セブン - イレブンの実態(3)

※-0「本稿(3)」までに公表された記述

本記述はセブン&アイ・ホールディングスの,とくにセブン - イレブンに関する「総合的な解明」を試みている。今回は,それも2019年から2020年にかけての出来事を中心の話題に取り上げ,その企業経営としての特性・行動を批判的に討議している。もちろん,直近の話題も必要に応じて併せて取り上げ,議論にくわえている。

本日のこの「本稿(3)」はとりあえず,2020年秋になったころの話題を時期的には話題に定めていた。しかし,その議論する内容じたいは,2024年の晩秋となったこの時期に関しても,基本的になんら変質した事項はない。

どういったたぐいであったのが,セブン - イレブンの本質的な企業体質かと問われたら,その過酷な営利追求企業としてのコンビニ産業の代表例は,このセブン - イレブンの場合をもってこそ,よりよく詮索できると答えればよかった。

ここではまず,「(当時の出来事であったが)今回また,公正取引委員会がコンビニ各社の本部を指導する事態」が発生していた事実から,本記述の討議を始めることとなる。

十年一昔というが,いまだに根本からめだった改善がなされなかったコンビニ産業の実態は,「フランチャイズ⇒フランチャイジー」の従属的上下関係が「剰余価値・利潤の搾取」の源泉を提供している1点に関して,なんらその本質的なあり方に動揺(?)がなく,いまもなお堅固にその牙城は守られているという基本から現象していた。

※-1 本記述の要点はつぎのように整理できる。

要点:1 前近代的なコンビニ経営の統制方式

要点:2 フランチャイズ(本部)とフランチャイジー(各店舗)の関係は,完全に隷属的秩序

要点:3 公正取引委員会ののんびりしたコンビニ業界に対する指導ぶり

本日の記述「本稿(3)」は,昨日〔2024年11月28日〕に連続する内容である。この「本稿(3)」の記述はもともと,「2009年5月7日」に「コンビニ弁当廃棄問題」と題し,「金儲けのためのコンビニ・チェーン経営とコンビニ加盟店 経営者の苦悩」をとりあげていたものを,復活させているが補本日の記述なりに相当の改訂をくわえている。

その間,15年もの年月が経過してきたが,コンビニ産業の筆頭に位置するセブン - イレブンが,資本制企業の経営行動であったがゆえに,産業社会次元において根本から検討され,それなり相当きびしく批判されねばならない素性を有していた事実は,われわれ一般の消費者の立場になる人間からする観方であっても,けっしてゆるがせにしてはいけない。

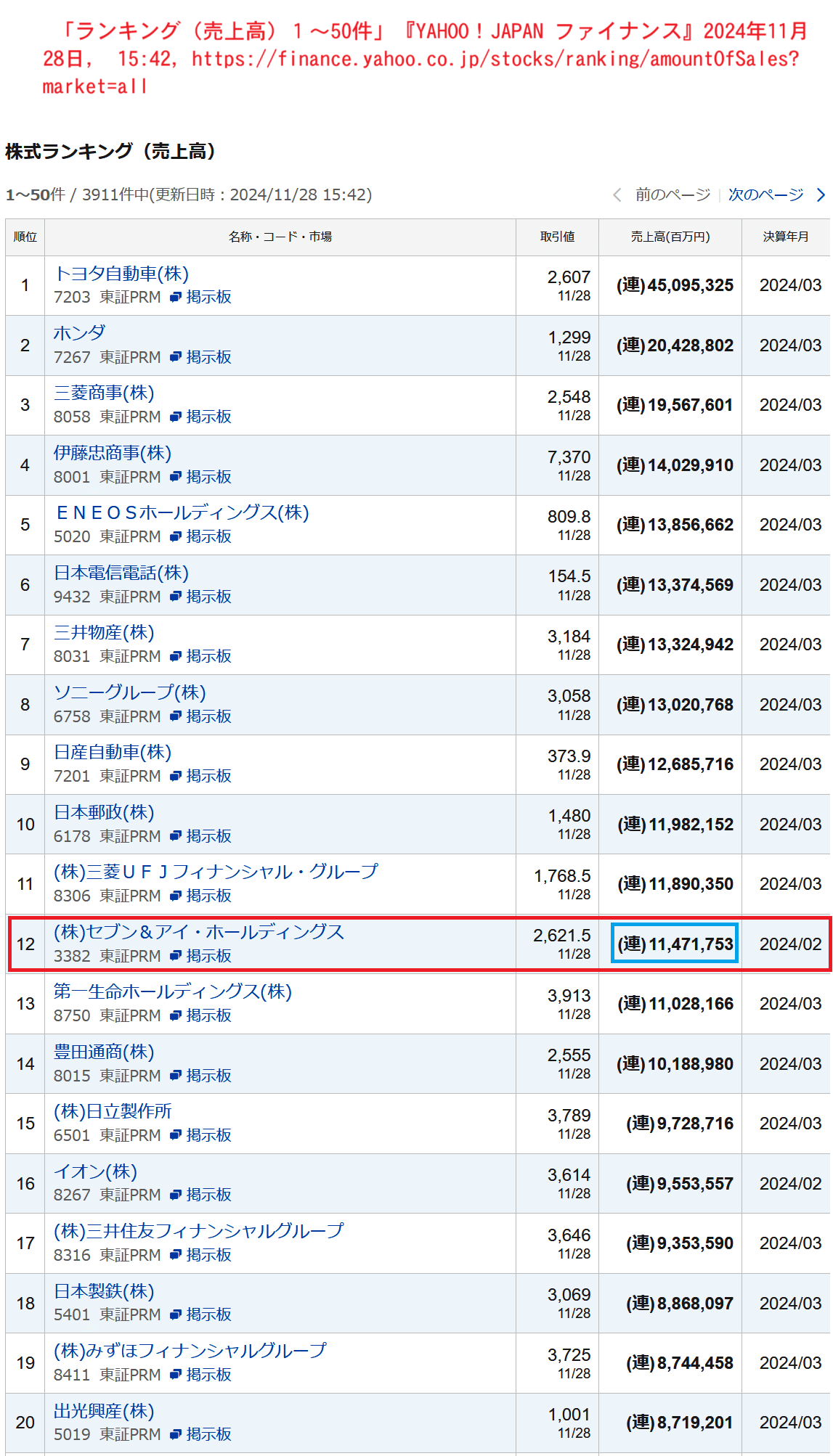

ともかく「セブン ‐ イレブンの経営実態」は現在,世界最大のコンビニチェーンにまで成長した。2019年の売り上げだと,6兆7912億円(日本で13位)であって,2023年になるとそれは,11兆 811億円(次表内に表記されている金額とは若干ズレがあるがここでは委細かまわない)になるまで成長してきた。いまでは “流通の覇者” の地位を誇れるのが同社の立場である。

16位に着けているイオン

しかし,その高収益の『裏側』にはタブーが隠されており,しかも大メディアではまともに問題にされてこなかった闇の世界が控えていた。本日のこの「本稿(3)」はなかでも「コンビニ弁当廃棄問題」に止目した議論をおこないたい。

セブン - イレブンの企業理念のなかには,「基本方針」の1項として「持続可能な社会実現への貢献」が挙げられており,こう説明していた。

地球環境の保全は,事業をおこなううえで必須の課題であるという認識のもと,事業のあらゆる場面で,気候変動問題・生物多様性の保全・水資源の保全などに配慮し,持続可能な社会実現に貢献していきます。

環境関連の法令遵守・汚染の防止はもちろんのこと,商品・サービスの開発や製造・物流・販売・サービスの提供・商品の廃棄に至るサプライチェーンで環境負荷の低減に取り組みます。

またとくに,「社会課題への取り組み」という最後の1項のなかでは,「持続可能な社会の実現に向けて,さまざまなステークホルダーとの対話を通じて特定した『5つの重点課題』に対し,積極的に取り組みます」と語っていた。

◆ 5つの重点課題 ◆

重点課題1 高齢化,人口減少時代の社会インフラの提供

重点課題2 商品や店舗を通じた安全・安心の提供

重点課題3 商品,原材料,エネルギーのムダのない利用

重点課題4 社内外の女性,若者,高齢者の活躍支援

重点課題5 お客様,お取引先を巻き込んだエシカルな社会づくりと

資源の持続可能性向上

(注:特定した重点課題には,日本固有の社会課題を背景とするものが含まれます。)

以上のごときに議論を開始した本日の記述は,ここで深読みするまでもなく,単なる浅読みであっても「セブン・イレブンのエゴ志向と食料品のエコ(に儲ける話的?)な消費問題」とでも読んでみたらいい「〈深層〉的な話題」が,当然のように浮上してきたと観察する。

なお,前段に出ていた「5つの重点課題」のうち,1の「社会インフラの提供」 は,本部が直接提供するコンビニ店舗の対社会的な機能ではなかった。つまり,企業理念としてエコ問題を標榜するだけで済ませられる本部側は,その負担をめぐり生じる実質コストはゼロでありうる立場に逃げていながら,そうしたキレイゴトだけは都合よく取りこみ,利用し,喧伝する材料に使っていた。

その代わりに実質的には,各店舗側が全面的・一方的に関連する負担を強いられるかたちで,いいかえれば「本部側はなにもしていないけれども,口先だけの関与・利用だけはしている」,つまりは「企業理念面でのみ主張する」「きわめて調子だけのいいその主張」となれば,まさしくその「コンビニの各店舗」が「社会インフラの提供」に役立っているという関係性で成立させうるそれであった。

また,3の「商品,原材料,エネルギーのムダのない利用」という見地も,本部側にとってみれば,それなりに「企業実践的な意味あいだけ」はありうるとはいえ,各店舗側の立場にとってみれば,その逆の意味しか現実にはありえなかった。

つまり,各店舗側は,商品管理面においていえば,けっして完璧など期せない「ムダの発生・予防」を,ただ一方的かつ無条件的に強いられるかっこうで,その事後における対応として要求されてきた。それだけでなく,その結果として “どうしても発生を回避できない売れ残り商品に関連するコスト” の負担までも,全面的に強いられる関係に置かれていた。

すなわち,セブン - イレブン・ジャパンのとなえる「ムダのない利用」という,一見はもっともな理念・主張がなされているかのような,その裏舞台において引きまわされる方法は,各店舗側がその「ムダ」発生の負担を,埋没原価(コスト)的な役目を負わされるかたちで,つまりは全面的に押しつけられていたからこそ,なんとか成立させえていた。

要は,公正取引委員会がしばしば取りあつかう違反事例のなかで目立つのは,いうまでもないが,例の「優越的地位の濫用」であった。というよりは,セブン&アイ・ホールディングスによるフランチャイジに対する管理統制は,その「濫用」ではなく「常用」そのものとして,非常なる圧迫的な威圧のもとで実施されている。

※-2 コンビニ経営と〈もったいない〉精神-弁当販売にみる「営利と節約とが絶対的に対立する」問題-

本日〔ここではまず,2009年5月7日の話となっていたが〕新聞の朝刊はお休みである。そういえば昨日〔同年の5月6日〕は夕刊が休刊であった。昨日の朝刊第1面トップ記事の見出しには,「コンビニ店主 値引きの動き 期限切れ前の弁当・惣菜」「廃棄減り利益増えた」「廃棄量,年1000億円」という文句が踊っていた。

すでに本ブログは「2020年9月4日」の記述をもってさきに,コンビニ業界の闇にメスを入れる公取委の姿勢を参考にしつつ,セブン ‐ イレブン・ジャパンの利益管理体制もまた「利益を獲得するためならなんでもする」資本主義企業経営の本性を有した事実を,批判的に考察してみた。

その記述は,セブン ‐ イレブンが,フランチャイズ加盟店に対して「販売期限が迫った弁当などの商品を値引きして販売しない」よう圧力をかけていた問題を記述した。

具体的な計数関係,仕入原価と販売価格・利益,および加盟店と本部の利益分配方式に関する細かな議論は,上記ブログの「2020年9月4日」に譲る(というか本ブログサイトのなかでは,昨日に公表した2024年11月28日「本稿(2)」が,ある程度,説明していた)。

そもそもの基本にある問題はなんであったかといえば,本部がその圧倒的な力関係を駆使して,加盟店に原価だけを押しつけ,負担させるだけのかたちをとり,それも売れ残りの弁当などについて「値引き販売を絶対にさせずに」「売れてもいない弁当の粗利からその純利益まで吸い上げる」という,絶対的に阿漕な上下関係が構築されていた事実であった。

補注)ここまでの段落に関しては,現時点までの「その間」に,つぎのような一定の変化がすでに経過の事態として生じていたので,『日本経済新聞』の記事を紹介するかたちで註記しておきたい。

要は,セブン&アイ・ホールディングスは社会の側からの批判(モッタイナイ精神に後押しされた趨勢)に逆らえず,このように対応せざるをえなくなっていた。

「食品ロス削減が狙いで」

「値引きによる売り上げぞうにもつなげる」とのことだが

それでもイヤイヤながらで

食品ロス削減のための値引き措置をとらえていた基本姿勢は

この『産経新聞』の記事からよく伝導してくる

要は,本部の利益がヨリ多く上げられるようにするために,加盟店は売れ残りの弁当などを始末させられるさい,その損失の負担を一方的にとらされるだけでなく,売れた弁当の分の収益から売れ残りの分の原価の負担もさせられるという,それこそ「踏んだり蹴ったりされる」「売上と利益」全額に対する「費用の負担」が強制されている。

補注)ここでは再度,念のために,以上の議論は2019~2020年時点での話題であった点を断わっておきたい。だが,その後においては上段にかかげたごとき,『産経新聞』の2024年4月になってからの報道にも明らかになっていたように,

もういいかげん,その「踏んだり蹴ったり」するフランチャイジー店舗に対して,それこそ首根っこを締めつけてきたごとき管理方法が,ある程度までは基本からの変更を余儀なくさせられる「社会経済環境における情勢変化」が生まれてきた。

〔本文に戻る→〕 いいかえれば,会計理論にもとづく会計基準原則論に則していえば,「費用収益対応の原則」など完全に無視した措置が,本部から各店舗に対して問答無用に強制されている。

会計学では通常,「期間利益額を算出するさい,期間収益と期間費用の金額的な対応関係が成立するように,当期の発生費用額を当期の収益額に対応する部分と次期以降の収益額に対応する部分とに区分することを要請する原則」が要求される。またそのさい,その費用と収益は同時に発生するわけではなく,通常タイムラグがある場合もありうる。

だが,いま問題にとりあげている「コンビニ弁当廃棄問題」というものは,会計期間に関した理論的な議論などが到達する以前の場所において,「費用と収益の対応関係」は,圧倒的に強者の立場に立つ本部側によって完全に破壊(蹂躙!)されていた。

したがって,本来であればその費用と収益のあいだに生まれているはずの,各店舗側における「収益と利益の内的な関係性」は,弁当の賞味期限=「廃棄処分の時期到来」という条件を迎えた時点を区切りにして,それも完全に,ただ「費用」(棄却されたそれ)としてのみ,しかも本部側は他人事である立場から各店舗側に負担させる関係が構築されていた。

いずれにせよ,店舗側が売れ残っていて期限切れが近づいた弁当などを見切って「割引販売」しようとしても,そもそも,その措置を従来は徹頭徹尾阻止してきたのが本部であった。

セブン ‐ イレブン・ジャパンの場合,日本では一番売上の多いコンビニ・チェーンを経営する立場から,いわゆる「モッタイナイ」精神の発露あるいは順守に相当するものは,まったく存在しえなかった。文字どおりに,経済社会的次元から判断を下すとしたら,まことに〈モッタイナイ経営〉をしてきたのである。

要するに,前段に紹介してみた,セブン - イレブン・ジャパンの「企業理念」は,単なるキレイゴトの提唱に終始していた。

補注)この段落前後に関連させて,最近のコンビニ業界「趨勢・事情」を説明したつぎの図表を,「日経の記事」2024年8月20日の記事から借りて紹介したい。

端的には「人手不足」に集約して表徴されるが

コンビニ業に限らず多くの産業分野や業種の領域で

このような趨勢がもたらされている

コンビニは日本全国に約4万5千店あり(これは2009年の統計 註記)),そこで売れ残る食品関係の廃棄量は1年で千億円を超えるという。この地球世界では一部の先進諸国・発展途上諸国をのぞき,まだ食料不足に悩まされている国々・地域・人びとがいくらでも存するというのに,

富める国々・地域においては贅沢三昧,肥満体が続出するほうでは(アメリカの人びとをみたらいい:真日,1人で何人分「食っているのか」と聞いてみたい……),余った・食い残した食品・食料をやたらに棄てている。

という行論の展開となったが,つぎに日経記事から借りた上段の図表にも表現されていたコンビニ業界の事情・趨勢,つまり「コンビニ店舗数は伸び悩んでいる」といった現況については,4年前に初めて「店舗数が減少しはじめた」とき,つぎのような観方が提示された。

★ コンビニ店舗数,初の減少 … 大手は新規出店抑制に ★

=『読売新聞 オンライン』2020/01/20 23:29, https://www.yomiuri.co.jp/economy/20200120-OYT1T50218/ =

日本フランチャイズチェーン協会は〔11月〕20日,2019年12月末の全国のコンビニエンスストア店舗数が速報値で5万5620店だったと発表した。前〔2018〕年末の5万5743店に比べ,123店(0.2%)減少した。比較可能な2005年以降,年末の店舗数が減少に転じるのは初めてだ。

店舗数が減少したのは,加盟店1店あたりの売り上げが伸び悩むようになり,大手各社が新規出店を抑制する方向にかじを切ったためだ。出店を増やして売り上げを伸ばすビジネスモデルは転換期を迎えている。

協会は,セブン - イレブン・ジャパンやファミリーマート,ローソンなど,主要7社の店舗数を集計している。集計によると,2019年9月以降,月次ベースでは閉店数が出店数を上回り,前月に比べて4か月連続で減少している。直近のピークは2019年2月の5万5979店だった。

コンビニは,1974年にセブンが東京都内に第1号店を開業したのち,拡大を続けてきた。各社は一定の地域に集中的に出店する「ドミナント」と呼ばれる戦略を採り,百貨店や総合スーパーが苦戦するなかでも,高い収益力を誇ってきた。

だが,全国でコンビニが増えるにつれ,来店客数が伸び悩むようになった。人口減少に加え,ドラッグストアなど他業態との競争が激しくなっていることも逆風となり,2019年の売上高の合計は,既存店ベースで前年比0.4%増の10兆3421億円と微増にとどまった。一方で,人手不足により人件費が上昇しており,加盟店の経営が苦しくなっている。

大手各社は,セルフレジの導入など業務の負担を減らす省力化を進めるほか,加盟店が支払うロイヤルティーと呼ばれるブランド使用料を見直すなど,新規出店よりも加盟店の支援に力を入れるようになっている。

ファミリーマートの沢田貴司社長は「コンビニは飽和状態にある。大量出店の時代は終わった」と話しており,業界では,今後もコンビニの店舗数は頭打ち状態が続くとの見方が強い。

ところで,なんというべきか「飽和状態になるまで店舗数を増やしてきたコンビニ業界の各社」に対しては,もちろんコンビニ業にだけかかわる問題ではないとはいえ,「ゴミに出された弁当・惣菜などがすべてリサイクルにまわされ,飼料や肥料に利用される」のならまだしも,「ただ棄てられている」というのでは,いまさら「金満国家などとはとてもいえなくなったこの日本」において,とうてい許される所業ではない。

日本でも3度の食事にこと欠き,生命をつなぐのに苦しい生活境遇に追いこまれている人びとが,児童・子ども層だけでなく大人・成人のあいだでも問題化していた。そのなかで,コンビニの店舗から廃棄される期限切れの食品が吐き出されてきた事情が,ようやくまともに正視されるまで,いったいどのくらい月日を要したか?

コンビニで売れ残った弁当を,たとえば欠食児童たちに対して,その賞味期限・消費期限のかねあいもあるけれども,特定の機関・組織を媒介に置き合理的かつ有効に配給するといった制度的な流通経路「構築」が,商用の圏域から派生する関係で創設されてもよいのではないか? このあたりの問題は,もしも本気で実現させる気があるならば,そして,社会福祉などの専門家から助言・指導を受けて設計する気になれば,それほど困難がともなうことはなく,社会的事業の構築として可能になりうるのではないか。

※-3 流通業大企業の傲慢と営利精神のごり押し精神

セブン ‐ イレブンの経営は最近,日本経済の低迷を反映させた方針の変化をみせていた。同じ「セブン&アイホールディングス」傘下のスーパー「イトーヨーカ堂」は,安売りを経営方針とするこの業種として当然の進路ではあるが,さらに低価格帯での商品を提供・販売するための店舗配置,という流通戦略を立案・実行しはじめている。

「イトーヨーカ堂」のホームページには,「社会的責任CSR」→「ステークホルダーへの約束」→「環境についての約束」→「廃棄物の削減とリサイクルの促進」という項目があった。ここにはつぎのような記述を引用しておく。なおここでの話題は,2009年5月当時の記述であった。

☆ 食品廃棄物の発生抑制とリサイクル ☆

2007年12月に「食品リサイクル法」が改正され,食品小売業は2012年までに食品リサイクル率45%を達成することを義務づけられました。

イトーヨーカドーは,この目標を達成するために,店舗運営における食品廃棄物の発生抑制に努めるとともに,食品廃棄物処理の委託先に対してリサイクル費用の一部を廃棄物量に応じて補填する『食品廃棄物リサイクル付加金制度』の運用,店舗で発生した生ごみから肥料をつくり,それを使って野菜や果物などの商品を栽培する『リサイクル・ループ』の構築などを進めています。

さらにいうと,「セブン&アイホールディングス」のホームページの表紙ページ(こちらも2009年5月当時)には「CSR」というページがあり,この項目「環境指針・環境規約」にすすむと,

「環境規約」の「1.事業活動における責任」のなかには,「環境に配慮した商品の提案」「ロス削減,店舗施設の省エネルギー,業務の省資源化」「廃棄物の処理とリサイクルの促進」などの文句がみつかった。

くわえたまた,「セブン ‐ イレブン・ジャパン」のホームページ表紙にある項目「社会・環境への取組」をのぞいてみると,「便利とエコを両立するセブン ‐ イレブンの地球温暖化対策(照明編)」と大見出しのあるページには,「『廃棄物』の削減」という項目のなかに,「販売期限の見直しによる廃棄物発生の抑制」が,つぎのように記載されていた。

店舗から発生する食品残さ(渣)を削減するためには,発生した食品残さ(渣)をリサイクルするだけでなく,食品残さ(渣)の発生そのものを抑制する必要があります。そこでセブン - イレブンは,2005年7月からお弁当やお惣菜について商品の鮮度チェック方法を見直しました。

鮮度チェックの回数を1日3回から9回に増やすことで,これまでは販売期限よりも早めに売場から除いていた商品の販売時間を伸ばし,できるだけ売れ残り商品が発生しないよう工夫しています。また,売場から除いた商品は,実際の消費期限まで試食などに有効利用しています。

補注)セブン - イレブン側が提供する解説資料としては,「特集 ① 食の “安全・安心” の徹底と循環型社会の構築特集,食品廃棄物の発生を抑え肥料・飼料と しての“循環利用”を推進」(https://www.7andi-fs.co.jp/7fs/company/pdf/2008_04.pdf)がみつかるが,各店舗側における問題として論じられているのではなかった。

前段に内容を引用したこの項目と並んでは,「店舗の廃棄物を回収・一括処理する『エコ物流』」という項目もあった。とはいえ,当時における段階で新聞報道されたような,加盟店に一方的に負担をかけて「店舗から発生させる弁当・惣菜などの商品残渣そのもの」を増やしてきた,セブン - イレブン自身による「店頭在庫管理の方法」「その社会的な責務の要因」には,いっさい触れるところがなかった。

結局,どの資本制企業もそうであるが,その時代ごとに流行となった標語にしたがい,エコだ(!)環境だ(!)といったところで,これはあくまで『利潤追求という営利原則』との「微妙な,あるいは大胆な均衡」のもとでの配慮に留まるほかなかった。

経営学の分野でも21世紀になってからといもの,「環境経営学」や「環境経営論」がはやってもきた。なかでも,昔は反体制派・マルクス主義の最先端を突っ走っていた大先生までが,いつの間にか,いまではエコ・環境経営理論の構築・展開に日夜,鋭意邁進する時代になっていた(これはとくに2009年時点での話題というか判断してみた論点)。

しかしながら,そうした変身の業を巧みにこなしてきた先生たちが,セブン - イレブンのようなコンビニ経営の環境対応のありかたを,理論的かつ実践的に真正面から名指しで対決的に批判〔激突〕する布陣で,社会全体に学問の立場から貢献したことは,21世紀になってからはとんと聞けたことがない。

コンビニ産業界もこちらはこちらで,セブン - イレブンのように2019年の2月段階になってからだったが,マスコミの指摘・非難を受けてから初めてようやくまともに対応しだすのかと思いきや,ホームページをよく閲覧してみたかぎりでは,そのへんの話題・争点になっている問題点に対して,けっして積極的に態度表明をしておらず,また経営方針をすなおにかつ柔軟に変更しようとする意向も感じとれなかった。

もちろん,裏舞台のほうではごそごそとしかもイヤイヤだったのか,つまり,消極的に対応しつつもなお「わが社は積極的にその社会的な責務を果たしている」と,その態度においてだけは,ただ口先で前向きに情宣することは忘れていなかった。

※-4 しょせんは金儲けとの兼ね合い問題

エコも環境も結局,この問題の摘出・発見・解決の実現にさいしては,利潤追求との兼ね合いが一番の関門となる。そもそも,ecology と economy とは同じ語源のエコから発している。

エコロジーが自然や環境という生態を意味し,エコノミーが倹約・節約の生活を意味するのであれば,この2語によって意味される対象物に対立や矛盾が発生する由来はない。

ところが,われわれが生活している,それも先進諸国を主にみても,もっぱら資本主義経済体制の大枠のなかに存在している。ここでは,エコロジーやエコノミーが優先され尊重されるのではなく,ビジネス:営利企業がインダストリー:産業体制を基本で動かす経済体制となっている。

つまり,金儲けが基本の行動基準,その第1の動機であり,経済学でいえば,その金儲けが強制的な推進動機となって,資本主義国家体制を取っている国々における世の中は回っている。

ソースタイン・ヴェブレンが『企業の理論』(The Theory of Business Enterprise,1904,小原敬士訳,勁草書房,1965年)を公刊してから120年が経ったけれども,いまだにその本質的理解は表相的に終始しているかのようである。

その資本主義的な「ビジネスの営利原則=利潤追求」に対抗する「インダストリーにおけるエコな環境」確立だとはいっても,金儲けに根本から反則するような経営活動を企業に期待することは,本来的に無理難題がありすぎた。

したがって,国家の側が法律を施行したり規制をかけたりして企業側に強制・強要しなければ,企業の側は必らずといってほど,エコも環境も平気で無視する。明治以来,日本が資本主義の道を突きすすんできた結果,4大公害問題発生という,エコも環境もヘッタクレもなかった重大犯罪的な経済・社会害悪を生んでいた。

資本制企業に対する経済規制も社会的監視もせずに放置し,好き勝手に経営させていたら,金儲けのためであればなんでもする。人殺しさえ隠然とだが平然とする。ともかく,かね,金,カネ〔マニー〕なのである。かといって,この営利精神が反面においては,その国々を経済的に豊かにしてきた実績もある。

しかし,エコ無視・環境破壊のすえ,「金」では具体的にはわずかの計算もできかねる《多くのなにもの》かを喪失させてきた。このこともまた,資本主義経済発展の結果,始末:大弊害であった。

アメリカの経済学者,それも異端の位置づけをえていたジョン・ケネス・ガルブレイスは,資本主義体制内における対抗力(カウンターベイリング・パワー)の必要性を説いた。ガルブレスは,ヴェブレンに創始とする制度派経済学の流れを組む研究者であった。このような経済思想を有する学者が,アメリカにおいて体制派ではなかった出自に注目したい。

要は,コンビニ業界に対峙して経済的・政治的・社会的な対抗力を発揮できる特定の勢力が,日本においては存在しない。ここに問題の困難がある。

コンビニ経営体に端的に観察できる食料品の廃棄問題は,本来,エコ無視・環境問題からは離れた,それとは無関係に商品在庫管理をしてきた〈営業方式のあり方〉に淵源する。それも,個々の加盟店の儲けよりも,本部の利益を絶対的に優先する経営方針に起因していた。

セブン - イレブン本部のさらに上部には,持株会社の巨大資本「セブン&アイホールディングス」が控えている。個々の加盟店=家族単位の小さな経営体などは,本部の立場からすればそれこそ「搾取の対象」「金儲けの道具」の対象となるだけの,いってみれば “虫けら同然の,ちっぽけな一群” でしかありえない。

ここまで資本主義が実質的に発展してきた段階に至って,やりたい放題できる経済力を有した大企業経営に対して,倫理・道徳性ある運営をしろといったところで,一口ですぐに指図できるほどに生やさしいことではない。

日本資本主義・産業経営の父と呼ばれる渋沢栄一は「道徳経済合一主義」の原則を唱え,「論語と算盤は一致すべき」と主張した。けれども,この主張はこれからも当分実現するみこみはない。いいかえれば,それは当分(!)のあいだ「永遠の理念的な目標」であるほかない事実に,その真義をみいだせばよいのである。

渋沢の提唱したその「論語と算盤」の一致点は,時代によりまた状況にしたがい,いくらでもその均衡点が融通できるものである。今年(前後する記述では2009年の出来事であったが)になって,たまたま,セブン - イレブンの弁当廃棄問題が新聞紙上で批判された。このようなマスコミ界での指摘がなければ,いつになったら,コンビニ業界において本物のエコ・環境問題への取組姿勢が生まれるのかさえ,まったくおぼつかなかったはずである。

私企業の立場にとっては,「エコ」よりも「 ゛」(濁点)が付く「エゴ」のほうが断然強い。「 ゛」が付くと付かないとでは,それこそ「点で違う」わけである。

補注)最近,林 廣茂『日本経営哲学史-特殊性と普遍性の統合-』筑摩書房,2019年をとりよせて読んでみたが,ダイエーの創立者中内 㓛も取り上げていた。

同書は,この国にあっては『日本人「らしい,ならでは」の思想性の背筋』が,文句なしに歴史を通貫して定在してきた,という価値前提を置き,議論を重ねていた。

だが,日本における「経営史 × 哲学史 = 経営哲学史」として交差する発想形式(立論の基盤)が,既存の研究成果とどのように照合できるのか不可解なまま,独自の議論に突進していた。独自性必ずしも独創性にあらず,という感想をもった。

セブン&アイ・ホールディングスの「蟹工船だとたとえられた」ごとき,コンビニ店舗経営者に対する労働管理(労務管理ではないそれ)は,店主が自分の親が死んでこの葬式が執りおこなわれている時間帯であっても,店舗管理のために抜け出して帰らねばならないといった,

まさに現代において奴隷社会的な現象を創出した「流通産業・商業経営の雄たるセブン - イレブン」の「フランチャイズ管理方式」は,21世紀のいまどきにおける社会問題として把握しなおすとしたら,日本社会の流通業界における人間生活・社会次元での「新種の公害問題発生だった」と位置づけておく必要があった。

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------