曇る北海道をめぐり(後編)

前編はこちらから

目が覚めて見ると4時15分、八戸入港約30分前。

しまった、充電にかけられる時間が無い。どのみち八戸駅でそれなりに時間が開くので喫茶店でお茶しつつ充電させてもらうとしよう…このあたりも考慮して特急おおぞらでグリーン車を選んで充電しておいてよかった。改めて現代の旅行におけるスマートデバイスのバッテリー管理の重要性を再認識するヒヤリハットだ。

下船を控え船内は慌ただしい雰囲気になりつつある、このシルバープリンセスは21時15分に苫小牧を出航し翌朝4時45分に八戸に到着する。まさに「寝て起きれば着く」という所要時間で、しかも今回の乗船はウェブ予約割引を使いわずか¥5,400で乗せてもらったものだ。閑散期という点を加味したとしても破格の安さと時間効率の良さが魅力的な航路である。

八戸港からは本八戸駅および八戸駅行きの連絡バスがあるのだが、これは5時40分発のため1時間近く待つ。ということで最寄駅(と呼ぶことが適切であれば)の陸奥湊駅まで歩くことにする、ほとんど一本道なので明るい夏場であればあまり迷うことも無いだろう。とはいえ周囲は臨港の工場地帯、トラックが頻繁に行き来するので心配な人はフェリーターミナルの中に設置されている電話でタクシーを呼ぶことをお勧めしたい。

歩きだしてしばらくすると飼料などの工場がずらりと並び鳥の餌の匂いと言うべきだろうか、そんなものが鼻をつく。大きなサイロがいくつも並んでいるようなところを寝起きの頭で歩いていると不思議な気分になってくる。

八戸大橋を渡ると目的地の陸奥湊駅まではあと少しだ、周囲の建物などより明らかに高い場所になるため見晴らしも良い。ここから坂を下りたら陸奥湊駅はもうすぐ、ここの朝市での朝食がお目当てだ。

八戸市魚菜小売市場、伝統的にここで開かれていた朝市で1953年の開設以降長らく八戸の食を支えてきた。2022年末にリニューアルオープンしており買い物や観光で多くの利用客を迎えている。

そしてここの名物が「日本一元気な朝ごはん」で基本的に毎週月~土曜日(毎月第二土曜日を除く)の朝6-10時に開店している食堂で頂くことができる(食堂休業日が他にあり)。食堂ではご飯に味噌汁、焼魚等の惣菜販売があり、これに市場で販売されている鮮魚等を合わせてオリジナルの定食や丼として味わえる。もちろん市場には抜群の鮮度の魚に海藻に、最後にご飯を買い求めた際の店員さんに驚かれるほど買ってしまった。

マグロにぶり、カレイそして大粒のホタテ…最初は丼にしようと思ったのだが、この量を載せるのは土台無理な話。半分くらい載せて別に食べるというなんとも締まらないものになってしまったが…

朝のぼやけた頭に太平洋の味が飛び込んでくる。これは旨い、一気に目が覚めて箸が進む。どの刺身ももっと食べたいくらいだったがここでは特にホタテ、甘さと弾力が満ちた大粒のものを頬張れる贅沢はこれだけでここを朝食の場と決めて良かったと感じさせてくれた。

大満足の朝食を終えて八戸駅に向かう、この陸奥湊駅は八戸線のうち八戸市内の利用が多い区間にある駅であり高校生の通学利用なども多い。また、国鉄時代には駅近い八戸セメントへの専用線がありセメントの発送拠点としての務めを担っていた。

しばらく待って八戸行きの列車に乗り込む、車内は8時前に八戸駅に着くというちょうどいい時間帯ゆえ高校生が多く乗っている。本八戸駅など高校があるであろう駅で入れ替わったりなどしつつ列車は座席数の1.5~2倍程度の人を乗せて終点の八戸駅に到着。さて充電を兼ねてドトール行くか…

ここからは大湊線直通の快速「しもきた」号、キハ100型の2両編成でやってきた。列車は満席の状態で走り出し、軽快な走りで東北本線を駆け抜ける。列車の混み具合はほぼそのままに野辺地駅まで到着し、ここからは本州最北の半島に足を踏み入れていく。

風力発電用の風車が多く立っているような様子を眺めつつ陸奥湾に目をやっていると終点の手前にある下北駅に到着、ここが更に北の大間方面に向かう拠点という役割も担っており筆者含め大多数の乗客が降りていく。

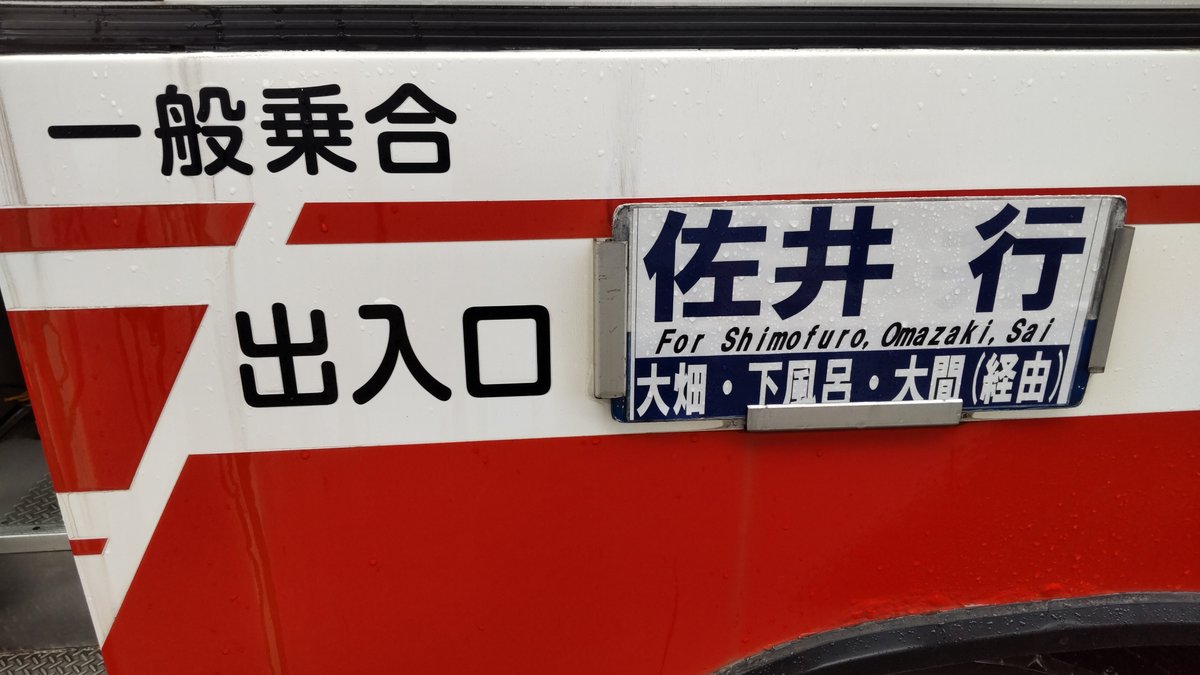

ここからはバスで更に北、本州最北端の大間を目指す。バスは下北交通のバスに乗り込む、ドアが前部のみにあって後ろまでロマンスシートが並ぶ長時間乗るための造りをしたバスだ。なにしろこのバスは起点の下北駅前を11時15分に出て下北半島をひたすら北上し、終点の佐井車庫前には13時34分に着く長旅を始めたところ。八木新宮特急バスや阿寒バス釧路羅臼線といった名だたる長距離路線ほどではないものの乗り通せば2時間の旅というのはなかなかのボリュームである。

陸奥湾沿いの下北駅から出るのでしばらくは内陸を走っていくことになるが、そろそろ半島を横断してその東側に出てきたようなタイミングで「大畑駅」に到着して5分程度の休憩となる。特にこれというアナウンスも無いが40分程度乗った程度のタイミングでちょうどいいところだろう。しかし今日ここに鉄道は無いが、なぜ駅なのだろうか。

ここはかつて下北交通大畑線の終点だった場所で、下北駅からここまでは2001年まで鉄道が通っていたのである。元々は大間に東京から直通する鉄道を敷設して函館、更に道内に繋げようという構想から始まったが、採算性に難があるとしてなかなか建設が進まなかった。

最後のチャンスだったのが終戦直後の青函トンネル構想が始まった頃で、その東ルートとして提唱されたときだった。現在の青函トンネルは津軽半島から伸びており、本州側の津軽線と北海道側の江差線を接続路線として建設されている。これと同じように下北半島でも大湊線からこの大畑線、そして大畑駅から更に大間線という路線を建設して、北海道側では戸井線(未成)を整備することで青森・東京方面から北海道の鉄道をつなげようとしたのである。

しかしご存知の通り青函トンネルは西ルートによる整備が決まり、この区間は半島に向かう盲腸線となることが確定してしまった。1968年春の十勝沖地震で被災すると当時の盛岡鉄道管理局長(現在で言うならJR支社長相当か)により廃線の可能性すら示唆されるほどで、同年の国鉄諮問委員会による「赤字83線」にもリストアップされていた。赤字83線の取組み自体はさほど進捗しないうちに赤字ローカル線の廃線に対して否定的な田中角栄内閣発足に伴い沙汰止みとなったが、結局特定地方交通線によって廃止承認。地元バス会社である下北バス(当時)が受け入れて社名を下北交通に変更し、1985年に国鉄線から転換された。

しかし採算が厳しいことはついに変わらず、元々バス会社ということもあり同社バス路線に転換されて転換16年で廃線となってしまった。現在では社名にその名残があるのみだが、使用されていた気動車3両は全て大畑駅で愛好家の保存団体によって動態保存されている。夏季に月1回ペースで公開運転会が催されており、廃線から四半世紀が経とうとしている中だがこの地には今でも鉄道が息づいている。

そんな大畑駅を出るとバスは海沿いをひた走る。この日は波が穏やかなので特に何も考えていなかったものの、冬場の荒れた日などは波が押し寄せてきそうなところを走っていく。ここまで来ると下北駅を出た頃と比べて乗客数もすっかり減り、もう片手で数えられるかどうかといった程度になってくる。古さを感じるものの心地良い座席に腰掛けて海を眺めるバスの旅、こんな時間を過ごすのも魅力的な旅ではないだろうか。

大間崎のレストハウスを通る、筆者は普段「最○端」と呼ばれるものにそこまで積極的にはならないのだが最北端という言葉には遠くに来たものだという思いを強く感じるのはなぜだろう。今回の旅行の日程の中ではむしろだいぶ南の方なのだが…と茶々を入れている間にバスを降りる時間となった。

ここからは再び北海道に、函館行きの「大函丸」に乗り込む。1964年の就航以来この航路は本州と北海道を結ぶ最短の航路として、また大間・下北の人々にとって大きな街に出る身近な生活路線(+通院路線)として運航されてきた。大間町役場から青森駅までは車で150km、3時間近くかかるし公共交通機関では運転の必要が無いものの5時間近い。一方でフェリーなら函館港まで1時間半(港からは函館駅までバスで30分)で着くし、しかも船内ではずっと横になっていても何ら問題ない。

現在ここで就航している大函丸は2013年に就航した新しい船だが、実はこの名前は1964年に航路ができた時以来の2代目。それ以降第二から第七までの5隻(第四は無し)が大函丸の名を襲って今の大函丸をもって原点回帰と相成った。

https://www.tsugarukaikyo.co.jp/ferry/daikanmaru/

90分で着く短距離航路なので船内も比較的シンプル、カップヌードルの自販機があるためちょっとした腹ごしらえなども可能だ。ちなみに津軽海峡フェリー全体で7/1から御船印が販売されているとのこと、津軽海峡フェリーといえば主力は青森ー函館航路だがこちらの利用も魅力的ではないだろうか。先述の大畑線保存運転も合わせ、筆者もこの地をいつか再訪したいと思う。

なんとかと煙は高いところが好きというし上層階で前を眺めての航海を楽しむ。そういえば前を見ながら北海道に向かうというのも初めての経験だ、船を使う以外では高額な費用を支払って「四季島」に乗るか、あるいはJALのエアバスA350でずっと個人用モニタを機外カメラモードにするくらいだろうか。MarineTrafficアプリで面白い船などいないかと見ながら休んでいたら函館港もあっという間だった。

函館港は津軽海峡フェリー、および青函フェリーの北海道側ターミナルだが風変わりな船がそこにいる、元東日本フェリーの「ナッチャンWorld」である。

元々青函航路の高速船として2008年に導入された船で、夏季にはなんと2時間未満(冬季2時間半弱)で航行したが東日本フェリーの経営悪化の影響は大きく就航同年に定期便では使用されなくなり臨時便やクルーズ、また東日本大震災援助のための臨時運航をこなすのみとなっていた。

ところが震災直前から防衛省ではその高速性と輸送力に着目し高速輸送艦としての利用可能性を検討していたとのこと。そうして2014年に防衛省に借り上げられて平時は民間クルーズやツアーなどに運航される傍ら自衛隊の訓練などに従事、最期まで仮定で済むことを願うばかりだが有事の際には自衛隊員や装備の輸送を担うという。

そんな数奇な運命の船を見ながら出航前に依頼していたタクシーに乗り込み函館駅に、この後はまた列車に乗るから早めの夕食としよう。

函館グルメとして根強い人気のラッキーピエロ、そこのオムライスをいただく。チャイニーズチキンオムライスとラキポテ(チーズのかかったポテト)にシェイクと揃えばボリュームも十二分だ。あまりにも豊富なメニューは見ているだけでも満腹感を思わせる充実ぶり。大満足で函館駅に戻ると特急列車の発車まで15分もないくらい。

ここからは今回の旅最後のグリーン車、特急北斗で終点の札幌に向かう。ちょうど公開された「名探偵コナン」の映画のテーマ曲が車内放送で流れたのには驚いた。新函館北斗以北、長万部までの内浦湾沿いの区間は新幹線開業後には貨物専用線になるのではないかとまことしやかに囁かれるほど。もう何度も観られるものではあるまいと目に焼き付けながら快適な揺れに身を委ねる。

苫小牧を過ぎると札幌行きの近郊電車なども目に入るようになり、いよいよ終点が近いことを思わせる。ところがここで突然の急ブレーキ、すわ何事か! 大事でなければいいが…すぐに謎は解けた。

「列車と鹿が衝突しました」

それなら仕方がない(鹿だけに)北海道では本当によくあることだが、自分が乗った列車だとこれまで急減速まではあったが衝撃に至ったのは初めてだった。ちなみに室蘭本線・千歳線ではJR北海道運行情報Xによるとその日4回目だったとのこと…対応してくれるJRの職員さん方には感謝しかない。結局10分程度遅れたものの無事に着き、最終目的地に向かえる次第。

札幌圏で6両の普通列車に乗る場合には4号車で待つのも良い。721,733系エアポート用編成に当たれば無料開放されているuシートに腰掛けて移動できる…そんなuシート「崩れ」に乗っていけば小樽駅まではあっという間。銭函付近のマリンビューはこの区間のハイライトだが、流石に真っ暗では何も見えないのは致し方ない。

ここを宿泊地に選んだのは旧後志国の宿泊履歴を付けてみたかったというだけのものだが、それはともかく夜の小樽の景色を楽しむ。この駅舎の荘厳さといえば。

今晩の宿は"Tabist fami THE GREEN OTARU"、駅近くのリーズナブルなホテルでフロント含め完全無人。22時で玄関を施錠するためチェックインで少し手間取ったものの、大きな問題はなく快適に利用することができた。

翌朝は列車まで時間に余裕があるため朝食ついでに小樽散策とする、何も考えていないがさてどうしたものか…ひとまず運河でも見に行こうと海の方に向かって歩いていくが途中で何やら緑地が。

ここはかつての手宮線跡地、南小樽と手宮駅(明治時代には更に桟橋駅)を結んだ2.8kmの路線の跡地のうち一部を遊歩道に転用したものである。手宮駅は現在小樽市総合博物館の施設として保存されており、主要な建造物は重要文化財となっている。今回これらへの訪問は叶わなかったが充実した内容の博物館でもあり是非訪れてみたいところだ。

短いローカル線のようだがしかしここは歴史的な区間である。1880年に北海道で初めて開業した近代的な鉄道*こそ他でもないこの区間を含んだ手宮ー札幌の官営幌内鉄道だったのである。この鉄道は炭鉱開発の可能性が期待された幌内から鉄道で小樽に向かい、そこで船積みして出荷しようという構想のもとに建設された。

*厳密には1869年の茅沼炭鉱軌道を北海道、ひいては日本最初の鉄道とする見方があるが木製レールで畜力前提、また専ら石炭の積出用のため公共交通機関としての性格が薄いためかあまり一般的ではない。

官営幌内鉄道は1889年に北海道炭礦鉄道として民営化された後1906年に鉄道国有法により国有化、直後に手宮線という名が付けられ国有化直後と戦中戦後に旅客営業の休止を挟みつつも1962年にはついに旅客営業が廃止。その後も20年余り貨物専用線として営業されたものの民営化を控えた1985年に廃止されてしまった。とはいえ路線の過半は遊歩道として残りイベントに活用、終点の手宮駅は博物館として保存されており廃線から40年近くが経ちつつ今なお親しまれている。

ここまで歩いたところで朝食をと彷徨い、駅前の市場なども歩きさてどうしようと考えたが結局はセイコーマートに吸い寄せられてサンドイッチとスムージーを買い求める。朝から市場は元気だった。

運河を見ながらの朝食、列車の時間はもうしばらくあるので何か面白いものはないかと歩きだしてそうだ新日本海フェリーを見に行こう。海沿いの道をしばらく歩き倉庫が立ち並ぶ様子を見ているとどこか懐かしい気もする大きな白い船体…新日本海フェリー「らべんだあ」だ。

この船は月曜日の運航はないため日曜正午に新潟を出航し月曜の早朝、ちょうど筆者がシルバーフェリーで八戸に着く直前にここ小樽に到着した。そしてこの日の夕方17時に出航し、翌日9時15分に新潟到着となる。露天風呂等を備えた充実の客室設備が売りの船となっており、調べていると思わず乗りたくなってくるような船だ。

もうしばらく見とれていたい思いがあったが、列車の時間がある。そろそろ駅に向かおう。

橋梁が撤去されているがこの跡地は間違いない、手宮線の橋梁がここにあったものだ。その他既に観光客で賑わい始めたような様子を見ながら小樽駅に戻り、快速エアポートを待つ。列車は駅舎から少し離れたホームに来るようだ…とその前に珍客がいるじゃないか。

クハ721-1009、現存唯一のuシート先頭車を見つけて思わずご機嫌に。3月に見はしたのだが撮影出来たのはこれが初。そして特別快速エアポートに乗り込む、こちらは札幌までの短距離乗車のため普通席に。

この区間のハイライトといえば銭函付近の海の眺めが一番だろう。札幌から電車ですぐそことは思えないくらい目の前に海岸が広がっている、大都市近郊の通勤路線でこのような景色が見られるのは筑肥線もあるがそういえば両者は空港直通という共通点も併せ持っている。これは面白い…札幌ではしばらく列車を見る時間があった。

今年春のダイヤ改正より日中時間帯の札幌ー新千歳空港間の快速エアポートシリーズは毎時6本となった。内訳は新札幌・南千歳のみ停車の特別快速が1本、これまでの快速エアポートが3本、そして北広島以南各駅停車となる区間快速が2本である。重要なポイントとしてはどの列車に乗っても途中で抜かれることはないということである。区間快速の設定に伴い日中時間帯の北広島ー千歳にあった普通列車は廃止されており、札幌方面に向かう場合従来は北広島で快速エアポートに乗り換えだったのが直通となる。南千歳ー新千歳空港は単線でダイヤ設定のボトルネックとなりやすく、エアポート同士の追抜きが発生すると増便の意味が損なわれてしまう…そういった条件で設定できたことには思わず感服。これ以上を望む場合は確かに新千歳空港スルー化などのドラスティックな改革が求められるわけだろう。

ここからはライラックで深川に、普通車でも1号車にはコンセントがあるのがありがたい。

初日ぶりの函館本線だが、今日は割と晴れ模様。田園風景の中をひたすら北上していく。先述の新千歳空港改善とこの区間、JR北海道の経営を支える重要な区間だがJR北海道の中期経営計画においてその改良が検討されているという。札幌から新千歳空港は25分、旭川は60分というものでいずれも大規模な設備改良を必要とするものだが国の課題でもある「JR北海道の経営自立」には必要なテーマであることは確かだ。それにしても特に後者だと必要な表定速度は130km/hをゆうに超え、新幹線の各駅停車タイプに相当する。

ここからは留萌本線に乗車する、元々JR北海道の路線は2019年に多くの区間を乗り潰したのだがその際に日程上オミットせざるを得なかったのがこの留萌本線と根室本線富良野ー東鹿越だった。どちらもすぐ廃線になってしまうだろうからそれならば…という「選択と集中」だったのだがやはり最後は積極的に自分で乗って完乗を成し遂げたい、そうしてここを目指したのである。

旭川から直通してきたキハ54の転換クロスシートに身を沈める、元々急行「礼文」などで使用されていた急行列車用の使用だ。元々は普通列車より居住性に優れた仕様だったのだが、後年の改造で今や簡易リクライニングシートや789系並のリクライニングシートに(不本意な形だが)変わった車両も居るためどれが一番良いのかよく分からない状態ではある。車両好きとしては実に面白い状況だが…

停車時間は3分、もう少し撮影時間が取れればと思うものの贅沢は宜しくあるまい。かつては羽幌線に繋がり道北に向かっていった路線だが、今ではちょっとした支線となってしまいそれすらあと僅かの命といわれる。おそらくもう見ることは無いだろう景色を映し、かつての急行は走っていく。

かつて増毛、あるいは枝分かれして羽幌そして幌延を目指した鉄路は15kmにも満たない石狩沼田駅で終点となり、それすら間もなくその歴史に幕を下ろす。この石狩沼田駅も元々は札沼線の終点だった駅だが、1972年に石狩沼田から新十津川までが廃線、その後2020年に新十津川から北海道医療大学が廃線となって札幌近郊圏の輸送を担う役割に専念している。

平日ではあるがここまでの乗客の半分程度はおそらく「同業者」のようでそのまま撮影して再び折り返していく。左右今度は向きを変えて深川までのショートトリップを楽しむ。

思えば留萌本線は3月に乗ろうとしたもののダイヤ乱れで断念し、そこからのリターンマッチ。初夏の爽やかなタイミングで乗ることができたのはかえって良かったのかもしれない。

ここからは普通列車で旭川に向かう、3月にはどこか客車列車の面影を感じさせた721系だったが今のこの区間を担うのは身軽な新型電車だ。

元々室蘭本線の室蘭ー苫小牧、次いでこの函館本線岩見沢ー旭川に投入された2連ワンマン車が737系である。731系以来の運転台とは少し異なる、どちらかというとH100型に似たものを思わせる顔だが性能には妥協がない。駅間では特急顔負けの勢いで駆け抜ける、前任者と比べても何ら物足りなさを感じさせないのは北海道の電車の魅力だろう。ここまで石狩平野を走ってきた函館本線はクライマックスの神居古潭を貫く神居トンネルをくぐり抜けて旭川駅に滑り込む。

セイコーマートのホットシェフでこの旅最後の北海道ランチを満喫してバスで旭川空港に、ここも3月のエアドゥ欠航以来のリターンマッチだ。連絡バスを走らせるはかつてこの街で路面電車を走らせていた旭川電気軌道、その路面電車の廃線からは早くも半世紀が経つが会社名は今でもこのまま歴史を物語っている。そして着くは北海道でも屈指の就航率を誇る旭川空港、着いたオタクは4ヶ月弱前にその1%を引いたのだが…

羽田からのボーイング767がやって来た、これに乗って北海道を去る。比較的新しい767で、JALとANAどちらもこの時期に導入した機体がある。一説では当時就航が遅れていたボーイング787の補填分として納入された機体という説があるがさて真相やいかに。

到着を見届けたら土産を買い求めてからハスカップのソフトクリームをいただき、保安検査を通過する。

DEP:AKJ/RJEC

RWY34

ARR:HND/RJTT

RWY16R

JAL JL556

(QR6814,HA5272,AY5208,CI8426)

Planned:1625-1810

Actual:1637-1801

Japan Airlines

Boeing767-346ER B763

JA658J 40370 /1015

ブロッケン現象が起きているのを見ながら機体は高度を上げていく、昨年2月の沖縄旅行以来の現象に思わず帰宅の憂鬱感も吹き飛ぶというもの。その後は新千歳空港発のANAのボーイング787と競うかのように南に向かっていく。

羽田空港に到着する時、南風かつ夕方の時間帯だと都心上空を高度を下げつつ飛んでいく都心上空新ルート、これも気が付いたら5年目に入っている。ところが筆者の場合普段はもっと遅い時間帯ともすれば地元の終電に間に合えばそれでいいというような便ばかり選んできたのでこのルートを使うような時間に着陸することが滅多になかった。今回初めてこれに乗り、しかも都心の様々な景色を眺められるA席ゆえ面白いアプローチとなった。

注目度が高い上にいくら供用開始直後は飛行機での旅行自体憚られるような風潮があったとはいえスタートから4年以上、単にどういった物が見られるか知りたいだけならYouTubeで検索すれば済む話だし現に筆者もそういった動画を見たうえでの搭乗だ。しかし自分であれこれ眺めて時に馴染み深い建物を見るというのには実際にやってみないとわからない面白さがある。

早い時間だったゆえ少しだけスポッティング、さっきまで飛行機に乗っていたのにこうして見ているとやっぱり飛行機に乗りたくなる。後ろ髪を引かれる思いでモノレールの駅に向かった。