Fermat's Last Theorem and Japanese mathematicians

昨年、新潟で数楽教室を開講した時に話したことを簡単に紹介する。

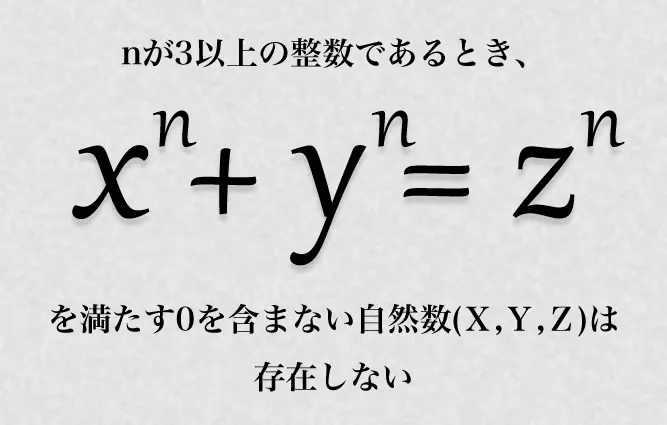

フェルマーの最終定理

学生の頃、英語の事業で「On Campus」(東京大学出版会)を輪読する授業があった。

ちなみに今見返してみると斎藤兆史先生、藤垣裕子先生、野矢茂樹先生など超豪華執筆陣によるリーディングテキストだった。

脱線したので軌道修正しよう。

On Campusの中で大好きな章がある。

それは斎藤毅先生が書かれた

「4 MATHEMATICS」だ。

"FERMAT'S LAST THEOREM"(Simon Singh )の内容を抜粋したものだがその中に書かれているエピソードが印象的だった。

ちなみに新潮文庫から「フェルマーの最終定理」というタイトルで出版されているので気になった方は書店か図書館でピックアップして頂ければと思う。

フェルマーの最終定理は、このようなものだ。

いたってシンプルな定理だが証明まで300年もの年月を要した。

ちなみに僕が「ミエナイチカラ」を歌っている時に着ていたのがフェルマーの最終定理パーカーである。

今日はとみに脱線が多いな…。

1993年にイギリスの数学者アンドリュー・ワイルズが証明したのだが、この証明のキーポイントになったのが日本人数学者の志村五郎と谷山豊による「谷山=志村予想」だった。

興味のある方は僕の拙い説明よりも詳細について「フェルマーの最終定理」(新潮文庫)第Ⅴ章「背理法」を参照して頂きたい。

数学的な内容よりも僕はOn Campusを初めて読んだ時に志村先生と谷山先生の素敵なエピソードに感動した。

かいつまんで紹介すると。

東大の数学科の図書館で虚数乗法の代数理論に関する論文を探していた志村五郎は、その論文が収録されていた「マテマティーシェ・アナーレン」の24巻がすでに貸し出されていたことに気づく。

どうしてもその本を読みたかった志村は図書館の司書に借りている人物を尋ねた。谷山豊という名前と住所をひかえ(当時は個人情報とかうるさくなかったんだな…)、志村は谷山に本を読みたい旨の手紙を出した。

数日後、志村のもとに谷山から葉書が届いた。

それによれば、谷山も志村と同じ問題を考えているから、お互いのアイディアを交換し合って一緒に問題に取り組もうという提案が書かれていた。

一冊の図書館の本から二人の天才による共同研究は始まった。

しかしこの共同研究は思わぬ形でピリオドを打つ…。

まさに事実は小説よりも奇なりというエピソードだし純粋な数学者たちの思考は美しいと感じた。

今日も皆様にとって良い一日になりますように。

数学もいろんなものをつなぐ架け橋になる。

いいなと思ったら応援しよう!