プライシング戦略とは何か?7つの戦略と価格の決め方

こんにちは。プライシングスタジオ株式会社の高橋です。プライシングスタジオは、プライシングの支援に特化した会社で、これまで100社以上のプライシングを支援してきました。

本noteではプライシング戦略を体系化し、自社に適したプライシング戦略はどんな戦略か、またそれを踏まえてどのように価格決定すればいいのかについて解説しています。

プライシング戦略とは

プライシング戦略とは「事業目標を達成するための価格水準に関する戦略」と定義します。また、プライシング戦略は「〇〇を達成するために、付加価値をつけて高価格でいこう!」といったように、プライシングの方針を示すものともいえます。

プライシングの成功事例としてPayPayをご紹介します。PayPayは、初期に低価格で市場に参入し、シェアを獲得した後に、段階的に収益化を図る価格戦略(ペネトレショーンプライシング)を取ることで、強力なユーザー基盤を築き、収益を最大化させました。

このように「圧倒的な市場シェアを達成するために、低価格で市場に参入しよう」と、プライシングの方針を示すものが、プライシング戦略です。

よくある間違いとして、コストプラスプライシング(製造原価に一定のマージンを加算する方法)など、価格の設定の際に活用されるアプローチまでプライシング戦略として整理されることを多く見かけます。しかし、プライシング戦略はあくまでもプライシングの方針を示すものであり、価格の設定の際に活用するアプローチは戦略が決まったその先になります。

【参考】

・プライシング戦略

事業目標を達成するための価格水準に関する戦略。

スキミング戦略、ペネトレーション戦略、ブリッジ・ベター戦略など

・プライシング設定

プライシング戦略を実現する価格の設定方法

バリューベースプライシング、コストベースプライシング、競合ベースプライシング等

・プライシング調整

プライシング戦略をより強固にする価格の調整手法

オプション/キャプティブ価格、地理的調整、心理的調整など

またプライシング戦略は、マーケティングの4P(Product:製品、Price:価格、Place:流通、Promotion:販促活動)の他の3つの戦略にも大きな影響を与えます。そのため、戦略立案の段階でプライシングは考える必要があり、非常に重要なテーマといえます。例えば、Productに関しては、サービスの品質や機能水準、サービスラインナップの構成へ影響を与えるといった具合です。

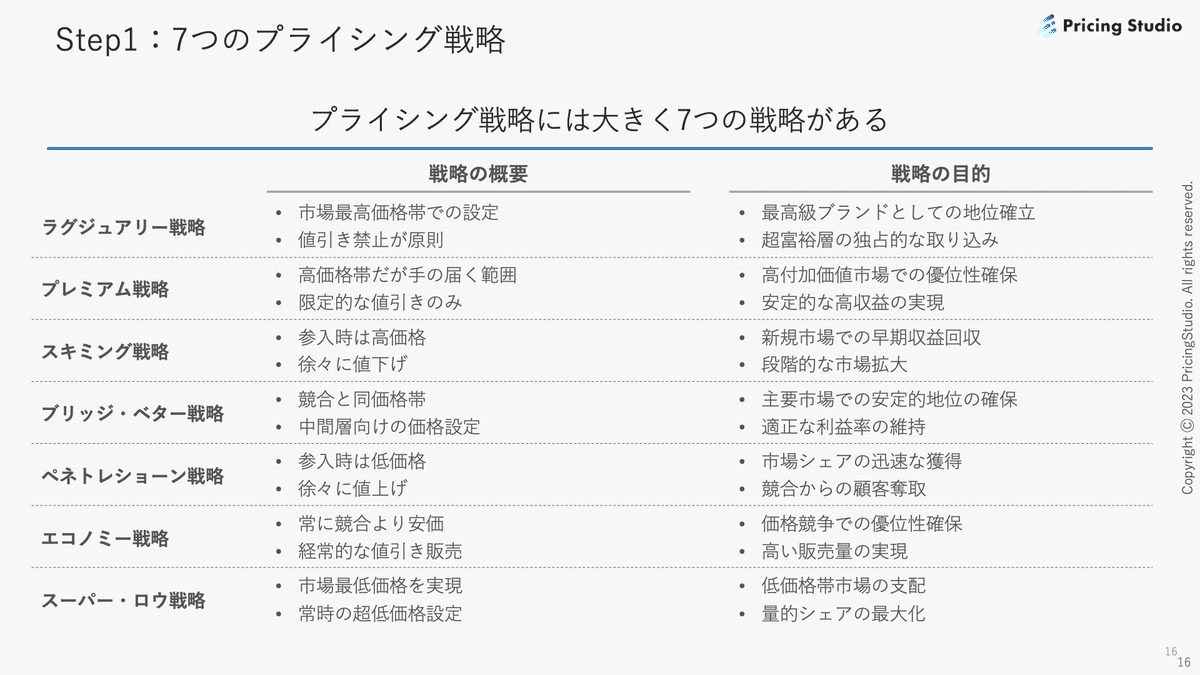

7つのプライシング戦略

プライシング戦略には大きく7つの戦略があります。下図に概要をまとめましたが、それぞれ解説していきます。*画像はクリックで拡大できます。

ラグジュアリー戦略

ラグジュアリー戦略は市場最高価格帯で設定します。値引き禁止が原則です。ラグジュアリー戦略の目的は、最高級ブランドとしての地位確立や超富裕層の独占的な取り組みがあります。ティファニー(宝飾品)や、ルイ・ヴィトン(高級バッグ、アクセサリー)が該当します。

プレミアム戦略

プレミアム戦略は高価格帯だが、手の届く範囲で価格を設定します。ラグジュアリー戦略とは異なり、限定的な値引きは行いながら販売します。高付加価値市場での優位性確保や、安定的な高収益の実現が目的となります。一貫して高価格帯を維持し、プレミアムブランドとしてのポジショニングを確立しているApple などが該当します。

スキミング戦略

スキミング戦略は、新製品導入時に最初は高価格を設定し、需要の高い初期顧客から最大限の利益を得る。その後、徐々に価格を下げて市場浸透を図る戦略です。新規市場での早期収益回収と、段階的な市場拡大が目的になります。スキミング戦略の事例は下記があります。

・プレイステーション5

発売当初は高価格で設定し、早期採用者から収益を確保した後、段階的に価格を下げる戦略を展開した。

・レクサスブランドの新型車

特に新技術を搭載したハイブリッドモデルは、初期に高価格で販売し、技術の浸透とともに一般のトヨタ車への展開を図った(市場拡大)。

ブリッジ・ベター戦略

ブリッジ・ベター戦略は競合と同価格帯で設定します。中間層向けの価格設定になります。主要市場での安定的地位の確保や、適正な利益率の維持が目的です。良質で信頼性が高いイメージがある無印良品などが該当します。

ペネトレショーン戦略

ペネトレショーン戦略は、参入時は低価格で、徐々に値上げを行います。市場シェアの迅速な獲得と、競合からの顧客奪取が目的です。上述したPayPayの事例がこれに該当します。

エコノミー戦略

エコノミー戦略は、常に競合より安価で設定し、経常的な値引きをしながら販売します。価格競争での優位性確保と、高い販売量の実現が目的です。UNIQLOのように必要十分な機能を提供し、価格競争力で市場維持している事例がこれに該当します。

スーパー・ロウ戦略

スーパー・ロウ戦略は市場最低価格を実現し、常時の超低価格設定が特徴です。低価格帯市場の支配と、量的シェアの最大化が目的です。サイゼリアのようなクーポンなどの値引きを行わず、常に低価格帯市場を支配している事例がこれに該当します。

プライシング(価格決定)の3つのステップ

プライシング(価格決定)は下図の3つのステップで行います。それぞれ解説していきます。

Step1.プライシング戦略の決め方

プライシング戦略は、ポジション、企業特性、製品特性、ターゲット、市場の5つの観点から自ずと決まります。

プライシング戦略を決める際、上記の画像を参考に、自社のポジション、企業特性、製品特性、ターゲット、市場がそれぞれどれに近いのか○をつけてみてください。自ずと自社が取りうる戦略が見えてくるでしょう。

また、自社が取りたい戦略と乖離がある場合、乖離している部分を埋める必要があります。例えば、本来はプレミアム戦略を取りたいが、製品特性として付加価値がない標準的な基本機能のみ場合、付加価値をつける方向性で製品改善を行い乖離を埋める必要があります。場合によっては市場を変えるなども考えられます。

Step2.標準価格の決め方

プライシング戦略(方向性)が決まったら、標準価格を決めます。簡単にいうと「価格はいくらにしようか?」を決めます。

標準価格を決めるにはバリュー、競合、コストの3つを根拠とします。これらの根拠をもとに価格を決めるアプローチをそれぞれバリューベースプライシング、競合ベースプライシング、コストベースプライシングといったりします。呼び方は様々あります。

これら3つのアプローチは、それぞれ単独で採用される場合もありますが、多くの企業は複数のアプローチを組み合わせて価格を策定します。これら3つのアプローチのうち、どれを採用するか、またどれとどれを組み合わせるかは、プライシング戦略によって自ずと決まります。諄いようですが、プライシング戦略が決まっていたら、バリューベースプライシング、競合ベースプライシング、コストベースプライシングのどれを採用するべきか、また組み合わせるかを悩む必要はないということです。まずそれぞれの概要からお話しします。

バリュー(Value-based Pricing、バリューベースプライシング)

顧客が製品やサービスに感じる「価値」を基準に価格を設定する方法です。顧客にとっての実際の価値、メリット、ソリューション提供能力に応じて価格を決定します。顧客が得られる便益や問題解決の度合いを重視し、コストや競合他社の価格よりも顧客の知覚価値を優先します。

代表的なバリューベースプライシングの手法には2つあります。PSM分析とEVC分析です。こちらについては追ってnoteを書こうと思います(ぜひフォローお願いします)。

競合(Competitor-based Pricing、競合ベースプライシング)

競合他社の価格を参考にして、自社の価格を設定する方法です。市場の平均価格や主要競合他社の価格に合わせて、上か下かを判断します。

コスト(Cost-plus Pricing、コストベースプライシング)

製品やサービスの製造原価に一定の利益マージンを上乗せして価格を決定する伝統的な方法です。生産コスト、間接費、開発費などを計算し、得たい利益率を加えて最終価格を設定します。具体的には、製造原価に30%の利益を上乗せするなど、コストに対して一定の利益率を確保する方法です。製造業や小売業で多く採用されています。

話は戻り、これら3つのアプローチのうち、どれを採用するか、またどれとどれを組み合わせるかは、プライシング戦略によって自ずと決まります。

上図のように、ラグジュアリー戦略、プレミアム戦略のような標準価格を高価格に設定する場合、バリューベースでの設定が重要です。一方で、エコノミー戦略やスーパー・ロウ戦略のように標準価格を低価格に設定する場合、コストベースで最低限利益が確保できる価格設定が重要になります。

またスキミング戦略、ブリッジ・ベター戦略、ペネトレーション戦略をとる場合、競合に対してバリュー・コストの観点でバランスのいい価格設定が重要になります。

このようにどの戦略を採用するかで、これら3つのアプローチのうち、どれを採用するか、またどれとどれを組み合わせるかが決まるのです。

Step3.価格の調整

最後に価格の調整を行います。どのような調整が必要かもプライシング戦略によって異なります。

上図のように、ラグジュアリー戦略、プレミアム戦略の場合、より高価格になるような調整が必要です。一方で、エコノミー戦略やスーパー・ロウ戦略の場合、販売量が増えるような調整が必要です。またブリッジ・ベター戦略の場合は、競合よりお得に見えるような調整が必要です。

スキミング戦略はより高価格になるような調整に始まり、需要の高い初期顧客から最大限の利益を得た後、競合よりお得に見えるよう価格変更、調整をします。ペネトレーション戦略は市場シェアの迅速な獲得するまで販売量が増えるように調整しつ、達成された後で徐々に価格を上げます。

代表的な価格の調整の方法は次の3つです。

キャプティブ価格(キャプティブプライシング)

メインとなるサービスを安く設定し販売しやすくした上で、継続的に利用する付属製品を相対的に高く設定し、収益を最大化する方法です。

剃刀と刃、プリンターとインクのようなプライシングと説明すればわかりやすいと思います。いわゆる、メイン商品を相対的に低い価格で販売し、付属品をを相対的に高く設定し収益を最大化します。キャプティブ価格を採用することで、例えば競合製品よりお得に見えるような調整が可能になるのです。

地域別価格

地域や立地別に同じ商品でも料金を調整し、収益を最大化させる方法です。マクドナルドを筆頭に、飲食業界を中心に広がりを見せています。

地域別価格を採用することで、商圏ごとに相場価格、競合価格が異なる場合でも、価格の高低が調整できるようになります。

心理的価格

2,000円といったキリの良い価格ではなく、1,980円といったわざと端数を出すことで価格差以上に安く感じさせるといったように心理学を活用することで、価格を安く感じさせたり、高く感じさせたりすることが可能です。

価格の心理学は上記のような端数価格だけでなく、より高額な商品を先に提示することで、その後の商品が相対的に安く感じさせるアンカリング効果や、品質保証による価値の裏付けといった「満足保証付き」「30日間返金保証」などを付けることで、価格に対する不安を軽減し、やや高めの価格設定でも受け入れられやすくする手法など、あげればキリがない奥が深い領域です。(こちらについても追ってnoteを書こうと思います。)

まとめ

プライシングの方針を示すものが、プライシング戦略であり、どの戦略にすべきかは、ポジション、企業特性、製品特性、ターゲット、市場の5つの観点から自ずと決まります。プライシング戦略が決まることで、いくらにすればいいのか自ずと見えるものです。プライシング戦略は、マーケティングの4P(Product:製品、Price:価格、Place:流通、Promotion:販促活動)のうち他の3つの戦略にも大きな影響を与えるため、ぜひこれを機に自社のプライシング戦略を見直してみてください。

もしプライシング戦略、価格の設定で悩んだら、ぜひご相談ください。