「公務員が正義、自営業は悪」という呪縛から脱却する本屋ブタコヤブックスという教員の挑戦

「ブタコヤ」って何?

今から30年近く前の話。

当時、私たちはまだ小学生だった。

二部屋しかない実家はとても狭く、とてもじゃないが、自分の部屋をもつことを期待できるような暮らしではなかった。

しかし、突然。

建築素人の父親が私達兄弟のために、

庭の隙間に手作りの「小屋」を建てたのだった。

プライバシースペースが一切無い世界で育った我々にとって、この小屋の出現は革命だった。

ちなみに、夏はバチクソ暑いし、冬はこれでもかというぐらい寒い。

なんなら、外より暑いし、外より寒い。どうして?

それでも、そんなことは気にもせず、自分の城を得た我々は毎日を楽しく小屋の中で暮らし、小屋と共にすくすくと成長したのであった。

小屋が育てたのは我々兄弟だけではない。

多くの友人も毎日この小屋の下に集まった。

暇を持て余した小中学生にとってこの小屋はユートピアだったのだ。

スマホがない、ガラケーさえ持たせてもらえていない時代の話である。

普通、友達の家に上がり込むには、インターホンを押して、親に名を名乗り、家に正式に招き入れてもらわないと、入れない。

なかなかのハードルの高さだ。

一方この小屋は、通路から侵入し、親の目を気にせずダイレクトに入室できるつくりになっている。

だから、この小屋にいつ友人が飛び込んでくるか分からないという、スリルのある暮らしをしていた。

思春期の少年が落ち着いて過ごすには、リスクが高すぎる部屋でもあった。

「親の目を気にせず伸び伸び遊べる室内空間」そんなもの、子供時代はどこを探しても見つからない。

しかしそれが、自宅の隙間に存在したのだ。

しかも、目の前が公園。

すぐ近くに駄菓子屋もあった。

どう考えても無敵だった。

テレビもあった。

ゲームもあった。

コントローラーとゲームカセットを持ち寄り、

ニンテンドー64を起動する。

スマブラ、

マリオカート、

スターフォックス、

ゴールデンアイ。

同世代のゲーマーの方には分かるでしょう、

このカタカナの羅列だけで何杯の飯が食えますか。

誰かが持ってきたくたくたのジャンプ。

持ち寄ったカードゲームのデッキケース。

ゲームボーイと通信ケーブル。

TSUTAYAで借りたヒット曲を、10数曲適当に繋げただけのMDの束。

僕らのaikoは「桜の時」で止まっているし、紙ヒコーキで曇り空を割る素数のバンドが大好きだった。

おねがいだ、若い人。

「くそじじい」の一言で片付けないでおくれ。

夢のような空間だった。

今の私を形成しているありとあらゆる娯楽が、

この小屋の中に詰まっていた。

この小屋が、私の全てだった。

だが…………………………しかし。

人生には色々あるもので。

なんやかんやありまして、今はもう、

その小屋は、ない。

互いにおじさんになった姿の友と酒を飲む度に、小屋の出来事を回顧しては、ため息をつく。

「もうあの小屋はなくなっちまったんだな」と。

「ありゃ最高だったな」と。

毎日同じようでちょっとずつ違った思い出。

ドラマがあった。

ストーリーがあった。

けんかもしたし、浮かれた話もした。

小屋にはいつも誰かいて、いつも誰かの声がした。

今の妻がこっそり遊びに来たときには、母や、今は亡き祖母が、こっそり覗きに来たりしたんだっけ。

こんな楽しい小屋を、私は親として自分の子どもたちに用意してやることはできなかった。

風通しが異常によく、自分たちの「面白い」がパンパンに詰まった、人が集まる魔法の小屋。

そんな素敵な小屋を、できることなら自分の子どもたちにも与えてやりたかったなあと思う。

さあ、そこでだ。

こんな育ちの私が、本屋を始めるぞ! と決意した。

風通しがよい、「面白い」が詰まった、人が集まる魔法の小屋のような本屋を作ろうと決意したのだ。

さあ、本屋に名前を付けよう。

こんなもん、即決だ。

「豚小屋ブックス」しかないでしょう!

豚…………??

いつになったら豚に言及するのだろうと思って読んでくれていたそこのあなた。

豚は初めからあなたの目の前にいたでしょう。

そう、これを書く、あなたの目の前にいる店主の私は、今も昔も、太ってる。

当時、小屋のことを豚小屋とは呼ばなかった。

いつしか酒が飲めるようになり、小屋がなくなり、酔って回顧を繰り返しているうちに、いつの間にか私も友もかつての小屋を、太っている私が愛した太っていた私の小屋のことを「豚小屋」と、大人になってから自虐的に呼ぶようになっていた。

ごく自然に、昔からそうだったかのように、あの小屋は「豚小屋」へと変身してしまったのだ。

ちなみに「ブタゴヤ」ではない。「ブタコヤ」だ。

これは店主のこだわりポイントだ。

この濁点1つで印象が大きく変わってしまうのだ。

前者は、「豚舎」感がスゴイのだ。

間違えて濁点付きで呼んだあなたさまは、

千尋の両親と同じ運命をたどるだろう。

ルッキズムに厳しいこの令和の時代に、

「太っている=ブタ」と言うのもどうかとは思っている。でも…まあ、よしとしましょう。

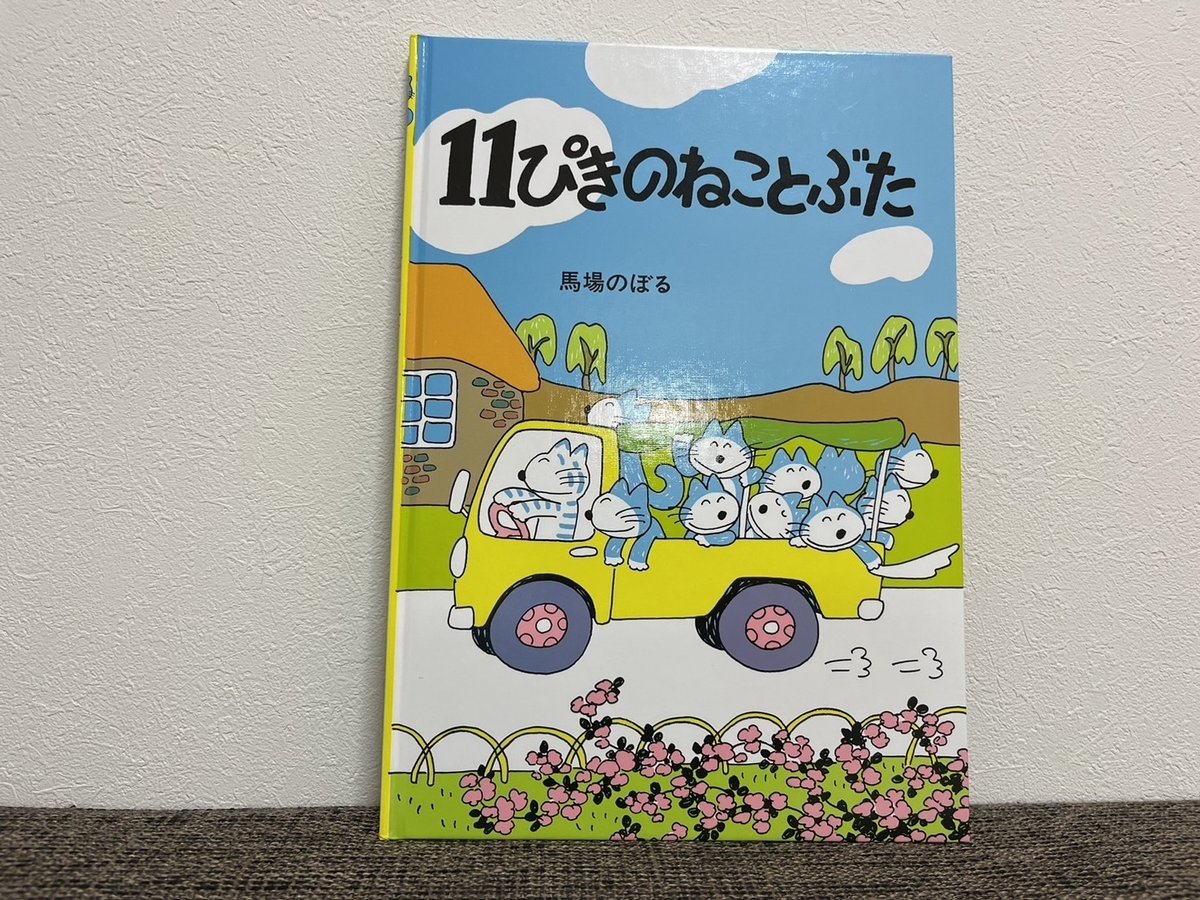

それよりも、「3びきのこぶた」の中に出てくる豚の家みたいで、なんだかいいなと思ったのだ。

「わらの家」→「木の家」→「れんがの家」

のように、少しずつ成長していく本屋。

これは、ずっと教員しかやってこなかった商売経験に乏しい私が、徐々に成長していくであろうストーリーと重なるものがある。

あなたは今、わらの家から始まって、行く行くは港区のタワマンに住まいを移すまでを描いた物語のプロローグを読まされているのだ。

と、いうわけで、「ブタコヤ」という名前の由来についての説明はここまで。

ちなみに、小屋や実家を壊さなくてはいけなくなったときに、建ぺい率やら何やらの問題で、小屋の存在がゴリゴリの違反状態だったことが判明した。

危うくブタコヤのせいでブタバコに入るところだったね、そうなったらブタバコブックスだったね、だなんていう上手くも面白くもなんともないお話を長々と始めてしまいそうなので、このあたりでおしまいにしておこうと思う。

ブタコヤブックスと本屋

わたしの人生は、いつも、「困ったら本屋」。

我が子がまだ赤ん坊だった頃。

育児のストレスを発散するために向かう場所は、

いつも本屋だった。

並んだ本の背表紙を眺めているだけで癒やされた。

制約が多い育児空間からの現実逃避ができたのだ。

教員の仕事で行き詰まったときも、本屋。

手立てに溺れたのも本屋。

溺れた私を救ってくれたのも本屋。

目の前の児童ひとりひとりをきちんと見ることが何よりも大事なんだという当たり前のことを教えてくれたのは、一冊の本だった。

研究会に馴染めなかった私がそれなりに教員として学び続けられたのは、本屋のおかげだった。

そんな中、一軒の大切な本屋が閉店するという衝撃的な事件が起きる。

実家の近くにある、幼い頃から通っていた名古屋の本屋「七五書店」が閉店してしまったのだ。

500円玉を握りしめて、コロコロコミックを、コミックスを買いに行った本屋だった。

周囲の目を気にしながら、コソコソと青年誌を買いに行った本屋だった。

仕事のストレスに背中を丸めながら、救いになる一文を探しに行った本屋だった。

可愛い我が子と過ごす時間がストレスになるという育児の怪奇現象の真理を突き詰めに行った本屋だった。

私の人生のありとあらゆる事柄に寄り添い、伴走してくれた本屋が、突然、なくなってしまったのだ。

心にぽっかりと穴が空いてしまった。

支えがなくては、歩けない。

この頃から、心の穴を埋めてくれる本屋を探す旅を始めるのであった。

2023年1月31日に、七五書店が閉店した。

同年3月には、かさでら図書館に棚を借り、

棚に「ブタコヤブックス」と名付ける。

この頃にはぼんやりと、どこかで本屋を始める人生もあったりしちゃうのかなと、意識をし始める。

SNSのアカウントも作って、発信を始める。

東海地方や東京、信州、九州の本屋を巡るうちに

「心に空いた穴は自分たちで埋めよう」と、

自分で本屋を始めることを決意する。

同年9月にはnoteを書き始め、今に至っている。

わたしの人生は、いつも、「困ったら本屋」。

大切な本屋がなくなって困ったので、本屋を始めることにした。

困ったら本屋を目指すことになってしまった。

なので、誰かの「困ったら本屋」になれたら、嬉しい。

教員×本屋という在り方

ある日突然小学生の娘がこう言った。

「わたしも学校の先生になりたい。」

私は現在、公立小学校の教員をしている。

妻も同じく教員をしている。

二人の教員に育てられた子どもが「教員になりたい」と口にすることは、至って自然なことであるのかもしれない。

見る人よっては、それはとても美しい光景として目に映るのかも知れない。

両親の仕事に憧れてくれるというのは、ありがたい話なのかもしれない。

だが、わたしには、そうは思えなかった。

娘の言葉にドキッとし、冷や汗が吹き出たのを覚えている。

小学校低学年の児童が言うことだ、

この先、興味は変わってしまうに決まってる?

いいや、そうとは限らない。

私は小学校2年生の頃から「学校の先生になりたい」と思い込んで育った。

他の職種には見向きもせず、盲目的に教育学部を受験し、盲目的に教員採用試験に臨み、実際に教員になってしまっている。

と、いうのも。

私の親には、若い頃に、教員になる夢を諦めたという苦い経験がある。

小さい頃から「学校の先生になるといいよぉ。公務員はいいよぉ、安定はいいよぉ」と、何度も何度も言い聞かされて、私は育てられた。

教員になる夢を諦めた私の親は自営業に手を出し、苦労の道を辿った。

なので「自営業はだめよ、絶対にだめよぉ」とも言い聞かされてきた。

公務員こそ正義。

自営業は悪。

という、歪んだ強烈な価値観が、今も私の中に巣食っている。

小学校2年生の時点で、「がっこうのせんせいになる」という夢が、既に強固に完成していた。

教員になることは「親の敵討ち」であった。

私は、敵討ちのために教員になったのだ。

22歳の私、教員としての第一日。

黒板の前に立って、周囲を見渡す。

そこには親父が見たかった景色が広がっていた。

蛍光色のダストレスチョークを右手でつまむ。

復讐心をエネルギーに、チョークでできたライトセイバーを振りかざす、暗黒卿教員が生まれた瞬間であった。

その男の夢は、その瞬間に、終わっていた。

…………と、多少誇張があったかもしれないが、私の教員としてのエピソード1は、間違いなく「敵討ち」であった。

このダースベイダー教員は、この先16年間も教員として勤めることになる。

自分で言うのも何だが、割と私の性格は、この仕事に向いている。

「愛と情熱!勇気とPOWER!挨拶は元気よく!前にならえ!学級目標は”キズナ”でどうだ!!」

こういうタイプの教員を、どこか冷めた目で見ている姿勢は、今も昔も変わらない。

団結しない自由だって、尊重されないといけないと思っている。

「クラスの子どもが本当に可愛くって…!」

我が子以外の児童を可愛いと思ったことは、ほとんどない。

子どもを子どもとして扱わず、一人の人間として扱うのであれば、「可愛い」という評価を児童にするのは、なんだか違うと思う。

可愛いと思っちゃったら最後、指導なんて、できないと思っている。

あくまでこれらは私の見解。

盲目的に教員に憧れ、叶った瞬間に夢が終わった割には、充実した教員生活を過ごしてきてしまった。ありがたい話である。

今の生活があるのも教員生活のおかげである。

もとを辿れば親が唱えた魔法「公務員はいいよお」に行き着くことになる。

そういう意味では、感謝をしている。

話を戻そう。

娘も「教員になりたい」と言い出したんだった。

なぜだろう。

教員という仕事の、何に憧れたんだろう。

悪い仕事ではない。誠実さと不誠実さのバランスがいい塩梅の人間であれば心を病まずに勤め上げられる、社会的にも意義のあるいい仕事だとは思う。

本当になりたければ、何だってやればいい。

絶対に我が子の職業選択に口出しをしたくない。

こんな時代だ、若者の価値観で、好きに人生を進めればいい!!

ただ。

私達は無言のまま「あんたも教員になるといいぞ」というメッセージを、身体から発していなかっただろうか。

「公務員こそ正義。自営業は悪。」なんていう価値観を無意識のうちに植え付けていなかっただろうか。

「振り返ったら人の夢を叶えただけだった」なんて淋しい思いを、この子が抱えてしまうことはないだろうか。

「可能性を見せよう」と思った。

教員もいい。でも、教員以外の道もあるんだよ。

「公務員はいいよ。でも、自営業もいいんだよ。」

わたしは我が子にそう語りたい。

そのためには、本屋を楽しむ私にならなくてはならない!

きっと、小学校教員で培った「広く浅く学ぶ力」は、本屋業に生かせるんじゃないだろうか。

「キャリア教育」が重要視されている昨今。教員しか経験がないという私自身のキャリアを見つめ直すいい機会になるんじゃないだろうか。

両親ともに公務員。もしも災害が起きたときに、我が子を守るのは誰なんだと心配していた。ちょうどいいじゃないか。

このまま教員を続けていたら、心を病んでしまうような状況に追い詰められることもあるだろう。複数の仕事を持つことで、助かることもあるだろう。

大量の学習内容と、制限時間が決められた窮屈な学びに疲れてきていたところだ。自分のペースで好きなことを学べる空間に、身をおいてみたいんだ。

今の学校ではタブレット端末を神棚に捧げ、崇め奉っているような状況だ。それが大切なのも分かる。でもさ、紙の本の良さを、忘れてはいないかい。

非常勤講師という形で教員を続けながら、

本屋を構えてみようと考えた。

教員として培ったものが本屋に生かせる気がした。

本屋になって学ぶものが教員に生かせる気がした。

そしてそんな柔軟な生き方を楽しむ親や教員の姿を、我が子や世の子どもたちに見せたいと思った。

うまくいかなかったら教員に戻ればいいだけの話。

38歳にして、ようやく自分の夢を見つけることができた。

公務員はいい。

自営業もいい。

そう心から伝えることができるよう、ブタコヤブックスという新しい挑戦を始めようと思う。

♢♢♢

♢♢♢