App Storeで3位になったアプリをどうつくってきたのか?

新規事業でつくったMVP(iOSのアプリ)が昨年末(2021年12月31日時点)

App Storeの「グラフィック/デザイン」「無料」カテゴリで3位になりました✨

ちなみにこの時の1位は2億DLのお絵かきアプリ、2位は10数カ国対応の着せ替えアプリでした。

このアプリをどうやってつくっているのかちょっとご紹介させてください。

どんなアプリ?

推し活アプリ「Oshibana」をつくっています。2021年9月22日にリリースしたアプリで、当時は自分の推しの画像と様々な機能を組み合わせてスマホのホーム画面をカスタマイズする機能のみのシンプルなアプリでした。

今どんな感じ?

月間ウィジェット作成数

App Store公開から月間ウィジェット作成数が100倍に成長。2022年1月末時点の月間ウィジェット作成数は10万件に到達しました🎉🎉🎉

アプリの評価

App Storeでの評価は4.8になりました。

継続率

リリース後に計測した継続率がこちらです。ユーティリティ系の他社アプリよりも継続率が高い結果になりました。しかもプッシュ通知などをなにもせずに。

レビューコメント

アプリのレビューを読んでもらえると、ユーザーの熱量が伝わるかなと思うので一部紹介します。

推し活のテンションが爆上がりしました。

まずは一言、「テンションが爆上がりします本当にありがとうございます」( 人˘ω˘ )

とにかく推し活したい人は入れておいた方がいいと思う! ウィジェットを作成すれば推しのホームページとかTwitterとか一瞬で見れるからオススメです!他にも色々機能があるから一回試しにインストールしてほしい!

神アプリです。推し活に欠かせません 毎日ホームで推しの顔を見て癒されてます! ありがとうございます!!!

なんでこのアプリをつくってるの?

推しがいたり、推し活を生きる活力にする人が増えてきて「推し活」という言葉が一般用語として浸透してきました。一方で、推し活の沼にのめり込む程にストレスを感じたり、不便なことにぶつかっている人が多いということに事業リサーチ(インタビュー)を通して感じることがありました。インタビュー中に泣き出す方もいました。できる限り苦痛(ペイン)を軽減し、不便なことを解消し、推しとの時間を楽しめるようにしたいなと思ったのがサービスに取り組むきっかけでした。

市場はどう考えているの?

クリエイターエコノミーの市場やコンテンツ市場全体で考えています。

Creator Market Size

With the recorded additional $850 million invested into the industry since late 2020, the Creator Economy is growing at an unprecedented rate. Paired with an influencer marketing industry size of $13.8 Billion in 2021 and the hundreds of new startups in the space, we predict the total Creator market size to be at least $104.2 Billion and growing by the day.

その上で、クリエイターや発信者側ではなく、推す側の「推すエコノミー」の視点で事業を検討しています。

どうやってつくってきたのか?

当時の社内資料などと一緒にご説明します。

(資料の体裁を整えて残すことよりも、早くMVPをだして試すことを考えていたのでトンマナばらばらですがその点はご了承ください)

その時の温度感なども伝わると嬉しいです。

0からデザインをつくり始めるまで

「推し」の領域はマーケットが大きいと感じている人や会社が多い一方で、ユーザー側からの目線の事業は少ないように感じたのでその視点を元に仮説をつくり、推し活の沼に沈んでいる知人数人に壁打ちしながら内容をぼんやりと考えていました。

2021年の年明けには価値の仮説や事業の仮説を起こして、具体的にどういった検証を行うのかをまとめ、社内外にプレゼンをはじめました。

当時使っていたフォルダや資料はこんな感じです▽

素案はメモアプリに書き、ホワイトボードツールを使って整理し、社内プレゼンや社内回覧の都合もあるのでGoogleスライドでまとめていました。

説明用としては雑な資料だったのですが、2022年1月末には社内のエンジニア(Yahoo!出身のフルスタックエンジニア)がやりたいと手を上げてくれたり、サービス初期に理解と興味のあるUIデザイナー(グッドパッチ出身のデザイナー)が業務委託の形で参加してくれたりと、インタビューをしながらデザインをつくっていく初期体制ができあがりました。

ちなみに、この時点ではまだ動くもの(MVP)をつくる予定がないので(仮説検証ができてから開発が動いたほうが効率的)、エンジニアはアサインしなくてもいいのですが、ユーザーインタビューから入ってもらったほうが熱量やニーズがあることをわかってもらいやすいし、なにより役に立つものをつくっている実感がもてるのでなるはや関わってもらうほうがいいなと思っています。

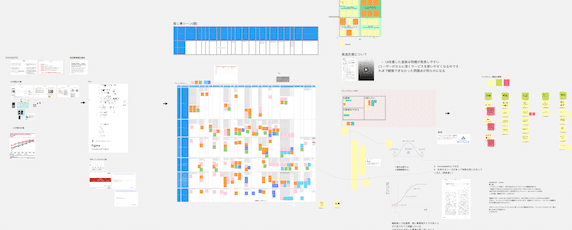

MVPを固めるまで

「仮説だけをまずつくってそれありきで進める」ということはせず、仮説とサービス案(解決策)をユーザーインタビューを通して同時につくっていくサイクルを回していきました。

チーム内(当時自分とUIデザイナー・エンジニアの3名)でスラック上で検討用のチャンネルをつくり、Figmaでつくったデザインをたたき台にインタビューを行い、Miroで整理してを繰り返していました。

インタビューはOshibanaの場合、

①推し活をしていて困っている人

②推し活にのめり込んでいてその界隈ではTOP層だと思える人

③課題を持っていて独自の解決方法をとっている人

をTwitterで探して直接話を聞かせてもらえないかとDMをして対象者を集めていました。

この段階で、広告、リサーチ会社やモニターを集めている会社を経由して対象者を集めることはしていませんでした。登録している時点で報酬がほしい人や人の役に立ちたい人、といった作為的、意図的なフィルタを超えた集まりなのでバイアスを除きました。また、プライベートの知人、自社社員、自社の他サービス既存ユーザーに聞くこともしていません。知人はネガティブなことは気を使って言わなかったりしますし、やはり一定のフィルタをくぐった集団になってしまうので。

※toBの事業ですが、知人へのインタビューについてはこの記事が分かりやすいです▽

50件くらいのDMを送って15件程度インタビューを進めると、ありがたいことに課題は大量に見つかり、価値仮説(解決方法)も色々とでてきました。その課題を解決できる仮説をつくり、ログや日記、カレンダー、ECなどのサービス案に落とし、デザインをFigmaでつくって、毎週インタビューをしては仮説とデザインを修正する動きをしていました。この段階ではデザインや事業(マネタイズ)の精度よりも、ユーザーのFBを得る速さを中心にみていったほうがいいです。

また、ニーズがあるからといって、事業計画作成や実装をすぐには行いませんでした。定性的な検証を踏まえた上で、仮説を数字で検証するためにMVPをつくろうと思っていたからです。

※新規事業開発室の事業は「ユーザーと一緒につくっていく感覚」を大切にしているので、「プロセス・エコノミー」の文脈で捉えてもらえるとわかりやすいかも知れません。

また当時、検証仮説は「スマホの画面で推しに触れることに価値があるのか」「推しを通して日常生活(情報)にアクセスすることに価値や優先度があるのか」を最重要に考えていました。シンプルに検証するMVPとしてのアイデアである「推しのウィジェットを作成できるアプリ」は3月頭には出来上がっていました。ただ、シンプルに価値を固めるのに時間がかかり、開発に入ったのはその5ヶ月後でした。

デザインについては、「推しを登録してからタスクをこなす」ことに関してメンバー内でも意見がわかれた部分でした。単純にアクセシビリティが下がりリテンションレートが下がるのでは?という内容でした。

ただ、推しを登録してからタスクをこなすことに価値がなければ、ウィジェット作成アプリやカレンダーアプリはすでに世の中に無数にあるので、新規でサービス提供する意味もないなと思っていました😊そのため、価値仮説に基づいてつくるMVPは下記のスコープとしました。

ちなみに、「MVP」の考え方については、下記をベースにしています。

『イノベーションのジレンマ 増補改訂版』クレイトン・エム・クリステンセン(著), 伊豆原弓(著), 玉田俊平太(著) / 翔泳社

リーン・スタートアップ ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす エリック・リース(著), 井口耕二(訳), 伊藤穣一(MITメディアラボ所長)(解説) / 日経BP

MVPをつくるチームづくりで気をつけていたこと

つくるメンバー間で推しに関する概念整理(言語化)も何度もしました。ここがユーザーとずれると全く「わかってない」感のあるサービスになってしまうので。

※Slackの中にでてくるエリアーデの本はこちらです▽

『聖と俗 〈新装版〉: 宗教的なるものの本質について (叢書・ウニベルシタス)』法政大学出版局

また、組織的な部分ではバックグラウンドがまったく違うメンバー同士だったので、仕事の進め方や使っている用語の意味のすり合わせに時間をかけていました。

例えば「プロトタイプ」という言葉がFigma上のデザインなのか開発稼働した動くものなのか、ずれたまま会話をしてしまうことがあったので、会議のスピードは恐ろしく下がりましたが「何を指しているのか」言葉の確認に時間をかけました。※結果的には時間をかけてよかったと思っています!「手帳」のような何気ない日常用語にもセンシティブにすり合わせをしていました。

ちなみに、Oshibanaを開発するチームがある新規事業開発室のコミュニケーションは、ブックリスタの行動指針のもとにこんな感じで考えています▽

また、メンバー3人の閉じたコミュニケーションと、インタビュー対象者のコミュニティだけで「閉じすぎていないか」「マーケットの全くないことをやっていないか」というバイアスに不安があったため、「エキスパートレビュー」という位置づけで知人や領域のスペシャリストに打診してFBをもらったりもしていました。

・・・いかがでしたでしょうか?

Oshibanaをつくっていく過程について少し紹介させていただきました🐮

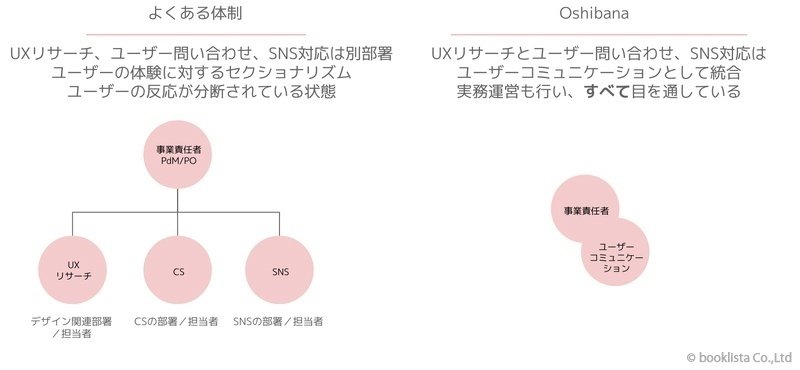

次回はユーザーとのコミュニケーション(新規事業のMVPを考える上でのインタビュー方法やSNS、問い合わせ対応等)、ユーザーのFBを事業検討にどう活かしているのかを中心にお話できればと思っています!

ちょっと先に一部ご紹介します▽

【次回】事業責任者が「毎日」ユーザーと「直接」コミュニケーションをして仮説検証を行い、デザインと開発にFBができる体制

最後に自己紹介

ブックリスタの新規事業開発室の本澤友行(ほんざわともゆき)と言います。今までtoCの商品開発(有形)、toBtoCの新規事業立ち上げ、サブカルECのグロース等をしてきました。

今後、noteで情報発信をしていく予定なので、よろしくお願いいたします🙌

取材記事▽

面談▽

求人詳細▽

会社紹介▽

関連記事▽