本づくりは最高のチームで

いつもお読みいただきありがとうございます。

ブックダム編集部の三田です。

今日は本が出来上がるまでの舞台裏についてお話しします。

私自身、「編集者って何してるの?」とよく聞かれます。

記事を書いているわけでも、有名人を取材しているわけでも、文章を校正しているわけでも、デザインを作っているわけでもないので、そういわれても無理はないし、私自身就活時代よくわかっていませんでした。

実は、本を作る現場には様々なプロフェッショナルが関わっています。

■文章を磨き上げるライター

■印象的なタイトルを生み出すコピーライター

■本の顔となるデザインを手がけるデザイナー

■読者の心をつかむイラストを描くイラストレーター

■本の核となるコンテンツを持つ著者

■文章の正確さを追求する校正者

「え?じゃあ編集者って何をしているの?」

そう思われる方も多いはず。今日は本が出来上がるまでを追いながら、その役割についても触れていきたいと思います。

編集者の真髄は「企画力」と「チーム作り」

私が考える編集者の核となる仕事は、「企画を作ること」と「チームを作ること」です。

企画とは「著者+コンテンツ+ニーズ」の方程式。

企画が生まれなければ、先ほどのプロフェッショナルたちは集まりません。

でも、もっと人間的に言うと「あ、この人に世の中に出ていってほしい」と思った人の企画を作る、これが本質かもしれません。

その企画を進行させてもらうために、会社のメンバーや役員の方々に企画を説明しなくてはなりませんが、それをシンプルに表現することこそ、企画を作ることの醍醐味でしょう。

企画とは、

著者+コンテンツ

「どんな著者が、だれのために、どんなノウハウやストーリーを出すのか」これをわかりやすく伝えるのが、編集者の役割だと思います。

ホームページの専門家が、ユーザーのために集客できるホームページの作り方をおしえる本です。

→これでは誰もワクワクしないので、

ホームページのデザインがいまいちだと言われ続けて絶望した著者が、

集客できるためのホームページ作りをマスターし、多くの顧客を喜ばせた、専門家じゃなくてもすぐに結果をだせるノウハウを教える本です。

のように伝えます。

↓実際の本はこちら(前職で編集させていただきました)

むろん、これだけでは企画になりませんので、類書の分析、コンセプトの解像度UP、顧客インサイトの分析などもっと詳しく分析しなくてはなりません。

各ジャンルのプロフェッショナルと最善の仕事をする 準備とは?

企画が通ったら、本番開始です。ここからが実は最も重要な準備の時間となります。

まず、本のコンセプトに合わせて最適なチームを編成していきます。

たとえば、ライターさんの選定。

若い読者向けの本であれば、テンポの良い文章を得意とするライターさんを、専門性の高い内容であれば、その分野に詳しいライターさんをアサインします。

一つひとつの企画で知り合いのライターや社内おかかえのライターに頼むというようなことはせず、ライターさんの過去実績をしっかり調べ、どういったテイストのコンテンツが得意なのかを見定めオファーを出します。

ライターさんが決まったら、それぞれの章のボリュームを決め、文体の方向性を固め、どんな読者に届けたいのかを明確にしていきます。

そして、著者との対話も慎重に進めていきます。

驚かれるかもしれませんが、一冊の本を作るための取材時間は意外と限られています。通常5~7回、1回あたり1.5~2時間程度。この貴重な時間を無駄にしないよう、徹底的な準備が必要不可欠です。

著者のホームページやSNS、セミナー情報など、あらゆる情報をチェックし、的確な質問ができるよう準備します。

よく5W1Hといわれますが、

どんなサービスや実績を生み出し=WHAT、

どうやって世の中にリーチさせ=HOW、

誰が、いつ=WHO、WHEN、

どこではじめたのか=WHEREなどを

私の場合は聞いていきます。

特に重要なのは、なぜ=WHY。問いがコンテンツのすべてを決めるといっても過言はありません。その問いの深度を深くするWHYは最重要視しています。

そして、取材の厚みをますために、

「そうはいってもなかなかそれはむずかしいのではないでしょうか?」「○○先生のおっしゃっていることはとてもよくわかりますが、世間一般はこういった考えを持つのですが」

などと対抗意見をぶつけることも意識しています。

そうすることで、著者のもっているコンテンツにさらにエッジが立ちます。

また、文章だけでなくデザインの打ち合わせも、細部まで配慮が必要な重要な工程です。

もちろんデザイナーさんのポートフォリオも確認させていただき、どんなジャンルの制作物が多く、どんなテイストの本を作ってきたのか、詳細に確認します。そして、なぜこの企画にジョインしていただきたいのか、その理由を添えて、メールを送りオファーをだします。

↓ブックデザイナーさんの仕事の仕方はSUNMARK WEB編集長武政秀明さんの取材記事がとても分かりやすくまとまっておりますので、ぜひご覧ください。

プロであるデザイナーの方々は読者目線での鋭い指摘をしてくれます。

「YouTubeを起点にする本なのに、文字組みが細かすぎませんか?」

「もっとビジュアルで理解を深める工夫が必要では?」

「ゆるっとした雰囲気がいいのか、スタイリッシュなものがいいのか? ベンチマークになる素材ってありますか?」

こういった建設的な意見を真摯に受け止め、より良い本作りを目指していきます。

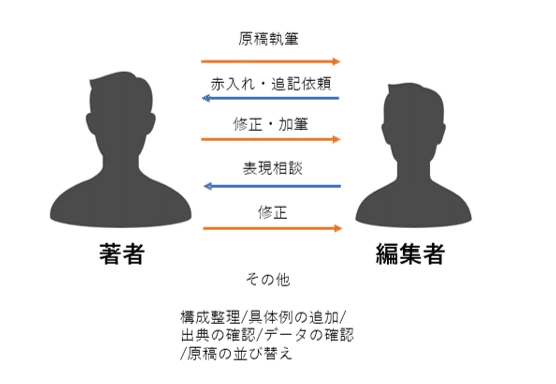

そして、いよいよ原稿が脱稿すると校正(赤入れ)の作業に入ります。

すこしでも校正の段階で赤が入らないように、事前にレギュレーションルール(表記統一基準や表現のルール)を著者と共有しておきます。

しかし赤入れのプロフェッショナルである、校正担当者による赤入れを初めて見たとき、赤字の量に驚かれる著者の方も多いです。

ただ、これは本の品質を高めるために必要不可欠なプロセスなのです。私たち編集者の役割は、著者の方が不安を感じないよう、

「表記統一や引用の厳格なルールを適用しているためで、コンテンツの核は変わりません」

などとしっかりフォローを入れること。そして自身の原稿をもう一度読み直してもらうように導くことです。この繊細なコミュニケーションも、編集者の重要な仕事の一つです。

「本は簡単に作れる」わけがない

最近、「本は無名でもできる」「本は簡単に作れる」という声をよく耳にします。確かに、技術の進歩により本を出版すること自体のハードルは下がったかもしれません。

しかし、本当に価値のある本を作ることは、決して簡単ではありません。

幾度もの企画書の修正、プロフェッショナルたちとの綿密な連携、著者との深い対話、品質へのこだわり、市場性の追求。

これらすべてに真摯に向き合い続けることは、時として苦しいことも。でも、だからこそやりがいがあるのです。

情熱が生み出す一冊の本

本は決して「モノ」ではありません。編集者の思い、著者の思い、そして各分野のプロフェッショナルの思い。

これらが完全に調和したとき、はじめて良い本が生まれます。

そして本記事では触れませんでしたが、商品を登録し書店に配送してくれる取次会社の方々、書店で最適な位置に本を展開してくださる書店の方々、そして本を読んでくださる読者の方々がいらっしゃるからこそ、本に命が注がれるといっても過言ではありません。

そういった本気でかかわってくださる方々がいらっしゃるので、編集者は、今日も泥臭く、でも誇りを持って本作りに取り組んでいます。

私は一冊一冊の本にタグラインをつけています。

多くの人の心をあつくし、手にしていただけるよう、思いを込めます。

・日本と世界の架け橋をつくる

・子育てにリアリティを

・日本の会社のポテンシャルをたかめる

・最期を誰もが思い描ける社会の到来を

・シニア世代を明るく

・深く悩んでいる人の心に明かりを灯す

一冊一冊に思いがある。そして、簡単ではないからこそ、完成したときの喜びはひとしお。その喜びを読者の皆さんと分かち合えることを、いつも楽しみにしているのです。