【無料】和式トイレが簡単になる3つの手順

こんにちはユウキです。

「読むと全自動で「ご機嫌」になるすごい記事」の補足事項の5本目です。

早速こちらのツイートをご覧ください。

和式トイレが簡単になる3つの手順

— ユウキ@ブログ×体の使い方 (@yukitakeblog) December 2, 2024

✅仙骨を下から上にすくい上げる

1️⃣片方だけ脱ぐ

2️⃣かかとを前に出す

3️⃣お尻を下ろす

骨盤を後傾するときのコツ

✅手の甲を向かい合わせる→これで前後のバランスが取れる

これでズボンを床につけなくて済む。 pic.twitter.com/PG61ZqTLMC

では解説します。

■仙骨を下から上にすくい上げる

仙骨を前から後ろにすくい上げると前進や「ご機嫌」が簡単になるのですが、それがすべてではありません。10のうち8ぐらいで、残りの2の部分である、排便と睡眠はむしろ骨盤をうしろにかたむけないとできないことだといってもいいです。

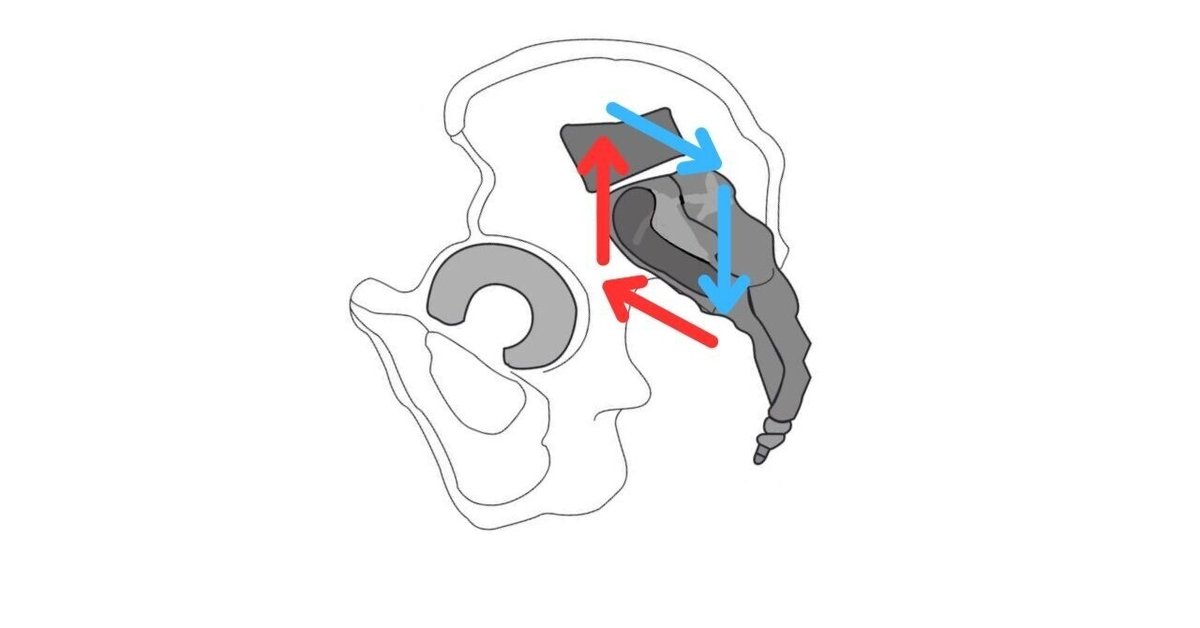

そこで、今回は仙骨を下から上にすくい上げます。図のように、平行四辺形を崩すようにすくい上げることで、仙骨の、そして骨盤を前後と上下の位置を入れ替えるように後ろに倒すことができるようになります。

■和式トイレが簡単になる3つの手順

とはいえ、洋服なので、和服ふんどしみたく和式トイレに合っていないともしや思うかもです。しかし問題なしです。下記のやり方であれば、洋服でも問題なく和式トイレを使えます。

やり方

その①:片方だけ脱ぐ

その②:かかとを前に出す

その③:お尻を下ろす

解説

その①:片方だけ脱ぐ

『こどもチャレンジ』で登場する「しまじろうのトイレトレーニング」のようにすべて脱ぐと一番ラクに用を足せるのですが、実際にトイレに行くときにはそんな悠長なヒマはないことが現実です。さらにいうと、ズボンとパンツをかけておくところがないので、すべて脱ぐことは現実的ではありません。

そこで、片方だけ脱ぐのです。この方法ならズボンやパンツをかけるところを探す必要がなくなるだけでなく、そのためのハンガーを持ちあるく必要もなくすことができるので、外出先の公衆トイレや、自衛隊の山中行軍の訓練よろしくのキャンプのときにまで幅広く応用できます。

ズボンを足元に下げることとは違って、足を動かすことができるので、イノシシや山犬との遭遇のほか、地震や洪水のときにも、極端な話そのまま走ることができます。さらに、「あえて履く」というその行動が、橋の歩道の出入り口に置いてある棒(「車止め」というらしい)の役割ように、パニックから回復する助けになるのです。

その②:かかとを前に出す

「しゃがむときは股関節を開くためにつま先を外に向けよう」とはよく言われますが、多くの人は「ひざから下をねじる」のでしゃがむときに膝が閉じてしゃがみにくく、痛めているのだと思います。

そこで、かかとを前に出します。「かかとと趾の付け根の位置を入れ替える」ことで、土踏まずを前に向けるようにつま先を開くことで、ひざと股関節の向きをそろえたままにできるので、ひざを痛めることなくしゃがむことができます。

その③:お尻を下ろす

お尻を下ろすときはコツがあって、手を先に下に伸ばしておくことです。

多くの人はしゃがむときに骨盤を先に後ろにかたむけるので、後ろに転んだり、かかとを浮いてしまうのですが、そうではなく、実は、「手を下に伸ばすことで、先に体重を前に移動しておくことで」足首が固くても後ろに転ぶことなくしゃがむことができるようになります。

このときに体を曲げる位置はお腹でも股関節でも大丈夫です。なぜなら、結果できていればそれで大丈夫だからです。

■骨盤を後傾するときのコツ【3つある】

和式トイレを使うときのポーズである「ヤンキー座り」には実は2通りの座り方がありまして、ひとつは骨盤を前傾させて、胴体を真っすぐのイメージで立てること、もう一つは骨盤を後傾させる方法です。

前を向くためには骨盤を前傾させるべきなのですが、これは同時に「戦闘行為を意味する」ので、リラックスしてこそである腸のはたらきのためにはなりません。なので和式トイレでは、腸を真っすぐ下に向けて、リラックスしてもらうために、安心の状態にあると感じてもらうために、もう一つの方法である骨盤の後傾のポーズを取ります。

やり方

その①:手の甲を向かい合わせる

その②:つま先を正面に向ける

その③:仙骨を下から前にすくい上げる

どれからしても骨盤が後傾するのですが、一番簡単な「その①」がおススメです。理由は簡単で、骨盤が後傾する動きとその維持が一番簡単だからです。

しゃがんだときにひざが閉じると思いますが、これは、多くの人に見られることで、骨盤が前傾しているために起きることです。骨盤の前傾は同時に内転筋のはたらきでもあります。このうちの「脚を寄せる」と「脚を内向きにする」ことによってひざが内側に倒れ、親趾の付け根に体重がかかった結果として、小趾に力が入らなくなるのです。

そこで、手の甲を向かい合わせます。手の甲の人差し指をかぶせ込むように内向きに回すことで、鎖骨が上がり、前に出ることで肩甲骨が外側に出るので、胸が後ろに下がることに連動して、骨盤が後ろにかたむくのです。

骨盤の後傾は同時にお尻の筋肉が、

大殿筋

中殿筋

深層外旋六筋

がはたらくことであり、それは脚を外に出すことと外向きに回すことで、ひざを外側に向けるはたらきをします。ひざが外側に向くことによって足の外側に体重がかかるので、その結果足の小趾に力が入るようになるのです。

手の甲を向かい合わせるときに腕を前に伸ばすことがコツです。

■みんなが「片方脱ぐ」こと実践しないワケ【2つある】

洋服で和式トイレを使わない理由は2つ考えることができ、それは

その①:片足立ちになる

その②:ズボンを床につけたくない

です。

その①:片足立ちになる

片方だけ靴やズボン、パンツを脱ぐときに片足立ちになるのですが、このときにバランスを取ることができないためにそのまま下ろして用を足す人がほとんどであると思います。これは、片足立ちになる方法さえ分かっていればすべて解決します。

やり方

片方の靴を脱ぐ

かかとを前に出して、軽く膝を曲げる

脱いだ方の足の甲をついている足のひざ裏につけ、同側のズボンとパンツを同時に脱ぐ

脱いだ靴に足を置いて、しゃがむ

その②:ズボンを床につけたくない

履くときにズボンが床につくことを気にする人も多いでしょう。電車に乗ることになっていたり、ショッピングモールではなおさらです。そこでいい方法があって、

片方のズボンを裏返しにして、パンツの穴に通す

ことです。多分脱いだときに自然にこうなるはずなので、書く必要はなかったかもですが、こうすると床につける心配がないだけでなく、用を足しているときにズボンを持つことや、履くときも靴下を履くときに短くまとまっているうえに足を通すことが1回で済みます。

■まとめ

✅仙骨を下から上にすくい上げる

✅和式トイレが簡単になる3つの手順

その①:片方だけ脱ぐ

その②:かかとを前に出す

その③:お尻を下ろす

✅骨盤を後傾するときのコツ【3つある】

その①:手の甲を向かい合わせる

その②:つま先を正面に向ける

その③:仙骨を下から前にすくい上げる

✅みんなが「片方脱ぐ」こと実践しないワケ【2つある】

その①:片足立ちになる

その②:ズボンを床につけたくない