遊佐未森の『潮騒』がヤバかったので全アルバムを聴いた(その4)

遊佐未森のアルバム『潮騒』がヤバい

まだ言うかという感じですが、この記事で伝えたいのは「遊佐未森のアルバム『潮騒』がヤバいからみんな聴いたほうがいいよ!」という一点です。

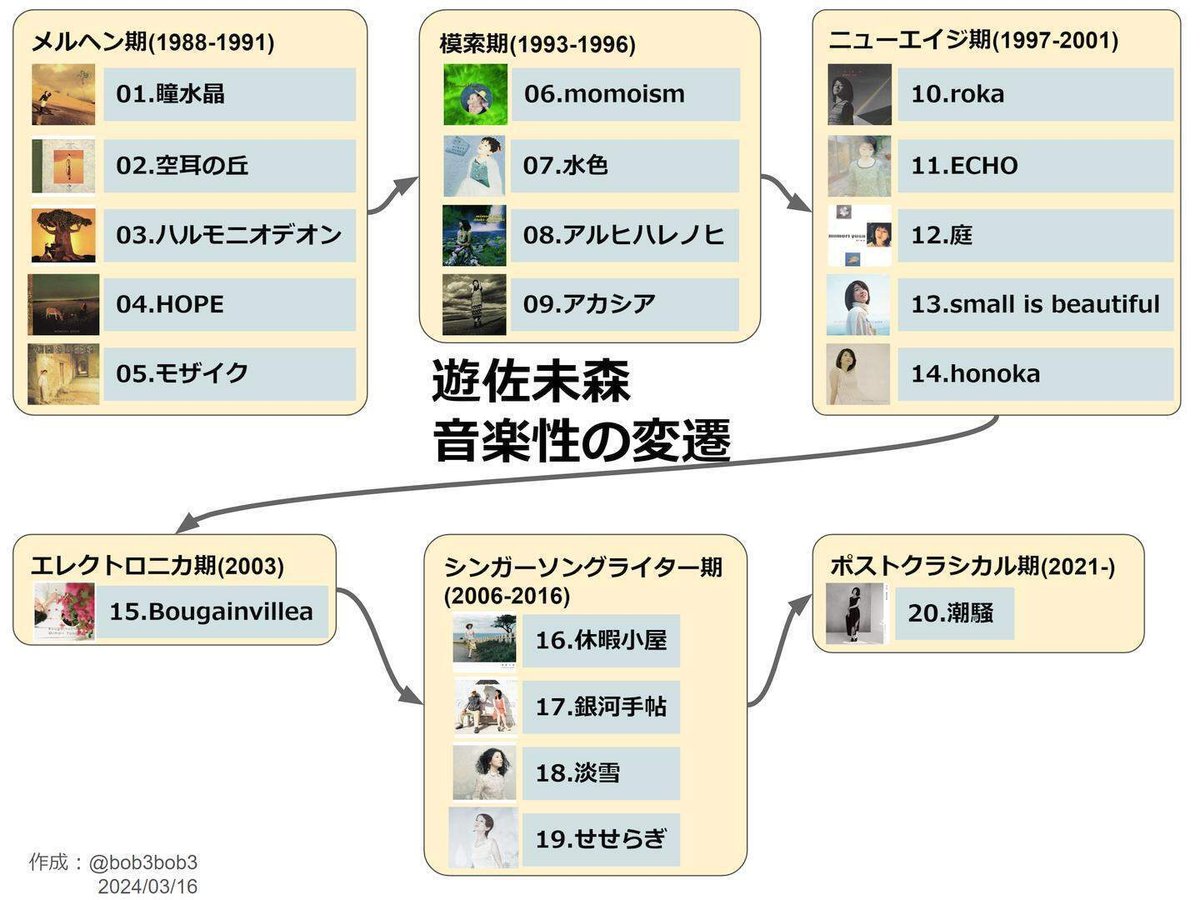

遊佐未森の音楽はどう進化してきたのか?

シンガーソングライター期

さて、『ブーゲンビリア』のリリースから『休暇小屋』のリリースまで3年の期間が空きます。

この間に何があったのかは分かりませんが、ここでガラッと音楽性が変化します。

『休暇小屋』で展開されるのはアコースティックで素朴な音楽です。

音数は少なくフォークソングに近い感触です。

歌詞も日常エッセイのような生活感のある内容に変わります。

「みんなのうた」に取り上げられた「クロ」も大きな話題となりました。

リクエストも受け付けているようなのでみんなでリクエストしちゃいましょう!

レコード会社を矢野顕子、中島みゆき、谷山浩子が所属するヤマハに変えたことも関係するのかもしれません。

そこでこの時期は「シンガーソングライター期」としました。

ただ、前半の『休暇小屋』『銀河手帖』と後半の『淡雪』『せせらぎ』ではやや傾向が変わるためまとめてしまっていいかはやや悩むところです。

『淡雪』は東日本大震災の後ということもあり、なんとも言語化しづらいのですが力強さが出てきます。

そして『せせらぎ』に至って現在進行形の遊佐未森らしい音楽と歌唱が確立されたように思います。

これが『潮騒』に直接つながってきます。

特にアルバム最後の曲「ほほえみとともに粉雪の舞う」は『潮騒』への布石になっています。

ご本人のインタビューでは

『せせらぎ』までが3部作みたいな意識が自分の中にあって

と、おっしゃってるんだけど『休暇小屋』から『銀河手帖』ってそんなに変化は感じられないけどなあ。

ポストクラシカル期

ようやくたどり着きました。

『潮騒』です。

『潮騒』のすごさについては最初の記事である程度書いてしまったのですが、ここではもう少し個々の楽曲について書いてみます。

ただ、基本的には1曲ごとに分解して聴くアルバムではなく、アルバム全体を一つの音楽として聴くべきアルバムだと思います。

1曲目の「潮騒」でまずこのアルバムのコンセプトが明確に提示されます。シンプルで余白の多いピアノの音。

長い残響。

プリペアードピアノだぞ、この残響を聞かないとこのアルバムはなんも分かんねぇぞ、と。

そこに、か細いけれど芯のある歌唱が入ってくる。

さらにいかにもエレクトロニカ的なハイハットが入ってスピード感が変わってくる。最初は停止しているように聞こえた音楽が実は超高速で移動していたというような印象。

大きなサビもなく、どこか神秘的なコーラスでこの曲は終わる。

ある意味、この曲で聞き手は試されるわけです。

「私はもうこんな領域まで来ちゃったんだけど、みんなついてこれてる?」と。

聴き手にもある種の緊張と覚悟が求められます。この感覚はもはや King Crimson の『太陽と戦慄』や『レッド』と同じなんですよね。

「潮騒」はほぼ「The Talking Drum」っすよ。

次の「雲の時間」はシンプルなピアノと弦にエレクトロニカ的な装飾音とベースが効いてます。(最初はslackの着信音かと思ったw)

そしてここら辺からはっきりしてくるのが意図的なノイズの使い方です。

とくに歌の録音が生々しくてもうASMRの一歩手前です。

「Silent Moon」は弦が主役で同じくエレクトロニカ的な装飾がほんのり効いてます。

「I Still See」でようやくエレキギターが登場しますが、遠慮がちで主役ではありません。

この曲もノイズというか環境音の使い方がヤバい。

この後「ルイーズと黒猫」「BALCONY」「鼓動」と佳曲が続きます。

んで、問題作の「さゆ」。

手法としてはほぼブライアン・イーノの「Music For Airports」と同じなんだけど、結果がまるで違う。

「Music For Airports」は「聞いても聞かなくてもいい音楽」を志向しているのだけど、「さゆ」は正反対で耳をそばだててどんな小さなノイズも聞き漏らしたくないと思わせる音楽になっている。

「さゆ」で緊張が最高潮に達した後で軽やかな「夢みる季節 タルトタタン」が始まり一気にリラックス。

フルートの響きが良い。

と、油断したところでベルカント唱法に度肝を抜かれるという仕掛け。

この後、「空をみてきみをみて」「朝露ノ歌」で穏やかにアルバムが終わる。

いやー、すごいアルバムだ。

『HOPE』『モザイク』と並ぶ遊佐未森の代表作であることは間違いないし、日本の音楽史における一つのマイルストーンになる作品だと思います。

あ、『潮騒』が気に入った方はライブ盤『潮騒UNLIMITED』も効くと幸せになれます。

といったところで「遊佐未森の『潮騒』がヤバかったので全アルバムを聴いた」というお話はおしまいです。

あとでちょっと余談は書くかも。