放浪文化人類学者のはじまりはじまり④ートルコ料理とウイグル族の哀しい関係

ところで、日常の食事などに関心をもつ研究者はあまりいない。

食事の場などものめずらしくもなんともない。どこにだってある、と思われているのかもしれない(だからこそ誰も見ない、という隠れた最前線だとわたしは思っております)。

某、イスラムの文献研究をされている方が、トルコ人の世帯に間借りして研究をされていたとき、トルコ人の家族に「お客さんが来たから、あなたも部屋からでてきて挨拶をしてください」といわれるのがうっとおしくてしょうがなかった、と書かれているのをみたことがある。こっちは貴重なイスラムの文献をよむのに忙しいのに、と。

中東の日常のつきあいをえがいた民族誌(著者は西欧の人)に、イスラムのことがなにもかいてないとかいておられたイスラム研究者がおられる。イスラムの民族的な部分は否定したい先生でいらしたから、それが当然だっただろうか。

わたしがみているものはあまり注目はされていない。こんなものの調査に時間をかけているという人間も相当奇特だろう。まあ、研究に値するもの、というものは星の数ほどあるわけで。

研究対象って、どうやって選ぶもんなんですかね。

私の場合は随分前から「日常!」と焦点はきまっていた。そして、その日常の枠組みが「ずれる」ということがえがけたとき、いろいろな解釈にひろく影響をおよぼす場合もあると思っている。だから、わたしにとっては、もっともありふれたものであると同時に、もっともエキサイティングな注目対象である。

さてさて、トルコで暮らしている中国生まれのウイグル族の日々の食事は、継続的にその実態をみてみるとどのようになっていただろうか。

10数日ほど連続で、じっくり書きとらせてもらってみて驚いた。

トルコ料理といえるものは、そこにはほぼない。

わたしは家族をひきつれて異国にくらしたという経験はないのだが、単身での留学経験はある。そこでは、現地の学生や先生がたと食事にいったり、スーパーでみた食材をためしたり、街角で思い立って「火鍋」などを囲んでみたり、道端で羊の串焼きを食べたり、新疆のおいしいところはたくさん探したと思う。

漢民族料理なら、油条、八宝粥、皮蛋豆腐、魚香肉絲、宮保鶏丁、鍋巴肉片、酸辣湯、水餃子、マイナス30度のウルムチで凍る窓をみながら毎朝すすった2元5角の雲吞、5元で至福になれる牛肉麺、路上で売っていた茶葉蛋、みんな大好きである。

ウイグル料理はもちろん、ナンとお茶、干しブドウや胡桃、あらゆる種類のラグメン、ポロ、カワップ、マンタ、ダグ(一度激しくお腹をこわした)、えぐい料理として有名な羊の内臓料理であるオプケヒスップも大好きである(家庭で食べるとおいしい)。

(煮た羊の頭はそういえば食べてないです…あれねぇ、産褥期の経産婦が食べるんですよ!経産婦がかぶりついているのしかみたことない…)

エジプトのコシャリもモロヘイヤスープもケバブもレバーのサンドイッチもターメイヤもフールもアエーシも大好きである。

トルコの鯖サンドもチョルバもエクメッキも茄子の煮込みもカザンティビもバクラバもアイランも、みんな大好きである(臓物スープはちょっと苦手)。

酒はまったくいけないため(多分アルコール分解酵素が皆無)、イスラムの国に長くいてもつらくないのがうりである。

それはおいといて、外国に来て、土地の料理をためさないなんてひとは、日本人にはあまりいないのではないかと思う。

ウイグル族のトルコ料理との接しかたは、こんな文化もあるのだなぁと思ってみれば、わたし(日本人みんな?)とは真逆を向いているようにみえた。

最初に滞在したウイグル民族医の家で、のべ27日間の食事内容を書きとったのだが、

そこでは1日残らずウイグル料理が並んでいた。

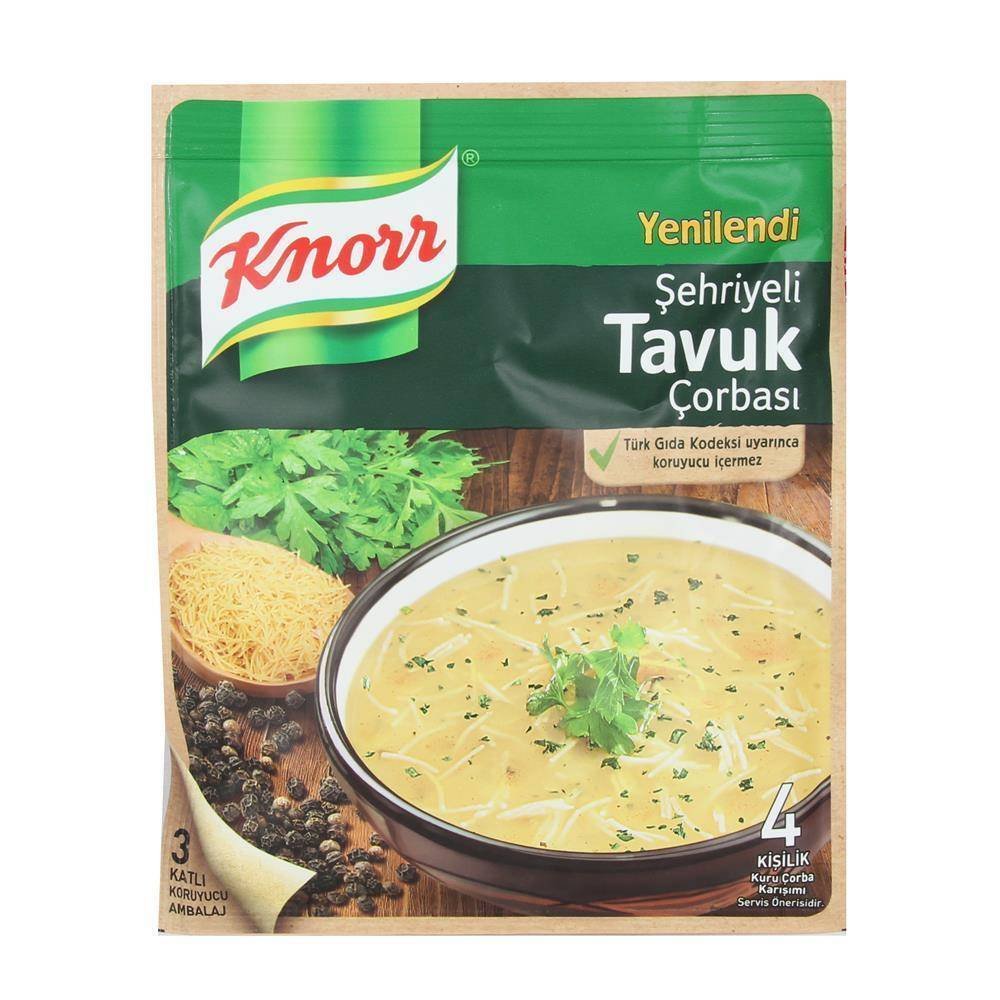

わたしが目にしたその家でのトルコ料理は、「チョルバ(トルコのスープ)」1回きりだった。

この「チョルバ」が、またつっこみどころ満載だったのだ。

この家ではクルグズスタンから薬草類を夫氏の店にはこんできたウイグル族の女性ふたりが滞在していたのだが、このうちのひとりが、家政婦としてトルコでの働き口をさがしていた。彼女に会わせるために夫氏がつれてきた雇い主のトルコ人夫妻をもてなすために、妻氏がつくったのが、この「チョルバ」だったのだ。

要するに、ウイグル族の人はこれを食べない。

そのうえこれは、お湯にいれて溶かすだけのものだった。

インスタント・スープの素である(50円くらい)。

わたしはトルコ人の家に長期滞在したことはないのだが、客として迎えられてインスタントの料理でもてなされるなどということは、トルコ人にはあるのだろうか(ないと思う)。

この家の妻氏は「トルコ人というのはチョルバを飲むものだ」とひとりごとをいいながらこのチョルバを運んでいったのだが、まったく手をつけられないまま戻されてきたのをみたとき、

ああ、この家は、本当にトルコ人とのつきあいがないんだな、と思った(つきあいも同じ期間みていた。ほぼなかった)。

妻氏はトルコに移住8年目の人である。

国籍はトルコである。

ドバイの元イマームの夫妻の家では8日間の記録をさせてもらったが、ここでもトルコ料理は皆無である。

この元イマームの夫妻は数年住んでいたサウディから渡土したばかりであったが、そこではサウディの匂いのようなものも、とりいれられたトルコ料理も、何もない(まんまウイグル)。

この家の妻氏の国籍は中国である。

そしてウイグルの互助組織で教師としてはたらいている妻氏とアラビア語の翻訳の仕事をしている夫氏(+子供3人)のお宅で7日間いさせてもらったこともあるのだが、こちらでは妻氏が「ボレック」と呼んだ料理が1回みられた(あとは全部ウイグル料理)。それは小麦粉の専門店で売っていた「ユフカ」とよばれる小麦粉を練ってのばした薄皮で、レタスと卵を巻いてオーブンで焼いたものだったが、まったく同じような小麦粉の皮で巻いた料理がウイグルにもあったため、トルコ料理の流入とはいまいちいみえないところが残念であった(トゥルメルという料理と似ている)。

この妻氏は渡土10年目、

国籍はトルコである。

つまり、かれらといるかぎり、わたしはイスタンブルにいてトルコの風情がほとんど感じられないのだ。

ここは、どこの国だったかな~、と窓から外を見下ろしていた日が何日あったか。

共産国である中国からトルコにたどりついたウイグル族、にとってのトルコ、みなさんはどのようにうつると思われるだろうか。

「イスラムの国だ」「やった」「イスラムが体現された国だ」「嬉しい」「宗教的にマジョリティだ」

そうなるとわたしは単純に想像していた。

その実態は、「トルコはイスラム的に正しくない」、そうして内にこもるためにトルコに来たかのようなのだ(「正しい」のは誰?わたし自身はまだ「社会」にとらわれている)。

いったいわたしはいま何をみているのだ。そこが、人類学的調査のスタートラインである。

予想をする。くつがえされる。そこからみつける切り口こそが、日本にいたままでは決してみつけることはできなかった、現地のもつ切り口である(だと願っている)。

さて、女子学生たち5人が共同で住むアパート(トルコ系ワクフの所有。ワクフとはこの場合、イスラムの財産寄進制度の運営組織)の空いているベッドを借りた期間もあったのだが、ここにいさせてもらったときは断食月とかさなっていたので、既婚の、家族で食をまかなう世帯とはかなり違う光景をみることができた。

学生は、経済的に独立していないうえ、困窮者とみなされるようで、さまざまな饗応を受ける機会があったのである。

まずかれらは、断食期間中、ウイグル族の互助組織からくばられる食事券で、ウイグル食堂の夕食を無料でとることができた。朝食は自分らでつくる。

その朝食は、ナンと茶といったかるいものではなく、長い日中の断食時間にそなえた重い”食事”である必要があった。かれらはちゃんとつくった。そこにはやはりトルコ料理のテイクアウトや市販の食品の利用などはみることはできなかった。そしてそんなしっかりしたウイグル料理をつくるためには、日の出より2時間以上前に起きなければならない(午前4時)。かれらは起きた。きっちー。

さて、そしてその断食月(8月1日~[私が居候を開始したのは8月5日から]8月28日)のあいだ、一般の世帯からの招待が3回みられた。

記録をみてみるとすごい。

この招待はかれらのアパートを管理しているワクフ経由で知らされるのだが、

8月8日はマケドニア人5人、カザフスタンのトルコ人1人、クルグズスタン人1人、ウイグル族2人で参加

8月15日はアルバニア人4人、マケドニア人3人、ジブチ人3人、バングラデシュ人1人、カザフスタン人2人、ウイグル族5人で参加

8月19日はチェチェン人1人、ウイグル族4人で参加

(もてなしの席での自己紹介の際にもちいられたことばで表記)

イスタンブルすごい。国際色ゆたかだ。

わたしがひたすらウイグル料理を食べつづけているあいだ(ウイグル族のみなさん、その節はありがとうございました!)、イスタンブルには、世界から人が集まっていたのである。

イスラムの祭事、すごいな。

わたしはこの機会がうれしかった(上記の民族のあいだに「日本人1人」も常に入っております)。

トルコ人の、かなり本気のおもてなし料理(「貧者に施せ」という功徳になると思われる)。

磨きたてられた姿見や、猫足の応接セットなどからも、気持ちが明るくならずにはいられなかった。

しかしかれらは、こうしたワクフからの連絡がくると、その連絡を直接電話で耳にしてしまった(!)人は観念してそれに参加するのだが、そうではない間接的な立場にいる場合には、この機会から逃げてばかりいたのである(食事券でウイグル食堂に行く)。

おまねきを受けた食事の席ででてくるのは、かれらが避けてばかりいる「他人」の料理になるわけだが、そこでかれらが「いやだ」とか「食べない」「豚だ」と口にすることはなかった(ホッ)。

かれらは、食べるのである。

そう、食べるのである。

食べ終わったあと(あまり多くは食べない…)余ったパンや菓子類をご厚意で持ち帰らさせていただくことがあるのだが、これはアパートで放置され、誰も食べないままになる(う~ん)。

それも日がたつと腐るので捨てることになるのだが、わたしだけは様子をみて1個2個失敬したりしていたが、本当に誰も食べないのである(食べる人は食べていいよ、と一応とっておいてはあるのがすごい)。

ある日、アパートの下の階にお住いのトルコ人の御一家から、差し入れがあった。その御一家から子供2人と一緒におかあさんが来られ、茄子の煮物、スープ、パン、アイラン(ヨーグルトドリンク)といった、5人+1人が食べられそうな分量を鍋ごと渡された。

トルコの家庭料理!とわたしはまた嬉しかったのだが、かれらが部屋のなかでその鍋をみながらいったのは、「捨てることになるよねぇ」という耳を疑うことばだった。

かれらはその後も2時間早く起きてウイグル料理をつくりつづけ、8月の暑い台所にその鍋を放置しつづけていた(ひどい。しかし毎度「食べたい人は食べてもいいんだよ」という放置のしかたがなされるのはすごい)。

階下の部屋から2人の子供が鍋をひきとりにきたときには、台所では女の子たちが腐った中身(アイランは失敬したのだが…)を掻き出して洗い、笑顔とキスでこれを返していた。

食べない範囲、信用できない範囲、そこまでなのか。

ある日の招待の席に向かう際、わたしとアパートの女の子のひとりが一緒に歩いていたとき、彼女が断食をする意味を

「食べ物を無駄にせず、空腹の人の気持ちがわかるようになる」

と教えてくれた。

トルコ人の料理を捨てることはかれらにとって食べ物を「無駄にすること」にはなっていなかったらしい。

異文化感でわたしは目がくらみそうだった。

『コーラン』に書かれている食事に関する決まりごとは、日本語訳で恐縮だが、だいたい以下のように示されている。

16章「蜜蜂」116(115)「お前たちに食べることを禁じ給うたのは、死肉、血、豚の肉、それにアッラー以外の(邪神)に捧げられたもの、ただそれだけ。」

果たしてこれは、「禁じた」ものだったのだろうか、とウイグル族のトルコでのふるまいをみていたわたしなどは思うのである(時代を超越していて恐縮だが)。なぜなら『コーラン』を読むと、以下のような記述もまたみられるからである。

5章「食卓」89(87)‐90(88)「これ、汝ら、信徒の者よ、せっかくアッラーが許し給うたおいしいものを勝手に禁忌にしたりしてはいけない。何事も規を越してはいけない。アッラーは規を越す人を好み給わぬぞ。さあ、アッラーが授けて下さったお許しの美味いもの、遠慮なく食べるがよい。汝らのお信じ申し上げているアッラーを懼れまつれ。」

6章「家畜」118「アッラーの御名を唱えて(浄めた食物は)遠慮なく食うがよい、もし汝らが本当に神兆を信じておるならば。119 これ、どうした、アッラーの御名で祝福されたものを汝らなぜ食べないのか。やむをえぬ特別の場合を除いて食ってならぬものについては、すでに詳しく説明してあるではないか。まことに何にも知りもしないで、ただ自分のいいかげんな気まぐれから(他人)を迷わす人間が何と多いもの。戒を犯す人のことはアッラーが一番よく御存知。」

7章「胸壁」30(32)「言ってやるがよい、「アッラーがせっかく奴隷たち(信徒を指す)のために作って下さった装身具を禁止したり、おいしい食べものを禁止したりしたのは誰だ。」言ってやるがよい、「こういうもの(美しい装身具やおいしい食物)は、復活の日には、現世で信仰深かった人たちの専有になるがよい。」こうして我らはいろいろな神兆を、もののわかった人たちに説き聞かせてる。」

6章「家畜」141(140)「何にも知らぬままに愚かにも我が子を殺して(神に捧げたり)した者こそまったく馬鹿を見たもの。それからまた、アッラー曰くと称していいかげんなでたらめをでっち上げ、せっかく授けて頂いた(食物)を禁忌にした人々も。完全に道を踏みあやまり、正しい導きに従がわなかった。」

16章「蜜蜂」117(116)「お前たち、これはどう、あれはどう、と舌まかせでいいかげんなことをいい、「これは正当な(食物)、これは禁忌」、などと(自分勝手に)言ってはならぬ。」

むしろ、親族一族で凝集しすぎ、外に関係をひらこうとしない人々に「イスラム」という名のもとに集わせようとしたものが、食事の「禁」だったのではないか、と断食月の招待の席でのウイグルの学生たちの姿を目のあたりにしたわたしなどは、思うのである。

つまり死肉、血、豚肉の禁(乾燥地の家畜のいる暮らしには豚はそもそもいない)、神の名を唱えた屠畜は、どちらかというとそれまであった慣習を「肯定」するもので、それまでの暮らしを一変させるようなものではなかったのではないか、とわたしなどは思っている(それまでは「邪神」の名を唱えて屠畜していたのだろうし。一族以外との共食という意味では「一変」かもしれないが)。

谷泰氏は、ユダヤ教における食の「禁」が、ユダヤ民の民族的な自己肯定を示したものだったのではないかということを析出されている(谷 1997「旧約聖書における神・人・家畜関係-旧約五書の動物食規定の語り口分析からはじめて」『神・人・家畜-牧畜文化と聖書世界』277-339, 平凡社)。

わたしは、イスラムがユダヤ教の系譜をひいた宗教だからという理由ではなく、牧畜と関わりのある民族によるものの語りかたが、社会を俯瞰した分類といった方向へは向かわず、自己にまつわることの語彙化に集中するという傾向をみる、という意味で、同様の関心をもっている。