大塚国際美術館で美に耽る|日帰り旅行記

この頃、19世紀前半のパリを舞台にしたおはなしを書いている関係で、当時の社会状況、職業や習俗、ファッションなど、細かなディテールについてずっと調べて過ごしています。(それでnote閲覧が手薄なのごめんなさいm(_ _)m)

そしてとりわけ絵画(新古典主義界隈)についてピンポイントで深掘りしているので、美術展の図録をメルカリで買ってみたり、学芸員の方によるネット論文を読んだりしています。

そんななか、この秋より、広島から徳島への高速バスの路線が変更となり、鳴門市にある大塚国際美術館へバス1本で行けるようになりました。大塚国際美術館というのは、西洋絵画の名品を陶板により複製、展示している大規模な美術館。その数、1,000点余り。中でも、システィーナ礼拝堂内部を空間ごと再現した「システィーナ・ホール」は一度ご覧になることをおすすめしたいです。

ここで結婚式する方いらっしゃるのかも? ・・・なんて。

クリスマス限定の巨大ツリーは高さ8m。

▶ 旅行前の準備は怠りなく☝️

高速バスは片道4時間かかりますので、8時30分発20時50分帰着の日帰りだと美術館滞在は4時間強。1,000点余りの絵画を見るにはとても足りません。休憩やショップでの買い物、帰り支度などを考えて、3時間で見終えようとすると、1分あたり5.5枚。1枚の絵を10秒くらいで見て行くことになります。これでは鑑賞した気分にはなれなさそう。

そこで、公開されている展示リストから、見たいものを拾い上げたメモを作成しました。

↓大塚国際美術館 展示作品リスト↓

https://o-museum.or.jp/files/libs/35751/202404211323392835.pdf

↓私のリスト↓

これでも結局、あれこれ見落としてきましたが・・・😢

西洋絵画の中から、美術史的にも重要な、選りすぐりの作品ばかりを取り上げたコレクションのはずなのに、「知らない画家」が多いことに、まず自分で呆れました・・・しかも、私の好みはフランスに偏りすぎかもしれません。(自分の偏向ぶりを確認するのにうってつけの美術館かも?)

「ネロが見たかった絵はなんだったかな・・・」とか、「あの受胎告知は誰の作だったかな」など、リストを作るだけでも時間がかかるものですね。

▶ 美術館について

美術館のコンセプトは、「6名の選定委員によって厳選された古代壁画から、世界26ヶ国、190余の美術館が所蔵する現代絵画まで至宝の西洋名画1,000余点」(サイトより)の原寸大の陶板による複製を展示するというもの。ですので、原画はありません。

この美術館を構想した一人、大塚国際美術館絵画学術委員長の青柳正規氏(西洋史・西洋美術史・古典考古学)は、以下のように述べておられます。

アレクサンドリアのムセイオンで試みられたように、 美術の総体を理解し、 異なる場所に所蔵されている傑作の比較を可能とするにはどのような方策があり、 どのような手段があるのかも検討された。 その結果、 総体としての枠組みを決めることが重要であるという認識のもとに、 西洋美術の絵画を代表する古代から現代までの作品 1,000点を選択することになった。 そして経年変化が避けられない絵画を対象とするので、 その経年変化を克服する手段として陶板を採用することにしたのである。

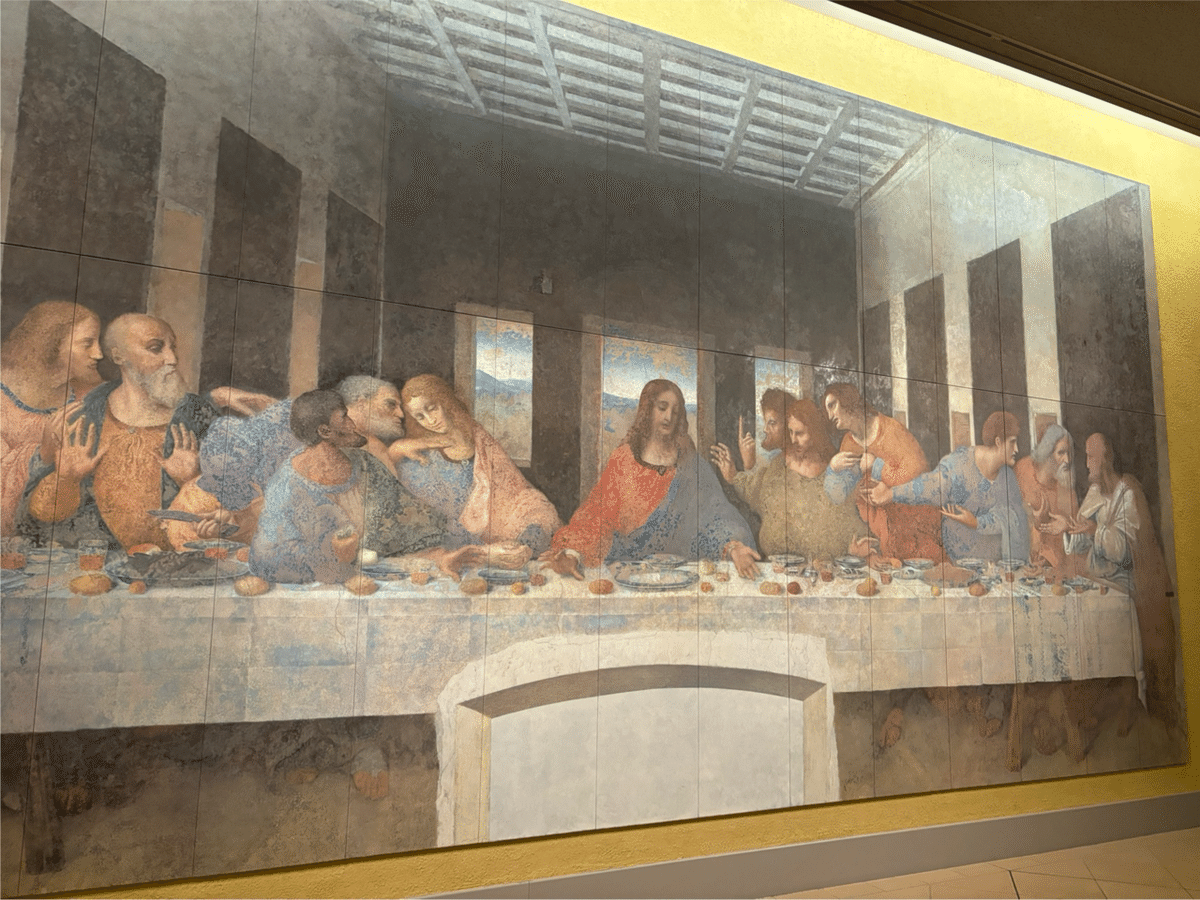

古代から現代まで、時系列で並べることにより、西洋美術の流れを体感することができます。また、陶板画なので、これから後2000年経って、もとの絵画が退色・風化してしまっても、陶板画は色褪せない・・・ということのようです。ダ・ヴィンチ「最後の晩餐」に至っては、ミラノにある原作の修復前と修復後(1999年5月完成)の2枚を、対等なものとして見比べることができるのです。複製だから可能なこと、を追究する姿勢はおもしろいと思います。

「でも、複製でしょ?」に対する私の答えは、このようなものになるでしょうか──「映画を見るときに、テレビや動画サイトより映画館のほうが臨場感がありませんか?」

画集やスマートフォンで見るのと、美術館という鑑賞専用の非日常空間で、原寸大の精巧なレプリカを見るのは、やはり体験として質が異なります。音楽でいえば、「作曲家自らが指揮棒をふるった歴史的演奏」や「〇〇年に一人のヴァイオリニスト」には立ち会えなくても、同じ曲を演奏するプロの名演には足を運ぶことができる。配信の音楽をスピーカーで聴くのとはまったく違って、心に響いてきますよね。あ、レコードで名演を聴く体験にも似ているかも?

美術館側も、陶板画を鑑賞し、是非と思うものを見つけたら、いつかその国に足を運んでオリジナルに会いに行ってください・・・という利用の仕方を薦めています。今ならまだ、色褪せずに残っていますから──というわけです。

そのような気持ちで鑑賞した陶板画たちは、「ああ、いつかこの絵の本物を見たい」という憧れをかき立てつつも、「そうだよね、その気持ち、わかるよ」と慰めてもらっているような、不思議な充足感を与えてくれる場所でした。またすぐにでも行きたい特別な空間です。

▶ 今回の主目的はこの絵でした

旅行が決まったときからドキドキと心待ちにしていた絵はこちら。

油彩 カンヴァス / 361×598cm

パリ・オルセー美術館

(照明が写り込んでいますね💦)

右端にいらっしゃるのがボードレール、「シャルル先輩」です♡

絵のサイズが大きいので、前に立つと少し見上げる角度になります。

「先日は助けていただいてありがとうございました」と深々とお礼を言いたい気持ち。(詳細はこの記事)

やっぱり、オルセーに行ってもう一度、通り過ぎるのではなくしっかりと実物を見たい、と思いました。絵の具の質感に視線で触れると、それを描いた人のことを思い、その場を満たしていた空気やざわめき、描かれたひとりひとりの息づかいが感じられる気がするのですが、やはり複製画だとそこまでの臨場感はないのです。逆にいうと、オリジナル作品のオリジナルさというものは、画家が時間をかけて描いていった痕跡(=絵の具という物神)そのもののことで、体の構えや手の動きや迷いの跡・・・そういった様々な心の動きを、あたかも画家自身の目と同一化したような心地で感じ取ることができる点にあるのでしょうか🤔 (あらためて考えてみたいテーマです。)

それにしても、人物一人一人が思った以上に大きくて、たとえばボードレールのお顔(額から顎まで)の長さを全体の比率からざっと計算すると、46cmほどになったので、実際のお顔よりも大きいことがわかります。映画のスクリーンを最前列から見上げているような感覚でした。

さて。先ほど書きそびれていましたが、この美術館の他には決して有り得ない長所が、絵にさわってもOKなことヽ(´▽`)/

(当日受付でちゃんと確認しました。そういえば、部屋に警備の方もいらっしゃらないのよね・・・)

でも、すりすりしていたら我ながら怪しい気がするので(?)、読んでらっしゃる本にそっとタッチしてご挨拶してきました。なんの本なのかしら・・・。本もやはりリアルなサイズより大きめでしたよ。

そして、もう一点、気になってしかたがなかった箇所を確認してまいりました。ボードレールの左側、本の頁の上にあたる位置の人影のこと。

それは、ボードレールにとって最も縁が深く結果的に生涯の恋人となったジャンヌ・デュヴァルの姿です。クールベがボードレールの依頼を受けて上から絵の具で塗りつぶしましたが、経年変化で浮き上がってきたのだそうです。なにやら秘密めいたドラマを想起させますね・・・これについては、以前1本記事を書いていますので、ご興味のある方はご覧になってみてください。

現代の技術なら復元できそうだから、一度拝んでみたい気もしつつ・・・(ジャンヌの姿はマネが描いてはいますが、あまり克明ではなくて造作がはっきり見えません)

▶ 駆け足で観覧した軌跡〜西洋絵画の流れ

痛恨の極みだったのが、ちょうど深掘りしているドミニク・アングルの展示室が丸ごと改装中で見学できなかったこと。旅行の時期を数か月ずらすくらいなら2回行こうじゃないの、という不屈の精神(?)で、赴いたのでした・・・お部屋の前を通りましたが、やっぱり入れませんでした・・・。ああ、残念・・・。

ともあれ、あとは、この絵を見ましたよ! の記録です。選好が偏っているのはご容赦くださいませm(_ _)m

もうね、写真を撮るのもそこそこに踏破しなければならず、駆け抜けた・・・という印象でした。絵が大きいことから広角のiPhone15で撮りましたが、これだけは・・・の絵は、ミラーレス一眼で撮ってきました。

スマートフォン内蔵カメラの場合はとくに歪みが出やすいため、正面&鉛直&水平を合わせて撮るかどうかで仕上がりに決定的な差がでてしまいます(他にあまり工夫のしどころがないというか・・・)。ですが、それを気にする余裕がなく、また他のお客さんの邪魔にならないように留意したので、かなりひどい写真です・・・水平の感覚が鈍いみたいで、インジケーターがないと無理💦(ま、それが実力ですね)

(クリスマス限定のライトアップ)

(こちらもライトアップ✨️)

落ち着いた侘び寂感が個人的にツボでした

褐色の肌、下方に手を差し伸べているのがヘラクレス。テレフォスは彼の息子です。

(ポンペイ近郊のエルコラーノで発掘された壁画)

(こちらは葦笛を持つ牧神パーン。主役より目立ってます?)

世界史の資料集で見て以来、大好きな絵です

後世の画家による加筆部分を取り除き、ダ・ヴィンチの原作に近づけたのだそうです。

お顔が細身になっちゃって・・・斜めから撮ったのかも💦

スフマート☆

じっくり見たかったのに、かなり高い位置に展示されていました・・・

モナリザと並ぶ《世界3大名画》←諸説あり

もうひとつはベラスケス「ラス・メニーナス」ですが、

見損ねたらしく記憶にありません💦

「フランダースの犬」のネロが憧れていた絵です。

(この記事の末尾に引用を載せておきますね)

少女もいつか大人になります

妙に好きなんですよ、これ。

《運命の女》ギャラリー内

ほぼ素通りとなり無念だった部屋

《運命の女》ギャラリー

このあともまだまだ現代まで続きますが、著作権の関係で載せられない画家が出てくる時代なので、以降は割愛・・・写真を撮る余裕もありませんでしたし💦 ゲルニカ、迫力でした!

▶ カフェ・フィンセント&ミュージアムショップ

一通り見終えて、エントランス階であるB3階に戻ってきました。

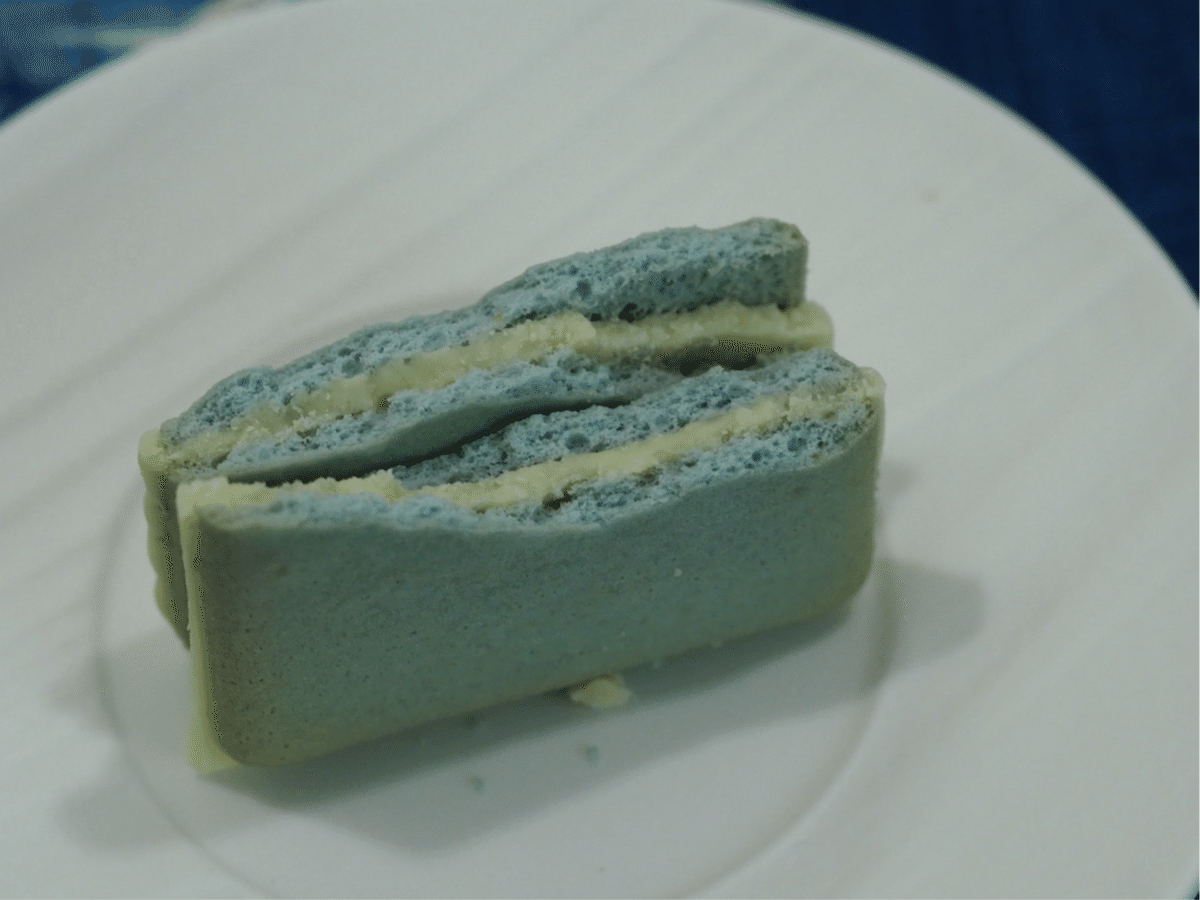

カフェ・フィンセントで一休み。

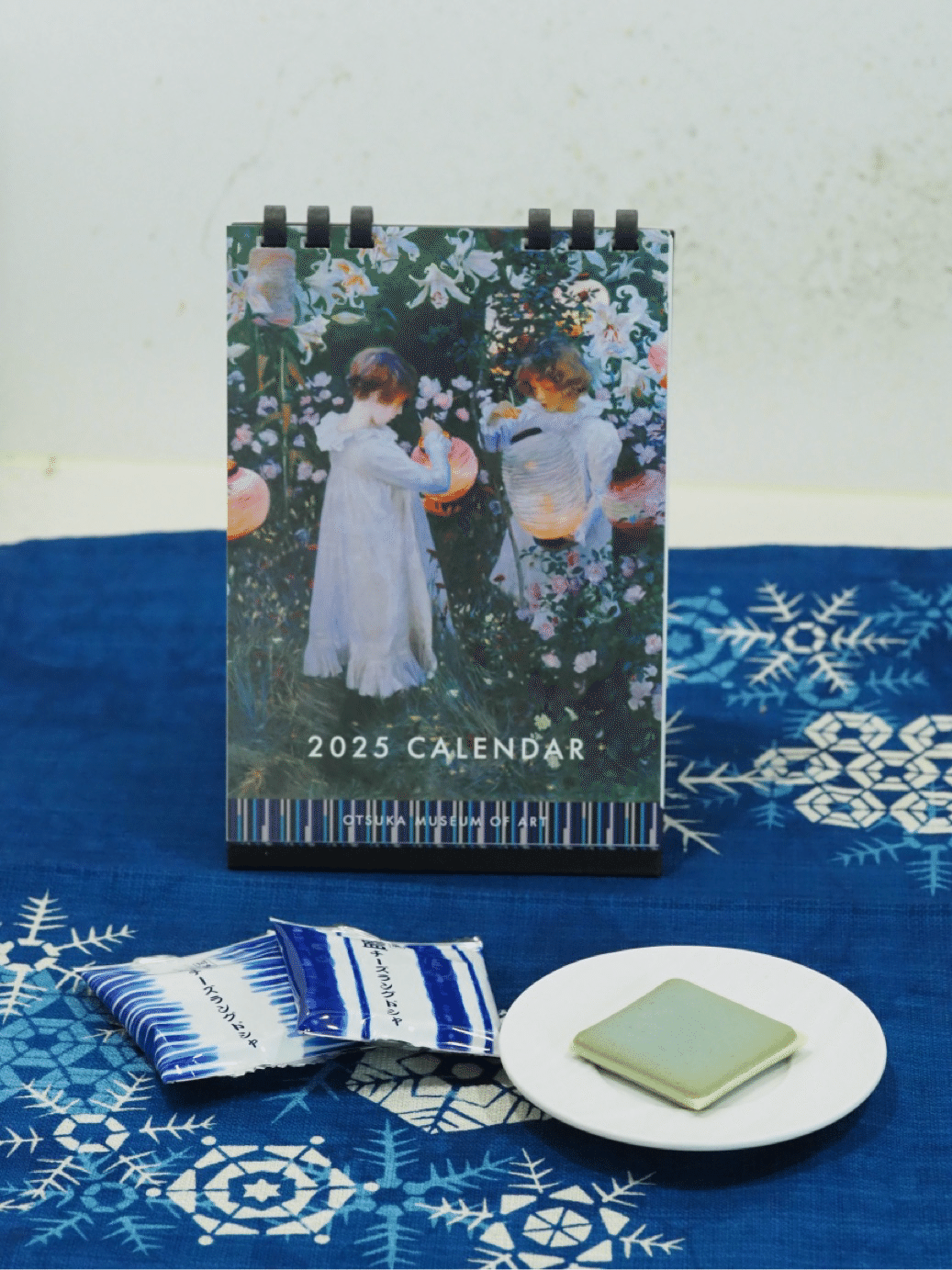

以下、お土産で買ったもの。久しぶりの旅行だったので、あちこちでシェアしたくて・・・行きしなのバスの中で、お土産の算段をしようとネットで調べたら、こういった旅行記的な記事がありがたかったので、ご参考までに(◍•ᴗ•◍)✧*。

ムンクの「叫び」どら焼きは、置いてなかったのでもう廃盤かしら・・・残念。

クールベ「画家のアトリエ」も載ってます♡

そのほか、絵はがき、マスキングテープやペンなどの雑貨もありました。ミニチュアの陶板絵画(4,000円くらい)が売られているので、お好きな方は記念によさそう。個人的には、「これは・・・!!」というものは見当たらず、とても残念でした・・・😢

オンデマンドで作製してくれるなら、アリ・シェフェール「パオロとフランチェスカ」がほしいのですが💕(所蔵されていないけれど)

▶ クリスマス・イルミネーション

個人的に、大塚国際美術館の推しシーズンは1年に2回あると考えています。ひとつは、モネ「大睡蓮」の周囲に咲く睡蓮の花が見頃を迎える6〜9月。もうひとつが、(少々控えめですが)今回訪問に到ったアドヴェントシーズンのライトアップです。

館内の数カ所で見られたイルミネーションを写してきたのでご紹介します。

ミケランジェロ「最後の審判」(部分)

こうなります↓↓

▶ 〈番外編〉ネロとパトラッシュ

最後に、ルーベンスつながりで、ウィーダ「フランダースの犬」から、締めくくりのシーンを一部お届けします。

舞台は、アントウェルペンにある聖母大聖堂です。村を追われ生きる望みをなくしたネロが向かった先が、一目見たいと憧れ続けたルーベンスの傑作を有する聖堂でした。幼なじみのアロワの家で庇護されていた老犬パトラッシュが、ネロを追って目と鼻を頼りに探し出します。聖堂内でようやく再会したふたりは、疲れ切り、凍えながら身を寄せ合って夜を明かそうとします。

ふと見ると、雪はもう降りやんでいました。空高く上りきった月は、雲の合間から顔をのぞかせていました。月の光は外に積もった雪の照り返しを受けて、まるで澄みきった夜明けの光のように、大聖堂の中を照らしたのです。

月の光は、大聖堂のアーチ型をした窓から差しこんで、2枚の絵を照らしだしました。ネロがずっと見たくてたまらなかった絵。 ルーベンスの描いた2枚の傑作、『十字架にかけられるキリスト』 と 『十字架から降ろされるキリスト』です。

ふらふらしながら大聖堂に入って来たとき、ネロは絵をおおっていた布を外していました。これまではずっと暗闇に包まれていたので見えなかったのですが、月の光に照らしだされたことで、一瞬だけ絵が見えたのです。

ネロは立ち上がり、2枚の絵に向かって両腕を伸ばしました。

青白い顔は、まるで天国にいるように、うっとりとした表情を浮かべています。そして瞳からは、激しい感動の涙が流れ落ちました。

「ぼくはとうとう見たんだ!」

ネロは大声で叫びました。

「ああ神さま、これでもう十分です!」

ネロはよろめきながらひざまずき、崇拝するルーベンスの絵を見上げていました。窓から差しこんだ月の光は、天国から照らされているように澄みきっていて、優しさにあふれています。

でも次の瞬間、大聖堂は再び暗闇に包まれました。月の光は突然消え、2枚の絵に描かれたイエス・キリストの顔も見えなくなりました。

ネロはもう一度、パトラッシュの体を引き寄せました。

「ぼくたちは、あの人の顔を一緒に見られるよ……向こうの世界で」

ネロはつぶやきました。

「それにぼくたちは、もう離れ離れにされたりしないからね」

田邊雅之 訳

大人になってからあらためて読み返すと、これほど涙がこぼれ落ちる物語はないかも・・・というほど、泣けてしまいます。本を開いた1ページ目から泣ける。

上記に引用した箇所なんて、ハンカチなしにはとても読めません。

ウィーダは、画家を夢見る少年の物語をもうひとつ書いています。ネロの分身とも言うべきその少年は、光の側を歩いていきます。ネロの歩んだ影の道とあわせて、いつかご紹介できたら・・・と願っています。

いいなと思ったら応援しよう!