死ぬことを忘れるな*ハンス・ホルバイン・ヤンガーの絵に見る象徴

ハンス・ホルバイン・ヤンガー(Hans Holbein (der Jüngere), 1497年/1498年 - 1543年)は、南ドイツのアウクスブルクに生まれ、イングランドで活動しました。

前回の記事では、宗教改革が若いホルバインにどのような影響を与えたかを書きましたが、今回の記事では絵に現れた象徴を見ていきます。

メメント・モリ(死ぬことを忘れるな)

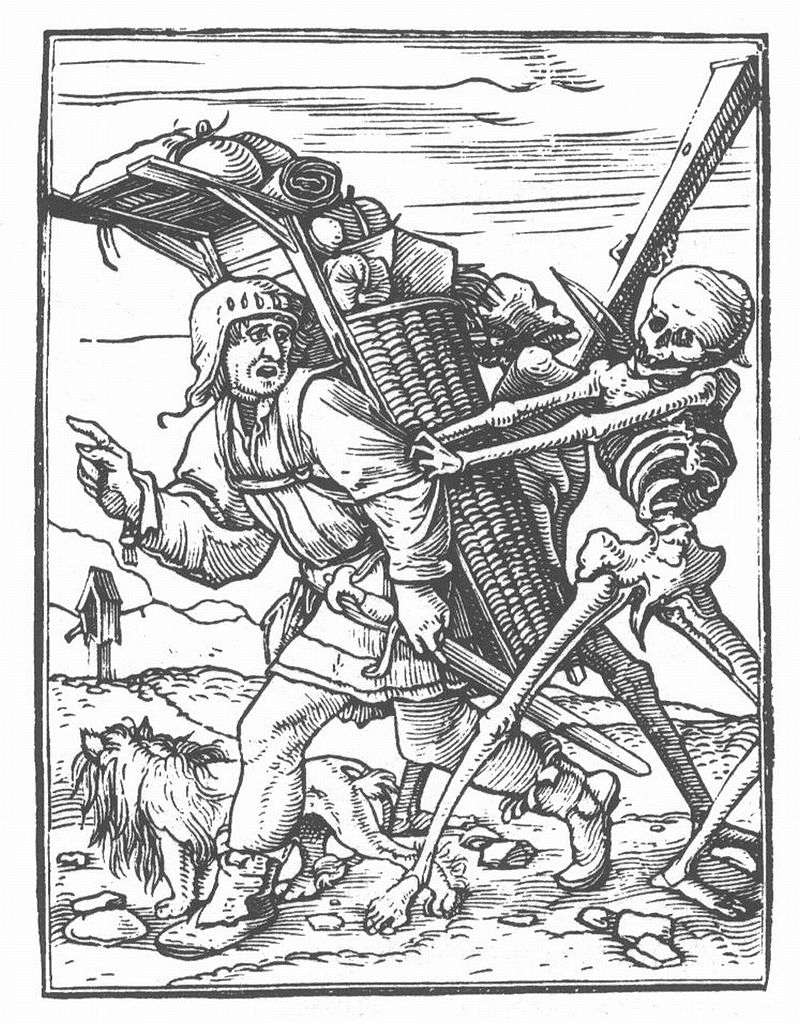

ハンス・ホルバインは、『死の舞踏』の木版画でも知られています。

死の舞踏(ダンセ・マカーブル)は、死の普遍性を描いた中世後期の寓話の芸術ジャンルで、複数の画家によって表現されています。

フランス語の「Danse Macabre」という語は、ラテン語の「Chorea Machabæorum」(文字通り「マカバイ人の踊り」)に由来している可能性がある。

聖書の第2正典である「マカバイ記第2巻」には、母親と7人の息子の悲惨な殉教が描かれており、中世ではよく知られた主題であった。

マカバイ殉教者たちが初期のフランス劇で記念されていたか、あるいは人々がこの本の殉教の鮮明な描写を死とその獲物との関わりと関連付けただけである可能性がある。

死の舞踏は死者または死を擬人化し、あらゆる階層の代表者(教皇、皇帝、国王、子供、労働者)がともに墓に向かって踊りながら行進します。

これは、人々に人生のはかなさと地上の栄光のむなしさを思い出させるための「死の記憶」(メメントモリ)として制作されました。

その起源は、1424年頃のパリに存在した「聖なる無垢の墓地」の納骨堂に書描かれた壁画だったそうです。

中世に「新しい終末論」の概念が生まれ、それが死の舞踏の発展に決定的な役割を果たしたと見られています。

時代的に、死がトラウマになった黒死病(ペスト)の流行が思い浮かびます。黒死病は、1346年から1353年にかけてヨーロッパで発生し、第一次の大流行が起こりました。

ヨーロッパの人口の 50%にあたる5千万人が亡くなったと言われており、死者数が多すぎたため、数百数千規模の集団埋葬地が見つかったそうです。

14世紀のペストはコンスタンティノープル経由でヨーロッパに入ってきたことがわかっていますが、ヨーロッパでの黒死病の発生はユダヤ人コミュニティのせいにされることが多かったとのこと。

1349年2月14日に発生したストラスブールの虐殺では、約2,000人のユダヤ人が生きたまま焼かれたと言われていますが、黒死病がこの地域に到達する前に起きており、原因は別にあったと見られます。

*****

ホルバインの『死の舞踏』は、1523-1526年にバーゼルで描かれたそうです。彼がロンドンに発つ前ですね。

熟練した版木職人ハンス・リュッツェルブルガーによって木版画が制作されました。

ホルバインの『死の舞踏』は、中世後期の寓話である死の舞踏を改革派の風刺として作り直したもので、伝統的キリスト教から改革派キリスト教への緩やかな移行の始まりが現れていると後世の評論家は述べています。

しかし前の記事で書いたようにホルバインは宗教的な態度を曖昧にしていたため、これらの絵はカトリック、プロテスタント両方がさまざまな序文や説教を添えて多用された可能性があるそうです。

「絵とその上の聖書の引用が主な魅力であった[…] カトリックとプロテスタントの両方とも、絵を通して人々の考えをキリスト教的な死への準備に向けさせたかった。」

ホルバインの連作には、さまざまな姿に変装した「死」の姿が、あらゆる階層の人の前に現れ、死からは、誰も逃れることはできないことを表現しています。

メメント・モリ(我々は皆必ず死ぬことを忘れてはならない)

『大使たち』(1533年作)

ホルバインが2度目のロンドン行きで、トマス・クロムウェルの後援を受け始めた頃に描いたのが『大使たち』(アンバサダー)です。

大きさは207×209センチ。左下に署名と日付が記されています(IOANNES HOLBEIN PINGEBAT 1533)。

日本語Wikipediaには、ヘンリー8世の命によって描かれたとなっていますが、(辻褄が合わないので)絵に描かれた男性のどちらかの依頼によるものだと思います。

社会的地位が高い二人の男性

絵のモデルが誰であるかは1900年まで不明だったそうです。

等身大に威風堂々と描かれた左側の人物は、フランスの外交官ジャン・ド・ダンテヴィル((Jean de Dinteville1504年 - 1555年)。

この絵画は、ジャン・ド・ダンテヴィルがロンドン駐在のフランス大使だったときに描かれています。

首からかけている鎖ネックレスは・・・

じゃなくて、

フランス国王フランソワ1世から授与された、サン・ミッシェル騎士団(1791年に廃止)の聖ミカエル勲章です。

ジャン・ド・ダンテヴィルの兄、フランソワ・ド・ダンテヴィル(1477年 - 1530年)は、オーセール司教となったフランスの貴族でした。

ダンヴィルの家は、ブルゴーニュの名家モン・ルヴェル伯爵家(18世紀に断絶)の子孫と言われています。

モン・ルヴェル伯爵家の紋章には、精霊騎士団の勲章が付いています。

右手に持っている短剣にはたっぷり過ぎるぐらいの房飾りが付いており、鞘には彼の年齢(29歳)が記されています。

「ÆT. 「SVÆ 29」は「ætatis suæ 29」の略語で、この絵の当時の彼の年齢が29歳であることを示している。

左脇には長剣を帯びているようです。

豪華な毛皮のコートの下のピンクの絹の上着が印象的ですね。

よく見えないですが、帽子には頭蓋骨のピンがついているそうです。

*****

右側の厳粛な面持ちの人物は、ジャン・ド・ダンテヴィルの友人でカトリック司教のジョルジュ・ド・セルヴ(1508年 - 1541年4月12日)。

この人もフランス貴族です。

ジョルジュ・ド・セルヴは、地味な色味のロングコートを着ていますが、品よくミンクの毛皮の裏地が付いています。黒い四角い帽子をかぶり、右手には手袋のようなものを握っています。

右腕が置かれた本の背表紙に「ÆTATIS SVÆ 25」という言葉が刻まれ、ジョルジュ・ド・セルヴが25歳であることを明らかにしています。

二人は、この日久しぶりに私的な再会をしたそうです。

ジョルジュ・ド・セルヴは、ヘンリー8世がローマカトリック教会と関係を絶とうとしていたのを思いとどまらせるために、教皇庁からイギリスへ派遣されているところでした。

*****

【時代背景】

この時代は、1494年から断続的に続いているイタリア戦争の真っ只中。

主にフランス・ヴァロワ家とスペイン・ハプスブルク家が中心の戦争で、はじめはイングランドは参加していませんでしたが、途中から加わりました。

1517年に教皇レオ10世(メディチ家)がサン・ピエトロ大聖堂建設資金の為にドイツでの贖宥状販売を認めたため、ルターは95ヶ条の論題で抗議し、ここから宗教改革が始まりました。

当時のイングランドは親スペインだったので(縁組もスペインを優先していた)、フランスに対抗していましたが、ヘンリー8世がスペイン王女のキャサリン・オブ・アラゴンと離婚することになり、スペインとの関係がぎくしゃくし始めているところでした。

ヘンリー8世と対立した教皇クレメンス7世(メディチ家)は親スペインで、教皇軍はフランスと戦っていました。

フランソワ1世は、ヘンリー8世とアン・ブーリンの再婚を認め、イングランドをフランス側に引き入れようとしたのかもしれませんが、それはうまく行きませんでした。

ちなみにアン・ブーリンは、フランスの宮廷でレディ教育を受けていましたが、フランスとイングランドの関係が悪くなったため帰国し、王妃キャサリン・オブ・アラゴンの侍女をしていたところをヘンリー8世に見初められました。

ヘンリー8世は宗教改革に着手しましたが、まだカトリック弾圧は始まってはいませんでした。

ただ、フランス大使だったジャン・ド・ダンテヴィルにとっては居心地が悪かったと思います。

*****

世界の劇場( Theatrum Mundi)

二人の男性は、政治的な権力(左)と宗教的権力(右)を対比させています。また、動(男性性)と静(女性性)の対比でもあるようです。

ある歴史家は、二人はいわゆるボーイズラブ(BL)だったのではないかと言っていました。

中世の男同士の親友は、ソドミーあるなしに関わらず、自然な愛情の発露としてボーイズラブであったと言われています。

*****

左右に聖人が立つ中世の宗教画に多く見られる構図で、二人の男性は絵を鑑賞する私たちを見ています。

棚の上は、様々なものが置かれていますが、七科のリベラルアーツのうちの クワドリビウム(算数、幾何学、音楽、天文学)に関連するオブジェクトで満たされています。

これらのオブジェクトは、大使たちが学んだリベラルアーツの知識を表していると思います。

クアドリビウムは、中世のリベラルアートの上級教育部門であり、算術(抽象的な数)、幾何学(空間の数)、音楽(時間の数)、天文学(空間と時間の数)で構成されていた。

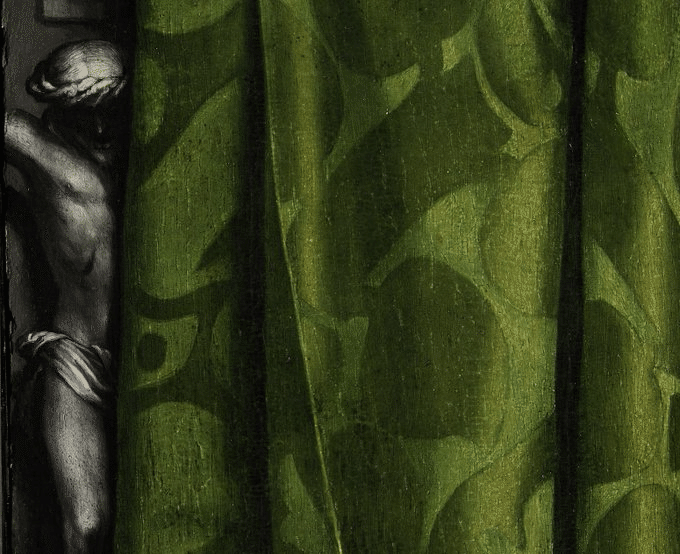

カーテンの意味

実は、これらのオブジェクトよりも先に私が気になったのは、背景の緑色の重厚なカーテンです。画家はなぜ背景をカーテンにしたのでしょう?

思い出したのは、タロットカードの絵柄でした。

11正義のカードは、裁判官の背後、二本の柱の後ろに緋色の布がかかっています。

2女教皇のカード同じように二本の柱(ヤキンとボアズ)の後ろにイチジクざくろ柄の布がかかっています。

この2枚のカードは、仕切りの向こう側には別の霊的世界があることを示しています。

『大使たち』の絵でもカーテンによって、手前(世俗)と隠された後ろに分けているのではないかと私は考えました。

作者はカーテンの手前に世俗の世界(現実世界)を描き、霊的世界はカーテンで覆い隠したのでしょう。

霊的世界が隠されているのは、そこにアクセスできるのは霊的な段階に到達した人、キリスト教的に言えば「狭き門より入った」信仰心篤き人ということだと思います。

*****

余談「世界劇場」(Theatrum Mundi)

シェイクスピアの劇『ハムレット』で語られる「この世は舞台、男も女もみな役者だ。」という言葉が代表する、現実世界を劇場と見る「世界劇場(Theatrum Mundi)」という中世の概念があります。

シェイクスピアはホルバインより後の世代ですので、シェイクスピア以前にその概念はありました。

この「世界劇場」という言葉を生み出したのは、12世紀のイギリスの哲学者でシャルトル司教のヨハネス・パルヴス(ジョン・オブ・ソールズベリ)と言われており、彼は「地球上の人間の生活は喜劇であり、そこでは誰もが自分が役割を果たしているということを忘れている」と記しています。

これは、哲学者プラトンが『国家』第7巻で用いた洞窟の比喩がベースになっています。

プラトンの洞窟の比喩は、洞窟に住む縛られた人々が見ているのは「実体」の「影」であるが、それを実体だと思い込んでいる。

「実体」を運んで行く人々の声が洞窟の奥に反響して、この思い込みは確信に変わる。同じように、われわれが現実に見ているものは、イデアの「影」に過ぎないとプラトンは考える。

私たちが現実と思っていることは、洞窟に囚われた人が見ていた壁に映った影と同じなのです。

地位と名声を得た二人の若い男性も、政治と宗教の時代の大渦の中で壁に映る幻影を見ていたのでしょう。

私たちは洞窟の中にいて、壁に映る影を現実と信じている。しかし真の知識を求める者は、洞窟を出て外の世界を知ることができる。そこで、真実や理念を直接見て理解し、理性や啓蒙を得る。それによって自分の視野を広げ、より深い意味を把握することができる。 pic.twitter.com/qsdXeuz154

— あいひん (@BABYLONBU5TER) November 2, 2023

ここで「自由意志はあるか」という話(ルターの『奴隷意志論』)に展開していきますが、難しい話なので割愛します(苦笑)

3つのゾーン

『大使たち』の絵は、縦に3分割、中央の列は水平に3分割されます。

二人は「絵の中のフレーム」となり、中央の列を引き立たせています。

大宇宙を表す床

カーテンの次に気になったのは(一番手前の変形した物体は除いて)床の模様でした。この床はウェストミンスター寺院の床にそっくりです。

下の2枚は、ウェストミンスター寺院の床の写真です。

ウェストミンスター寺院の床のデザインは、古典哲学、幾何学にリンクしており、世界の創造から19,863年後の世界の終わりを予測しているのだそうです。

その床に立つ2人は「小宇宙」を表しているのでしょう。

ちょうどその頃、ヘンリー8世は自分自身をイングランド国教会の最高責任者に任命し、カトリックの800以上の修道院を解散させ、財産を没収し、教会を破壊していました。

宗教施設禁止法 1535

修道院解散で、イングランドの土地の5分の1が王室に移動したと言われています。このとき解散させられた多くの教会の廃墟がまだ現存しています。

ヘンリー8世によって解散された修道院のリスト

カトリックのベネディクト会だったウェストミンスター寺院も解散させられ、エドワード懺悔王の棺の黄金の部分も没収されたそうです。

ウェストミンスター寺院が破壊されなかったのは、そこが代々のイングランド王の戴冠式が行われた教会であり、代々の王の墓所だったからでしょう。

1560年、エリザベス1世がウエストミンスター寺院を"royal peculiar"(王室の独特な教会)、つまり教区の司教ではなく主権者に直接責任を負うイングランド国教会の教会として再設立し、現在に至ります。

絵画に描かれる「絨毯」の秘密

ルネサンス盛期から17世紀初めまでの宗教画を含む絵画には、東洋的な模様が好んで描かれました。

『大使たち』では上の棚に赤いオリエンタルな模様の布が敷かれています。

ホルバインのほかの絵画にもオリエンタル柄の絨毯が描かれています。

絨毯は重要な人物に注意を向けたり、重要な出来事が起こっている場所を強調する役割を果たしたそうです。

希少だった東洋の絨毯が豪華な印象や富や高い地位を象徴しただけでなく、キリスト教の聖地・中東で作られたということに西洋人の憧れがあったのでしょうね。

Wikipediaによると、17世紀後半から18世紀にかけて絨毯を描くことへの関心が薄れ、それと並行して絵画では細部への注意が払われなくなったというのが興味深いです。

棚に置かれた象徴

天界ゾーン

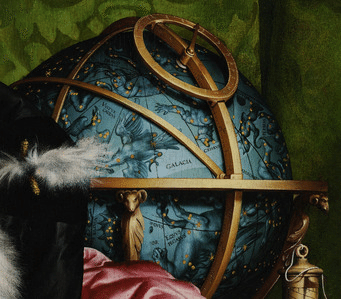

一番上の棚は、オリエンタルな敷物の上に天球儀や携帯用の日時計など天文科学に関するアイテムが置かれています。

ホルバインは、1532年の「商人ゲオルク・ギッツェの肖像」でも赤い布を使っていました。

絨毯と同じように、その人物やアイテムを強調しているのでしょう。

***

天球儀は、緯度は42度から43度の間を示し、ローマを指していると思われます。

はくちょう座(シグナス)が目立つ場所にあります。はくちょう座は、その形から「北十字星」とも呼ばれます。

17世紀には、十文字形を成すはくちょう座の輝星の並びをキリスト教の十字架に見立てようとする動きもあったとのこと。

はくちょう座は10世紀頃は、「めんどり」を意味する al-Dajāja と呼ばれ、ルネサンス期以降に「白鳥」へ変化したそうです。

近くに書かれている「GALACIA」(ラテン語)を調べてみましたが、わかりませんでした。

円筒形の日時計は、羊飼いの文字盤とも呼ばれ、1533年4月11日、聖金曜日を示しているそうです。

イエスの磔刑死から1,500年後ということですね。

羊飼いの文字盤は1世紀から使用されており、時間曲線(季節や緯度によって変化する)が現れる高さ約 10 センチメートルの円筒と、文字盤の輸送中はその中に収納される金属製の刃からなる携帯用日時計です。

多面体の日時計は、午前10時30分 を示しているそうです。

なぜ、その時間なのか・・・絵が完成した時間という説もあります。

そこで時が止まった、という意味もあるのかな。

1533年4月11日に絵が完成したとすると、すごいタイミングです。

ヘンリー8世は、キャサリン・オブ・アラゴンと離婚する前に、すでに愛人アン・ブーリンと秘密結婚をしており、そのことを公表したのが翌日1533年4月12日でした。

ほかにもうひとつの日時計、2つの象限儀(円の4分の1の扇形をした目盛りのついた定規に照準類がついた道具)とトルクタム(地平座標、赤道座標、黄道座標という3種類の座標系の測定値の相互変換に用いられた)があります。

ホルバインは、ニコラウス・クラッツァーの肖像画を描いた時に、これらの専門的な道具を知ったと考えられます。

地上ゾーン

上の棚が天空なら、下の棚は地上です。

前回の記事で書いた類型論を思い出してみると、上と下の対比になっているのがわかります。

上の天球儀に対する地球儀

横倒して置かれた地球儀は、ジャン・ド・ダンテヴィルの領地であるフランスのポリシーの場所を見せています。

地球儀の手前にあるのは数学の本と定規。

クワドリビウムの算数と幾何学の 2つを象徴しているようです。

奥のほうにも金物のコンパスのようなものが描かれています。

この本は、ペトルス・アピアヌスというドイツの人文主義者で、数学、天文学者が書いた商人のための算術書で、わざわざ開かれているのは「割り算」のページだそうです。

「割る」「分かれる」というところを強調しようとしたのかも。

右側にはクワドリビウムの音楽に関連したリュート、楽譜、フルートケースがあります。

弦の切れたリュート(フランス語: luthe)はルターの駄洒落?)と、飛び出したフルートは不協和音を意味し、マルティン・ルターによって始まったカトリックとプロテスタントの間の宗教的論争を指しているのかもしれません。

開かれた楽譜は、ルターの賛美歌集だそうです。

ルターもリベラルアーツをみっちりやっていました。

彼は、ドイツ人のキリスト教徒が歌いやすいようにドイツ語に訳し、またオリジナルの讃美歌も数十曲、作曲していたそうです。

マルティン・ルターはなぜ讃美歌を作ったのかールターの思想と音楽 | 文化の創りかた

『神はわがやぐら』(ドイツ語: Ein feste Burg ist unser Gott)は、マルティン・ルターの最もよく知られた讃美歌である。

ルターは1527年から1529年の間に歌詞を書き、旋律を作曲した。この讃美歌は、英語をはじめとして多くの言語に訳された。聖書箇所は詩篇46篇である。

隠れた神(デウス・アブコンディトゥス)

絵の左上にカーテンに半分隠された十字架が描かれています。

カーテンに覆われた霊的世界と世俗の世界(Theatrum Mundi)の境界線に十字架があります。

これはDeus absconditus (「隠れた神」を意味するラテン語)を暗示しています。

Deus absconditusは神学用語で、旧約聖書のイザヤ書45章15節に記されている、「まことにあなたは御自分を隠される神。イスラエルの神よ、あなたは救いを与えられる」に因っています。

超意訳ですが、最終的にイザヤは「神は人間の不従順に怒っているが、それでも神は「愛」の顔を隠しておられ、やがてその本質である愛を現わされる」と言っています。

対極にある「現された神」(Deus revelatus)とは、新約聖書の「ローマ人の手紙」1章20節でパウロが書いた「世界が造られたときから、目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物にあらわれており、これを通して神を知ることができます。従って、彼らには弁解の余地がありません」に因ります。

これは一般啓示と呼ばれています。

「ローマ人の手紙」1章18節では、一般啓示は罪人に対する神の怒りを明らかにすると言っています。

また一般啓示は、「自然界を通して現れている」と言っています。

一般啓示と特別啓示とは何ですか?

一般啓示の定義は、「すべての人に、またいつの時にも、あらゆるところにおいても示される一般的な啓示で、神が存在すること、そして神が知性を持ち、超越的なお方であることを証明するもの」といっていいでしょう。

特別啓示とは、神が奇跡的な方法でご自分を示されることです。

神がご自分を現すことに関して、最も重要なのは、特別啓示でもあるみことば、聖書です。特別啓示のうちでも究極的なものは、イエスキリストです。神が人となられたのです。イエスキリストこそ、究極的な神からの“特別啓示”なのです。

アナモルフォシスの頭蓋骨

水平ゾーンの一番下は、死のゾーン。

一番手前にある奇妙な物体は、大きく歪められた頭蓋骨です。

アナモルフォーシスという技法で、だまし絵で使われることが多いようです。

主に二種類の投影法があり、ひとつは対象を斜めの角度から見たとき正常な形が見えるようになるもの、もうひとつは円筒状の鏡のようなものに映したとき正常に表示されるものです。

頭蓋骨のメタファー

十字架と頭蓋骨は、キリストの磔刑の絵にも描かれていました。

イエスの処刑が行われたゴルゴタは、アラム語で頭蓋骨を意味します。

中央のイエスの十字架の根元にある骸骨は、アダムの骸骨と言われています。アダムの墓の上に十字架が立てられたという、3世紀に広まった伝説に基づいて描かれています。

キリスト教では、頭蓋骨は復活の象徴です。

西洋美術では「ヴァニタス」という静物画のジャンルがあります。

ヴァニタス(ラテン語で「空虚」)とは「人生の虚しさ」のメタファーで、どんなに栄華を極めても、人間はいつか必ず死んでしまうのだという、「メメント・モリ」と並ぶ概念です。

「肉体の死は虚しいが、魂には救済である」と私は思います。

この世で得たものは何一つ持ち出すことはできないけれど、それによって何も持たない新しい人間として再び生まれます。

そうやって人間は長い歴史を紡いできました。

死ぬことを忘れるな、しかし、死ぬことを恐れるな、とも言えるのではないでしょうか。

*****

ところで、ホルバインの頭蓋骨はどうやったら見えるのでしょうか?

この絵は1563年までジャン・ド・ダンテヴィルの所有するポリシーの城に飾られていました。(現在はロンドンのナショナルギャラリーに収蔵)

画面の右方もしくは左方から鋭角的に見ると、頭蓋骨であることがわかるそうです。

正面からは見えず、取り過ぎてから振り返れば見える。

つまり、常には死を意識していないが、「死は隠れている。死を忘れるな」というメッセージ(メメント・モリ)なのでしょうね。

2025年「巳年」は蛇のように鳩のように

2回にわたってハンス・ホルバイン(ヤンガー)という素晴らしい画家について書かせていただきました。

私はキリスト教徒ではないので神学の知識もまったくないため、うまく説明できていない部分もあると思いますがお許しください。

ホルバインはルターと直接の関わりがあったかどうかわかりませんでしたが、若い頃にエラスムスと出会い、トマス・モアのもとで人文学者のグループと交流したことが、ホルバインの宗教観(公にはしなかったが)に大きな影響を与えたのは確かだと思います。

下の絵は、フローベンという印刷会社のためにホルバインが描いたものです。新約聖書『マタイによる福音書』の10章16節の聖句がモチーフになっています。

蛇は狡猾な悪魔ではなく、キリスト教徒にとっては癒しと罪を肩代わりしたキリストの象徴(予型)でもある。脱皮することから復活の象徴でもある。

蛇は不死や治癒、罪からの癒しの象徴であり、失楽園の蛇のような原罪の象徴だけとは限らないのである。

西洋の人は知らないと思うけれど、2025年は「巳年」(蛇)ですね。

「蛇のように賢く、鳩のように素直に」生きたいものです。

*****

私がこだわって調べている時代だったので、ついつい長くなってしまいましたが、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。

それではまた。