【短編小説】ネジバナ

遠く、崖下に打ち寄せる波音だけが静かに響いている。

車を道端に置いて、道なき道を歩くこと十数分、県の環境再生課の新垣と金城は、北緯26度04分の亜熱帯の空から容赦なく照り付ける日差しの下、巨大な木の陰で一息つきながら、その樹上を眺めた。

「このガジュマルは樹齢100年をゆうに超えてますね。」

「今までの調査では記録されてないな。

調査漏れか、記録ミスか。」

「この辺りは一昨年の冬に調査しましたが、これだけの大木なら見逃すはずはないんですがね。」

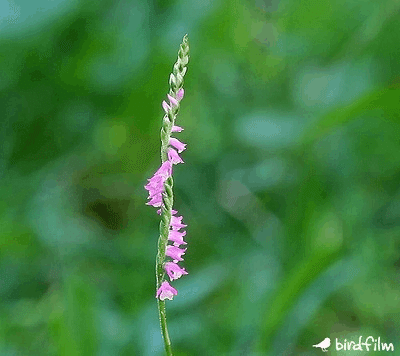

樹を見上げる金城の横で、新垣はガジュマルの根元にひっそりと咲くピンクの花を見つけた。頭上の枝から伸びた気根に包まれるように一本の細い茎が伸び、ピンク色の小さな花が並ぶように捻じれて咲いている。

「これは、ナンゴクネジバナじゃないな。」

「え?そうですか?・・・

あ、全体に細かい毛が生えてますね、

じゃあ、移入種のネジバナですかね。」

「どうやらそうらしい。

本土から誰かが持ち込んだのか・・・。

うん?ネジバナの周りに何かないか?」

金城はネジバナの咲く地面の周囲を木の枝で探ってみた。すると、ネジバナの根元を中心に半径数十センチほどの距離で、何か錆びた金属板のようなものが丸く囲んでいるのがわかった。

「これは、・・・ヘルメット?・・・米軍のですかね。」

「いや、この曲線の形は旧日本軍の九八式鉄帽だろうな。」

「じゃあ、まさか、戦時中の・・・。」

「・・・そうかもしれん・・・」

「じゃあこのネジバナも、75年前に本土から兵隊が持ち込んだんでしょうか?」

「ネジバナは一応多年草だからな、毎年この時期になるとここに咲いているのかもしれん。」

そんな会話を交わす二人、ガジュマルの樹上で、髪の赤い子どもが、そっと見下ろしていた。

1945年6月、太平洋戦争末期の沖縄防衛戦は、連合軍の圧倒的な火力と物量作戦で、日本軍とその軍属、住民までをも本島南部に追い込んでいた。もはや日本軍は為すすべもなく、洞窟に身を潜め、多くの民間人を巻き込んで、自決、玉砕の道を選んだ。

6月23日、第32軍牛島満司令官の自決により、日本軍の組織的な抵抗は終わった。

連合軍の猛烈な砲撃で足と片腕を痛めていた水谷彰上等兵は、本隊とはぐれ、沖縄本島最南端の荒崎岬周辺に一本の巨大なガジュマルの樹を見つけて、その気根の間に身を潜めていた。

その時水谷上等兵は、足元に故郷の岐阜の地でよく見かけたネジバナそっくりの花が咲いているのを見つけた。

「沖縄にもネジバナがあるのか・・・。」

「違うよ、これはネジバナじゃないよ、

ヤマトにはないナンゴクネジバナだよ。」

いつの間にそこに来たのか、目の前に髪の赤い6歳ほどの男の子が立っていた。

「オジサンはネジバナが好きなの?」

「ああ、大好きな花なんだよ。一つ一つの花は小さいけど、

蘭の仲間だからとても美しいんだ。」

「ふーん。」

「今頃はオジサンのふるさとの田んぼの畔や河原の土手で、

綺麗に咲いているだろうなあ。」

その時、米軍の砲撃が始まり、戦車が近づいてくる音がし始めた。

「ここにいたら危ない。オジサンの鉄兜をあげるから、

これを被ってどこか洞穴にかくれるんだよ!」

そう言うと水谷は自分の被っていた鉄帽を男の子に渡した。そしてケガをした足を引きずりながら岬の方へ這って行き、20mはある断崖から海に身を投げた。

それをガジュマルの木の上から見届けた赤い髪の男の子は、貰った鉄帽をガジュマルの根元に埋めた。

敗残兵掃討作戦をする連合軍の砲弾は、その男の子と共に容赦なくガジュマルの樹を吹き飛ばした。

あれからちょうど今年で75年。

毎年6月23日になると、突如としてこの地にガジュマルの樹が現れ、その根元にネジバナが咲くという。

作:増田達彦(水澄げんごろう)

初出:2020年6月名古屋市水辺研究会会報

※この作品はフィクションであり、写真を含めてこの作品の著作権は、作者と、作者の所属する「中日本制作所」birdfilm(商標登録)にあります。

いいなと思ったら応援しよう!