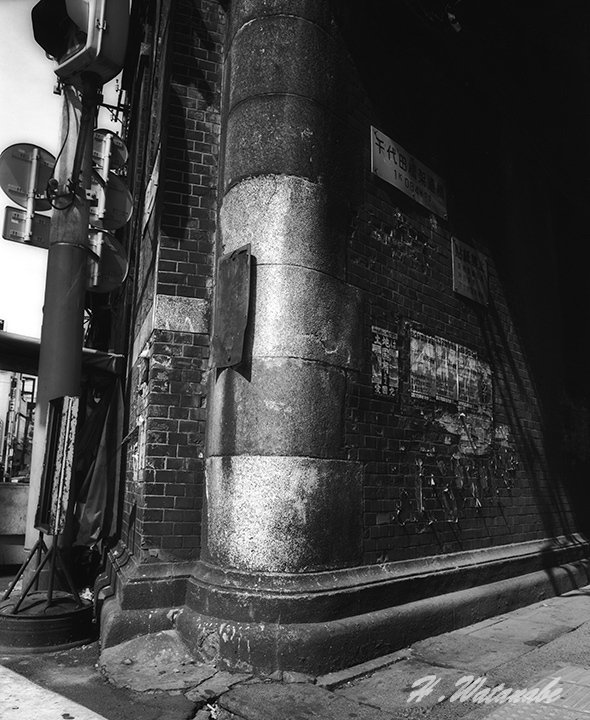

プラウベルマキナW67と昭和末期の神田駅ガード下

プラウベルマキナ67は1980年代に発売された中判カメラだが今も人気があり多くの人が使っている。自分も1990年前後に友人から借りて2年ほど使っていた。レンズの部分が折り畳まれてボディに収納されることからカメラバックに入れても収納スペースを少なくて済んだし軽量と中判カメラとは思えない大きさだった。人気の高いマキナ67は80mmのレンズを付けていたが自分が使っていたのは55mmのレンズが付いたW67だった。

当時35mmカメラは28mmのレンズをメインに使っていたので広角レンズの付いたW67も同じように使っていた。35ミリに対して被写界深度が浅い中判カメラとはいえISO400のフィルムを入れれば手持ちでも撮影できたがフィルムのサイズが大きいことから質感を重視しフィルムは感度の低いISO50~

100を使った。当然だがシャッター速度が遅くなることから三脚に固定して撮ることがほとんどだ。

被写体は風景が主で絞りはf16〜22。シャッター速度は明るい所でも低速になり暗い所では1秒以下も当たり前だった。

このカメラを使ったことや仕事でも時々使っていたことから中判カメラを欲しいと思うようになり数年後に買うことになったが購入したのは4X5のウイスタ45 というフィールドカメラだった。マキナW67は軽くて使いやすかったがレンズが交換できない。広角レンズで建築物を撮るのに歪みが出るのが気になるなどアオリ操作が出来る万能なカメラという選択になった。あとは今もそうだが画面の真ん中でしかピントを合わせられないレンジファインダーのカメラだったのもマイナスのひとつだ。大半の写真は画面の真ん中以外のところでピントを合わせることが多く三脚に固定したカメラをピントを合わせるのに動かさないといけないのもストレスになった。

2年ほどの間に多くの写真を撮ったがモノクロで撮影したものの多くはプリントもされずのままだったが最近ようやくデジタル化することに。

デジタル化はエプソンのフラットベーススキャナーであるGT-X970。最近はデジタルカメラで撮影するのが流行っているがネガを見てセレクトするにはどんな絵か分かり難いものがある。またデジタルカメラ同様ハイライト部の再現域はあまり広くないのでスキャンする時に調整しないときちんと再現できないということで昔からこの方法だ。

モノクロフィルムはスキャンする時にホコリを除去する「DIGITAL ICE 」の機能が使えないことから細かいゴミが画面内に付くことが多い。何年か前に電子書籍で中判フィルムで撮った画像で構成した時にゴミを消すのにかなり手間がかかったことからモノクロの中判フィルムのスキャンは見合わせていたが今回ようやく再開となりマキナW67で撮ったものが日の目を見ることに。

神田は学生時代に写真店でアルバイトをしたことがあった。フィルムの現像機を持っていたことから周辺の会社からの同時プリント(もう死語か?)の注文が多かったうえに一部の会社には仕上がったものを届けに行っていた。その中のひとつが神田駅の高架下の中にあった。当時は駅の両側の店舗の間にも店舗や事務所があった。狭い路地のような道を入ると空気が少し澱んだ薄暗い独特の空間だった。先日久しぶりに神田の駅前を歩いてみるとガード下の店はきれいになったし路地への入り口は閉じられていてそこに路地があった形跡は感じられなかった。