アメリカのゲームのキャラ、『デカい』よね。

ゲームセンターCXという人気番組がある。詳細は今さら説明するまでもないと思うので割愛する。

その番組の中で取り扱われるゲームは、知っている作品もあれば、そうでない作品もある。中にはタイトルどころか、ゲームを作った会社の名前までわからない時もある。ニチブツとか、サン電子とか、そこらへんだ。ジャレコがギリわかる程度。時代だなあ、と思う。

そして番組を見ていた時、知らないゲームが紹介された。

その瞬間、ふと、無意識のうちに、感じたのだ。

これは日本のゲーム会社の作品だろう、と。

そしてなぜ無意識のうちにそう感じたのかも、すぐ理解できた。

キャラのサイズが小さかったからだ。

どういうことか。

歴史は積み重ねられる、ゲームであっても。

ゲームも歴史の積み重ねだ。

なにかお手本になる名作がどこかで誕生し、それを手本にする形で、さまざまな名作が生み出されてきた。ウィザードリィとウルティマに影響を受けて、エニックスがRPGの代表作『ドラゴンクエスト』を開発したことは有名だ。

以降、RPGは長い間、これを下敷きに作られることになる。

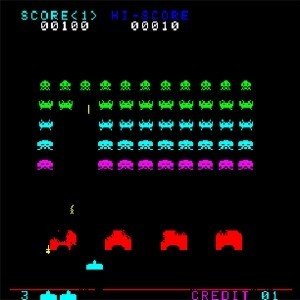

シューティングゲームの元祖といえば、タイトーの『スペースインベーダー』だろう。これはシューティングゲームの元祖であると同時に、ビデオゲーム産業が商売たりうると世間に知らしめた歴史的な一作だ。

そしてシューティングゲームは以降これを下敷きに作られ、現在もその形状に大きな変化はない。

ベルトスクロールアクションの元祖といえば、これは意見が分かれるかもしれないが、テクノスジャパンの『熱血硬派くにおくん』と、カプコンの『ファイナルファイト』の二派に分かれるだろう。ダブルドラゴン派の人がいたら、ごめんなさい。

けれどもくにおくんから3年も後に発売されたファイナルファイトこそ、ベルトスクロールアクションを世に知らしめた元祖だ、と言う人がいるのも事実だ。

なぜか。

後年に歴史としてのフォーマットを担ったのは、ファイナルファイトだからだ。

どんなフォーマットか。

それが、『サイズ感』だ。

日本的サイズ感

日本のRPGは、ドラゴンクエストから始まる。これを発売の時間軸だけで覆すのは、なかなか至難の業だと思う。それは後年の作品をすべてなぎ倒す必要もあるからだ。

そのサイズ感は、一つの伝統になった。

なんのサイズ感か。

キャラクターだ。

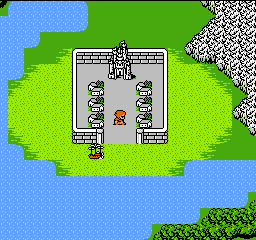

これがドラゴンクエスト。

次がファイナルファンタジー。

そして桃太郎伝説。

おわかりいただけただろうか。

画面に対するキャラクターの大きさは、それから長い間、ドラゴンクエストの形をお手本に、ゲームは作られることになる。

画面はもっと大きいにもかかわらず、キャラクターはかなり小さいのだ。もっと大きく見せることが出来るにも関わらず、その存在は画面という世界に対して、かなり小さく感じられる。

というのも、これもまた、ビデオゲームそのものの元祖である、スペースインベーダーから来ているものと思われる。

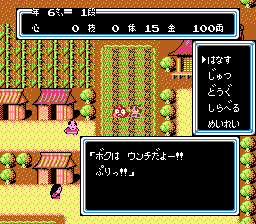

スペースインベーダーもまた、画面に対して自機はあまりにも小さい。全体から見れば、その存在感はごく僅かだ。

しかしてこれは、『圧倒的な物量の世界の中にいる』ということの表現だろう。ファミコンにおけるスプライトの制限など、技術的な壁のほうが、自機や敵が小さいことに対する、よりもっともらしい理由だろう。

けれども自機を大きくすると、相対的に世界が小さくなることは明白だ。ドラゴンクエストも、自機の大きさを倍にすると、世界の大きさは半分になる。冒険にかかる時間も半分になるし、りゅうおうがくれる世界は四分の一にまで減少してしまう。

日本のRPGはこうして長い間、ドラゴンクエスト7にいたるまで、そのサイズ感は続いた。大きくなってもクロノ・トリガーのサイズ感にとどまり、やはり画面に対してその大きさは控えめだ。

ファイナルファンタジー7では大きな換骨奪胎が試みられ、フィールドでは世界の大きさを表現するべく自機が小さくなり、街の中では俺が肩で風を切って歩くと言わんばかりに大きくなりもする。

そこからキャラが画面の中で立ち上がり、よりリアルな方向性へと進んでいくことになる。そこにはもう古式ゆかしいサイズ感はない。新しい試みによって、ゲームが次のステップへ進んだなによりの証拠だろう。

またシューティングゲームも、スペースインベーダーから始まり、そのサイズ感は変わらない。

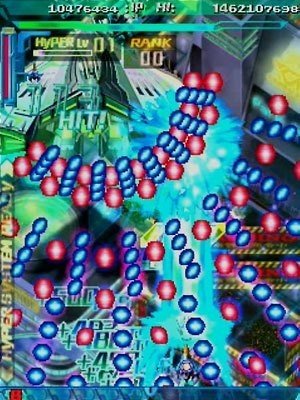

彩京の『ストライカーズ1945』から、

CAVEの『怒首領蜂最大往生』に至るまで、

画面に対する自機の大きさに、ほとんど変化がない。横スクロールシューティングの金字塔、アイレムの『R-TYPE』やコナミの『グラディウス』にしてもそうだ。圧倒的な物量と対決する演出をほどこすには、自機を小さくして世界を大きくするほかない。

この小ささは、いわゆるひとつの日本的なサイズ価値観だろう。

古い昔に世界で商売に成功したダウンサイジングに特化した(もっとも安価であったことがなによりだろうが)日本ならではの価値観、美的センスとも言える。

アメリカ的サイズ感

ゲーム市場は世界にたくさんある。アメリカはその一大拠点だ。紆余曲折を経て、そのアメリカ市場からひねり出されたものが、先述したファイナルファイトだ。

少し補足をしよう。

カプコンから発売された、今やeスポーツの看板タイトルにもなった対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』の続編を作ってくれ、という要望がカプコンUSAから提案される。カプコンはそれを受けて、日本でヒットしていたテクノスジャパンの『ダブルドラゴン』を軸に、なぜかベルトスクロールアクションとしてストリートファイター2の草案を完成させた。

ところが、むしろ当然、カプコンUSAはこれを激しく否定した。求めていたものは対戦格闘ゲームであり、ベルトスクロールアクションではなかったからだ。

そして紆余曲折あり、今なお古典の一作として楽しまれる本物のストリートファイター2が誕生し、それとは別に、草案であった作品がファイナルファイトとしてお披露目されることとなり、これもまたベルトスクロールアクションの代表作として語られることになる。

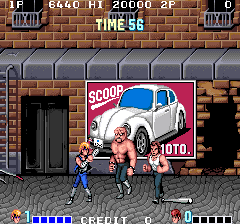

まず日本生まれのダブルドラゴンを見てみよう。

真ん中左にいるキャラが、いわゆる自機だ。画面全体からすると、それほど大きくはない。ダブルドラゴンより先に発売された熱血硬派くにおくんも、これに近いサイズ感となる。

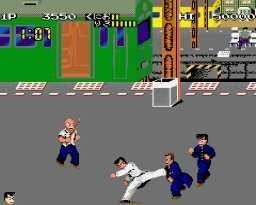

真ん中下に入るのが自機キャラだ。駅がかなり広く見える。

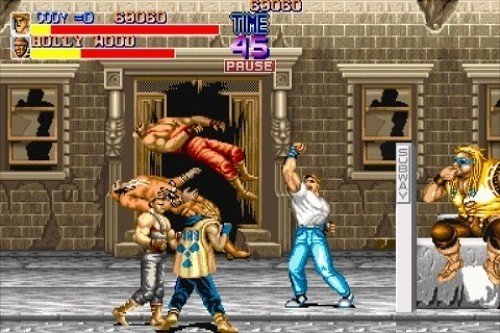

一方で、日本製ではあるものの、アメリカ市場に向けて開発されたファイナルファイトは、かなり趣が異なる。

自機がデカァい!! 説明不要!!

ジーパンにTシャツでアッパーをキメているのが自機にあたる。

画面に対して、かなり大きい事がひと目でわかる。どれもアーケードゲームとして開発されているが、その大きさは5年も経たずに大きな変化を遂げている。

これはひとえに、アメリカに向けたサイジングであることの一つの証拠だろう。

ファイナルファイトの自機キャラが画面に対して1/3程度の大きさに対して、くにおくんやダブルドラゴンはもうふた回りほど小さいことがわかる。画面構成と表現の問題かもしれないが、大きくすることは当然可能だったはずだ。そして開発のテクノスジャパンは、小さくてもヨシとした。

そしてこれが、ベルトスクロールアクションの元祖がファイナルファイトと言える証拠でもある。

セガの『エイリアンストーム』は、キャラの大きさが動ける部分の半分ほどになっている。

SNKの『バーニングファイト』もまた、画面の半分ちょい下くらいの大きさでキャラクターが画面を動き回る。(適切な引用です。著作権を侵害するなにではありません。NOマネーで健全にやっております)

カプコンの発売した『ダンジョンズ&ドラゴンズ SOM』

カプコンの『天地を喰らう2』

テクノスジャパン『シャドウフォース』

など、アメリカナイズされたサイズ感は、その後のベルトスクロールアクションに多く引き継がれることとなる。

どちらが良いという話ではない。

ファイナルファイトはどちらかと言えば、敵を倒すことに主題が置かれ、その可動範囲は足元のコンクリートの色を見ればかなり狭いことがわかる。

一方でくにおくんやダブルドラゴンは、かなり動ける範囲が広い。ワーワー言いながらレバーをガチャガチャしてキャラクターを動かすには、こちらのほうが適している。

動かせるという、ゲームの中にある遊びの部分を削り落としたものがファイナルファイトで、ゲームの中にに遊びをもたせた作りを内包させたものが、くにおくんだ。その美的センスの差は、国や文化の差と言えよう。

また、アメリカから「ぜひ続編のスト2作ってくれ」という芳しい評価があった理由も、初代のサイズ感がそうさせたのではないかと思われる。

初代の対戦画面におけるキャラクターの比率は、半分弱ほどある。日本生まれのゲームらしからぬ大きさだ。これがアメリカのゲームファンの心に刺さったのだろう。

このサイズ感は2にも引き継がれ、

最新作の5にもなると、およそ半分という大きさにまでなる。

これが一つの、世界基準の大きさなのかもしれない。

キャラの大きさで生まれがわかる

横スクロールアクションも、下敷きになるのはマリオブラザーズだ。

これもまた、画面に対してキャラは小さい。そしてこの小ささがお手本となり、アクションゲームの自機のサイズはこれからそれほど大きくならなかった。

例外はいくつかある。

その例外の中でも、特に巨大なタイトルがある。

レア社の誇る名作『スーパードンキーコング』だ。

そもそもドンキーコングはデカい。タルを転がして、ハナのデカいヒゲをぶっ飛ばそうとしていた時からデカかった。それをマリオサイズに小さくするのは、解釈違いかもしれない。

だがこのレア社。イギリスの会社だ。

大きさの美的センスは、海外仕様なのだ。

ドンキーは画面に対して1/4ほどはある。マリオとは比較にならない。

同社の開発によってニンテンドウ64で発売された『ブラストドーザー』や『スターツインズ』『バンジョーとカズーイの大冒険』なども、やはり自機キャラの画面に対する比率はやや大きい。

自機キャラの大きさが、画面にどれくらいの比率で存在しているか。

この差を、ひと目でふと、理解できたのだ。

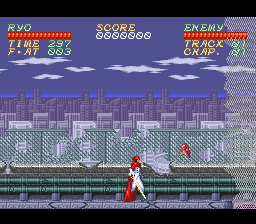

「課長がまた知らんゲームやってはるわ……サイコドリーム…? 聞いたことないけど、これは日本のゲームやろうね」

という直感は、正しかった。

日本テレネットの作ったゲームだった。

日本のゲームらしく、縦に対して、自機のサイズ比率は大きくない。

ここに、ふと、思うところがあったのだ。

このサイズ感に日本のゲームの積み重ねてきた歴史が、ギュッと、小さく詰まっているようですらある。

なぜそういう違いが生まれたのかは定かでないが、「いやいや、キャラは大きく見えたほうが良いでしょう」という気持ちも、当然わかる。また他方、日本初のゲームが海外で高く評価される点も、逆説的にそこが理由かもしれない。

彼らにはデザインし得ないスリムでエッジの効いたキャラクターは、日本ならではのものと言えるだろう。

大きいばかりが優れているわけでもないし、小さければコンパクトに設計されているというわけでもない。

昔の人は言いました。

みんな違って、みんな良い。