「ハードルより高く、手が届くより先へ」- NSNO Vol.14 / 22-23 エバートン ファンマガジン

7月、イギリスは猛暑に見舞われた。

ロンドンを始め、40度を超える気温が各地を襲った。北アフリカで発生した熱波はヨーロッパを覆い、スペインやフランスでは山火事が発生、多くの住民が避難を余儀なくされた。

NSNO Vol.13

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

◇はじめに

ヨーロッパのみならず、北半球のほとんどで茹だるような暑さだ。日本の夏も年を経るごとに暑くなり、原因にあたる温室効果ガスなど、多くの気象学者が警鐘を鳴らす。この燃え盛るような夏は、私たちの住む世界で当たり前になろうとしているようだ。異常気象、熱波、台風、大雨や洪水、あらゆる記録の更新は姿形を変えて襲いかかるだろう。それは私たちにとって普通の未来として続いていくのかもしれない。

▽夏のエバートン

Attention to detail. pic.twitter.com/5NZ4zPe6kb

— Everton (@Everton) August 4, 2022

プレミアリーグの気候変動も、季節問わず容赦がない。様々な気象に備える各クラブ、綿密な準備期間を経て新たなシーズンが始まろうとしている。

21-22シーズン、まさに山火事のように広がったエバートンというクラブの土壌は焼け野原も同然だ。汗をかいて畑を耕す。種を植え、若芽を愛でるため、水をやる以前にすべきことは多くある。

エバートンは開幕に備えたプレシーズン・マッチを計4試合消化した。まずはUSAキャンプ、ボルチモアでアーセナルと、ミネアポリスではミネソタ・ユナイテッドと対戦した。

アーセナルには0-2、ミネソタには4-0で敗戦。

21-22シーズンの最終節でも対戦したアーセナル。その試合と同様にエバートンはほとんどの時間でボールを受け渡し、苦手のセットプレーでも失点。新シーズンに向けて気持ちも跳ねかけたところ、現実に引き戻された感覚だ。

対照的に、緊褌一番、アルテタ政権勝負の年を迎え、人気ドキュメンタリー「AllorNothing」(Amazon Prime Video)が公開されたアーセナル。早速、開幕戦のスタートを勝利で飾っている。

ボルチモアでの前哨戦は新加入のガブリエル・ジェズスが早速フィットし、チームとしてあらゆる場面で1枚も2枚も上手だった。

エバートンよりも一足早くプレシーズンのゲームをこなした影響もあっただろう。より過酷な舞台へ挑む戦士たちに抜かりはない。

ミネソタ戦は数字通りの惨敗。自分達のミスとゲームコントロールが落ち着かないエバートンは、豪勢なスタジアム、アリアンツ・フィールドのムードに飲まれたようだ。駆けつけた現地ファンたちが歓喜するのも当然で、プレミア・プレーヤーをなぎ倒す選手たちを盛り立てた。彼らはシーズン真っ只中、MLSウェスタン・カンファレンスでは3位につける好調。アーセナル戦よりも増して相手とのコンディションに差があったはずだ。良くない時のチームを思い出す、必要な試合だった。

心地よい風には鈍感に、厳しい風当たりには敏感に反応できるのがプレシーズンの見所だ。課題にフォーカスし、新たな発見を楽しむのも一興だろう。実際のところ、チームは選手のフィットネスを重視してこの2ゲームに臨んだ。前後半で多くの選手を入れ替えるプランを遂行。焼け野原を少しくらい荒らされようと、植え始めた種はこれからが肝心、私にも少々の強がりが芽生えた。

本稿ではUSAキャンプで臨んだ2ゲームでの失敗と収穫を踏まえ、前向きな改善を見せたブラックプール戦、ディナモ・キエフ戦をメインに分析。

シーズン開幕に向けて、筆者が感じた発見や課題を取り上げたい。

この夏の収穫は、新シーズンの閉幕まであらゆるシーンで軸を成すものとなるだろう。

◇おさらい

▽フォーメーション

第2戦のミネソタとのゲームではスタートから4-2-3-1を試行したが、プレシーズン・マッチで多く採用されたのが3-4-3(3-4-2-1)のホーム・フォーメーションだ。

恐らく、22-23シーズンの序盤でも実践される形だろう。現有戦力を見極め、リアリスティックに解釈したシステムだと捉えている。

一方で、ランパードが自信を持つ4-3-3のシステム(逆三角形の3セントラル)を実践するには6番タイプの不在が挙げられ、プレシーズンでの試行運転は叶わなかった。

残念な結果に終わったUSAキャンプから仕切り直し。チームはイギリスへと戻り、次なる修行相手が待つブラックプールへと向かった。

▽瑞々しい若芽

今回のプレシーズンで顕著だった出来事のひとつとして、アンダーカテゴリーの選手たちがチャンスを得たことは見逃せない。

特に大きな芽を咲かせているのが18歳のスタンレー・ミルズ。昨季U21のチームで主力に定着し、昨季26試合中25試合に出場、3ゴール4アシスト。ウイング、フルバックをメインにアカデミーでの存在を確かなものにした。

USAキャンプ前、プレシーズン最初のトレーニングで、ランパードはU21の面々からサポートメンバーを探していた。そこで切符を勝ち取ったミルズはわずか1週間のアピールでトップスカッドのメンバー候補に選ばれた。プレシーズン全4試合に出場した14名のうち、ミルズもその面々に名を連ねている。監督のランパードはもちろん、U21指揮官のポール・テイトも太鼓判を押す。

他にも、マージーサイドの対岸に位置するクラブ、トランメア・ローヴァーズで成功したMFルイス・ウォリントンに加え、アイザック・プライスやDFリース・ウェルチも出番を得た。

22-23シーズンのプレミアリーグはベンチ入り9人、5人までの選手交代がアナウンスされている。彼ら、そして多くの若いプレーヤーたちがポジション争いを下から突き上げ、才能や存在を示していくことは今季もキーポイントになるはずだ。

▽土壌を整える肥やし

今夏ここまでに獲得した選手は3名。(8月6日時点)

降格したバーンリーでの契約切れに伴い、フリーとなったジェームス・ターコウスキが補強の第1号。元イングランド代表のタフガイはすでにフィットしている。

USAキャンプ前であるフィンチ・ファームのトレーニングからチームに合流し、プレシーズンマッチでは全試合に出場。既にDFラインのリーダーとして風格を漂わせ、危機管理能力や統率力が光る。ビルドアップでも貢献し、バーンリー時代から見せているロングフィードの鋭さが新たなオプションとして武器になりそうな予感だ。ケガが少なく稼働率が高いのも大きな魅力。

そして、ゴシップが流れてから公式発表までタイムラグがほとんどなかったルーベン・ヴィナグレとドワイト・マクニール。

まずはヴィナグレ。ウルヴァーハンプトン時代、ケビン・セルウェルが獲得に携わったポルトガル人の1人で、小兵ながらドリブルとクロスを持ち味とした攻撃的なWBだ。

プレミアリーグの経験があるとはいえ、フルシーズンを戦った実績はないが、ヴィタリー・ミコレンコとはタイプの異なるウインガーとしてアクセントになるはずだ。本来、この位置で飛躍を期待されていたニールス・ヌクンクがプレシーズンのアピールに失敗。不安定な印象が拭えなかったことでヴィナグレと序列が入れ替わった格好だ。ディニュの放出以降、実質ミコレンコしかいなかったポジションが競争力を増している。

そして、今夏ここまでのビッグディールはベニテス爺も欲しがったこの男、待望のチャンスメイカーであるマクニールだ。

マクニールの長所といえば精度ある左足が思いつくが、特筆すべきは守備面。タックル、インターセプトなど優れた成績を残すが、ベニテスが欲しがったのは彼のチャンスメイク力に加えた守備貢献にある。また本人が希望するのは左サイドでは無く右サイドのポジション。昨季は左サイドで調子を落とした。

— BF (@bf_goodison) July 27, 2022

マン・ユナイテッドユース出身、17-18シーズンにバーンリーでトップデビューを果たして以来チームの主力として貢献し、22歳ながらトップリーグでの出場試合数は100を超える。

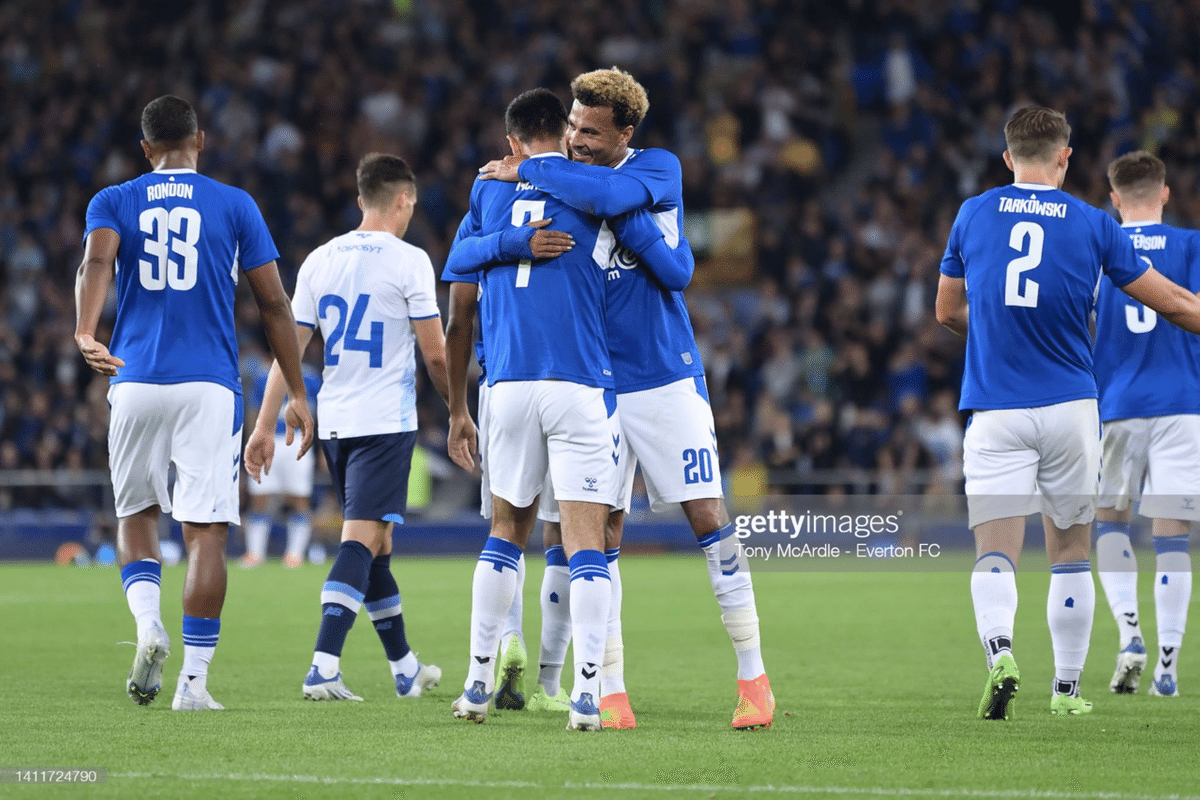

加入後すぐ鮮烈なデビューを飾ったディナモ・キエフ戦では、たった1年で失ったハメス・ロドリゲスの存在を想起させた。

シンプルなパスワークと、複数人に囲まれてもボール奪われないキープ力。慣れ親しんだ4-4-2からランパードのフットボールに馴染めばさらに煌めく予感も。現在リハビリ中のアンドロス・タウンゼントの不在を和らげる補強だ。

新たな新戦力の影響と可能性も含め、プレシーズンのチームを分析したい。

◇分析

▽ビルドアップ

<後方でリズムをつくり、両翼が橋渡し。鍵はシャドーの質。>

まず、後方からボールを保持した際のビルドアップについて。主なパターンは3つ。

①CB3枚でボールを動かす形。

目立ったのは3CBが広めの間隔を保ち、最低でも両脇のCBはハーフレーンから大外レーンまで広がる距離感。両翼のWBは大外レーンを上昇、広く幅をとる。昨季FA杯ブレンドフォード戦で成功した形を思い出すだろう。故に相手が果敢にプレスをかけ、押し込まれた際は不安が募る(直後のニューカッスル戦)。ただし、ピックフォードに落としてリテイクする場合、これまでのような無闇なロングキックは抑えられた印象だ。また、最終ラインからのフィードをWBに当てる形も顕著。パターソンはコールマンに無かった高さを活かし、大外でのポストプレイを可能にしている。両翼がボールを受けるために、2シャドーは相手のフルバックを引き付ける。

②ピックフォードがDF陣に加わり最終ラインに4枚並ぶ形。

この場合、両脇のCBがさらに広がり、WBは幅をとった状況でよりラインを上げ、赤いスペースへ向かって高い位置へ移動することができる。このパターンでは①の2シャドーが相手を引き付ける役割に加え、SB化する両脇CBにも注目したい。ゴドフリーやターコウスキはカバー範囲が広く、ネガティブ・トランジションのフォローを行う。WBからの前進が難しければ、バックパスを受け、逆サイドへ改めてボールを展開する。また、WBが相手を押し上げることで、ゴドフリーがドライブで侵入するスペースメイクも可能にしている。

③サリーダで数的優位を作る形。

ホームフォーメーションが3-4-3であることから、ボランチに明確なアンカーポジションに当たる役割は無く、2セントラルのどちらかが状況に応じて数的優位を作るために最終ラインに落ちる。プレシーズンではデイビス、ドゥクレ、イウォビ、ウォリントンらが務めた。

デイビスは前向きなら鋭い楔を打ち込む良さを見せたが、後ろ向きでプレッシャーを受けるとうまく展開できず。デイビスが長く抱えている課題。一方、ウォリントンは相手のプレッシャーを受けながらもポジショナルにポジションを移し、ダイレクトなパス捌きが光った。

3-4-3では適性ポジションとしての居場所が不明瞭だったイウォビ。私はセントラルでの起用に疑念があったものの、ふたを開けてみれば計算できる及第点のパフォーマンス。味方を斜め前に走らせるパスが巧く、潤滑油として持ち前のパスセンスが光った印象だ。彼特有のキャリーでボールを前進させられるのも魅力。しかしながら、ボールの奪われ方や、時折見せるリスキーな横パスでのロストを減らしていきたい。

ベニテス時代には何の工夫も上積みもなかったビルドアップ。

ベクトルを変えた今夏の取り組み。今回は大まかに3点をピックアップしたが、個人的には観察するだけで楽しいプレシーズンだった。

ここに着手したランパードにはチームのねらいや原則といった基盤を作る為のアプローチを感じることができ、プラス方向への印象を抱いている。

・発見と課題

発見:ターコウスキのフィード力

動画再生直後にターコウスキのフィードから始まります。目を凝らして。

鋭い弾道、相手のスライドが間に合わないサイドチェンジ。ランパードは長年熱望したターコウスキの長所をしっかり理解しているようだ。チームに新たなオプションを植え付ける。上記ブラックプール戦で見せたアクションは、バーンリー時代にも見せた高精度タッチダウンパス。プレシーズンで垣間見た再現性のひとつとして焼き付いた。

このプレーは受け手の準備によって成り立つ部分が強い。ミコレンコは明らかに長い距離のアップダウンを増やしている。スペース目掛けて疾走するシーンからは、加入時に見せた戸惑いや控えめな動きは一切見られない。機動力が売りのパターソンも、前評判通りの攻撃性で右サイドを活性化。また、前述したポストプレイも前線での起点として機能している。対戦相手のフルバックに高さで質的優位が保てるならどんどん狙いたい形だ。両者の果敢なポジション取りはベインズとコールマンのエバートンらしい二軸動作を連想する。

課題:相手のプレスライン設定

ブラックプールとディナモ・キエフはホームフォーメーションが4-4-2。守備時にはブロックを形成。共通して自軍のCBには積極的にプレスを仕掛けることは控えめだった。プレスラインをミドルサード付近に設定し、2トップのうち1枚が最前線で牽制、パスコースを限定させながら、もう1枚がパスの受け手に対してプレッシャーをかけた。

相手がハイプレスでなければ、最後尾で数的優位を作りやすくボールを保持できるエバートン。しかし、自陣後方に人数をかける分、前線へボールを送る際の選択肢としてロングボールが多用されていたのも目立った。ターコウスキーやピックフォードのフィードは弾道と精度の良さでポジティブな側面もある。しかし、2セントラルがチェックされると2シャドーが低い位置まで降りるケースが増え、受け手として前線での起点を作るには、大外のWBに依存する傾向が見られた。

メリットとデメリット。相手が高いDFラインを維持しようとすれば、大外のスペースを活用できるが、低いラインでブロックを作られると、2セントラルより上の2シャドーがMFとなる位置まで下ることで最前線の人数が不足する。キエフ戦、縦軸で経路を開いたDCLへのフィードに光明を見たが開幕からその活路を失うことになった。

DCLへ向けて横からのクロスだけで無く、縦への供給源が増えたのはプラス。既に複数シーンが。DCLの近くでゴードンたちが衛星役になれればミコレンコの活路も開きやすい。#EFC

— BF (@bf_goodison) July 29, 2022

ハイプレスを受け、相手のプレスを剥がせるか。WBを起点にした場合の3手目をどう工夫していくか、ゴールに近づくため、近づかせないため、双方における駆け引きは練度を向上させる上で避けらない課題だ。

▽ウイング化する2列目と3人目のシャドー=''0トップ''

・発見と課題

発見:マクニールの可能性と偽9番

マクニール本人も希望するように、彼の主戦場は右サイドが濃厚。外から中へドリブルで仕掛けることができ、カットインからのシュートに限らず、ラストパスやクロスでの演出も得意とする。マクニールが21-22シーズンにプレミアリーグで記録したSCA(Shot-Creating Actions)は97という数値。これは昨季のエバートンの選手たちの誰よりも多い数字で、彼からいかにシュート機会が創出されたかを認識できる。

カウンターの場面では持ち場を外から中央レーンへ移し、攻撃にバリエーションを加えたり、オープンスペースへ展開するパス捌きも特徴的。

ベニテス期ではサイドからの古典的なクロスやワンパターンなカットインなど、ボール保持時にファイナルサードへのアプローチが限られていた。この変化はエバートンにとって明るいポイントだ。

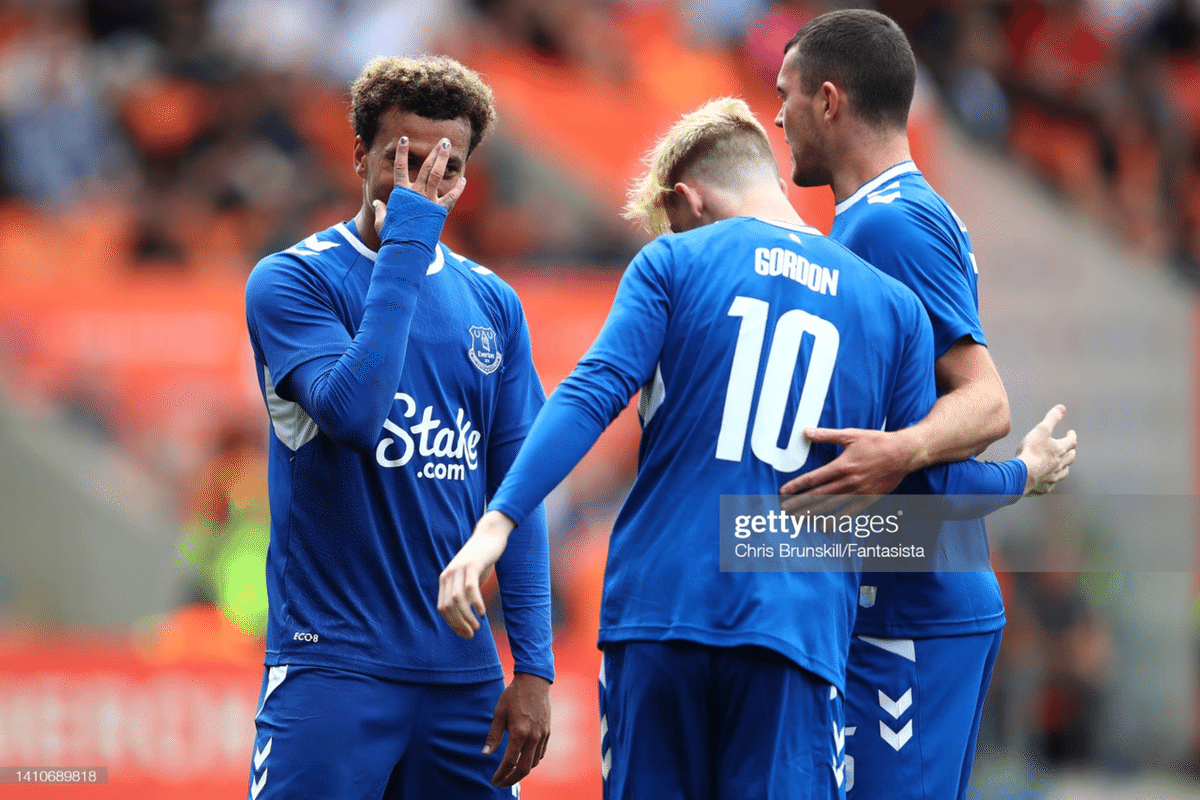

そして、昨冬に加入したデレ・アリの存在にも触れておきたい。今季は彼に本来の実力を証明してもらう必要がある。

残念ながら今季もDCLの離脱が決まったシーズン序盤。CFサロモン・ロンドンのチョイスもあるがランパードが試したデレのCF起用にはより強い期待感がある。前者2名と異なるタスクを担い、ブラックプール戦の2得点はその予兆であると願いたい。

彼が2列目ではなく中央で起用されるとなると、3人のシャドータイプが同時に並ぶことになる。

偽9番としての役割は、ボールを受けに降りる2シャドー同様、ポストプレイでビルドアップや崩しに加わることができる。その場合、両側のゴードンやグレイは2列目の位置からウイング化。デレの作ったスペースにぺネトレーションできる猶予が与えられる(マクニールは足元で受ける場面が多い)。

また、ドゥクレやマクニールがサポートに入りワンツーで打開を図るなど、デレ自身が前を向いてバイタルエリアに侵入するシーンもあり。

内側へ仕掛けるパターソン、レイオフでポストに入るデレ、スムースに展開するイウォビ、仕掛けるゴードン、追い越そうと相手の気をひくミコレンコ、最終的にゴール前まで侵入したパターソン。流動性。#EFC pic.twitter.com/52Zlc1eznb

— BF (@bf_goodison) July 30, 2022

上記のシーンではボールサイドのパターソンが内側の中央レーンへ仕掛ける動き。デレが落ちることでゴードンは逆サイドで前線に残りウイングとして勝負に出ることができた(DCLが最前線で張る場合には、ゴードンが落ちる役目となり、ゴールが遠くなる)。

大外のミコレンコも後方から追い越す形でバックアップ。デレやパターソンの長いランニングは攻撃に厚みを加えるアプローチだ。

課題:遅攻と速攻のバランス

ベニテス期の簡素な攻撃を挙げた一方で、ストロング・ポイントだったダイレクトなカウンターアタックは影を潜めている。

その影響を大きく受けていると感じるのがデマライ・グレイだ。スピードに乗ったラインブレイクからゴールを奪えるグレイのキャリー性能やスピードは、ボールを持つことでリズムを作るランパードのフットボールに未だ馴染めていない印象を受ける。

今季も対戦相手によって遅攻と速攻を使い分ける必要がある(あるいは、せざるを得ない)が、ランパードが採用する選手がどちらのスタイルでも適応できるか長短含めて観察したいポイントである。フィットネスのみで解決できるのか否かも。レスター時代のように途中交代ばかりのシーズンを過ごすのはグレイの描く未来とは異なるはずだ。

▽トランジション

・発見と課題

発見:求められるゲームメイカー像

どうやら、ランパードがエバートンで理想とするゲームメイカーは単にパスセンスや展開力に長けたものだけではないようだ。アンドレ・ゴメスやトム・デイビスでは足りないもの。

急速に進展したアマドゥ・オナナのディテールが示すように、トランジションで優位に立てる、屈強でパワフルな素質を求めているように感じる。そして広いエリアをカバーできる守備範囲。

イウォビやドゥクレを称賛するように献身性が光る選手を必要とするのも確か。

マクニールをゲームメイカー、チャンスメイカーとして据えることは、上記で述べたトランジションに強い選手をセントラルへ揃えることに置き換えられ、理に適っていると考える。

WBがビルドアップに欠かせない軸であることもそのひとつである。パターソンとミコレンコを欠いた状況になった場合、ヴィナグレやコールマンが同等のパフォーマンスを発揮できるか次の発見を待つことになるだろう。

課題:2セントラルの人選とスライド

3-4-2-1のスターティングメンバーを選ぶ上で課題として浮かぶのは2セントラルの人選。補強の噂としてオナナやゲイェがあがっているのはランパードにとっても不確定要素の高いポジションであることを示唆している。

アンチェロッティ期のアラン、それ以降のアラン、ドゥクレのペアにも言えるようにネガティブ・トランジションでのスライドは大きな課題である。ボールサイドに寄せた後、自軍のプレスを掻い潜られて逆サイドに展開される場合、中盤のセントラル脇にスペースが空き、縦方向に侵入されるケースは何度でも見てきた。

これは今回のプレシーズンでも発生しており、相手にシュートまで運ばれるケースは幾度もあった。

相手のカウンターに備えてラインを引きすぎるとライン間にスペースが生まれる。ボールボルダーに詰めて奪いに行くも、2セントラルが片側レーンに寄せすぎると、逆サイドにポケットが発生する。

デイビスとドゥクレの距離感、ゴードンはプレスバックするのか、ゴドフリーはどのタイミングでデュエルするのか。

この2セントラルのバランスと守備範囲は肝になりそうな部分。補強によっては別のチームになる可能性もあるだろう。

補足

※大きな課題として、多くのエバトニアンが挙げるであろう「セットプレー」がある。この部分についても考えたいが、今回はトピックから除くことにした。セットプレー戦術担当がポール・クレメントからアシュリー・コールに代わり、迅速な改善に期待したい。起用選手の質に左右されそうな雰囲気が拭えないものの、リーグ戦開幕後に改めて観察してみたいと思う。

◇最新の動向

▽移籍期限は9月1日

執筆(記事公開)時点で、多くの移籍ゴシップがファンを賑わせている。最も注目を集めるのはベルギー期待の大型MF、アマドゥ・オナナ(リール)。すでに合意しメディカル・チェックを受けるとの報道も。元エバートンMF、イドリッサ・ゲイェ(PSG)と両獲りの可能性も浮上している。

結局、派手な補強になりそうな22-23シーズンの夏。この熱はどのような気象をもたらすだろうか。自然の流れに身を任せるか、自らが蒔いた種が芽を出すか、はたまた災害級の結果が訪れるか、いずれにしても私たち極東ファンは無力である。

◇さいごに

ランパード自身は、現在のクラブ目標を尋ねられると謙虚な姿勢を見せている。トップを狙う状況には程遠く、今は改善すべき点と向き合う時期であると。

昨季の成績によって、ファンのハードルは下がっている。目の前の障害をひとつずつクリアすることに着目し、過度な期待は禁物だ。

手が届く目標を逃さないことが目先のミッションであり、そのための挑戦と積み重ねが重要。待ち受ける課題を克服することで初めて次の目標を視野に捉えることができるだろう。

クラブの設定するハードルの高さと、手を伸ばす目標は、私たちが思う現実と重なっているだろうか。もしくは近い線上にあるのか。仮に同じ線上であっても、その破線の間隔は同じだろうか。

気象を操ることができないからこそ、それに備えた投資は必要だ。しかし、自分達の及ぼす影響を測ることができなければ、後に訪れる異常気象に耐えうることは不可能である。

いつか超えるべき高きハードルを

今は手の届かない先にある杯も

距離感とペース配分を誤ることなく目指したい。

急ぎすぎた果てが去年の姿なのだから。

我々の22-23プレミアリーグは

チェルシーをホームに迎え今宵スタートする。

日本時間8/6 25:30キックオフだ。

2022年8月

NSNO Vol.14

ハードルより高く

手が届くより先へ

22-23

エバートン ファンマガジン

終

いいなと思ったら応援しよう!