NSNO Vol.31「何故ダイチ・エバートンは崩壊したのか?」

The greatest glory in living lies not in never falling,

but in rising every time we fall.

生きる上で最も偉大な栄光とは、

決して転ばないことではない。

転ぶ度に起き上がり続けることだ。

🏟️ Goodison Park 1892-2025 💙

— Everton (@Everton) August 16, 2024

The Grand Old Lady's 133rd and final season begins tomorrow... 🥹 pic.twitter.com/V7oONlMLlh

132年。そして最後の1年へ。

グディソン・パークのラスト・シーズンとして銘打たれたものは少なくない。その意味合いを、彼の地を一度も訪れたことのない、スタジアムに一歩も踏み入れたことのない私にとって、本質的に理解することはできないだろう。

しかし、地に足をつけて応援するという意味では、チームの現況を目の当たりにし、改めて冷静に理解することができた、そんな時間を過ごしているのは確かだ。

今号では、クラブの歴史上でも指折りに粗末なスタートを切ったダイチ・エバートンの実態に迫る。特に昨季リーグ4位の平均被得点数、リーグ2位タイのクリーンシート数を誇った堅守が早々と崩れ去ったこと、主に崩壊した守備面において分析する。また、その後の対策やアプローチにクローズアップして変遷を辿りたい。チームの核として真価を発揮したブランスウェイトを欠くなど、開幕からのスカッド事情による指摘は簡単だが、戦術やピッチ上の事象から紐解いていくことを目指したい。

焦点はリーグ戦に絞り、

開幕4連敗を喫したブライトン戦〜アストン・ヴィラ戦までの第1フェーズ、

次号にて、

改善の兆候が見え始めたレスター戦からニューカッスル戦、そしてイプスウィッチ戦の第2フェーズに分けて分析する。

開幕4ゲームで13失点。

何故ダイチ・エバートンは崩壊したのか?

フェーズ①(第1節〜4節)

ハイプレス(ゾーン3)

→アグレッシブなプレスとパッシブなリスクヘッジ。ミドルサード(ゾーン2)

→2ラインを破壊するサイドフロー/フロントカット…etc 横移動への対策を。ロウブロック(ゾーン1)

→レーンを埋めた先の課題

→先制後の守備プランに陰り。

→5バックの採用は?

開幕4試合をフェーズ①と位置付けし、以上の3点について深掘りする。開幕節のブライトン戦をベースにして、貫きたいスタイルとそのバランスに着目し、チームがどのような試みや反省を踏まえて修正にチャレンジしていったかを考察したい。

この4連敗をどう捉えるか、24/25シーズンの道標となるはずだ。

❶vsブライトン

いずれにおいても差を痛感した開幕戦。

エバートン、グディソンとの長い別れに悪夢のスタート: ダイチ監督率いるエバートンは、2024-25シーズンの幕開けを、10人になってブライトンに3-0の大敗を喫するという最悪の形で飾った。

「Everton make nightmare start to Goodison's long farewell」

24/25シーズンの幕開けは、そのグディソン・パークから始まった。初戦の相手はブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC。ブライトンは開幕前の移籍市場でボトムハーフと差をつけるアプローチ。リーグでも群を抜いたチーム強化を図り、プレミアリーグ最年少監督の名を引っ提げた新指揮官ファビアン・ヒュルツェラーを招聘。

相手の攻撃をしぶとく耐え、パスワークに優れた守備ラインを好み、後方からの物怖じしないビルドアップ、スマートでリズムある攻撃を展開する。プレミアファンにとってはお手並み拝見、早速その餌食となったのがエバートンだ。

ハイプレス/ゾーン3

ブライトンも基本こそ4-4-2だが…。

立ち上がりから積極的に前へ出たのはエバートンだった。後方から繋ぐ意識の高いブライトンDF4枚に対し、前線からプレスをかけてマンツーマンで牽制する構図。この戦術は立ち上がりこそ的を射た戦い方に見えた。ボールの出所であるダンクとヘッケのパスコースを制限、受け手となるミルナー、ウィーファーに圧力をかける。

ロングボールを蹴らせて自陣DFラインが弾き返す、ゲイェやイロェブーナムがタックルやルーズボールでポゼッションを獲得すれば、高い位置で攻撃に転じることができる。すぐに仕掛けることが難しければボールを後方に下げ、ピックフォードはルウィンを目がけたロングボールを送り、キーンやターコウスキは大外のウイングへ向けて対角線のフィードを展開。特に、キーンの鋭い軌道でピッタリとハリソンへ届けるロングフィードはボールを前進させるための有効な手段となっていた。

バーンリー時代から、そしてダイチ・エバートンでの基本的な戦術。守備時はオーソドックスな4-4-2の3ラインで構え、まずはピッチの中央を固める。高い位置からボールを外側へ運ばせるように誘導し、相手のボールホルダーにプレッシャーを与えてロングボールを蹴らせたり、近い距離でのパスワークでストレスを与えてミスを誘う。非保持メインだからこそ、プレッシャー回数も自然と多くなる。

ブライトンはエバートンの圧力を受けながらも、プレスをどのように剥がしていくか、アグレシッブなプレッシャーが生む背後のスペースを利用する術をしっかり見つけ出し、あっという間にペースを取り戻した。エバートンの出方を探った上で対策されていたのである。ディストリビューションに優れたGKスティールを含め、CB2枚を基本とした2-3-5や2-3-2-3、2-4-4のビルドアップ/可変システムを使い分けながらエバートンの3ラインを崩しにかかった。

ミドルサード/ゾーン2

ビルドアップ時。

エバートンのプレスを剥がし

ミラーゲームにズレを作る。

対するエバートンは攻撃時に枚数をかけ、奪われても高い位置で即座にポゼッションを奪取するスタイルを選んだ。ところが肝心のCFルウィンは試合を通して1本もシュートを放てず、アタッキング・サードで脅威となる時間を作りきれなかった。

特に厄介だったのは気を利かせたミルナーの動きと、新戦力ウィーファーのゲームコントロール。サイドフロー(後に解説)やサリー(降りる動き)でボールを散らし続ける。エバートンの右サイド、ハリソンから繰り返した攻撃ルートでLBヒンシェルウッドを抑えたはいいものの、逆サイドではフェルトマンやミルナーがマクニールとイロェブーナムを誘引しつつ、スピードで勝負できるミンテのアジリティを活かしたカウンターを発動させた。

積極性の代償

前傾姿勢で思い切ったダイチ・エバートン。

相手のアタッキング・サードに押し込むも、枚数の揃ったブライトンのディフェンスに塞がれボールを下げたエバートン。ヤングはハリソンのサポートで前進。ターコウスキにボールが戻ったところで、逆サイド(左側)でオーバーラップを図ったミコレンコ。キーンにボールが渡りハーフレーンに送ったボールが中途半端なパスになってしまった。それまで鋭いフィードを繰り出したキーンのイージーなパスミスでピンチを迎えた。

フェルトマンがパスカットした後、ミンテが即座にミルナーに預け、ダイレクトプレーでエバートンの無防備なスペースを突いた。ライン間で虎視眈々とポジショニングをとっていたウェルベックやペドロにボールが渡ってもピンチに瀕していただろう。

このシーンでは、自陣ゴール前でターコウスキの冷静な対応により事なきを得たが、25分にも同様の被カウンターを浴びることになる。最初の失点シーンだ。

ロウブロック/ゾーン1(25分〜)

Minteh and Mitoma combining. 😮💨 Our opener is the @MonsterEnergy Moment of the Match! 🔥 pic.twitter.com/UgLcUL0KXU

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 17, 2024

幾度も仕掛けたハリソンのドリブルがカットされた、ネガティブ・トランジションでのシーン。ヤングが高い位置まで出陣。ハリソンを援護したが奪われた後に帰陣出来ず。先ほどの14分、左サイドを果敢に駆け上がったミコレンコと同様のケースだ。三笘へボールが渡ると、イロェブーナムはやや距離の離れた場所から追走、ゲイェはヤングの空けたスペースにペドロがいた事で出足が遅れ、プレミアリーグでも随一のキャリー能力を誇る三笘はあっという間にMFラインを突破した。

エバートンのDFラインは下がる事しか出来ず、ライン間でパスを受けたウェルベックはサイドを駆け上がったミンテへ展開。ここで対峙したミコレンコがあっさりと抜かれてしまったことが槍玉に上がっているが、イロェブーナムとゲイェの意識を自身に集め、即座にボールを味方に預けた三笘の侵入が素晴らしかった。ペナルティ・エリアに入った後、ターコウスキの死角に上手く消え、戻り切らなかったヤングとゲイェの拙いリスクケアも要因になっている。14分のシーンと比べても帰陣のスピードは遅く、コンディションの上がり切っていないチームの不完全さが露呈されたシーンだった。ロウブロックを築く猶予はなく、守備の綻びを突かれた失点。

Data at https://t.co/dUh5MC3R20 updated for all leagues! The graph shows how well PL teams disrupt the opponent’s buildup. Teams in the top right corner are the most effective at high press, forcing their opponents to lose the ball near their own goal pic.twitter.com/10pa25ltSw

— markstats (@markrstats) October 8, 2024

上記リンク、10月上旬markstatsの指標より。エバートンはアタッキング・サードに近い、敵にとって危険な位置でボールを奪うハイ・ターンオーバーを実践しているが、一方で簡単にビルドアップを許している傾向が現れている。ハイプレスが有効的に機能していないことを示唆している。

後半、ルウィンのペナルティ・エリアでの転倒はVARにしっかりと評価され、2失点目はゲイェのミスから為す術なく。66分にはボール・コントロールと三笘への対応を誤ったヤングが1発退場。85分、後にローン・アウトするホルゲイトを投入するとスタジアムにはブーイングが響き、直後の86分にはダメ押しの3失点目を喰らう始末。グディソン・パークからは続々とファンが姿を消し、ラスト・シーズン開幕を讃えるキックオフ前の光景は、まるで風前の灯火と言えよう。24/25シーズンは新喜劇顔負けの大ゴケから始まったのである。

❷vsトッテナム戦

されど、芸人ならば次の笑いをとるにはすぐ立ち上がるのが信条である。もちろん、我々もダイチ陣営も笑い者になるつもりなどない。第2節アウェー・スパーズ戦では修正の意志を見せる采配から挑むことになる。

ゲイェ、イロェブーナムとの

スリーマンセルを形成。

今やトレンドになって久しい可変型のシステムだが、スパーズに関してはブライトンよりも癖のあるスタイルにある。攻撃的でスペクタクルなスタイルを標榜するアンジェ・ポステコグルーはダイチの戦術を攻略した。

RBはヤングの退場、欠場中のコールマン、パターソンを欠き、アカデミーから抜擢されたディクソンが先発出場。若者のデビューやアウェーであること、ブライトン戦で散った反省を活かしてか、まずは4-5ブロックを敷く手堅い布陣、この日のダイチ・フットボールは受け身のプレスラインから始まった。

スパーズはお馴染みの保持時2-3-5のビルドアップ。両SBが内に絞るだけではない変則的な動きに対し、エバートンは4バックと5枚のフラットに並ぶMF、前線にルウィンを残す4-5-1のシステムだ。MFはそれぞれのレーンを埋めるようにポジショニングし、縦のパスコースを塞ぐ。このような可変型の相手に対して5レーンを埋めるMFラインの採用はダイチなりの対策に見えた。

ミドルサード/ゾーン2

(例えば、マクニールがソンにプレスをかければポロが空き、ポロにミコレンコが食いつけばB.ジョンソンが空く、ここでキーンが外に吊り出されるとピンチを迎える。)

特徴的だったのはゲイェとドゥクレの役割。前節セカンドトップの位置で前線に配置されたドゥクレは中盤のフラットなラインに加わり、ゲイェは反対にビスマや相手CBのボールホルダーに対してアタックを仕掛ける。

マンツーマンでマークしようとするエバートンを剥がしにかかったスパーズ。偽サイドバックのウドジェとポロは2-3-5の「3」に入るだけでなく、「5」のワイドポジションに入ってピッチを広く使う。前線からはソン・フンミンが低い位置に顔を出し、クルゼフスキも「3」に降りつつ、ワイドに開いたり、ライン間で隙を窺うなどエバートンに的を絞らせないフリーロールとビルドアップで対抗する。

ドゥクレとイロェブーナムは、ソンやマディソンにアタックすると自身の背後を空けることに。前と後ろ、どちらも常にチェックしなければならないタスクが発生する。ボールを持たずプレスを仕掛けることでチャンスを作りたいのがエバートン。スタイルが故にバランスを失ってしまう難しさと直面していた。前に出ても剥がされる→徐々に臆病さが顔を出し、前に出ずブロック構築を優先。次第にスパーズの入れ替わるポジショニングに振り回され、維持するべきポジションが掻き混ぜられるようにして、整然とするはずだった3ラインが詰められていく。

臆病風に吹かれた守備

ロウブロック/ゾーン1 (14分〜)

“Listen to that roar — Spurs are back!” 🔥

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 24, 2024

A rocket from Yves Bissouma to open the scoring! 🚀 pic.twitter.com/syXDKtQI9j

前節ブライトン戦ではロウブロックを敷く時間すら与えてもらえなかった。戦い方を極端に変えたダイチ・エバートンだったが、その対策とは裏腹に失点の場面はすぐにやってきた。14分、ルウィンを除く9人のフィールド・プレイヤーがペナルティエリアの中まで押し込まれた。粘り強さが自慢だったはずのエバートン守備陣は、人数こそ揃っているものの狭いスペースの中でスパーズ攻撃陣に翻弄されると、エリア外で浮いたビスマに豪快な一発をお見舞いされることになる。

直前まで敷いたブロックは、ゴール前に近づかれるほど本来マークすべき選手を見失っていた。簡単に身体を投げ出したゲイェの対応は軽く見え、ハーフレーンを埋めるところまでは良かったドゥクレも右往左往した後に足が止まった。イロェブーナムはボール・ウォッチャーとなりフリーのビスマを見逃してしまった。コーチングが的確にできなかったDFラインとピックフォードにも責務はある。いずれにせよ、上隅に突き刺したビスマのショットは見事だった。

Yves Bissouma's goal for Tottenham vs Everton on Saturday came following a sequence of 21 passes - the longest in the 2024-25 Premier League so far.

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 26, 2024

21 passes

58-second move

8 different players involved pic.twitter.com/raajmtGmGq

攻撃のスイッチと守備のスイッチ

ミドルサードからロウブロック移行(51分〜)

ビルドアップ。

右のポロから左のオドベールへ展開。

⇩⇩⇩

サイドフロー

背後にスペース。

ウドジェを見ていたイロェブーナムは

カバーに遅れターコウスキが

ボールサイドに駆り出される。

相手目線で見てみると、ロメロからファン・デ・フェンにボールが渡った時点でスパーズには攻撃のスイッチが入っていた。右サイドにあったボールが左側へ運ばれる中、エバートンのMFラインはボールホルダーに意識が集まる。ドゥクレはビスマ、イロェブーナムはウドジェ、パスの受け手を狙うため、プレッシャーをかけるためだ。マディソンはそのベクトルの逆/背後/ライン間にポジションを取り、イロェブーナムの死角へ入る。

ファン・デ・フェンがオドベールへパスを送った瞬間、すでにマディソンはランニングでサイドフローを開始。ハーフレーンから大外レーンへの横移動でディクソンの空けたスペースを利用した。

ディクソンを飛び出させないために、オドベールに対してはハリソンがチェックすべき場面だった。セオリー通り、サイドのプレーヤーがプレッシングのスイッチを入れることで、バックラインはブロックを維持できる。

フリーで前を向けるマディソンに対しロウブロック移行〜中央で構えるターコウスキが大外レーンまで飛び出す形になってしまう。当然、ターコウスキがハーフレーンに広大なスペースを空けることを意味し、キーンやミコレンコはソン、クルゼフスキ、B.ジョンソンの存在があるため容易にスライドができなかった。

オドベールはマディソンにボールを預けると同時にぽっかりと開いたチャンネルを突くペネトレイト。一気にバイタルエリアに近づき危険なエリアへクロスを放った。この51分の場面ではゴールにこそ繋がらなかったが、失点に直結してもおかしくないシーンだった。

補足:サイドフロー

ブライトン戦のシーン(16分)

同じサイドフローの場面。ブライトン戦を振り返ってみよう。エバートンのようにマンツーマンDFを行い、前(ゴール)への直線的な意識が高いプレッシングやマーキングを行うチームは相手の縦の動きに強く、最も警戒した狙い目としている。相手のボールホルダーから縦方向に入る楔のパスは分かりやすい例だ。図8、直線的なマクニールのプレスも典型的。

前述した通り、相手のビルドアップに対し中央を絞り、自軍の前線が中から外へ誘導するエバートンのスタイル(ドゥクレとルウィンがパスコースを制限、MFの4人がプレススイッチ)はお馴染みだが、この戦術行動に講じる有効な手段こそ、サイドフローを始めとした、人が横方向に移動する手段だ。誘引し、スペースを見つけ、移動し、新たなスペースを作る。

SBがボランチの位置に横(斜め)移動する偽サイドバック、ミルナーやマディソンのようにIHがレーンを跨ぐこと、FWやウイングが横(斜め)移動でライン間・チャンネルに顔を出すのも代表的だろう。縦の意識が高い守備では、横移動が発生した際にどこまでタイトに追尾するのか、あるいはマークの受け渡しを行うのか、ハッキリと決め事として共有する必要がある。守備者がその判断に迷う、適切な距離感でのポジション移動がブライトンのビルドアップには実装されている。

上記、ブライトン戦16分のシーンでは、ミルナーのサイドフローに加え、ミンテのフロントカットによる打開という戦術コンボが見られた。

SBにとって(ここではミコレンコ)、ミンテのような快速ウインガーをマークする場合、ディフェンス目線としては裏に抜けられること、縦に進行されることを警戒する。実際にこのゲームでは縦に抜けるシーンも多かったミンテだが、ミルナーが作ったスペース(横移動+イロェブーナムを誘引)を利用することで、あえて裏のスペースではなく、ミコレンコの前(フロント)を横移動(カット)しマークを剥がすプレー選択を実行。ミンテはボールを受けた後、逆サイドに展開しブライトンはエバートンにとって危険なエリアまで前進。ペナルティエリアにエントリーして、シュートで終わることに成功している。

補足

※1『フィールドティルト』とは単純なボール保持率ではなく、ボールを保持している位置も加味した上で、どれだけ危険なエリア(主にアタッキング・サード)でボールを持ち、試合を支配したかを示す指標。

ブライトンやトッテナムが可変システムによるハイラインでの即時奪回を実現しつつ、失点のリスクを抱えながらも、ボールを繋ぎポゼッションを高めてエバートンを圧倒したことは印象深い。我々にとって最も相性の悪い戦術/対戦相手とも言えるだろう。

第7節消化時点、下記PPDAの数値にも明確に差が表れている。ハイ&ミドルプレスが機能しているかどうか、1シークエンスでどれだけパスを繋がれているか、プレッシング回数が多くても相手から良い位置でボールが奪えるとは限らない。ブライトンとスパーズのスタッツは納得がいく。数値の高低が良し悪しを区別できるものではないが、ベーススタイルを加味すれば、それがうまく運用されているか否かは理解できるだろう。

※2『PPDA』とは、チームが1回の守備フェーズでボールを取り戻すまでに相手チームに何本のパスを繋ぐことを許したかを示す指標。エバートンは開幕7試合で1シークエンスあたり、平均約10本のパス交換を許している。

さて、前に出ても後ろに引いても蹂躙されてしまったエバートン。第3節ではここまでの2試合とは異なり、プレースタイルの近いボーンマスと対峙する。

❸vsボーンマス戦

少なくとも開幕2試合に比べれば、86分までのエバートンは上出来なゲーム展開を見せた。

イラオラ率いるボーンマスは、エバートン同様の縦に速い、ダイレクト&ペースを重視したスタイル。リーグでもその筆頭にあたるチームだ。

Attacking Style: Bournemouth edition 🔴@Carra23 comments on the Cherries being the most direct team in the Premier League 🍒 pic.twitter.com/kYCSKJtCHx

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 30, 2024

開幕から2試合を経て、エバートンはどのような修正を図ったか。まず、大きな変更点は攻撃陣にあった。エンジャーイの先発起用(LWG)とマクニールをトップ下に置く采配である。プレシーズンやスパーズ戦の後半で試した形をようやく試合の頭から採用した。

エバートンのベースフォーメーションは4-2-3-1、ボーンマスも同様である。

ボーンマスはそこからやや形を変えクックがアンカーの形を取り、最終ラインに降りる動きを織り交ぜながらロングボール中心の攻撃を仕掛ける。アラウホとケルケズの両SBは高い位置を保ち、攻撃の要であるセメネョ、タヴァニアをサポート。新加入のエヴァニウソンは昨季ソランケが担った裏抜けを軸にエバートンDFに迫る。

だが、ボーンマスの攻撃はエバートンにとって守りやすい形。縦への仕掛け、ハイボールへの対応は望むところ。前節までに経験したような立ち替わるマーキングの苦労を伴わず、デュエルに真正面から応対することで適切な処理ができていた。守備に関してはコールマンが復帰した以外に大きな変化はなかったように見える。ゲイェとイロェブーナムは攻撃時に2人とも高い位置でセカンドボールの回収を狙った(ブライトン戦よりは高低差をとってバランスを意識したかもしれない)。

何より初先発のエンジャーイが守備でも計算できる献身性を発揮したことがプラスだった。ルーズボールを拾い、キャリー、ドリブル、独力で突破できることで攻撃の時間を確保。守備陣のタスクを大きく楽にした。マクニールの左サイド、ドゥクレのセカンドトップでは発揮できないポジティブ・トランジションを創出した。

ただし、ボーンマスにとってもエバートンの攻撃が守りやすいことに変わりはなく、対面でのバトルでどちらが勝利するか、特に前半は出足の鋭い方がイニシアチブを握る、そんな膠着した時間が続いていた。故にテイクオンの勝率が高いエンジャーイが目立ったゲームでもあっただろう。

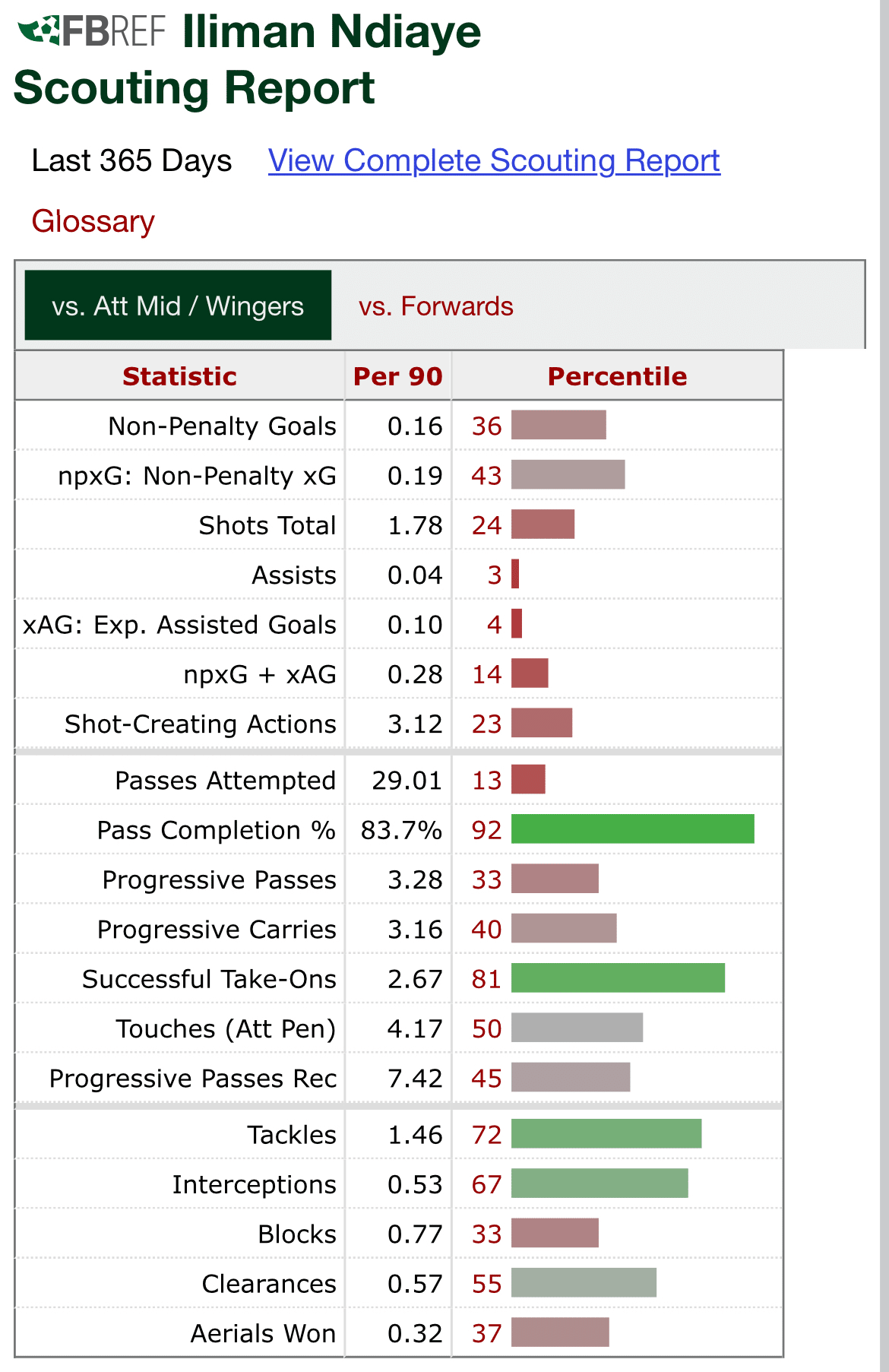

パーセンタイルスタッツ

(AM,WG部門)

パーセンタイルスタッツ

(AM,WG部門)

エンジャーイはボーンマス戦で両チームトップのボールリカバリー(12回)を記録し、タックル4回を全て成功させた。アラウホとセメニョというボーンマスの強力なサイドラインに引けを取らないトランジション対応を披露。特にポジティブ・トランジションでの準備に長けており、見応えのある駆け引きにスタジアムが沸いた。

マクニールとの大きな違いはテイクオン。奪ったボールを的確に味方に預けるか、自身単独で対面勝利に持ちこむことができ、トランジションで次の展開に移行する、被ファウル含め攻撃タームの増加を見込めるメリットを授かった。

一方、今季トップ下で起用されたマクニールは獅子奮迅の活躍を見せているが、守備面でも豊富な運動量とインターセプト力で前線からの攻撃的守備で一役買う仕事ぶり。繰り返すが、縦軸に意識の強い、ダイレクト・フットボールを志向するダイチ・エバートンにとっては攻守に理にかなったシステムになっている。

セットプレーの流れから今季初ゴールを決めたキーンのショットは昨季から続く得意のパターン。追加点はビルドアップから生まれたが、イロェブーナムの前進とゴールへの姿勢、ボールを失いそうなところでのエンジャーイのプッシュとリカバリー、マクニールのスルーパスと抜け出すルウィン、狙いと実戦が見事に噛み合ったシーンだった。

采配と修正力

しかしながら、ダイチの目指すフットボールは消耗が激しいことも自明的である。だからこそ、プレシーズンにおける持久力メインのトレーニングがあるだろう。縦軸で長い距離を走り続ける選手たちはボールを支配してペースを握る猶予は持ち合わせていない。相手の攻撃ペースに依存しているからだ。それでも後半に入ってギアを上げたエバートンは、より攻撃的に振る舞うスタンスを見せた。ボール支配率:ブライトン戦(38%)、スパーズ戦(30%)とした中、ボーンマス戦では47%を記録した。ポゼッションが割れたことでハイターンオーバーによる負担が増える。

1得点目の後に逸したコールマンのビッグチャンスは3人目が崩しに関わる迫力を見せ、2点目の後には3点目を獲りに行く勢いを持続させた。事実、ルウィンの得点後58分から、失点する86分まで攻撃のペースを落とさないばかりか(ショット数:5本)、選手交代も83分にエンジャーイを下げてドゥクレを投入するまで動かなかったのである。90分フルタイムで走り切る、そんな前提としてのダイチイズム。ラインを下げてロウブロックで守り切る、その選択するのではなく、前に出て攻撃時間を確保することで守備機会を減らす道を選んだのだ。ここにはブライトン戦で目指したスタイルがボーンマス相手にハマったこと、スパーズ戦での低ライン/ロウブロックのパフォーマンスが良くなかったことに起因しているかもしれない。

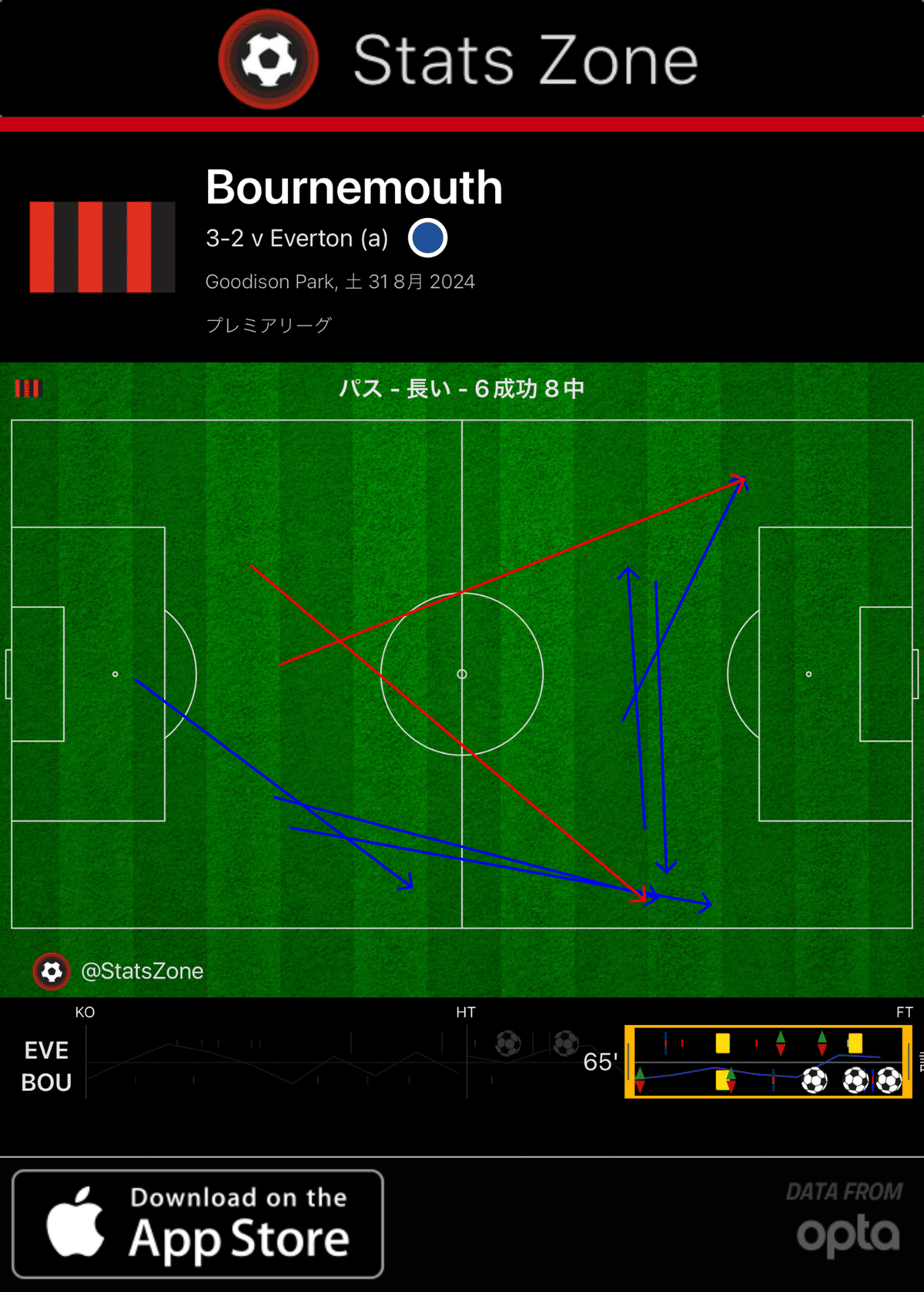

では、ボーンマスはどうだったか?

試合開始から64分までのロングパスマップ。

最初の選手交代65分から試合終了までの

ロングパスマップ。

縦方向のロングボールが激減。

問題はトランジションの手綱を取ったエンジャーイの交代後だろう。

イラオラ・ボーンマスは2失点の後、機敏なベンチワークを開始。65分(3人)、77分(2人)と大きな動きに打って出た。不発に終わったエヴァニウソンらを下げてワッタラやシニステラといったアタッカー、パスセンスに秀でたハイセン、俊英スコットを投入。続々とフレッシュな面々へと入れ替わった。

ゲームを見直す中、ボーンマスに起きた変化は選手交代だけではないことがハッキリと理解できた。それまでロングボール主体でエバートンゴールを目指したイラオラの采配。しかし、ビハインドを負ったことでそのアプローチに見切りをつけた。縦に放るロングパスを避けるように、65分以降はショートパスとポゼッションを主体としたショート・カウンター型の戦術プランへと修正を図っていたのである。

オープンな展開になった60〜70分台のチャンスタイムがすぎてしまうと、徐々に疲労の色が見えたエバートン。ボーンマスが交代枠5枚を使い切ったあとの83分、ダイチ陣営はやっと重い腰を上げた。エンジャーイに代えてドゥクレを投入。試合を締めるため、リズムを作り出したボーンマスに対抗して中盤の運動量を増やしたい思惑があったはずだ。勝っているなら基本的にはやり方を変えない。

ダイチの采配とは裏腹に、イラオラの選択が正しかったことは残りのたった10分に凝縮されている。無闇なボールロストが減少し、着実に反撃へと繋げたのだ。ロウブロックは簡単にハーフスペースを突かれ、プレスバックの足も止まった、3点目を取りに行ったエネルギーが、アディショナル・タイムに守り切る脚力を残さなかった。ピックフォードが瀬戸際で止めたシーンも一度ではない。エバートンの崩壊は偶然ではなかったのだ。

3失点を見返す勇気のあるエバトニアンは是非振り返ってみてほしい。クロスを簡単に上げさせるのは、マークの受け渡しができていないこと、前方へのプレスが激しい一方で、背後のカバーリングやクロスに対するマーキングが甘いこと、2列目から飛び込んでくる選手に対して無防備だったこと、挙げ始めるとキリがない。そして、リードした後のゲームプランが明瞭ではなかったことは、今季の課題として受け止めることになった。

❹vsアストン・ヴィラ戦

この経験は後半戦で再び立ち上がるか否かの分水領だ。

ここまで3試合を振り返ると、それぞれ対戦相手ごとに課題が生まれ、異なる表情やチーム状況の推移を観察することができたと思う。自滅した側面や試合展開による采配の重み、怪我人を複数抱える中で克服すべきポイントが見えてきた。カウンター・アタックを軸にしたスタイル、エネルギー消耗の激しい積極性、その裏に付き纏うリスクと対策されやすい戦術。

エメリが築き上げたアストン・ヴィラの力強さは欧州でも通用するスタイルへと成長を続けており、今季に関しては元エバートンのオナナをスムーズに戦力化、加えてロジャーズという隠し玉もお披露目し、確かなスタート・ダッシュを切っている。

それでも果敢なプレスから奪ったマクニールの個人技による得意のミドルショット、セットプレーから決めたルウィンの追加点はエバートンが突破口を開ける数少ない手段であり、限られた機会をモノにしたリードとなった。

不完全な5バック

ヤングを左SBに移し後半早々からダイチは5バックを採用。

リードをどのような形で守るのか。ヴィラのビルドアップは左肩上がり、特にディニュが高い位置まで幅をとる形に苦しんだエバートン。スパーズ戦で通用しなかったMFラインで5レーンを埋めるのではなく、ハリソンのWB化でディニュへのマンツーマン・ディフェンス/5バックを敷く戦法を実践した。

ここまでの3ゲームでは試さなかった形。5−4ブロックは非常にコンパクトで、ヴィラの攻撃陣が攻め倦む時間帯もあった。しかし急造の5バック、相手が崩し始めるのに時間は掛からなかった。58分には2失点目。右WBに入ったハリソン、慣れないゴール前でのボール処理を誤ってしまった。

スコアは2-2、エバートンが5枚のDFラインに変更した後、再三ヴィラのビルドアップ。横移動を取り入れた崩しを見せた。こちらもギリギリのところで失点を回避したが、見事なシーンだった。

ミドル〜ロウブロック(ゾーン2〜1) 62分〜

コンパクトなライン間をワトキンスのアクションで広げられたシーン。キーンが後方に押し下げられ、マッギンが大きく横方向にランニング、ロジャーズの動き出しも素晴らしく全てのプレーが連動している。

ミドル〜ロウブロック(ゾーン2〜1) 76分〜

The winner, in all its glory ⚡️ pic.twitter.com/L6fafOM6Cc

— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 14, 2024

このピンチが訪れた直後の64分にハリソンとゲイェを下げてオブライエンとマンガラを投入したエバートン。ガーナーを大外のWBに配置し、CBを3枚並べてドローに持ち込む選択に。ボールを拾っても前に進めない状況が続き、受け身の姿勢が続いた76分、途中出場のデュランが試合を決するスーパーゴールを決めてみせた。

観戦中、このシーンではデュランを褒めるしか言葉が浮かばなかったがエバートンに問題がなかったわけではない。デュランのショットが生まれるまでに27本ものパスが途切れることなく繋がれた。

マンガラがボールホルダーに対してチャレンジした背後のスペース、ここをディアゴナーレ(斜め後方のカバーリング)で防ぐことを怠ってしまった。前半から走り続けてプレスが弱まったマクニール、寄せきれずに中途半端な立ち位置に終わったイロェブーナム。ターコウスキもチャレンジが曖昧に。特に、イロェブーナムはここで厳しく寄せるべきで、寄せた場合にはエンジャーイがスライドしてディアゴナーレを繰り返すような守備が重要である。ヴィラの攻撃的な連動性に耐えるためには、守備でも連動性が求められるのだ。

守備時のブロックを構築する中で、2ラインをコンパクトにすることはできても、基本的なチャレンジ&カバーが実装されず、枚数が揃っていても対応できなかった5バックの不完全さが露呈されたシーンだった。2試合連続、2点差をひっくり返されたショックの大きいゲームとなってしまった。ボールの奪いどころに迷い、防御が"防御のため"になった時、我々の未熟さと弱点が表出した。攻撃のための防御になった時、アストン・ヴィラが相手でも先制できた。このバランスを見つけることは、今季の大きなテーマになるだろう。

まとめ

今号ではプレミアリーグ第1節から第4節まで、エバートンの守備面に重点を置いて分析した。スロースターターとして有名なダイチのチームとしては、直近のイプスウィッチ戦まで8節を消化した時点で見てみると決して悪い状況ではないだろう。事実、この開幕4ゲームのあと、4戦無敗(2勝2分け)という成績で進むことができている。

但し、第4節以降の4チーム中3チームがボトムハーフに並ぶクラブであることを忘れてはいけない。この先の上位戦線とぶつかる冬の連戦へ向けて、よりポジショナルでハイプレッシング、強力な攻撃陣を要する上位勢への対策を確固たるものにしなければいけない。

その危機感を踏まえた上で、今季の開幕4節は今後の糧として非常に大きな経験となる。

①アグレッシブなプレッシング・スタイルは、いかなるリスクヘッジ(危機対策)とマネジメント(体力面、システム)を以て維持するのか?

②可変システムを用いて立ち替わるポジショニング、プレスを剥がす戦術、流動的な横移動を含む2人目、3人目の動きにどうやって対応していくのか?

③ボール支配率が30%前後に押し込まれ、ロウブロックの守備で耐え続ける強度をどのように構築するのか?リードを守り切るゲームプラン、そのアプローチは試合展開に対して適切なのか?

次号では、このような課題が浮き彫りになった上で、第5節〜第8節の戦いぶりにフォーカスして行きたい。

小ネタ

PLで10試合以上指揮をとった監督たちの中で

8月の成績が最も悪い人たち。

ダイちゃんの上を行くのは

あのウォーノックしかいないそうです。

最後までお読みくださりありがとうございました。また次のNSNOでお会いしましょう。

いいなと思ったら応援しよう!