『罪と罰』の問いと答え3 エレーナ・ゴルフンケリ

日ロ共同版の『罪と罰』の主題は何か? 私はこれが意識の運命的な過ちについての劇だと思えた。傲慢な知性を持った近代人が偽の目的のために一線を〈踏み越える〉物語。付言すれば、彼の知性とは、性急な知性だ。せっかちなこと――それが近代人のメンタリティーである。小説の中でラスコーリニコフは例の「論文めいたもの」を書き、あれこれと推論し、考察した。そうして自分の人生を一新することのできる出来事に向けて、準備を重ねた。ドストエフスキーの登場人物にとって大事なのは根拠であり、そしてみじめな存在状態とは裏腹の、何か巨大な目的であった。ラスコーリニコフは語る。「狭い場所から脱出したかった――自分の住まい、貧しい懐、学問、聖書の教え、何もかもうんざりしたんだ」と。それで広々した場所を、自由を望んだ。『生ける屍』のフョードル・プロターソフのように。彼は完全なる自由を欲したが、〈善き意図〉のほうは付け足しだった。ナポレオンのような人物になろうというのも、結局は個人的な幸福の追求であって、人類を幸せにする方法ではなかろう。21世紀人にはナポレオンのような万人の幸福のための〈行軍〉というのは、まったくのロマンチシズムに過ぎない。今日では万人の幸福のための最大目標は、エコロジーと世界の非核化である。今日では個人の豊かな暮らしが幸福なユートピアの代替となっている。今のラスコーリニコフにはわかっている(「知っています!」)――アリョーナ・イワーノヴナのちっぽけな隠し金を奪って大学の学費に、母や妹の生活費にしようなんて、滑稽な目論見にすぎない。そこにどんな「万人の幸福」がある? 「自分のために殺した」のだ、斧が他人の頭蓋を粉砕する様を確かめようとしたのだ。どんな人間にも備わっている、無意識のサディズムに駆られたからである。結果は二倍の成功で、頭蓋が2個粉砕された。ドストエフスキーは捜査官に成り代わって、殺人を解剖学的に叙述しているが、それも偶然ではない。セリフを極端に切り詰めた三浦の舞台でも、犯罪の細部描写は惜しまず、斧がどこに刺さったかまで詳細に伝えているが、それもまた偶然ではない。

それはポルフィーリー・ペトローヴィチのセリフ通り「現代の事件」だからだが、我々にとっても同じくこれは現代の事件である。目的のない殺人(「ただ殺したんだ!」)のモチーフが、この芝居では単に強調されるどころか、思い切り特筆されている。ナポレオン、大学、万人の幸福――これはみな口実だ。何もかも許されるという現代の歪められたロマンチシズムが、ラスコーリニコフを教唆した。ロマンチシズムは常にユートピアかカタストロフィー(破局的大変動)かを志向する。ユートピアは無害だし、アンチ・ユートピアも同じだ。しかしカタストロフィーは別物だ。そこではロマンチシズムが現実という汽車の車輪に巻き込まれる。ラスコーリニコフも、現実の重い車輪に轢かれた。それは彼が人工知能ではなく人間に過ぎないからだ。ハムレットが嘆いたごとく、「この世の精華」ならぬ「一握の灰」に過ぎないからだ。

ラスコーリニコフは日本版もロシア版もともに、思想的な幻覚の犠牲者だ。自分の置かれた環境と時代の鮮やかな典型的人物である(ただし人格ではない!)。京都版は悪魔性と騎士性をもち、ペテルブルグ版は抒情的で心優しい。我が国のラスコーリニコフには、いかにもロシア人らしい、呑気でなにか締まりのないような性格がうかがえる。時には全く自分の意志がなく、何でも言うことを聞いてしまう。また時には皆に向かって反抗し、「連中のところ」すなわち自分を裁き、断罪しようとする人間たちのところへ絶対に行こうとしない。この我が国のラスコーリニコフ(ゲンナージー・ブリノフ)は、粘土のような柔らかい人間から、人間の尊厳の擁護者へと硬化していく。受難者でも分離派でもない。これは「自分のために殺した」と恐れずに言うことのできる人間だ。殺したのは他人の命に価値を認めないからだし、自分の命にも価値を認めていない。現代の若者である! 彼は外見自体も典型的なペテルブルグ人(あるいはモスクワ人、あるいは…)に見える。恨みがましい様子は全くないし、憎悪や残酷さを爆発させることもない。ふつうであること――それが彼の魅力であり、同時にもろさでもある。最後のいくつかのシーンのラスコーリニコフは、とりわけ見事だ。真率さ、まじめさ、孤独の勇気、敗北者の静かな強がりの言葉。「私が殺した…」という最後の絶対に必要なセリフを、彼は客席に向かって挑戦的に投げかけるのではなく、自分自身に向かって静かに、気高く語り掛ける――もしかしてそのセリフの意味を初めて理解したかのように。

二人のラスコーリニコフはいずれも後悔しない。斧で殺した、二人殺したと白状はするが、悔いてはいない。ドストエフスキーがソーニャの像を通じて導入した正教からの要請は、三浦の演出したラスコーリニコフ像には存在しない。主人公が舞台の〈広場〉に登場して全世界の前に跪き、犯した行為を悔いるという旧式のモデルも、また存在しない。今の常識となったのは、傲慢に、時にシニカルに自説を主張し、個人的な挑戦を正当化しようとすることである。アリョーナ・イワーノヴナもリザヴェータ・イワーノヴナも、仮のではなく本物の犠牲者であるが、彼女たちは後景に退けられている。ロシア版アリョーナ・イワーノヴナ(タチヤーナ・ベドーワ)には、(サディスト的な犯罪を正当化するような)忌まわしさは全くない。それどころか、〈しらみ〉には似ても似つかない、上品でまだ若々しい女性で、商売で小金は稼いでいるかもしれないが、寄る辺なき者や貧しい者たちを巣にかける血に飢えた毒蜘蛛には程遠い。スレードニャヤ・ポジヤーチェスカヤ通り(質屋の店の界隈)を歩くこの幾分謎めいた姉の後を、子をはらんだ寡黙な妹が、一歩一歩付き従っていく。アリョーナ・イワーノヴナは「清算してくださいね」という彼女の意味深長な看板セリフを口にしながら、ラスコーリニコフの裁判の告発人団に加えられる。被告は殺害した後で彼女を見かけると(「幽霊だ! 影だ!」)、しげしげと相手の後頭部に見入って、斧の傷跡がどこにあるか探ろうとするのだ。

殺人は何かロマンチックな幻想の副次的効果のようなものと化している。ふと記憶に浮かぶのはユーリー・リュービーモフがタガンカ劇場で演出した芝居で、そこでは入場する観客を血まみれの小道具、ぼろきれ、斧が出迎え、陰惨な事件とその捜査の物語であることを予告していた。今回の『罪と罰』の場合、斧の存在は、斧の形に見えるラスコーリニコフの手によって表し、それは肘のところまでコートの裾にくるまれている。だが約束事であれこうした犯行道具の表し方も厳正な真実を示している――それは手であり、人間の手によって殺人がなされたということである。

二人のラスコーリニコフはともに同情を誘う。我々の目の前で若者が深淵に身を投げるが、その深淵は我々の平穏で凡俗な日常からは遠い世界だ。彼は(監獄や懲役で)現実の自由を失う恐れがあるばかりか、我々の共感さえ失う恐れがある。母親も妹も友ホレイショー(つまりラズミーヒン)も彼を見捨てはしないが、この憂鬱な物語を客席で見ている他人たちについて言えば、その判断および宣告は個々別々である。一緒に客席にいた私にも、それはわからない。

三浦のこの芝居には(とはいえここで論じるのは一つの芝居に過ぎず、異本については後述する)原作の小説とも伝統とも衝突する一つの人物像がある。それはソーニャ、ソフィヤ・セミョーノヴナ・マルメラードワだ。BDTではこの役は若い女優アレクサンドラ・ソロヴィヨーワが演じた。いかに若いとはいえ、彼女はソーニャがラスコーリニコフの救命用の浮き輪の役だということを知っている。この小説のどんな解釈においても、常にそうであった。ソーニャはラスコーリニコフをかたくなな無神論とエゴイズムから解放しようとする。ソーニャは光に満ちた人格で、ラスコーリニコフだけでなく彼女の周囲にいる人間がみなその光を浴びずにはいない。だが三浦の解釈はより複雑だ。そこで重要なのは、彼女がラスコーリニコフの犯行告白を受けることでもなければ、彼女が進んで流刑の運命を共有しようとすることでもない。福音書の文言をラスコーリニコフに説明するのがまさに彼女だということでもないし、彼女が正教の真理を背負っているということでもない。ラザロの復活のくだりを読む(もしくは演ずる)彼女は、宗教的痴愚さながらで、けたたましくあざ笑い身を転がす。あたかもその魂が福音書の物語を全く受け付けないかのようだ。

この芝居におけるソーニャは、自身が力そのものだ。まるで心を開くかのように、何度も何度も大きく広げられる両手(ちなみにこの動作に遠くの鐘の音が呼応することも度々ある)、頻繁に十字を切る動作、深々としたお辞儀――これらは彼女のキリスト教徒としての品位を示す。ただし彼女がこうしたことの程度をわきまえてさえいればだ。現代のこのソーニャは程々ということを知らない。それで次第に救済の邪神、魔女のようなものに変身していく。暴力による救済は現代の社会「教育」にみられる現象である。

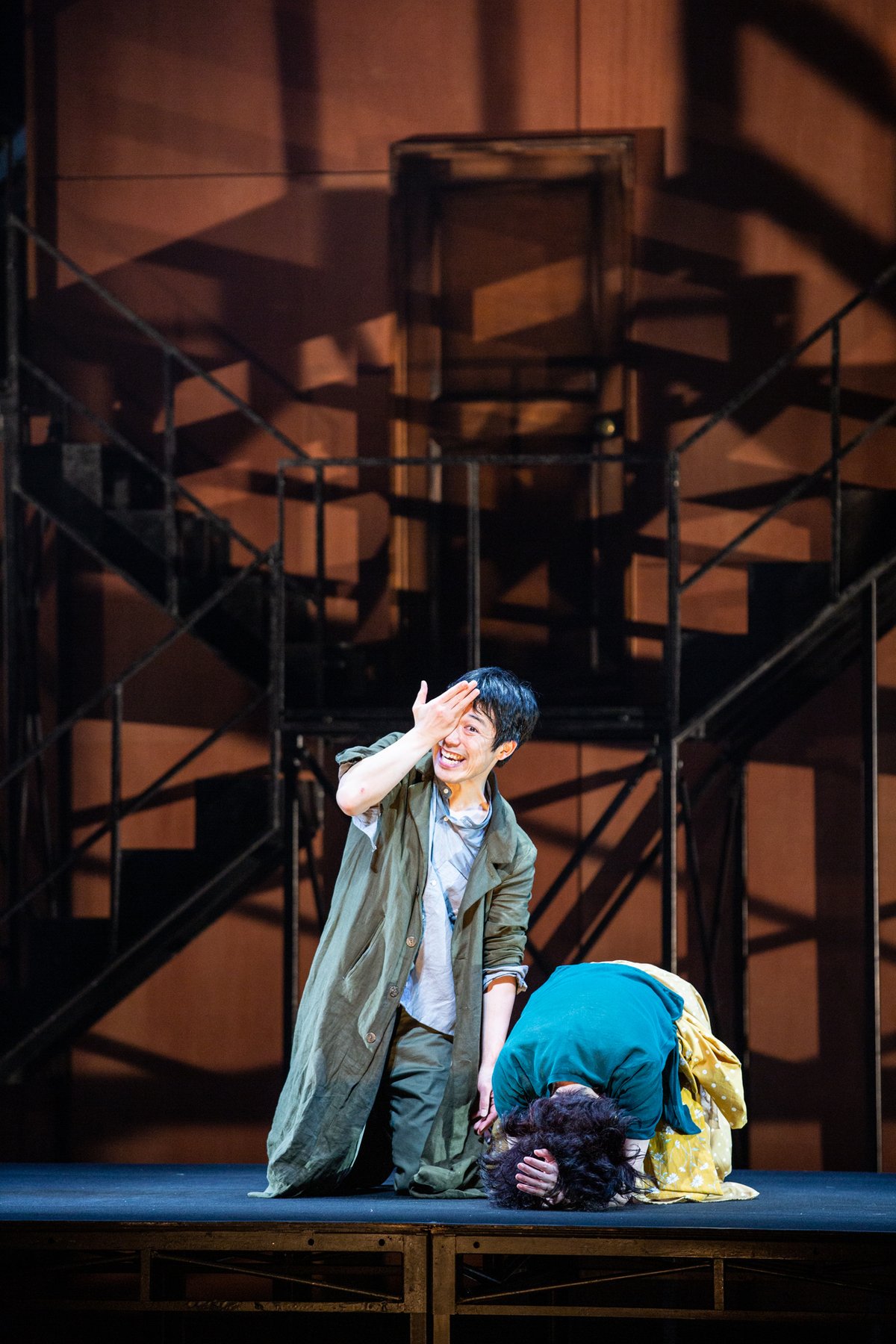

二つのシーンがラスコーリニコフとソーニャの関係の経緯を示している。はじめはラスコーリニコフがソーニャのすぐ後について歩いていく。次に彼女と並んで跪き、彼女の同情と助けを求め、自分に従うよう要求する。手の遊びが始まり、二人を結びつける。次に第二のシーンでは、再び両者が跪いており、こんどはソーニャがラスコーリニコフに同じ要求をする。手の遊びは暴力的な段階になり、ソーニャはラスコーリニコフをつかまえると、一瞬もその手を放さず、彼の体をへとへとにさせ、同時に彼の心もへとへとにさせる。ラスコーリニコフに殺人を命じた小悪魔についてのセリフは、この芝居にも残っている。そして特別な仕方で善をとなえ「殺すな」と要求する悪魔的な力も、ソーニャに体現され、彼女の絶叫、身体の耐性、カリカチュア的な従順さ、そして同時にファナティズムとして現れる。

エレーナ・ゴルフンケリ

ロシア国立舞台芸術大学(サンクトペテルブルグ)教授

原文 Елена ГОРФУНКЕЛЬ «Вопросы и ответы «Преступления и наказания»», 『Slavistika: 東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室年報』37巻、2023年、5-20頁。