【選挙に行く前に知っておきたい 経済のしくみ#3 解説編】 なぜ日本のGDPは成長しないのか

さて、今回は前回の記事、「なぜ日本のGDPは成長しないのか」のデータ解説編です。前回の記事を読んでいない方は、下記のリンクよりアクセスできます。

前回の記事をお読みになった方には繰り返しになりますが、「選挙に行く前に知っておきたい 経済のしくみ」では、掲載後に記事の中で使用した経済データの調べ方や算出方法を具体的に開示します。

これによって、皆さんにも実際の経済データを直接見ることできるようになります。そして自分でデータを検証して、自律的に判断できる日本人が増えていくことになります。このように自立した国民が立ち上げることで、政治が変わり日本が良い方向に進んでいくことができると信じています。

日本のGDPと構成

最新データの探し方

まずは、今回の記事の2つの大きな指標の1つである日本のGDPとその構成の内訳についてからです。GFPは内閣府の「国民経済計算」というデータから確認できます。この統計は今後もよく使っていくので、覚えておくと大変便利です。

Googleなどで”国民経済計算”と検索すると、下記のリンクのページにアクセスできます。

少しページを下がると、早速「最新の四半期GDP速報」という項目があるので、メニューの中の「統計表一覧」を選んでください。

進んだページに掲載されている各種データの中から、「実質年度(CSV形式)」をクリックしてダウンロードします。もう1つ下に「実質暦年(CSV形式)」というファイルもありますが、これは4月-3月のデータと1月-12月データの違いで、今回のような長期分析ではあまり大きな影響はないと思います。今回は年度データの4月-3月を使いましたが、あまり細かいことは気にしなくて良いと思います。

ファイルを開くとシートは1枚のみとなっており、ここに1994年(あるいは年度)からのデータが格納されています。一番左のB列が実質GDPの数値で、C列より右側は各構成要素の数字です。

これらの数字を活用して積み上げ棒グラフを作成しましたが、これで終わってしまってはあっけないので、本編にはありませんでしたが、多少このデータからわかることを、以下付け加えたいと思います。

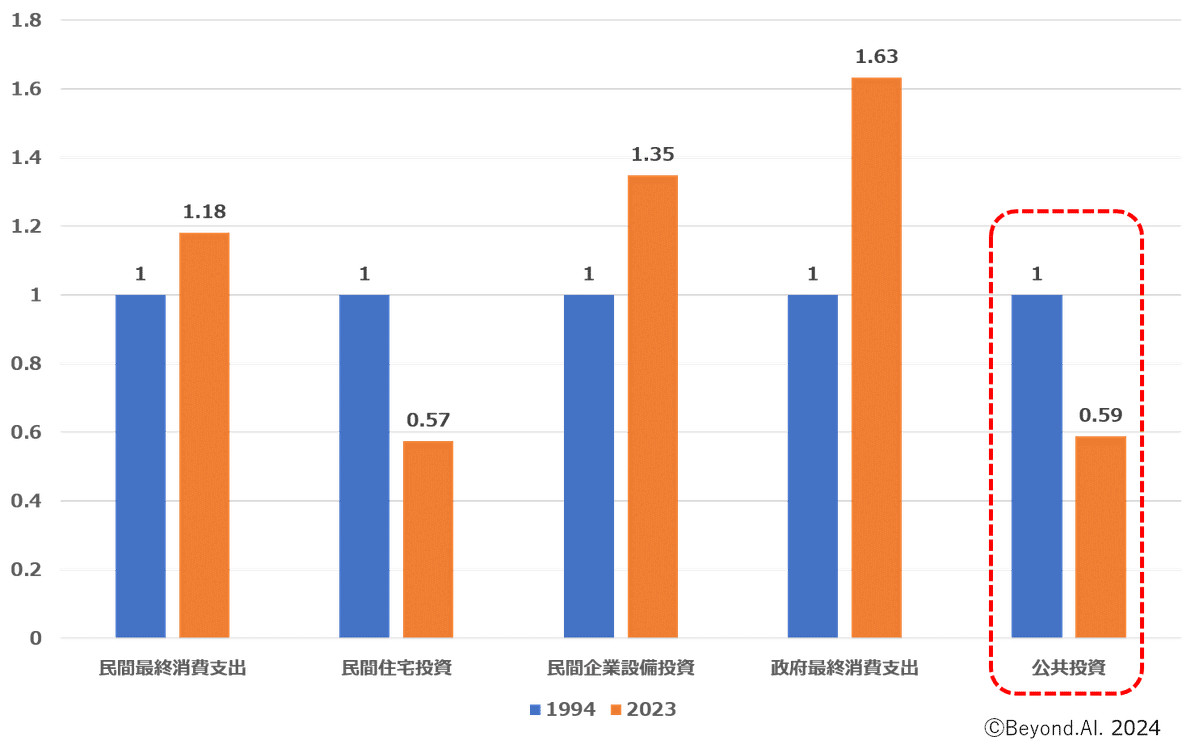

GDPを構成する要素のうち、在庫の変動と財貨・サービスの輸出入については、そのときの経済状況によって変動するものなので除き、1994年と2023年を比較したのが下のグラフです。2つの項目、民間住宅投資と公共投資の2つが、4割以上減っています。

民間住宅投資が減っているのはともかく、公共投資がここまで減っていることを皆さんご存知だったでしょうか。2000年代の小泉構造改革以降、民主党政権下の2010年からいまの数字に落ち着いて変化していません。GDPに占める公共投資の割合で見ると、1990年代の半ばまでは10%を占めていましたが、今や5%を切るところまで減少しています。

当時は構造改革の名の下に無駄な公共事業を減らすということで国民の支持を得ていたことを、皆さんは覚えていらっしゃいますでしょうか。公共事業についての詳細は別の機会に譲りますが、こうした緊縮財政の結果として日本のGDPが過去30年間ほとんど成長しなかったことを考えると、複雑な気持ちになることは避けられませんね。

この記事が参加している募集

よろしければ、Beyond.AI.の活動へのサポートお願いします! いただいたサポートは、今後の執筆活動の経費として使わせていただきます!