気絶から無意識への進化「22世紀の民主主義」感想。〜摘読日記_57

成田悠輔著「22世紀の民主主義」を読みました。

序文で、おすすめの読み方を書いてくれています。

はじめの「要約」をまず読み、次に「本体」、最後にもう一度「要約」と読むとこの本の主張が立体的に掴めると思う、という事でした。

確かに、ひとつの構造物として掴みやすくなると思いました。

成田氏はYouTubeを見てても思うのですが、普通に相手に伝わることを大事にしているところが感じられ、好感を持っていました。

著書は初めて読んだのですが。

内容は、気絶状態の民主主義について、現在の選挙をはじめとした政治システムや有権者側の問題を冷静に見つめ直し、新たな民主主義のあり方として「無意識民主主義」確立の可能性を論じるものです。

民主主義は重症、気絶状態。

主張の中心は、複雑多数の政策論点に対して、もはや有権者がじっくり吟味して政治家や政党に託すべく投票するのは非現実的で、そもそもパッケージ化された政策があらゆる論点を適切に掬い上げているとは思えない、という所だと思います。

そして「無意識民主主義」、というものが提案されます。

有権者が無理やりうんうん唸って1票を投じるのではなく、社会に様々なセンサーを張り巡らし、民意を適切にすくいあげ、アルゴリズムによって政策を選択する。

もはや、政治家や政党も存在する必要はなく、どうしても政策実施の主体のようなものが必要なら「ネコ」や「ゴキブリ」に任せてもいい、という主張です。

面白いですね。

ここでもう一度、上記で引用した所を。(ここから私の趣味と重ねた感想です。)

ここを読んで、競馬予想にも「無意識民主主義」というか、「無意識予想状態」を自在に作り出すことができたら、などと考えてしまいました。

↓書き換えてみました↓

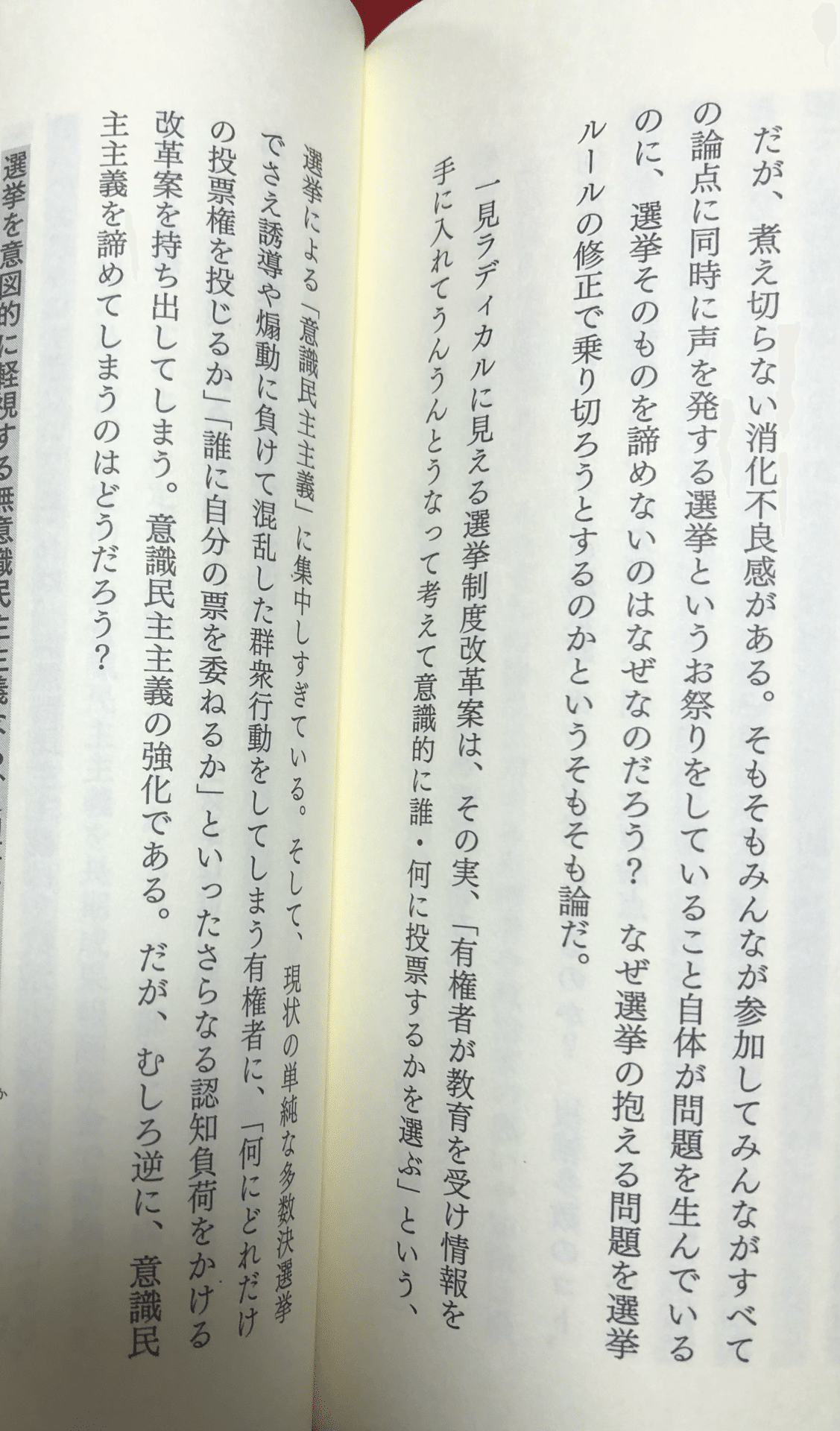

煮え切らない消化不良感がある。

そもそも予想にまつわるあらゆる要素を洗い出して予想行為というお祭りをしていること自体が問題なのに、的中を諦めないのはなぜなのだろう?

「予想者が情報を手に入れてうんうんとうなって考えて意識的にどの馬に投票するかを選ぶ」という「予想民主主義」に集中しすぎている。

そして、誘導や煽動に負けて混乱した投票をしてしまう予想者に、「どの馬にどれだけ投じるのか」「どの予想家の予想に乗り自分の金を託すのか」といった認知負荷がかかっている。

だが、いっそ「予想民主主義」を諦めてしまうのはどうだろう?

(笑)。

前にも書いたことがあるのですが、競馬予想において予想に関わる要素を洗い出したらキリがありません。

馬の状態、騎手の調子、天候と馬場状態、距離適性、相手関係、トラックバイアスなどなど。

投票直前まで、まさに「うんうんうなって」、「負荷がかかっている」状態です。

負けがこんできた時など、ほとんど気絶状態で馬券を買っている時も正直あります。

いっそのこと、アルゴリズムで無意識に買った方が結果はいいのかもしれません(笑)。