UP Lifeとは何なのか?

私がUP Lifeに勤めたのは2019年9月。それまでは「いつか地域に行きたいなー」と考えていただけで、何となく病院での勤務が4年目を迎えた一社会人でした。

その時から社長の松本、研究部の山下、猿みたいな奴の4人で話し合いながら作ってきたUP Life。今では年50件以上の見学依頼が来るほどの人気施設に育ちました。

そんなUP Lifeですが、最近では会う人に「UP Lifeって聞いたことあるよ!」などと言っていただけるようになりました。

こんなスタッフが出てくる環境が素晴らしい! https://t.co/HiwQlVK2V8

— あき@Well-being base (@ptofcommunity) March 2, 2023

全国の病院から頼れる中堅の先輩療法士がいなくなりますよね?

— 白土大成┃第2回日本老年療法学会学術集会準備委員長┃Shiratsuchi Daijo (@shiratsuchi_ger) January 28, 2023

それ全部ここにいます。

ってくらいキレキレの頼れる兄貴たちしかいません。

おすすめです。 https://t.co/HX7tZ6jd65

おかげ様でご利用者からも同業者からも少しずつ認知され始めていることを実感します。てことで、ここで唐突な念押し宣伝をさせていただきます。

介護予防とは一体何なのか。最適解に限りなく近い社会実装はどれなのか。自分達が歳を重ねた時にどんなサービスがあると良いのか。

そんなことを一生懸命考えながら作ったサービスです。

部長(@yamakentoooo )が集計してくれた、

— 松本 裕輝 Yuki Matsumoto (@matsu__73) May 3, 2021

UP Lifeのアンケート結果(顧客満足度100%)が何回見てもすごいんだけど、

毎週あがってくる

ミーティングの内容や、

その内容が毎週ブラッシュアップされていく様子を見ていると、

日々の積み重ねが、

とんでもない結果を生むんだなって納得する。

お陰様でUP Lifeに興味を持ってくれている方が増えてきたので、ここで改めて「UP Lifeとは何なのか?」を以下の方に向けて書いていこうと思います。

・UP Lifeを知りたい方

・生活期で働きたいと思っている方

・デイサービスの開設を考えている方

もし、記事の内容が良ければ就職を検討してください。UP Lifeのサービスや研究システム、人事体制を紹介できる範囲で公開します!

①UP Lifeのサービス理念

UP Lifeのサービス理念は「セルフメディケーションを当たり前の文化にする」です。

セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることを指します。簡単に言うと「軽い体調不良は自分で良くしよう!」ということです。

この理念にいたった背景としては、我が国日本の健康問題とヘルスケアシステムが関係しています。

まず、日本の健康問題の代表として超高齢化社会が挙げられます。2017年時点での要介護認定者数は約633万人となりました。

また、生活習慣病(がん・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など)の総患者数は約1780万人と言われています(厚生労働省:平成29年版厚生労働白書)。

これらの問題の解決策として、医療・介護保険などのヘルスケアシステムが存在します。しかし、サービス依存性の高いシステムや社会保障費の著しい増加などから、現行の体制の持続可能性は低いように思えます。

そこで、弊社(株式会社ARCE)は3つのテーマで世の中の健康問題の解決に取り組む決意をしました。

①自己管理能力を高め、予防知識・手段を活用できる人を増やすこと

②正確な情報にリーチしやすくし、全年代のリテラシーの改善に努めること

③支援が必要な方とその周りの方を巻き込んだトータルアプローチ

その一部の事業を担う役割として、生活習慣病およびフレイル予防に特化したUP Lifeを開設しました。

②UP Lifeのサービス内容

UP Lifeのサービス内容はとてもシンプルです。

目標や状態に合わせた個別に作成した2時間分の運動プログラムの遂行と20分程度の健康指導を行います。

残りの時間は送迎の準備やバイタルサインの確認が中心になります。運動プログラムの中に自主練習指導や個別に合わせた健康指導も含まれます。

健康指導ですが、UP Lifeではミニ講義と呼んでいます。ミニ講義は、生活習慣に関連した利用者教育のことを指し、言い換えれば血圧管理や筋力の付け方などを、生活の中に落とし込む方法を学校の参加型授業風に伝えることです。

サービスの全体像を簡単に説明すると、状態の確認・運動・健康指導をして、その内容を自宅に持ち帰るセルフメディケーションサービスです。机に座らせて喋る時間やマッサージは一切もうけていません。

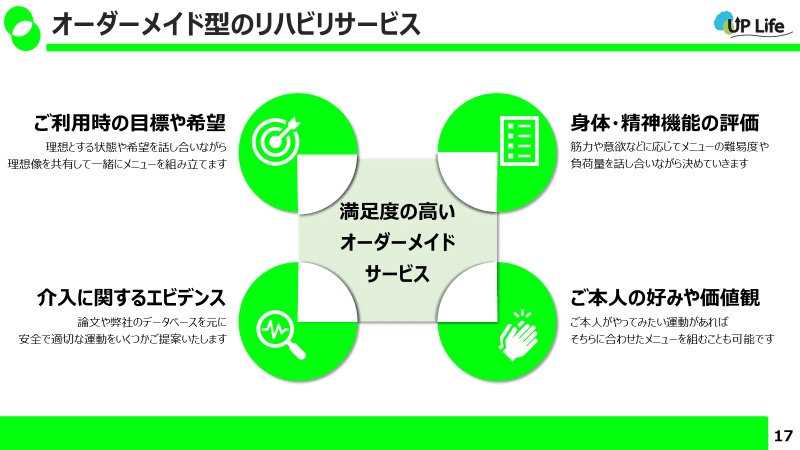

UP Lifeは利用者によって介入内容を変えるので、特定の”コレ”といったものがありません。利用者は定員10名とスタッフの人数より多いですが、それでもオーダーメイド性を保ちながらサービスを提供しています。

と、説明すると3つの疑問を持たれる方がいるので、それについて解説します。

Q1.利用者数>スタッフ数で安全面や効率面は大丈夫?

こちらは何百回と聞かれました。1on1で対応する経験を重ねることが多い理学療法士や作業療法士にとっては当然の如く抱く疑問です。

UP Lifeは3店舗開設して3年半経ちますが、転倒によって処置が必要となった利用者のアクシデント発生件数は0件です。また、筋力や歩行速度などの運動機能の改善率は99.7%、生活中に運動効果を実感した割合が87.9%です(2023.2.12時点)。

手前味噌にはなりますが、スタッフのスキル育成とシステムを練りに練ってきたからこそ、生み出せた数字だと思います。

Q2.どんなサービス体制で安全性と効率性を保っているの?

先ほどにも述べた通り、利用者一人ひとりに合わせて運動内容を作成しています。ですので、集団で同一の運動を行うわけでもなければ、全員一つひとつの課題を同じ時間で区切っているわけでもありません。

個別性をテーマにしているが故、管理は複雑です。そのため、安全性と効率性を保つのにいくつかの原則を設けています。

①課題練習やバランス能力の要求が高い練習を行う際には、スタッフが手の届く位置にいること

②安全性の高い座位での課題練習・マシントレーニング・転倒リスクの高い課題や立位練習の配分を4~5:3:2~3程度の割合を保つ(利用者によって変動あり)

③目線を特定の利用者に固定せず、常に注意を見渡すこと

④スタッフ間の距離が保たれたバランスの良い立ち位置 etc

当然ながら、利用者の健康状態などによって介助方法は変更します。また、介入内容も人によって変えており、ある人は機能訓練中心、ある人は課題練習が中心の場合もあります。EBMに近い考えのもとで、利用者によっての最適解を提供する意識が安全性と効率性を生み出しているのかもしれません。

Q3.ミニ講義ってなんですか?

これも多い質問です。そして、スタッフ全員が入職前に「出来る自信がありません」と言って、入職3か月後にはふつうに行えるようになっている業務でもあります。

ミニ講義は生活習慣に関する講義を通して、利用者に健康管理のポイントを教育するものです。おおよそ20分間の座学を行って、UP Lifeの施設内だけでなく自宅でも健康管理が行えるようにするための時間です。

講義のテーマとしては、

●高血圧症を予防するための食事

●腰痛を予防するためのストレッチ指導

●一日の歩数の目安 etc

というように、疾患や症状の増悪を予防するための情報を中心に提供しています。多くの新入職員が「20分も話す自信がない」や「興味を引き付けられるか不安」と言います。

ミニ講義は各種ガイドラインや論文、信頼性の高い情報サイト(厚労省など)を元にした内容が中心です。これらの情報を①利用者に分かりやすく、②主体的に参加できるように問いかけつつ、③想起や実技を通して体験を作る、④不健康リスクをイメージさせるなどのポイントを抑えることが大事です。

UP Lifeが3年間行ったアンケートでは、約60%の利用者がミニ講義の内容を生活で実践しているようです。

また、ミニ講義は地域の介護予防教室や地域ケア会議などで、人前で信頼性・関心性の高い知識を話せるようになる練習でもあります。

上記3つのサービス内容のポイントを抑えながらUP Lifeの普段の業務を行うことで、UP Life内のサービスのみならず地域全体で活躍できる人材が育つシステムにしています。

③介護予防の価値を示す研究システム

病院では疾患別にリハビリの内容を考慮しなければなりません。それは生活期でも一緒です。しかし、症状が比較的安定している生活期では、疾患以外にも考慮しなければならない内容があります。それがフレイルです。

恐らくこのnoteをご覧いただいている方はフレイルについてご存じだと思いますが、念のため一般的に言われるフレイルの状態をご紹介します。

加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能等)が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像。

病気に限らず、運動量が減ったり社会交流が少なくなったりすることでフレイルにおちいることはよくあります。

また、フレイルによって介護者の介護負担や社会保障費の増加などにつながる恐れがあります。

つまり、フレイルは生活のすべてに悪影響を及ぼす恐れがあり、生活期ではフレイルの予防・対策は必須だと言えます。それを実行するには、フレイルにいたる原因や効果判定を明確にする必要があります。

そのために、UP Lifeでは身体機能・生活状況・社会的能力など、幅広い分野からフレイルを観測する研究システムを組んでいます。

その成果の一部が以下の論文です。

アウトカムの測定の重要性については過去のnoteに記載していますが、何も研究のためにデータや研究システムを作っているわけではありません。自分たちの事業の効果判定や利用者に対するサービスの質向上などを目的として行っています。

また、介護予防に限らずUP Lifeを運営する株式会社ARCEでは研究者の学習コミュニティを設けています。世の中のリハビリ・介護予防系サービスの適切性を証明することは、私達世代に課された最大の使命の一つです。

先日から少しずつTweetやスペースで触れていた、"研究について" 学べて気軽に意見交換できるようなコミュニティを4月から立ち上げることになりました!

— M. Yamashita | 循環器病予防×介護予防 (@jaaagon) March 20, 2023

"Life Science Community (#LSCommunity)"

「気軽に」を大事にしたいので,運営側,または参加者からの招待制にいたします.

👇詳細はツリーから

※メンバー募集中のため、参加希望の方は山下にDMをお願いします。

研究を行う理由は株式会社ARCEの名前の由来にもあります。UP Lifeを運営する株式会社ARCEの名前の由来は「Art & Science」です。

つまり、専門職や弊社の専門的な技術(Art)と科学的な情報(Science)を混ぜ合わせて、健康的な社会を作るのが株式会社ARCEであり、UP Lifeです。

今後も、エビデンスの創作と社会実装を展開したサービスを提供いきます!

④介護予防に特化した人材を育成する人事制度

上記でも述べましたが、UP Lifeでは生活習慣病・フレイルの予防・改善を目的とした介護予防事業を展開しています。

例えば、複数の地域包括支援センターと提携して、毎年行っている介護予防教室があります。今年度は約10回ほど開催する予定ですが、まだまだ活動の幅が増える見込みです。

また、近隣の福祉用具の事業所や地域包括とのコラボイベントを開催して、福祉用具を体験する機会を提供しています。

他にも地域サロンの開催や管理栄養士とのセミナーイベントなど、地域や他職種を巻き込みながら活動しています。

このように地域単位で介護予防に関する啓発活動を行うには、必ず介護予防に関するスタッフの理解が重要になります。

そもそもUP Lifeを開設した理由は、地域住民の疾病・介護予防です。それらを実行する上で、UP Lifeでは以下の5つのアクションを推進しています。

①専門職として知識・スキルの向上

②目標設定や行動変容理論、SDMなどのヘルスコミュニケーションの活用

③利用者のリテラシー向上を図る機会の提供

④積極的な予防支援の地域連携

⑤介護予防に関連した学術活動・活動報告・データヘルステックの展開

これらを実行できる人材を育成することに特化したシステムや人事制度を設けています。

また、昇給形態も成果に伴って増減する成果報酬型になっています。年数を重ねれば昇給するのではなく、模範となる態度や成果などを評価します。

利用者の改善度なども昇給対象なので、病院ではあまり見られない「セラピストとしてスキル」も評価する制度です。

そのためにセミナー、書籍購入時の補助金として使える自己学習支援制度や外部の研究支援コミュニティの年間入会費免除、年120日の休暇など、自己研鑽と働きやすさにこだわった仕組みを作っています。

他にも業務時間中の研修制度や年間の残業時間が5時間未満などもありますが、挙げたらキリがありません。

そのおかげか、スタッフアンケートで「主観的に、入職前と比較してどのくらい成長したと思いますか?」に対して、100%以上(入職時の2倍)と答える方が4割強でした。

上記の内容を踏まえて、介護予防に特化した人材をサービスそのもので育てつつ、その環境を豊かなものにして、みんなが働き続けやすい職場を作り、利用者・地域・社会に貢献していく姿をUP Lifeは目指しています。

最終的にはリーダーや管理者クラスまで進んだ後に、以下の図のようなキャリアを目指して社会課題の解決に取り組んでもらえるのが理想的です。

⑤UP Lifeの目指すビジョン

UP Lifeは2030年までに以下の3つのビジョンの達成を目指しています。

①利用開始2年以内でフレイル改善85%以上

②地域包括・行政への提案型事業の定期化

③予防特化型データサイエンスの社会実装

まずはUP Lifeの根幹である介護予防サービスのクオリティを高めて、利用者におけるフレイルの改善率を85%以上達成できること。

そして、サービス実績を掲げて地域包括や行政に対して、地域課題に対する対策案を提案し、共同事業として進めていくことを定期的に行います。これによって、UP Lifeの利用者だけでなく地域住民全体にヘルスプロモーションを行っていく戦略です。

最後にUP Life内のデータや行政との活動内容を活用して、その地域に根ざしたデータサイエンス戦略を展開します。この理想型は個人-民間施設-医療-介護-行政が滞りなく、健康状態や予防策に関するデータを共有できることです。

これらは地域・社会の介護予防を目的に行います。そのために、人的資本戦略やUP Lifeの広報活動などを地道に行っています。

これらのビジョンを達成することは容易ではありません。今後も皆様のお力を借りながら進めていきますので、その時はご協力していただけると幸いです!

⑥終わりに

ここまでで6000文字弱の文章になってしました。お付き合い頂いた皆様には感謝しかありません。

今回はUP Lifeはどのような仕組みなのか、何を目指しているのかを書きました。わざわざ競合他社に手の内を明かすようなことをしているのは、UP Lifeの仕組みや目指しているものに共感して、協力してくれる方を探しているからです。

もしUP Lifeに興味を持ってくださった方がいれば、随時インターン生を募集していますので山(バズヤマ)までDMをください。また、講師や研究協力などお仕事の依頼がある場合もご連絡いただけると幸いです。

長くなりましたが、皆様がUP Lifeを覚えていただければ嬉しい限りです!今後ともよろしくお願いします!

最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。