4年間継続してきた移住体験事業の成果報告会

この記事では、2024年2月4日に行った十和田市で移住体験が出来る『お試しとわだ暮らし』の4年間分の成果報告会についてお話させて頂きます。

お試しとわだ暮らしがどのような想いから出来上がったのか気になる方はこちらの記事に書いてありますので是非こちらも合わせて読んでみてください。

▽ 準備中

はじめに

ビーコーズでは「お試しとわだ暮らし」という移住体験の事業を青森県と2年、十和田市と2年、合計4年間実施してきました。

そして、2024年3月で自治体事業としては終わりを迎えます。

一般的に移住体験というと、当時は観光体験が主流となっている中で、この土地で暮らす僕らが行う、僕らしかできない移住体験とは何だろう?と、この土地や暮らしの価値をあらためて考え直し、この土地で暮らす人との交流体験を主体とした事業企画を行いました。

消費していく移住体験から、人や暮らしに寄り添い人間関係が蓄積・ストックされていく移住体験へ。体験後も人と人の関係性が続く新たな関係人口の形も意識しました。

この事業を通して様々な方が様々な形で関係性を築き、実際に体験から数ヶ月で移住につながるなど目に見えるたくさんの成果や効果がありました。そして地方という閉鎖的な環境でもこの事業を通して地域外の人と関わるからこそ生まれる、目には見えづらくも、ポジティブな影響が多数あったと思っています。

元々は青森県と連携して移住促進モデルを作ることから始まったこの事業ですが、今回はこの事業ができる経緯やこの4年間の動き、成果や効果を振り返り、自治体の手を離れる今、この取り組みの今後について関係者や様々な方と考えました。

👆お試しとわだ暮らしHP👆

報告会の目的

お試しとわだ暮らしに関わってくださった方・すでに移住した方・この取り組みに興味を持ってくださっている方に向けてこれまでの実施内容や実施結果を伝え、このお試しとわだ暮らしという事業の今後の方針を考えることを目的に実施しました。

報告会の内容としては以下の通りです。

このnote記事では、要点を抜粋して記載していきます。

1. 実施 / 実績の振り返り

2. 成果や与えた影響

3. 取り組みの必要性 / 本質的な役割

4. どうあるべきなのか

5. どうしていくか / いきたいのか

6. 課題や展望など

7. 事業総括

成果から振り返る

4年間の実績として、以下のような数値となりました。

応募者 :90名

受入人数 :39名

オンライン体験:19名

移住:2名

移住に向けて準備を進めている方:3名

移住先の候補として関係性が続いている方:2名

お試しとわだ暮らしを通して移住したり、移住に向けて動いている方の合計が受け入れした方の約2割となっています。

そしてこの約2割という数字はどうなのか…下の画像になります。

移住体験から実際の移住へと繋がった例として、全国平均の約1割に対して2倍の成果を上げております。

ー

アンケート結果から振り返る

お試しとわだ暮らしを体験された方にアンケートを取りました。

アンケート結果全体を通して満足度はかなり高いものとなっています。

「体験として」「十和田市の地域として」の観点からアンケートをピックアップしました。

今回の体験を知人に紹介したいと思いますか?

100%の方が紹介したいと答えており、体験としての満足度が高いことを示しています。実際、応募者の中には体験した方からの紹介も多いです。

体験終了後も関係性を生み出す交流につながりそうでしたか?

分からない:8.6%

ほとんどの方が体験後も関係性が続くと考えており、移住以外の方法も含めて関わり方が見えていたようでした。関わりたいという意思もあるようです。

移住体験の中で交流は必要ですか?

交流に対する需要があることがわかります。

地域の方と交流することで移住や継続的な関係につながると仮説を立て、交流することを参加条件にしていたので、効果的な交流を実施できていたようです。

観光以外の魅力を感じることは出来ましたか?

お試しとわだ暮らしを始めた当初は観光を中心とした移住体験が多い中で、観光以外の視点でも魅力を伝えられることが実証できました。

滞在中の運営のサポートは満足いくものでしたか?

サポートについては足りないかどうかだけではなく、いきすぎたサポートもなかったかという点もふまえて回答いただきました。どちらに寄ることもなくほどよい距離感でサポートしたことが良かったと言えます。

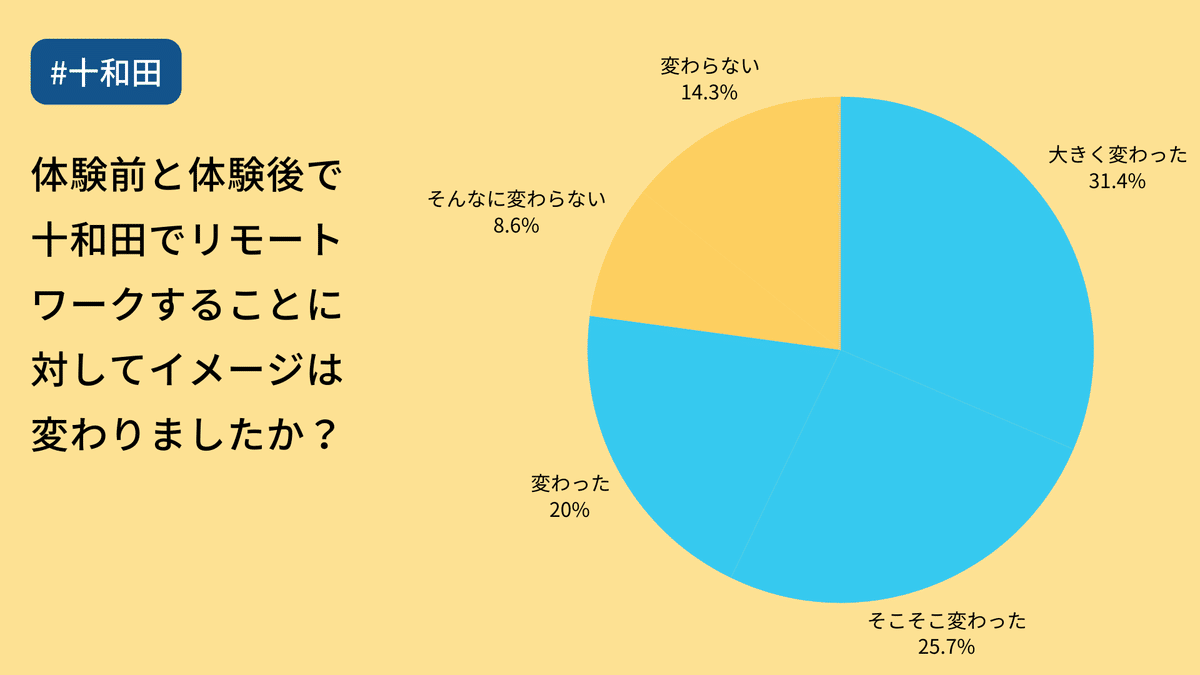

体験前と体験後で十和田でリモートワークすることに対してイメージは変わりましたか?

変わったと回答した方は思っていたよりも、コワーキングスペースやカフェなど快適に作業できる場所があったという回答でした。変わらなかったという方はお試しとわだ暮らしのサイトを見て作業スペースがたくさんある認識で来ていたので元のいいイメージから変わっていないという意味での回答でした。

移住体験前と後で十和田に対するイメージの変化

1. 魅力的な場所だと、仕事より観光してしまう。

2. あまりワーキングしていないのでイメージは付きませんが、

コワーキングが少し欲しい。

「悪くなった」との意見も挙がりましたが、これらの意見には十和田市への前向きな姿勢が込められています。

「悪くなった」と感じた理由の一つとして、「魅力的な場所だと、仕事よりも観光してしまう」という点が挙げられました。これには、つい仕事を忘れてしまうほどの魅力があるという、肯定的な理由からの反応です。悪くなったとの回答も含め、十和田市に対し前向きな考えに変わったのは嬉しい結果でした。

今後、十和田市と関わるとしたらどんな関わり方をしたいと思いますか?

体験を通して、移住以外でも関わる方法を考えたり見出し、継続的に関わっていくきっかけを提供できました。

ー

データから振り返る

これまで日本全体で移住促進のために行った事業は地域の数だけあると思います。

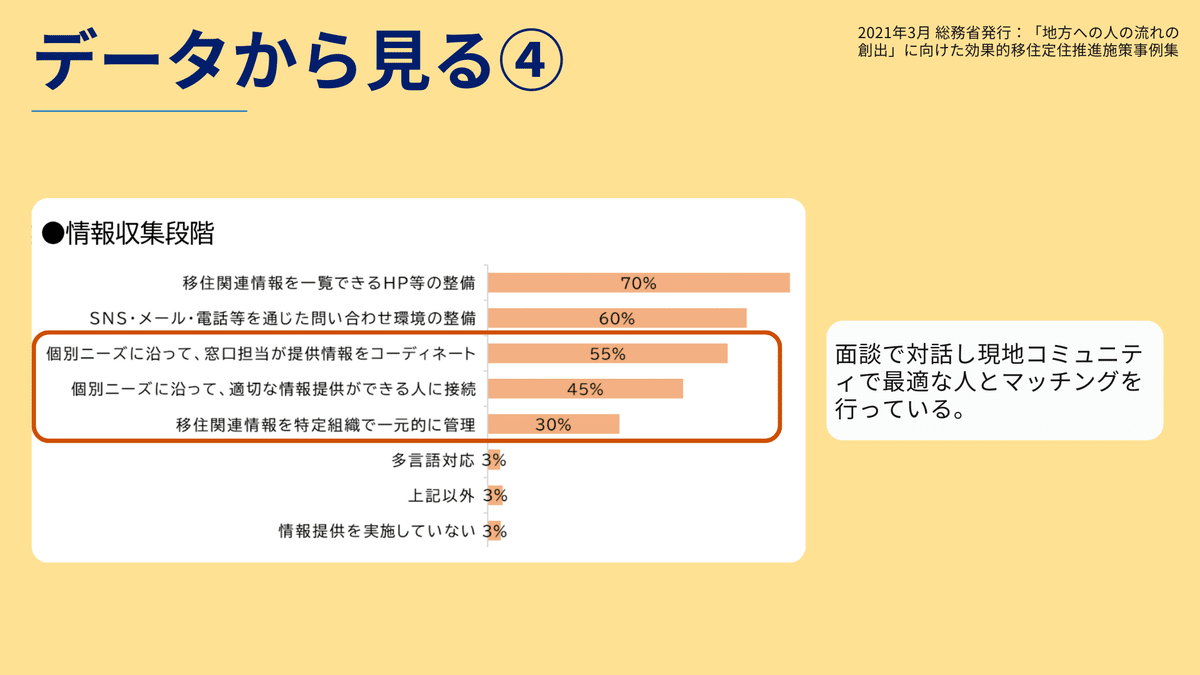

そこで総務省が2021年3月に発行した「地方への人の流れの創出」に向けた効果的定住推進施策事例集(自治体の移住施策実施有無)から「お試しとわだ暮らし」を評価ししました。その結果「お試しとわだ暮らし」の施策は自治体がカバーしづらい傾向にある以下の項目に効果的な動きをしていたことがわかりました。

自治体の移住施策実施の有無

1. ターゲットがリモートワーカー

2. その人にあった人、地域コミュニティの紹介

3. 現地の人から近い職種の話を聞ける

この表は自治体に向けて移住促進の取り組むべき事項の取組状況を表したグラフです。

自治体が実施していないと多く回答している部分に対して「お試しとわだ暮らし」では実施しているため、自治体との差別化、ポジションの奪い合いなどなくモデル構築が出来ていると言えます。

移住を決心する段階

「移住を決心する段階」からも分かる通り、自治体として重要視している部分にも取り組む事が出来ています。

マッチングを行政機関が行うと、市民に対して公共性・公平性が重要となり地域住民の紹介等において、動きづらい部分があるようです。

自治体では取り組みづらい部分を民間企業が運営することで移住予定者に最大限価値提供できるような取り組みを行えていたと言えます。

住居・生活の不安を軽減・解消していく段階

「住居・生活の不安を軽減・解消していく段階」から分かる通り二割以上の施策を3つ着手しています。

1. 移住体験というお試しの機会提供

2. 移住者のためのイベントやコミュニティ形成支援

3. その人の属性に合う人の紹介

情報収集段階

お試しとわだ暮らしでは移住体験前に面談があります。この面談では、参加者を受け入れるかどうかを判断することはもちろん、移住体験者に最大限の価値を提供できるように、現地コミュニティから最適な人物を見つけてマッチングするためのコーディネートなどを行うためにも実施しています。

仕事への不安を軽減・解消していく段階

「仕事への不安を軽減・解消していく段階」から分かる通り、定住推進施策ではその人にあったマッチングを必要としています。

お試しとわだ暮らしでは属性にあったマッチングを行っているため、データからみても必要とする移住体験の役割が出来ていたと言えます。

あるべき姿と今後の展望

4年間の経験を経て、移住促進事業の理想的な姿が見えてきました。あるべき姿は「十和田に賑わいが生まれて結果的に自然と移住者や人が集まる環境になること」であり、このビジョンを踏まえ、地域資源を有効活用し新しい価値を創造する「プレイヤーの移住促進」に取り組むことが今後の方向性です。プレイヤーとは移住して事業や何か活動を始めたいという方です。

お試しとわだ暮らしの役割と必要性

「お試しとわだ暮らし」は仕組みとしてはこれまで前述した通り、移住検討者や地域に及ぼす影響は高く、受け入れる仕組みとしては街の豊かさや選択肢を広げる上でも必要なものだと感じています。

街の暮らしを豊かにしていく点で言うと、自治体が保有するべき機能ではあると考えています。

ただ、この取り組みで自治体ではなく僕たちが行うべきことは、人口を増やすではなく、街の文化に関わる人を増やすことです。

そう考えた背景として、引越しと同じような感覚で移住をするケースよりも、この街が好きだと移住をするケースの方が、割合としてその街で暮らす人たちや街に良い影響を与えることが多いと感じたからです。

もちろん引越しした先でも同じようなことが起こることもあるとは思いますが、ここで暮らす僕らがアプローチしたいと思ったのは後者です。

引越し感覚の方々への支援としては、移住支援金等が役割を担っているため、金銭面以外でのアプローチをするべきだと考えます。

プレイヤー移住促進の推進

前提として、既存の「お試しとわだ暮らし」であっても「自信を持って良い取り組みである」と言うことは間違いなく出来ます。

ただ、もっと出来ることがあるのではないかとも考えています。

そこで今後アクションしていきたいと思っているのは「プレイヤー移住促進」です。

ここまではターゲットをリモートワークを出来る方に絞っていましたが、移住してなにかしたいという方をターゲットにした移住体験企画を実施したいと考えています。

というのも、僕らが支援した中で移住に至るケース、移住検討する方のケースとして相談を受ける際に、移住・暮らしの延長で仕事やこの土地でやりたいことがある方が多かったのです。

これは僕らが企画した「お試しとわだ暮らし」の人と寄り添う特性上生まれた、あるべき形だったのかもしれません。

また、プレイヤーだからこそ人とのつながりを大切にすると思いますし、この地方都市において街にプレイヤーが1人でも増えることは街を豊かにする意味で影響は大きいと思っています。

だからこそ僕らがやる意味があると思っています。

ー

プレイヤー移住のモデルケース

これまで行った4年間の中で上記「プレイヤー移住」のモデルケースがありますので、ご紹介させていただきます。

移住後にお店をやられたことで、お店の選択肢を増やし、人の流れに変化が起きました。お店には足しげく通うリピーターの方が多くいらっしゃいます。

”一度足を運んでしまえば虜になってしまう” そんな素敵なお店には新たなコミュニティも生まれています。

これが移住促進のあるべき姿なのではないのでしょうか。

「ローカルから、自分の特別をみつける店」

惹かれるキャッチコピーのこのお店を営んでいる店主さんは「お試しとわだ暮らし」から移住体験をしてくださった貴重な方です。ライターの経験もあり、noteも非常に面白いので是非読んでみてください。

総括・まとめ

統括コメントでは代表の村岡から、お試しとわだ暮らしの成果と今後の展望について共有がされました。以下は村岡の総括コメントの要約になります。

移住という事業を行う上で

当時の情勢として移住事業=観光体験ということが多く見られていました。

僕らが移住という事業を行う上で「僕らしか出来ない役割はなんだろう」とこれまでの軌跡を振り返りながら考えました。

やりたいこと

移住検討してくださる方に知ってほしいのは暮らしと文化。

移住検討先を十和田にしていただけるのであれば、更に知ってほしいことが加えて一つあります。それは、十和田に移住した後に"関わることになるであろう人"についてです。

僕らが生み出したいのは自分の暮らす場所を自慢したり誇れる機会です。

外から来る人が居るからこその刺激も有ると思いますし、自分たちの暮らす街のことを改めて見つめ直す機会にもなると思います。

今まで近くで暮らす人としか接点がなかったことで生まれなかった新たな価値観との出会いや創造。それがこの移住検討者を通して話すことが、いつの日にかそれが自分たちがこの土地にいる存在理由にもなり得る時が来るかも知れません。

その個々に持つ存在理由がこの土地の魅力となり、さらに循環を生みます。この循環を生み、広げていくのが僕たちの役目と考えています。

この取り組みを継続させることで、今後はいずれ僕らだけでなく地域文化として、この土地が持つ1つの魅力・資源として昇華されていくと考えています。

改めて考えたいのは

地域の移住という文脈の中で、ここで住んでいる人として暮らしの豊かさ、楽しさ、わくわくを感じるのはどんなケースですか?

ただ単に引越しをする人が増え、人口が増えることに対して、ここで暮らす個人として生活の豊かさが変わるでしょうか。

それよりも地域・土地も含めた地域資源に興味がある移住者が増えることの方がここで暮らす上では身近なので、一個人として豊かさに与えるインパクトは大きいのではないでしょうか。

僕らはこのインパクトの大きい地域資源に興味がある移住者をサポートして自分たちや関わる人の暮らしへ影響を与える活動をしたいし、するべきだと考えています。そうでなければ僕らがやる意味もないですし、興味がない人をここで暮らす人に繋げることなんて出来ないですし、自分たち自信も興味が湧きません。

最後に

出会いの機会をきっかけに少し先の未来の暮らしを想像できるか。

誰でもいいではなく、あなたが良いと言われたい。

そういう部分を大切に "文化・思想" が、あわよくば、自分の地元の仕組みとして残ってほしいなと切に願っています。

勘違いしたくないのは、永住だとか、移住したら出て行ってほしくないとかではなく、ここで育むのは関係地の問題だと思っています。

リスペクトできる、出ていったとしても応援や支援ができる関係値が人生においては重要だと考えています。

それを "お試し"移住 という仕組みで育めるというわくわくのプロダクトが4年間繋いできた、そして今後も繋いでいく「お試しとわだ暮らし」です。

継続していくために今後も応援、協力していただけると幸いです。

ここまで読んでくださった方、本当にありがとうございました。

ビーコーズについて

2016年に代表が地元である青森県十和田市にUターン移住と共に創業し、地元であることを活かした4つの事業を行っています。

クリエイティブ事業:WEBアプリケーション開発、デザイン、WEBサイト制作を中心としたサービス提供。

エリアインキュベーション事業:青森県や十和田市の自治体と連携し、課題解決モデルの構築支援や、地域内の空き店舗を活用したスペース・コミュニティの運営。

飲食事業:コミュニティカフェ「second.」を通じて、地域住民との交流拠点として活動し、地域活性化に貢献。

スタートアップ支援事業:地方のスタートアップや経営継承者に対する経営、ブランディング、技術の伴走支援。

以上4つの事業を並行して行い、今この場所・この組織でしかできないことを形づくる活動をしています。

株式会社ビーコーズはこの地域において「自分の生まれ育った街を誇れない人」や、「自分の仕事や役割にやりがいを見出すに至らない」ケースが多い現状に変化を与えます。

すべての人を救えるような社会はないのかもしれませんし、人の想いや気持ち、はたまた行動レベルで変化を与えることがとても難しいことは百も承知です。 ただそんな社会に対して、少しでも自分たちが動くことで変化を生み出し、世の中に影響を与えていけるような組織でありたいと思っています。

株式会社ビーコーズ

HP|Facebook|飲食|コワーキングスペース

代表 / 村岡 将利

Facebook | X ( Twitter ) | Instagram

ライター

㈱ビーコーズ|三部 暖(みべ はんと)

Facebook | Instagram