第14回の2: パティ・スミスのライヴに感化された金谷真さんは、シェア・ドライビングでNYへ向かう

高木完『ロックとロールのあいだには、、、』

Text : Kan Takagi / Illustration : UJT

ビームスが発行する文芸カルチャー誌 IN THE CITY で好評だった連載が復活。ストリートから「輸入文化としてのロックンロール」を検証するロングエッセイ

バークレーで語学を習うことにした金谷真は数奇な運命に導かれ、パンク発祥の現場に居合わすことに。

「(レコード店で見た)ロバート・メイプルソープが撮ったパティ・スミスのポスターの写真は、あの頃のアメリカのミュージシャンがみんなカラフルなイメージだったところにモノクロームでクールな感じで。ちょっと他にはないと思ったんですよ。そしたらそれから10日ぐらいしてパティ・スミスが街に来たんで、観に行ったんです」

ジョン・ケイルのプロデュースによるパティ・スミスのファースト・アルバムのリリースは1975年の11月。そんな時期のライブだった。

「夜の8時ぐらいに行ったんだけど、待てど暮らせど始まらない。会場は満員。いるのはラブ&ピースなヒッピー的な感じのやつら。4時間近く経った12時過ぎぐらいになって、ステージにカーテン貼ってあったのが、バっと幕が開いていきなり爆音で演奏始まって、出てきたメンバーが全員痩せてる。ワイシャツ着てるんだけど、破れてる。とにかく殺気立ってる。全く見たことも体験したこともない感じ」

金谷真はパンクの始まりを体験したと言うわけだ。

「2曲ぐらいやって、3曲目に『グローリア』やった。あー、やっぱりブリティッシュ・ビート関係あるんだなって思ったら、次に詩の朗読始めるわけ。そんなの見たことない。最初ね、観客はザワザワしてるんだよ。その後、『マイ・ジェネレーション』やって、パティ・スミスが観客に何か言ったんだ。そしたらヒッピーぽいやつが怒り出す。驚いたのはレニー・ケイじゃないもう1人のギターがステージから降りて、そいつと殴り合いの喧嘩を始めるんだ。それでもバックは演奏をやめない。パティ・スミスもやめない」

昨日のことのように当時の話を語る金谷さんのエピソードは、今聞いてもワクワクしかない。

「それ見たらもう『絶対ニューヨーク行きたい』と思った。その頃授業料が月に450ドル。1ドル360円の時だから16万ぐらいかかるんで、学校行ってたら金なくなってニューヨークいけないと思って、1ヶ月でドロップアウトした」

パンク=性急。

そんな金谷さんのニューヨーク行きに至るまでのエピソードは、ロード・ムーヴィのような流れだ。

「学校辞めた頃、近くの公園に行ってたら、ギター弾いてる人がいて。すごい上手いんだけど、人差し指と中指をゴムバンドで縛って、小指と薬指だけで弾いてる。そんな人見たことないから『なんで?』って聞いたら、小指と薬指は中指と人差し指ほど動かないから、だからわざとそれで弾いてるって。つまり(『巨人の星』の)大リーグボール養成ギプス的なんだ。その人、リックっていうんだけど、試しに『取って弾いてください』って言ったら、ゴムバンド取って弾いてくれたんだけど、めちゃくちゃすごかったわけ。それで俺ブルース・ハープできるんだけど、2人でセッションして、それがすごい良くて。で、今度遊び行っていいかって聞いて、住所もらって。後日行ったら、今日ライブこれから行くんだけど、一緒に行くかって言われて、それがリッスンっていうニュー・ジャズのグループで、それのギターがすごくて。リックがそのギタリストにギターのスキルを教えてくれって電話番号聞いてたんだ。そしたら後で知ったんだけど、そのすごいギタリストってマイルス・デイヴィスの『オン・ザ・コーナー』で弾いてたデヴィッド・クリーマー。それでレッスン2回ぐらいついてったんだけど、俺はもうニューヨーク行きたいから、リックに『ニューヨーク行きたいんだよ』って言ったら『サンフランシスコからニューヨークは普通飛行機で行くけど、金無いやつはグレイハウンド、でも、もっと無い奴はシェア・ドライビング』って教わった。それは、生協みたいなところに掲示板があって車持ってる奴が『いついつにどこまで行く』ってのを貼ってるわけ。ガソリン代と運転も交代交代で」

ギタリストとの出会いが金谷青年を摩天楼に導く。

「それでニューヨークに行くことになるんだけど、一緒に行く人が大学の教授で、もう1人はホーボーというか、大工なんだけど、アメリカをあちこち回ってる。その3人で出発するんだ。ウエストコーストからニューヨークって5000キロ近くあるから、泊まりで1週間ぐらいかけて行くのかなと思ってたら、運転しっぱなしで交代で寝るだけ。ボルボのステーションワゴンだったんだけど、どこにも泊まらないんだよ。そしたら3日で自由の女神が見えてきた。『マコト、お前どうするんだ。俺はニューヨーク経由でボストン行く』と、大学教授は言う。もう1人の大工はおばさんが入院して見舞いに行くと言う」

280ドルしか持っていなかった金谷真は、知り合いが1人もいない。

「俺はリックが書いてくれた何人かの住所と名前だけしかなくて、その中にピーターっていう奴がいて。そいつの住所だけがニューヨークで、そこまで行ってくれって頼んだわけ。そこがソーホーのど真ん中でロフトで、みんなとはそこで別れるんだけど、ドアをノックしたら綺麗な女の人が出てきて、その人がまた優しくて。俺が疲れてるのが見てわかったんだろうね。マットレスで寝かしてくれることになるんだけど、家主のピーターが帰ってきて、リックの紹介で来たって言ったら『リック? リック WHO?』 って言うから『リック・アバー』って言ったら、『そいつ、小学校の同級生だ』って言うわけ」

展開はドラマを越えている。

「結局『3日経ったら出ていってくれ』って言われたんだけど、そこロフトだからものすごい広い。で、まあとにかく疲れてたから寝させてもらって。翌日起きたら、劇のリハーサルしてたんだよ。話したらドラマ・アンサンブル・レパートリー・カンパニーって言うオフオフ・ブロードウェイの劇場で、ピーターはディレクターだった。椅子とかなくてフロアーに座って観る劇場。何気に観てたら、次の劇のステージ作ってたんだよ。ステージの背景を2人ぐらいで描いてる。森かなんかの奥に小屋があるのを描くってわけ。それがすっげえ下手で、平面的で奥行きが無いんだ。おまけに遅い。ハケとか塗料はいっぱいあるから『手伝ってあげるよ』って描いてあげたんだ。小屋の絵を。3時間ぐらいでリアルな感じに描いたんだ。そしたらそれを見たピーターが、『手伝ってくれるんだったら、ずっと居ていい』って言うわけ。そこ、ピーターと他に4人住んでた。最初に会った女性がジョアンヌ、それからパトリックという詩人がいて、後もう1人は小学校の先生。それで俺含めて5人になるんだけど、とにかくそこに住み始めるんだ」

なんというラック!

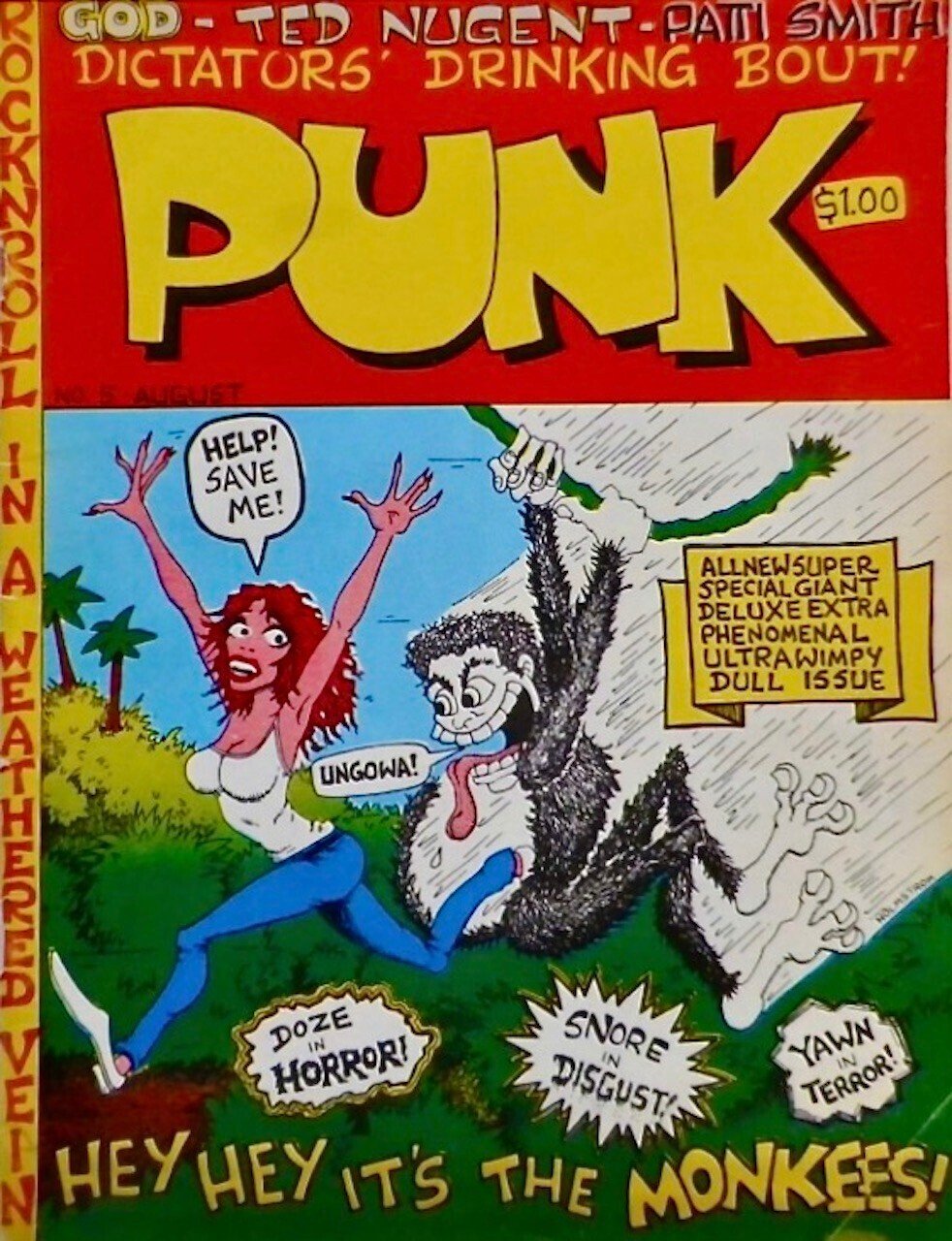

「ソーホーには本屋があって、そこに『パンク』マガジンが平積みになってた。まだ3号ぐらいしか出ていなくて。でも、人気が出始めてた」

『パンク』誌は1976年に刊行が始まった。

「俺時間あるから画用紙にパティ・スミスの思い出を描いてたんだ。鉛筆で。作品として。詩人のパトリックが、その絵を見て『今「パンク」マガジンでパティ・スミスのグラフィティ・コンテストやってるから、これ絶対出した方がいい』って言うわけ。でも見たら締め切りが次の日で、指定のサイズもA4だったんだ。俺のはデカくてもう送ったら間に合わないし、描き直す時間も無い。そしたらパトリックが『パンク』マガジンまで連れていってくれたわけ。ドアをノックして入って画用紙の絵を見せたら、奥にいたジョン・ホルムストロムっていう編集長が出てきて、絵を見て預からせてくれって言うわけ。それからなかなか連絡来なくて、次の4号見たら載ってない。でも5号が出たらチャンピオンになってた」

(つづく)

たかぎ・かん。ミュージシャン、DJ、プロデューサー、ライター。

70年代末よりFLESH、東京ブラボーなどで活躍。

80年代には藤原ヒロシとタイニー・パンクス結成、日本初のクラブ・ミュージック・レーベル&プロダクション「MAJOR FORCE」を設立。

90年代には5枚のソロ・アルバムをリリース。

2020年より『TOKYO M.A.A.D. SPIN』(J-WAVE)で火曜深夜のナビゲイターを担当している。