第12回の1:パンク・ロックのことはリアルタイムで雑誌で知った

高木完『ロックとロールのあいだには、、、』

Text : Kan Takagi / Illustration : UJT

ビームスが発行する文芸カルチャー誌 IN THE CITY で好評だった連載が復活。ストリートから「輸入文化としてのロックンロール」を検証するロングエッセイ

映画『トレインスポッティング』のダニー・ボイルがセックス・ピストルズをドラマ化し、本国で配信が始まった。ピストルズを有名にしたのが四半世紀前のエリザベス女王のシルバー・ジュビリーでのボート・トリップ・ライブで、プラチナ・ジュビリーの今年、当時の様子を加えて再編集した新たなPVを使った「GOD SAVE THE QUEEN」が何度目かの再発で初の英国チャート1位を獲得。

ジョン・ライドンも今となってはアナーキーも青春ノイローゼだったと発言したり、今回のドラマでは彼の自伝が基になっているスティーヴ・ジョーンズも66歳になってピストルズはもう聴かないと、2人とも否定的な意見だが、現役時代のピストルズを知らないZ世代に今またピストルズが受けているようだ。

USの若手ラッパーたちがセディショナリーズのリプロを着てるのも、実に感慨深い。パンク黎明期の10年後である1986年にパンクの服を着てラップしていた自分が言うのもなんだが、パンクとのビジュアル・マッシュアップが今、ヒップホップのフロントラインで注目されるのは正直面白い。

今までもピストルズをモチーフにした劇映像作品ではアレックス・コックスが作った『シド&ナンシー:ラブ・キルズ』が有名だが、ピストルズの楽曲が使われなかったこともあって、バンドとしてのピストルズは描ききれていなかった。

それもあって? 同映画が公開された後、ジョン・ライドンを筆頭にオリジナル・パンク世代が真実はこれだ!とばかりにバイオグラフィーを出すケースが多く見受けられ、ここ最近は翻訳も進んでいる。どれか一冊でも読めばわかるが、1976年から78年にかけてのオリジナル・パンクの映像化は、他の音楽ムーブメントと比べてそれほど難しいことではないと思える。

時代背景と結びつけて描けるということもあるが、何よりも音楽的に描きやすいはずだ。

当時ピストルズでギターを弾いていたジョーンズは、自伝でも語っているように、シンガーからギタリストに転向したわけだから相当練習したはずで、その頃の気分を振り返って今更聴きたくなくなる気持ち(彼は最近弾き語り動画をアップしてる。ビル・ウィザーズとか!)もわからなくもないが、シンプルな曲は、リフやソロを除けば楽器未経験の俳優でも演じやすいはず。に、しても、ダニー・ボイルのドラマの日本公開、そのうちあると思われるとは言え、この焦らされ気分は久々だ。

自分はグラムと違ってパンク・ロックのことはリアルタイムで雑誌で知った。最初その言葉を目にしたのは水上はる子さんが書いたミュージック・ライフで、1975か76年だったと思う。当時のMLはクイーン、キッス、エアロスミスの流行りが誌面に色濃く反映されていて、雑誌のメインになっていたが、それ以外にも、もうちょっと上の世代が聴いている音楽、興味を持ちそうな音楽を紹介するようなページもあって、その記事にあるときニューヨークの新しい音楽、動きを紹介、というのがあって、おそらく僕がパンクという言葉を初めて知ったのはそのときだと思う。

ニューヨークはその頃憧れだった。自分はビートルズがきっかけでロックを聴き出してから、ハード・ロックにしろ、プログレにしろ、クイーンやボウイなどなど基本はブリティッシュだったのだが、映画が好きだったこともあって、タイムズ・スクエアをタバコをくわえながら歩くジェームス・ディーンが最高クールに見えて、ヒリヒリしてカッコイイイメージがあったと同時に、当時FM東京でNYのライブハウス、ボトムラインからライブ音源がオンエアされていて、基本ジャズが多かったのだが、よく聴いていた。ロバータ・フラックの歌には心底感動した。曲間で時折聞こえるグラスの音や観客のざわめき、、、海の向こうのライブ、というだけで妄想は限りなく膨らんだ。ニューヨークにはいわゆるジョン・ウェインのアメリカではない知的なイメージを想像し、憧れた。

そんなニューヨークの新しいロックの動き。

その頃はジャーマン・ロックやレゲエも紹介され始めていたが、アイドル的なバンド以外の人気ジャンルはプログレッシブ・ロック、ハード・ロック、ブルース・ロックで、レイドバックやクロスオーバーなんかが話題だった時代。レイドバックには興味がなかったし、グラムに乗り遅れた自分としては、新しい何か、というだけで音を聴く前からイチから参加出来そうな気になったし、第一にパンク、という言葉の響きに惹かれた。

パ、から始まるロックはポップで弾けたイメージ。

その後すぐにラモーンズのデビュー・アルバムは日本盤もリリースされ、同時にランナウェイズもパンクとしてリリースされた。

ほどなくしてパンクは音楽雑誌からファッション雑誌までありとあらゆる雑誌にとりあげられるようになった。

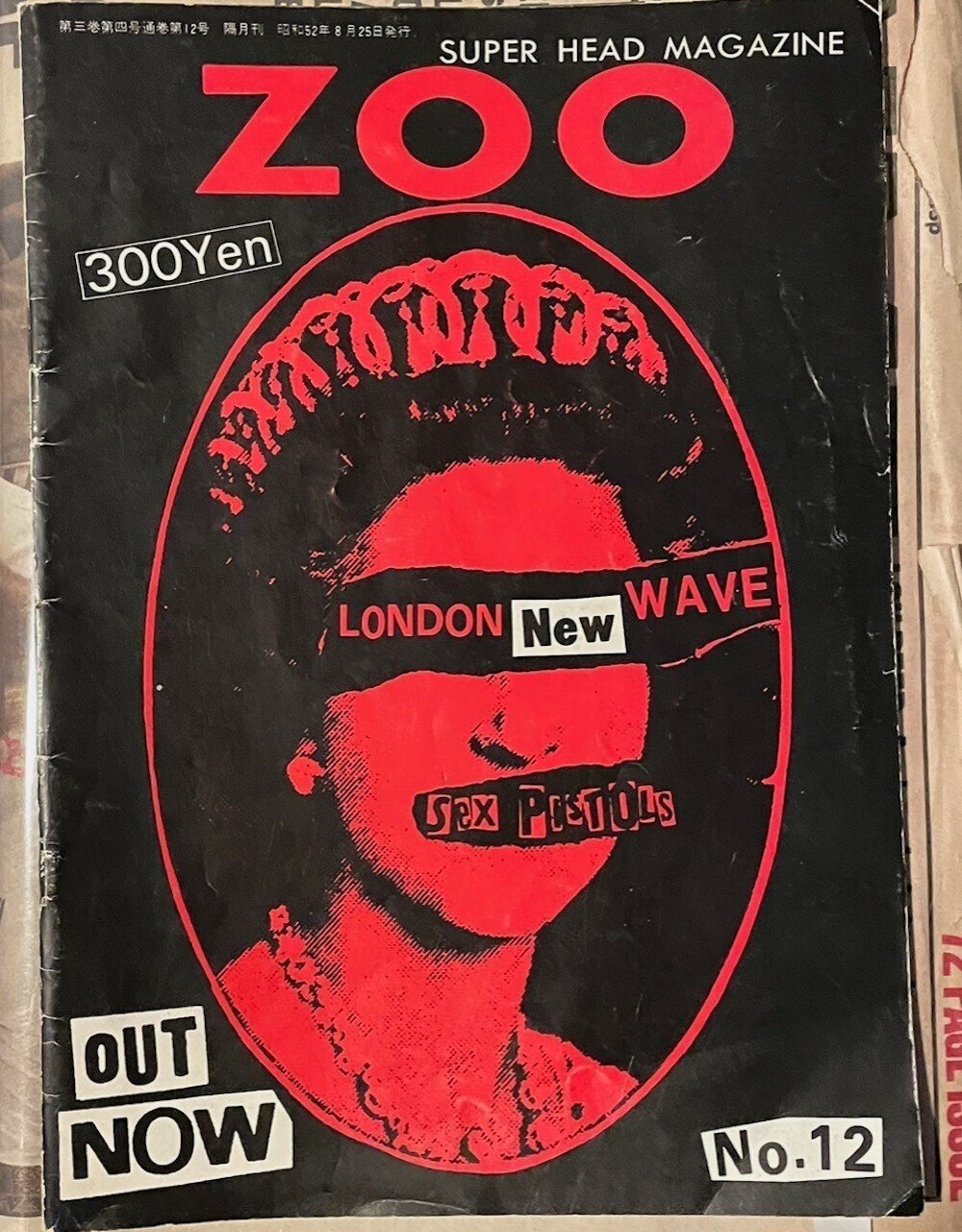

そんな中に『ZOO』という雑誌があった。サブタイトルに「スーパーヘッドマガジン」と書かれていた。編集長は森脇美貴夫。もともとはプログレ系だった雑誌だ。それがあるときを境にパンク推しになり、何年か後に『DOLL』と誌名も変わり、日本でおそらく最初のパンク系音楽雑誌になるのだが、その『ZOO』に載っていたコミックが最高だった。

(つづく)

*追記:

ピストルズのドラマ、邦題『セックス・ピストルズ』日本でも配信決まりましたね。

7月13日からディズニー+で!

たかぎ・かん。ミュージシャン、DJ、プロデューサー、ライター。

70年代末よりFLESH、東京ブラボーなどで活躍。80年代には藤原ヒロシとタイニー・パンクス結成、日本初のクラブ・ミュージック・レーベル&プロダクション「MAJOR FORCE」を設立。

90年代には5枚のソロ・アルバムをリリース。

2020年より『TOKYO M.A.A.D. SPIN』(J-WAVE)で火曜深夜のナビゲイターを担当している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?