第12回の6: 80年、ダブが東京を直撃した。エコーの向こうにはデニス・ボーヴェルがいた

高木完『ロックとロールのあいだには、、、』

Text : Kan Takagi / Illustration : UJT

ビームスが発行する文芸カルチャー誌 IN THE CITY で好評だった連載が復活。ストリートから「輸入文化としてのロックンロール」を検証するロングエッセイ

「80年の4月ごろにレコーディングした覚えがあります。僕がポリドールに入ってすぐの仕事でしたから」

と言って青木和義さんが思い出させてくれたエニウェイAKAは、覆面グループとしてシングルを1枚だけ制作。ブライアン・フェリーがカバーして、後にデイヴ・スチュワートもカバーすることになるレスリー・ゴアの曲「It's My Party」をカバーしたもの。B面がダブになっていたのは時代の先端であった。

奥平イラさんが手掛けられた表ジャケを裏返すと、サンクス・クレジットのトップにデニス・ボーヴェルの名前がある。

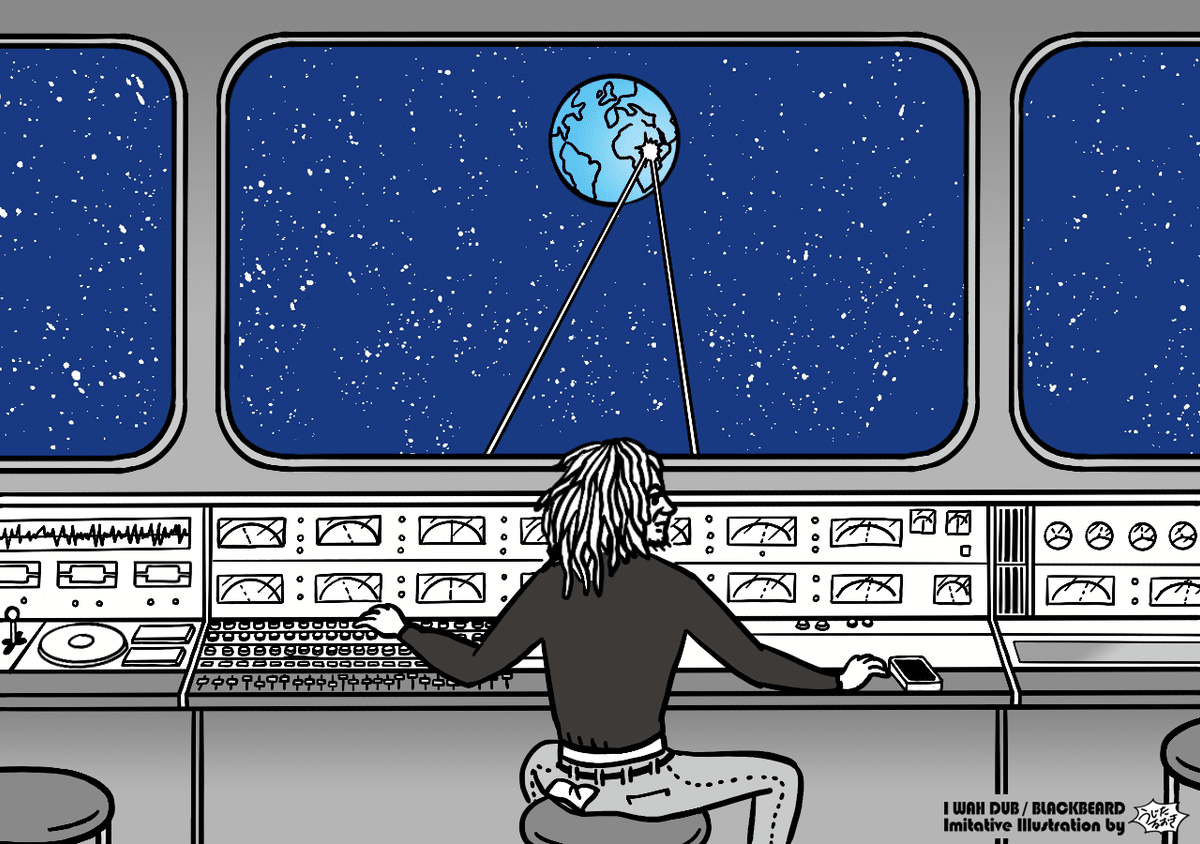

ボーヴェルはUKレゲエのバンド、マトゥンビのメンバーとしてデビューした後、グループ活動と並行してエンジニア/プロデューサーとなり、リントン・クウェシ・ジョンソン、ジャネット・ケイ、ザ・ポップ・グループ、スリッツを手掛けた。またソロとしては、ブラックベアード名義の作品は内容もさる事ながら、宇宙船コックピットのようなコンソールに座るボーヴェルを描いたジャケも印象的だった。

当時このエニウェイAKAはフライング・リザーズ的な側面で語られていた。

実際そこからヒントや着想を得ていただろうことは、女性ボーカルをフィーチャーしているという共通点や、リザーズのヒット曲「MONEY」の後半がすでにダブ化していたことからもわかる。

2022年の今、あらためてクレジットを見てみると、その一番上にあげられた名前がボーヴェルであることから、今野雄二氏がブライアン・フェリーもカバーしたオールディーズをニューウェーブ化し、ダブ・ミックスを作ったのは、ボーヴェルから大きなヒントを得たせいなのだろうか、と思い描く。

リメンバー1980。

クラッシュの銀行強盗の歌がダブになったのもその頃で、ダブは先鋭的な音楽シーンで重要なエレメンツであった。

自分がダブを最初に知ったのはジェネレーションXのデビュー・アルバムである。買ったのは78年の初春だったと思う。「ワイルド・ダブ」と題された曲がアメリカ盤に入っていた。当時は盤質のことなど考えていなかったから、単順に曲数が多い方がいいと思ったし、UK盤より安いこともあってアメリカ盤をよく買っていた。その曲、「ワイルド・ダブ」自体は「ワイルド・ユース」のダブ版としてシングルのB面に入り、77年にリリースされている。ロック・バンドのダブとしては最古だろう。しかし、自分はそのシングルは手に入れていない。聴いたのはアルバムが出てからだ。

その「ワイルド・ユース」を思いっきりいじった「ワイルド・ダブ」を聞いた時の軽い衝撃は今も思い出せる。同じ曲をいじっているだけなのだが、妙にカッコよく聞こえた。それはなんなのだろう。同じ曲をちょっといじって別のものにして曲にする、というアイディアはビートルズの「レボリューション9」を聴いたときのような不思議な面白さではあった。曲が良い、とか演奏がカッコ良い、と言った側面とは違う音の面白さ。

しかし「ロンドンのパンクのギグでは幕間にレゲエがかかる」という記事は読んでいたが、ダブについては無知で、「ワイルド・ダブ」がレゲエの影響下にある、ということは当初気がつかなかった。

ダブがレゲエから、ということを音で知ったのはその年の夏だ。

NHKの番組で渋谷陽一氏がレボリューショナリーズのダブをかけたのだ。それを聞いた時は度肝を抜かれた。

「なんじゃコレは!!!!!」

脳天に音が突き刺さり横にビーンと広げられ、あちこちでいろんな音が遊びまくり、それが見たこともない景色を見せてくれるような感覚。

自分のしょぼいラジカセで聴いたにもかかわらず、今まで聞いたことのない音楽であることは十分に伝わってきた。

79年にポップ・グループがアルバムを出し、それによってデニス・ボーヴェルの名前は重要になり、ダブ処理というかエコーがかかっている洞窟の中のようなロックの比率が増えてきていたが、その兆候は前年の78年のPILのデビューによってある程度方向づけられていたとは思う。

(私事だが、PILのデビュー曲は大貫憲章さんの番組で聴いたのだが、それを自分は風呂にラジオを持ち込んで聴いていたので余計にエコーが深かったことを今も思い出す。ピストルズ後のジョニー・ロットンがやったロックとして最高にCOOLだと思った)

レゲエ、ダブ、この新感覚は模索したかった。今までレゲエはもうちょっとノンビリしたものだと思っていたので、捉え直す必要があった。当然ボブ・マーリーのライブは行った。しかし79年にボブ・マーリーを見に行ったときは、もっとニューウェーブで先鋭的な何かを過度に期待しすぎていて、アレ?となってしまった。きっと今ならもっと楽しめたろう、と、思う。

当時の自分は表現する現場のバンドとしては東京ロッカーズの周辺に参加させてもらっているだけであったが、ダブがニューウェーブにとってのニューウェーブとなっていたことは、この国でもエニウェイAKAだけでなく、同年1980年にリリースされたリザード(Momoyo & Lizard!)のシングル「Sa・Ka・Na」辺りから顕著になってきていた。メジャーでも坂本龍一さんのアルバム『B-2ユニット』はそのものズバリで、デニス・ボーヴェルも参加する実験的な一作だった。

ダブはライブでは表現しきれない形態だと思ったが、それは後にピテカンで見たロンドン・アンダーグラウンド(with エイドリアン・シャーウッド)によってリセットされる、、、が、今回はそこに話を進めない。

今自分が思い出しているのはいち早くダブを取り入れ、当時東京ロッカーズでフリクションと人気を二分していたリザードのことだ。

「遠くレゲエのクロス・ビートを風が運んでくる。

あたたかく揺れるベースが心地よい。

ハート・ビート。世界に心臓があるとすれば、このように拡散し収束するに違いない。

(中略)

『こだまする緑(エコーインザ・グリーン)は大自然のダブ・サウンドだ』

私は心のどこかで音を分析する。森林の呼気をデジタル・ディレイに通せばいいんだ、そうすれば夏が発生する」

菅原庸介『蜥蜴の迷宮』より

僕が初めてリザードを見たのは1978年のS-KENスタジオのオープニングだった。

まだ、名前は紅蜥蜴だったと思う。もしかしたら紅とかげ/リザードと、表記されていたかもしれない。

ロックンロール・バンドだった紅蜥蜴がキーボードを新たに加えて新しくなった、という触れ込みで、それまでのことを全く知らない僕を、のちにノンバンドにも参加することになる玉垣ミツル君が誘ってくれたのだった。

S-KENスタジオのオープニング・ライブのことは雑誌か何かで知っていたが、行くかどうか決めあぐねていた自分を後押ししたのはその玉垣君の一言と、もう1人当時学校で仲良くしていたロック先輩の横川くん(この2人とはのちにサブスタッフというバンドでリザードのサポートをすることにもなる)も、紅蜥蜴は絶対見たほうがいいと言っていたのがさらにプッシュしてくれた。

そして自分はS-KENスタジオでスピード、ミラーズ、ミスター・カイト、リザード、S-KEN、フリクションを見る。

(つづく)

たかぎ・かん。ミュージシャン、DJ、プロデューサー、ライター。

70年代末よりFLESH、東京ブラボーなどで活躍。

80年代には藤原ヒロシとタイニー・パンクス結成、日本初のクラブ・ミュージック・レーベル&プロダクション「MAJOR FORCE」を設立。90年代には5枚のソロ・アルバムをリリース。

2020年より『TOKYO M.A.A.D. SPIN』(J-WAVE)で火曜深夜のナビゲイターを担当している。