【3DCG】PS5やPCゲームで求められるハイエンドなエネミーモデルを制作するプロセス・アイデア・テクニック【Tech】

お久しぶりです。

株式会社Black Beard Design Studioクリエイティブディビジョン

アートディレクターの中村です。

今回は【Tech】カテゴリの記事第3弾になります!

【Tech】では、ツールや自習内容など技術に関する情報をお届けしております。

どうぞよろしくお願いします!

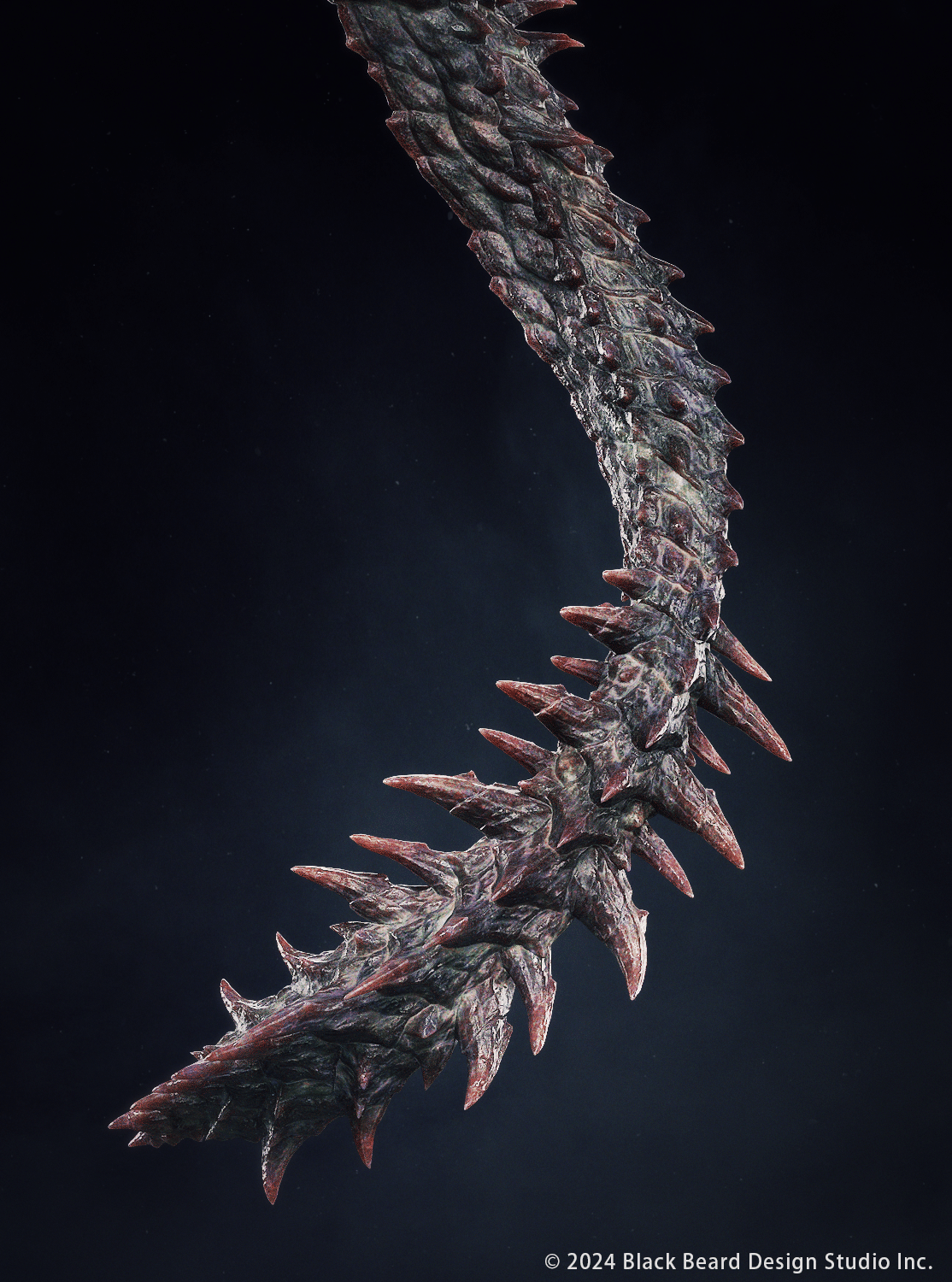

さて、今回の題材はドラゴンとなります。

ドラゴンをはじめ空想生物の制作は特に難しそうだと感じつつ

いつかはチャレンジしてみたい題材の一つなのではないでしょうか?

既に制作した事がある方も、これからという方も

少しでもお役に立てる内容となれば幸いです!

(また過去記事同様に必ずしも事前のデザイン画が必須という事でも

ありませんので是非ご覧になってみてください)

▼今回の完成イメージ

●maya工程

最初の勢いそのままにスカルプト(ZBrush)に入っても良いのですが、

ドラゴン制作に慣れていない場合や

最終的に様々なポーズを想定している場合では

全身バランスや各所比率等のイメージが掴みづらくなるかもしれません。

そこで少し手間に感じますが、Mayaで一度モック制作を行い、

仮モデルや仮骨、仮ウエイトで大丈夫なので

ポーズを取り各所のサイズ感を把握しておくのが良いでしょう。

(ZBrushで制作をする場合は

ZSphere機能を使用するとポーズを付けやすいかと思います)

また、今回は事前にざっくりと下記のような方向性を決めておきました。

◆今回の制作想定例

・ワイバーンタイプ

・味方ではなくてエネミー想定

・方向性はリアル寄り

・全長は15m~40m級

・ハイエンドゲーム想定の仕様 (数十万ポリゴン想定)

このモック時点で

「どこに大きなトゲを配置すればポーズを取った際にシルエットが映えそうか」

「この箇所に大きなトゲを配置すると体が動きにくいな」

というところまで考えられるとより理想的です。

(長い年月を掛けて生き延びて来た生き物達も自然と

そのような過程を辿っているかと思います)

(Tポーズだけでなくポージングで確認)

●ZBrush工程

全体のバランスを探った後に本格的な制作に入ります。

空想生物の制作に役立つ力

ところで本格的な制作や説得力のある空想生物を制作するにあたり、

どのような能力が必要となるでしょうか。

幾つか様々な要素が挙げられるかと思いますが

今回は2つのポイントについて解説させていただきます。

A:実在生物の知識

基本的な解剖学のみならず

様々な生き物の特徴や生物的リズムを日頃から把握しておくことが役に立ってきます。

その際、できれば観察だけでなく、

スケッチや造形に起こしておくと、脳だけではなく感覚として手が覚えるのでオススメです!

(制作する際に参考画像や資料を集めることは大切ですが

大量の見たこともない情報というものは脳が処理しきれませんので、

普段からなるべく馴染み深くしておき

念のために資料も見て再確認しておく方が理想的です)

また、制作者本人が狙って『ファンタジー要素』や『怪獣要素』等のニュアンスやアクセントを取り入れているのか、

意図せず説得力に欠ける方向性になっているのかは

全く異なりますので注意が必要となります。

B:デザインや具現化する力

何かしら実際の生き物を参考にする場合でも

どこかの時点で自力で再構成をしていく必要があります。

デザイン画が用意されているようなケースでは

このような構築能力は普段中々鍛えられることのない箇所なので

ある程度の慣れが必要です。

具体的には、

最初に大きい枠や流れで捉えて、徐々に細分化していく流れになります。

なお、こちらについては

以前の私の記事でもご紹介しておりますので、

詳細は以下よりご確認くださいませ。

ドラゴンハイモデル制作工程

以下は今回のドラゴンハイモデル制作工程です。

先述のように、大きい枠で捉えてから細部へ取り掛かることを意識し、

微小なディテールは全体の流れが分かりにくくなりますので、

最終工程の方で入れるようにします。

制作時に多く使用したブラシは下記のようになります。

・基本的作業・形成 → ClayBuildupブラシ

・鱗の区切りライン等を入れる → DamStandardブラシ

・トゲや突起の形成 → SnakeHookブラシ

またBの工程も闇雲にディテールを細分化するのではなく

Aの生物的知識、全身の流れを意識して進めると良いかと思います。

※鱗やトゲなどの制作の際にVDMブラシを使用することも多いかと思いますが、

配置やバランスは一番大切な要素なので『考えない作業』にならないように気を付けて行う必要があります。

●テクスチャ工程

テクスチャに関しては

新たに描き込んだり、制作したりするのも良いのですが

ZBrush工程のハイモデルがありますので

そちらを元に様々な素材やマスクを用意して進めるのが良いでしょう。

【Tech】ブログ内では、ほぼ初めてのテクスチャ解説となりますので

今回は必要素材の解説やSubstance 3D Painter基礎内容といった

初歩的な解説をメインに進めさせていただければと思います。

概要≪流れ・準備段階≫

やり方はそれぞれかとは思いますが

今回のテクスチャ工程の大まかな流れは下記のようになっております。

◆テクスチャ工程イメージ

ハイモデル制作(ZBrush等)

↓

ハイモデルを元に素材生成(Marmoset Toolbag 4等)

↓

生成した素材を元にテクスチャ制作(Substance 3D Painter等)

今回は素材生成はMarmoset Toolbag 4

テクスチャ制作はSubstance 3D Painter[以後SPと略]を使用しました。

(こちらは上記のツール以外でも問題ございません)

ベイク時等に生成しておきたい素材例は下記になります。

◆生成する素材例

・AO(隣接するカゲ情報等)

・Normals(ハイモデル法線情報等)

・NormalsObject(法線と上下情報等)

・Position(位置情報等)

・Curvature(曲率情報等)

・Cavity(窪み情報等)

・Thickness(厚み情報等)

・Material ID(パーツ別マスク情報等)

はじめての方だと、

上記の一覧はとても難解に感じてしまうかと思いますが

どの生成ソフトでも項目にチェックをしておけば自動的に生成され

またSP内でも必要時には、各種自動的に使用されるので心配はいりません。

(各マップの用途等は理解しておいた方が良いですが

最初の内はSP工程に必要な素材という認識でも良いかと思います)

備えあれば憂いなし、

事前に必要素材を用意しておき、なるべく自動的にテクスチャ工程を進めるイメージとなります。

またSPではこれらの素材を元に主に

◆目的のテクスチャ

・Base color(色情報)

・Roughness(材質表面の粗さ)

・Metallic(金属値)

等の各質感や材質を指定するテクスチャ(PBR仕様)を制作することを目的とします。

生成の工程紹介

それでは基本的な内容とはなりますが、先程述べた具体例をいくつかご紹介いたします。

(分かりやすいように白黒で表現しています)

例えば下図のように、事前に必要素材を揃えておくと

従来では人力で何時間も掛かりそうな工程や絵を一瞬かつ自動的に生成する事が可能です。

※繰り返しになりますが、先程お伝えした各種元素材を用意しておかないと

このような自動生成は出来ませんのでご注意ください。

また、元素材に関してもZBrushのスカルプト情報が大元となりますので

スカルプトの出来により結果が大きく左右します。

更に基本的な情報となりますが、

マスクにテクスチャを導入したいケースに関しては下図となります。

(初歩的な内容なのですが、

知らない方には分かりにくい工程や仕様かと思いますので記載いたしました)

このように生成しておいた素材やマスク機能を使用し

(一部で修正や手描き等は発生しますが)制作を進めていきます。

その他として

Base color以外の質感も同時に生成してくれるスマートマテリアルという機能に関しては

一見便利に感じますが、データが複雑(同時に複数チャンネルに情報が追加されます)になりますので扱いには注意が必要となります。

テクスチャ制作時に注意したい点

SPは下記の点に注意して使用する必要があると感じます。

◆SP注意点

①事前にいくつかの素材が必要。

(SP内でも同様に生成することが可能です)

②Photoshopよりもカラー側とマスク側

それぞれに作業出来ることも多いため混乱を生みやすい。

※作業時にカラーとマスクどちらを調整しているのか注意しましょう

③カラー側も下図のように複数チャンネルが存在するため

こちらの仕組みに慣れていないと少し敷居が高い可能性。

※作業時にどのチャンネルを調整しているのか注意しましょう

④上記に伴いデータ量が多くなりやすく、シーンが非常に重たくなる傾向がある。

またSPの特性とは別に

生物テクスチャを制作する際は下記のような傾向がありますので

制作意図に沿った調整をすると良いかと思います。

◆生物テクスチャ 傾向や注意点

・メラニンの関係で日が当たる背面は暗く、

腹面は明るくなる傾向がある

・比較的柔らかそうな箇所は血液色を意識

・自然界では単色という事は少ないので明度、彩度共に必ずムラを作る

・全体にも細部にも各々グラデーションが付いている

・色情報は多くハッキリしていると小さい生物の傾向、

彩度や明度が低いと巨大生物の傾向

・ディテール量や密度も生物のサイズに合わせて調整

・SSSの度合いもサイズ感に影響するので注意

(実際は映えを優先して強めにすることも多いです)

今回の工程解説

生物的な注意点も踏まえつつ

今回は下記のステップでテクスチャ制作を進めました。

▼ Base color工程例

①素材やマスク調整を行いグレースケールにて全体の方向性を確認します。

事前のデザイン画がない場合は

この工程によりイメージが明確化しやすいかと思います。

(必ずこの方法ということではなくあくまでも今回のケースとなります)

②同様に素材やマスク調整をベースに①に色を乗せます。

③作品によっては②の方が良いとは思いますが、

今回は野性味があるような方向性にしたかったので素材感を強めました。

※PBR仕様では基本的にカラーに陰影情報は入れない方針となります。

その為、見た目は一見さっぱりとした印象となります。

今回に関してはRoughness、Metallicは

Base colorを制作する工程でほぼ制作されていたので

そちらを微調整して完成させました。

※本来金属物質ではない物にMetallicを使用する際は

基本的にBase color、Roughnessで進めておき

必要時のみMetallicを使用するというフローが良いかと思います。

(PBRでは本来非金属にはMetallicは使用しません)

●まとめ

いかがでしたでしょうか?

内容的にドラゴンの制作以外にも使用出来そうなポイントがいくつかあったかと思いますので

是非活用していただけますと幸いです!

ドラゴン制作は私自身も難解と感じましたが、

それゆえに今後も継続的にチャレンジしていきたい題材となりました。

作品を通して次の高めるべきポイントがより明確に見えてくる、

いつもそのように感じます。

それではまた次回お会いしましょう~!

▼おまけ

広報からのお知らせ

ここまでご覧いただいた皆さまに、プロモーション担当からお知らせです🌼

BBDSではデザイナーを募集しております!

募集要項&エントリーは↓こちら↓からご確認いただけます。

皆様にお会いできるのを心よりお待ちしております。

==================================================

●BBDS公式HP https://www.kurohige.jp/

●BBDS公式X(旧Twitter) https://twitter.com/BlackBeardDS