自動水やり装置【SALZmini2022】をご紹介します。

小さなマイコンと土壌水分計、ポンプを組み合わせた自動水やり装置で、スマホとつながります。

スマホからは「今すぐ水やり」ボタンで給水することができ、現在の水分量や過去の履歴データをグラフで見ることができます。

つくったもの

装置本体:SALZmini2022

M5Stack社のマイコンM5StampC3とM5Stack用 水分測定センサ付き給水ポンプユニットを組み合せ、100均やホームセンターで入手できるものを組み合わせて作製しました。

私の場合は棚下にコンセントを持って来ていますので、そこからACアダプタ経由でUSB Type-Cケーブルで接続しています。

装置のLEDが常時点滅しています。その時の色で鉢の乾き具合が変わります。乾いているときは赤色、湿っているときは青色になります。

土壌中の水分量が減ってくると、ポンプが作動し給水を行います。用土に差し込まれた給水口からたっぷりと給水します。

鉢底からあふれ出る水は下部タンクへ戻ります。

園芸の水やりの定石「乾いたらたっぷり水やり」を実践します。

盆栽仲間のたけさんから下部タンクに「液肥や薬液」を混ぜ込んで与えることもできるのではないか。というアイデアを頂きました。そのような利用も可能です。

SALZmini2022は最初BLEのアドバタイズ信号を発信しています。

この信号を次に説明するBOWLで接続すると、今度はNotify信号として、水分量%、履歴データ、現在の設定値などの情報を送信します。

制御/視覚化ソフトウェア:BOWL(SALZmini2022Receiver)

身近にある優秀なエッジデバイス「スマホ」。今回はこれをなんとか活用できないか考えてみました。

ものものテックの BlueJelly.js との出会いがありました。

インターネットブラウザのChromeの実験的機能Web BluetoothAPIとBlueJelly.jsを組み合わせることで、スマホやタブレット、ノートPCなどBluetoothの発信機が付いている機器とSALZmini2022を接続できると思いました。

構想段階から形にするまでにずいぶん手を入れました。HTML、CSS、JavaScriptの勉強もしました。

インターネット上で得られる知識を取りこみながら、形作りました。

BOWLを使って操作をしたときの様子を動画にしました。

必要なもの

M5StampC3 Mate

M5Stack用 水分測定センサ付き給水ポンプユニット

USBケーブル Type-A - Type-C 1m

USB ACアダプタ

プラ鉢

4分岐水栓

針金

一合炊きプラ釜

150mlスプレーボトル

ビニールテープ

ナット

Bluetoothが使えChromeブラウザが使えるスマホかPC

つくりかたとつかいかた

1.M5StampC3 Mate にGrove端子をはんだ付けします。

ごめんなさい。言い訳させてください。みなさんと手軽に共有したいという思いと新しいマイコンを試したいという思いがぶつかり合って、結局、ここから始まることになりました。

最初は試作版を作ると思うので、初期コストが安いM5StampC3 Mateを選択しました。

今後、この装置の反響が多ければ、ATOM Lite版を作ることにいたします。

2.Groveコネクタを使ってM5StampC3とM5Stack用 水分測定センサ付き給水ポンプユニットを接続します。

3.150mlスプレーボトルを切断し、切り口をビニールテープで保護します。

4.一合炊きプラ釜にΦ8mm程度の穴をあけ、ホースが通るようにします。

5.ホースを適当な長さに切断し、4分岐水栓を取り付けます。

6.取水側の端にはナットを付け、ホースの端が沈むようにします。

7.M5StampC3にSALZmini2022のプログラムを焼き込みます。

プログラムはgithubに置きました。

焼き込む方法については、インターネットで「AruduinoIDE M5Stack」で調べると、たくさんの情報が出てきます。

ごめんなさい。こちらについても、必要であればプログラムを焼き込んだものを渡せばよいかと考えておりました。

8.BOWLを動かす端末で、Chromeno設定を行います。

利用したい Bluetooth Web API はお試し機能のため、初期設定が必要です。

Chromeの検索窓に

chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-features

を打ち込みます。

Experimental Web Platform features

Enables experimental Web Platform features that are in development. – Mac, Windows, Linux, ChromeOS, Android, Fuchsia, Lacros

という項目が出ますので「Enabled」に変更します。

9.Chromeを再起動します。

10.下記のリンクページへ飛びます。

リンクページを使わず、GithubのBOWLをダウンロードして使用することもできます。

11.コネクトアイコンを押します。

12.しばらく待つと、画面が更新され準備が完了します。

13.水やりボタンを押せば、今すぐ水やりができます。

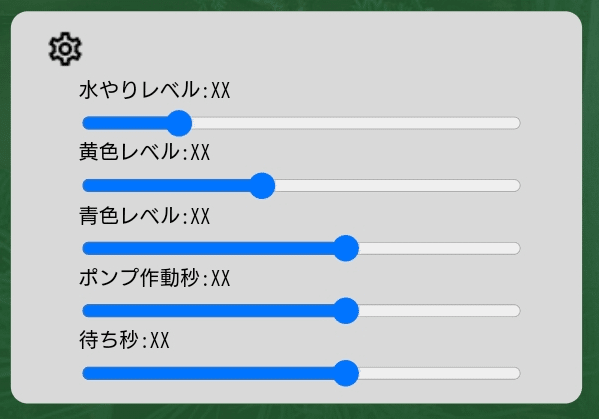

14.設定変更のスライダーを動かすことで、装置の設定を変更できます。

以上です。

つくるきっかけ

毎年、春になり水やりを盛んにやる季節になると、自動で水やりしてくれる装置を何とかしてできないものかと真剣に考えるようになります。

昨年は、ATOM LiteとM5Watering Unitを接続し、WifiでAmbientと通信するSALZminiを作製しました。

ただこちらの装置には、マイコンの中に Wifi、Ambientの情報を書き込む必要がありました。このため、広くいろんな方にお使いいただくことができません。

不安定な通信機能を切り捨て、単独で動作するようにコンパクトに再設計したのが、SALZminiSOLO、さらにコストを考慮し改良したものがSALZminiSOLO2 です。

LEDが5x5から1になったため、表現力が減りました。これを補うため、別プロセスを走らせ、ぼわーっと点滅する機能を取り入れました。これが今のSALZmini2022でも受け継がれています。

秋から春まで長い間、活躍しました。

今シーズンの装置作成は可搬性を第一に考えながら作製しました。

何度も何度もくじけそうになりながら、ここまでたどり着くことができました。

こだわりポイント

今回、特にこだわったことは、今後、盆栽仲間にこの装置を広めて行く上で、電子工作やコンピュータの知識がなくても、使えるような装置を作ることでした。

たとえば、WifiやBLEで通信するときに、相手の装置名やMACアドレス、アクセスポイントなどの情報をハードコーディングしてしまうと、コンピュータの知識がないと設定できなくなってしまいます。

プログラム面でこだわったことは、数えきれないほどの学びがありました。こちらもマガジンに詰め込んでおりますのでご興味があればご覧ください。

さいごに

これらは全てインターネットの通販や100均やホームセンターで手に入るもので作っています。制御するソフトウェアは公開しますので、どなたでも作ることができます。

最近、パナソニックでも同じような取り組みを見かけました。

【D+IO Product #8】ウォータリングユニット

装置作りのキットも販売されています。

みなさんも自動水やり装置の作製にチャレンジしてみませんか?

最後までご覧いただき誠にありがとうございます。

2022.09.08追記

そういえば、Maker Faire Tokyo 2022の季節でした。

M5Stack Creativity Contest 2022も締切間近。

エントリしました。

説明用の動画です。

#自動水やり装置 #盆栽 #園芸 #電子工作 #M5StampC3 #WateringUnit #M5Stack #ArduinoIDE #BLE #IoT #100均 #SALZ