【ミニ百葉箱】作ってみました。1【工作ベタが無理するとこうなる。】

以前の記事で、棚場の隅にデジタル温湿度計を置きたいと思い、100均の材料を組み合わせミニ百葉箱を作って紹介していました。

「いつかはもっと百葉箱に寄せたものを作りたい。」と思いながら、自分の工作スキルがそれほどでもないため、あきらめておりました。

「やっぱり作ってみたい。」その気持ちがどんどん強くなり、工作ベタな私ですがとにかくやってみることにしました。

作りたいもの

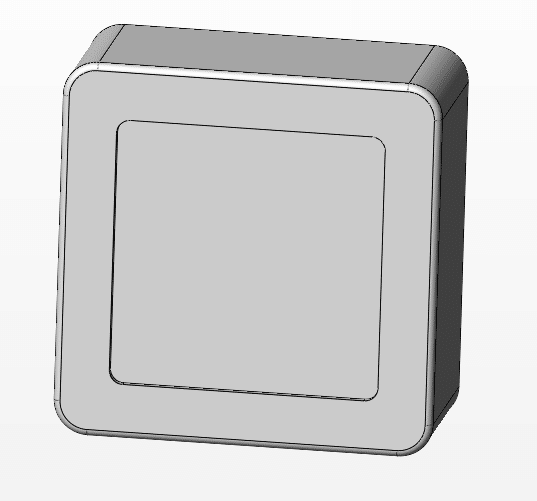

・Switchbot温湿度計を屋外に置くための雨よけケース

・現在の雨よけケースで機能は十分であるが、もっと百葉箱感を出したい。

・屋外で使うので、温度変化、防雨対策を施したい。

取り組み方

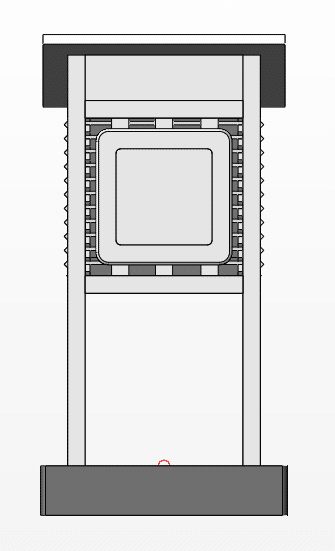

・Switchbot温湿度計のサイズを元に、百葉箱のミニチュアを作る。

・3DCADを使って設計し、サイズ感、技術的問題点をあぶり出す。

・入手しやすい部材を物色し、取り入れる。

・まずは作ってみる。

・改良点、課題をあぶりだす。

・再度作ってみる。(必要ならば)

懸念事項

・木材で耐久性はあるか?

・プラ、金属などを検討すべきか?

・ルーバー部分の工作が上手くできるか?

・開口部の処理をどうするか?

・透明窓

・扉

これらは作ってから考えることにする。

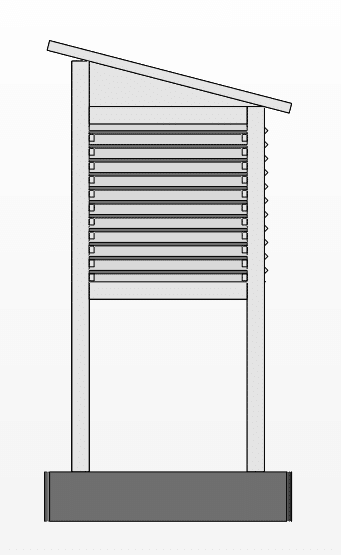

3DCADを使って設計する。

SwitchBotのサイズ:55 x 55 x 24

この装置を格納できて、表示も見れて、雨をしのげるものを考えます。

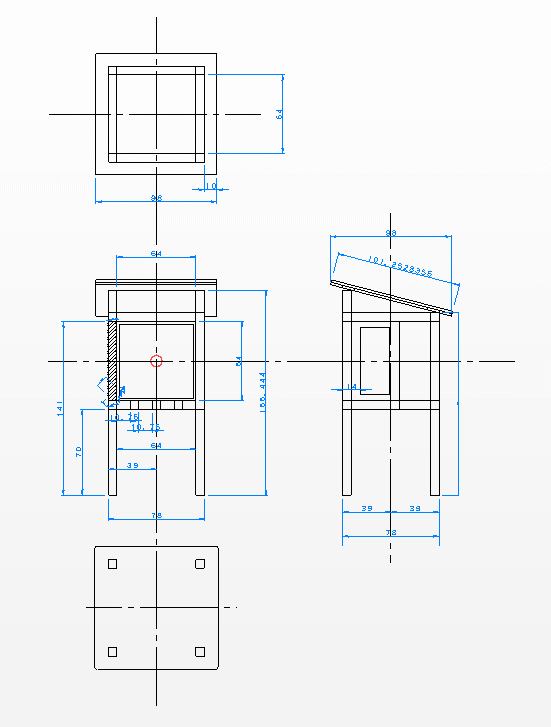

思いつくままに、三面図を書いてみます。

事前にホームセンターで使えそうな部材を物色していて、その中からバランスを考えながら書きました。木の角材のサイズを見て、□7ぐらいが今回の工作にはよさそうでした。

正面図

百葉箱感を出そうとすると、側面全てを鎧戸にする必要がありますが、そうすると、温湿度計の表示が見えません。Wifiでつながっておりスマホでも数値は見れるのですが、直接表示を見ることも多いので、前面は開放にしました。機能と見栄えのバランスが大切なところです。

側面図

屋根の角度を決め、長さを計ってみました。101.3mmです。

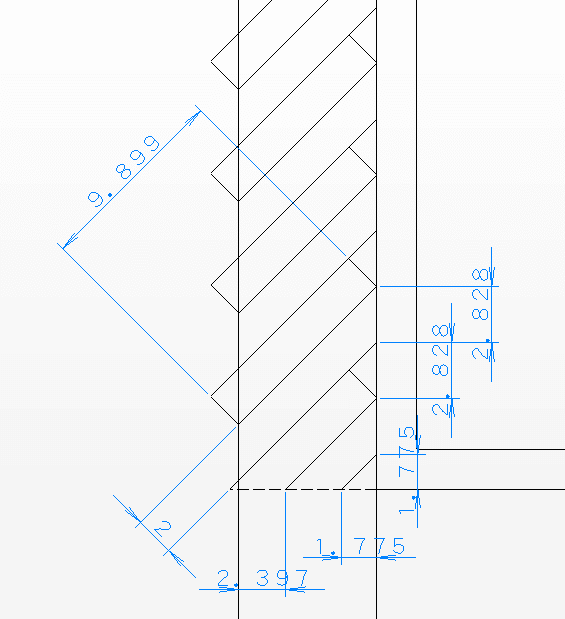

ルーバー拡大図

ルーバーの長さは9.899mmになりました。ちょうど、10x2のマホガニー材があったので、これを使って工作します。

このような感じで、設計しました。仕事で機械部品の図面を見ているので、すぐ書けるだろうと思っていましたが、実際に書いてみると、2次元で三面図を書いていると基本設計はできますが、詳細設計になるとよくわからなくなってきます。そこで図面に厚みを持たせ3次元設計すると、足りない部分などがよくわかり、完成まで持ち込めます。

設計時は「作るのは自分」を意識して、できるだけ少ない種類の材料を組み合わせて作成しました。

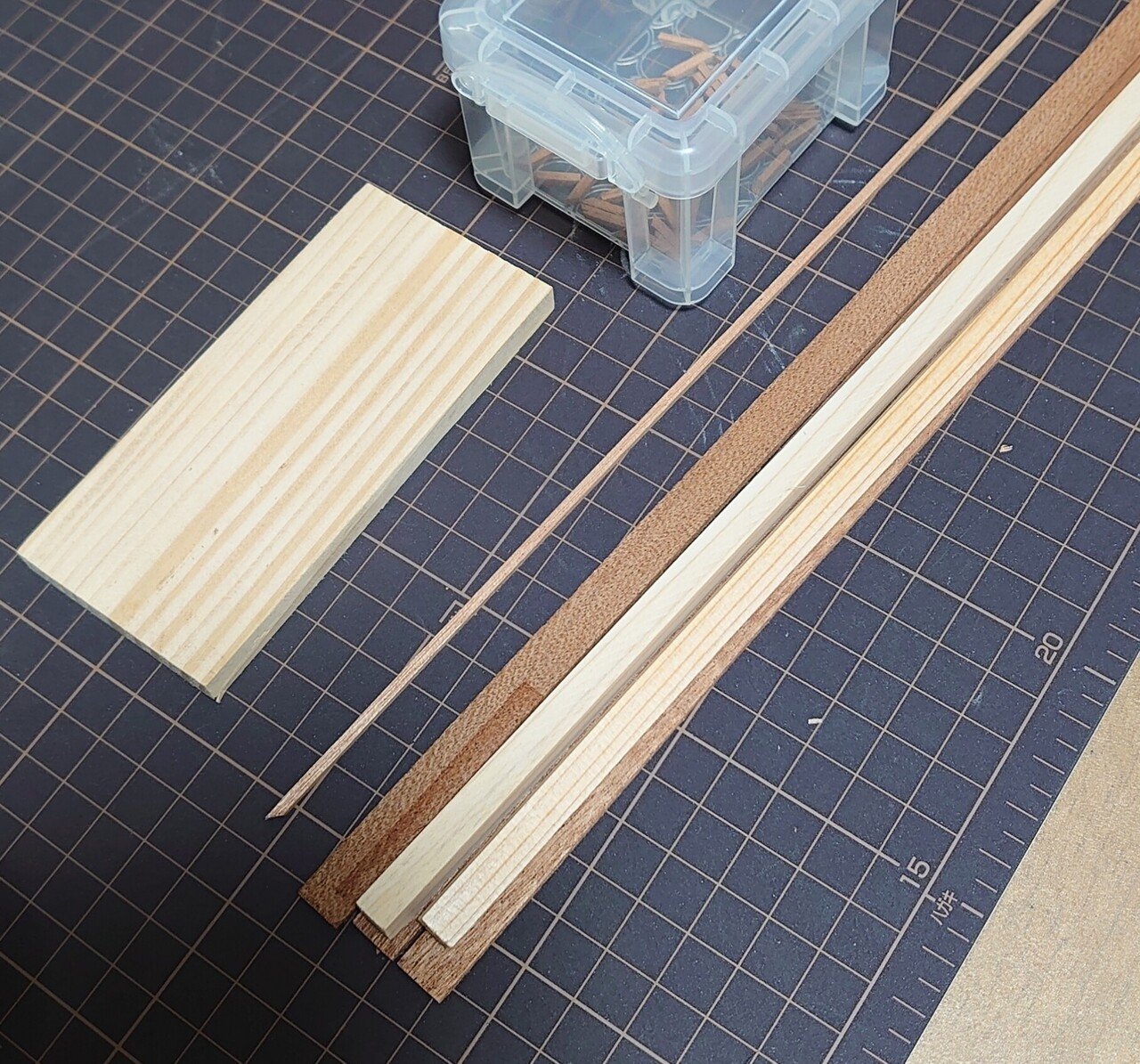

材料

・□7-900 x 2(ひのき)

・10x2-900 x 1(マホガニー)

・□2-900 x 1(マホガニー)

・□300-2 x 1(ベニヤ)

土台とベース板

・カインズ溶岩レンガ半丁

・□10タイル

※この部分については未定

1000円以内で材料が揃います。

部品一覧

□7から

A.□7-166 x 2

B.□7-148 x 2

C.□7-64 x 12

10x2から

D.10x2x64 x 30

E.10x2 x 3

F.△71x18x2 x 2

G.64x18x2 x 1

H.100x100x4 x 1(10x2 x 10)

□2から

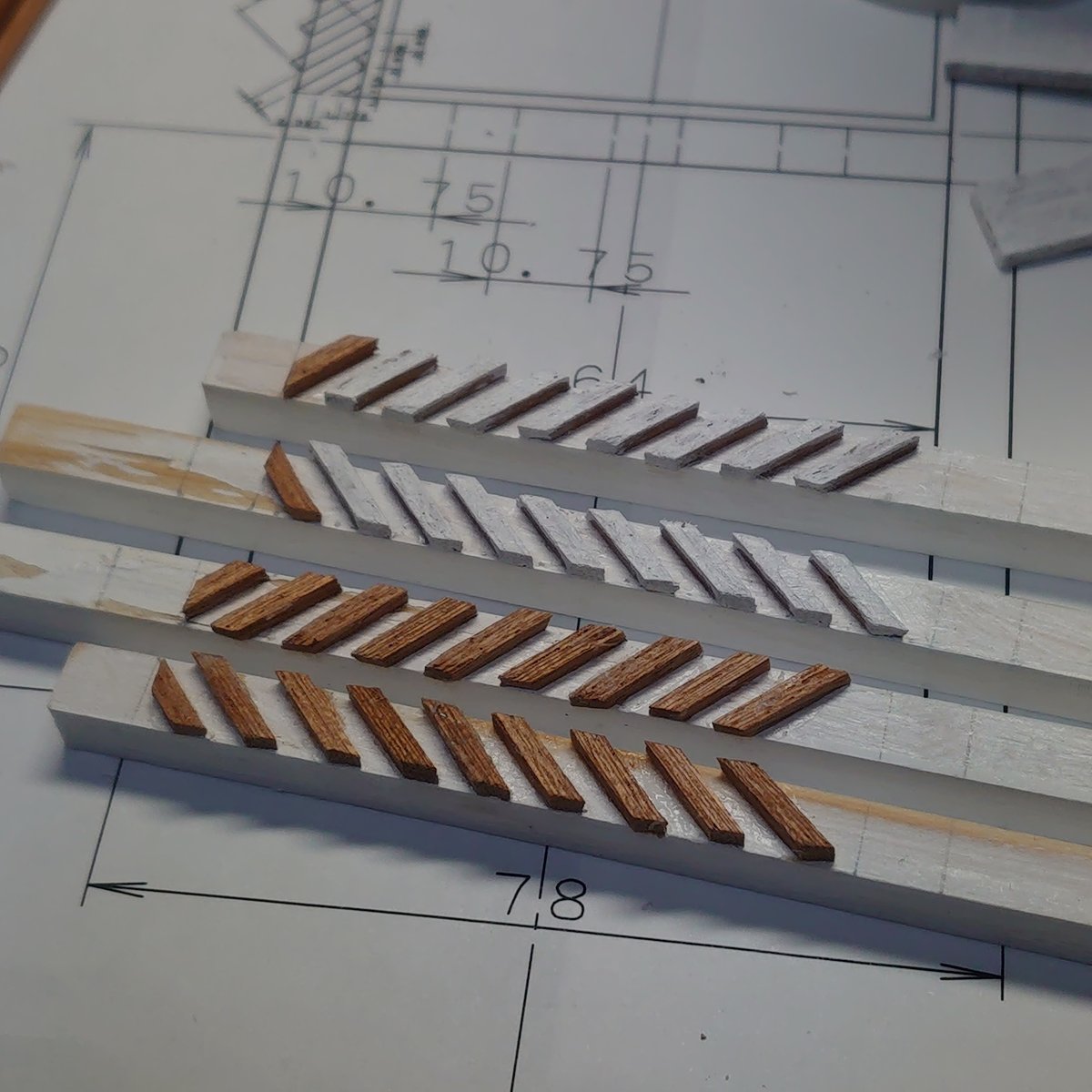

I.□2x10(45°) x 72

□300x2から

J.□100x2

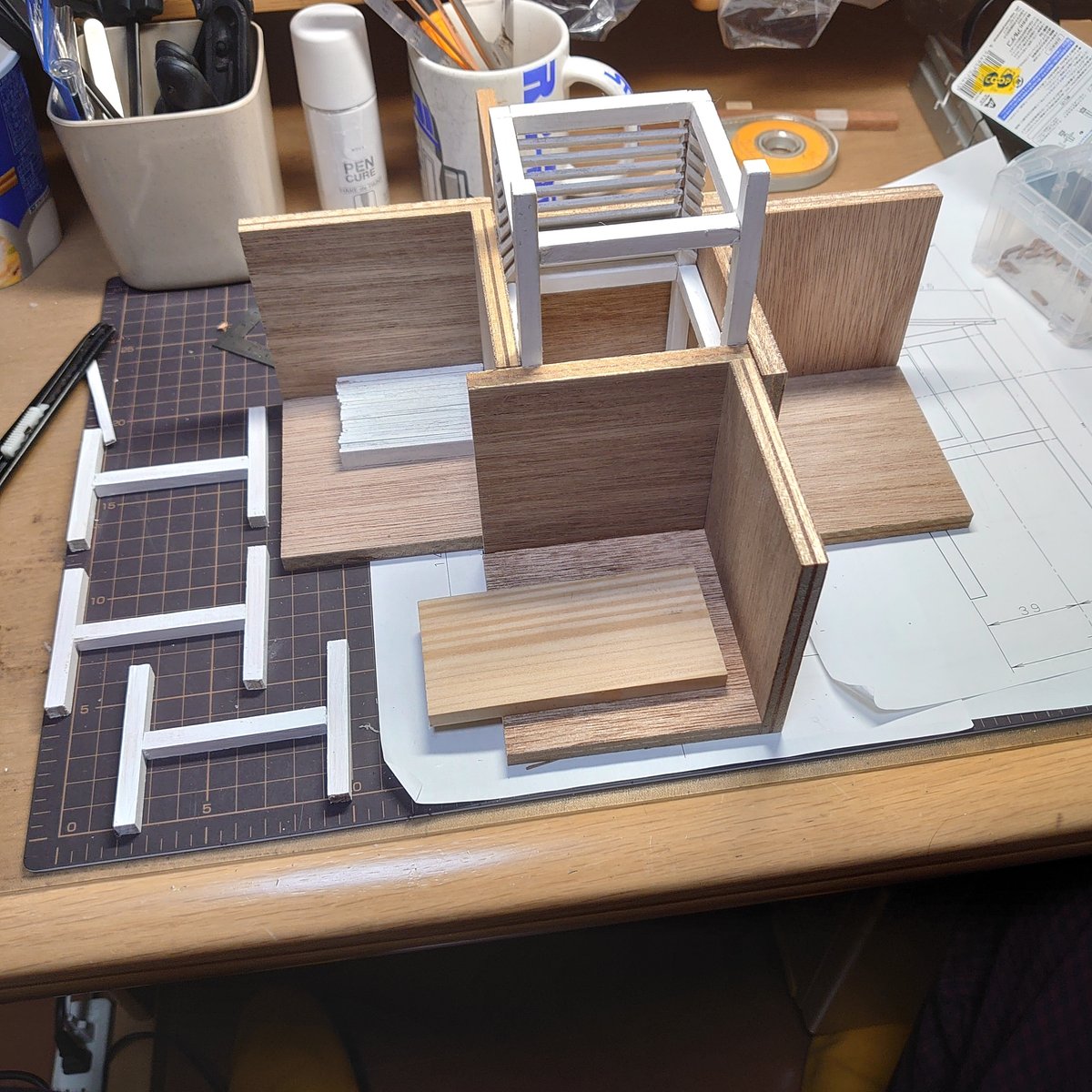

作成の様子

部品I.の45°カットは根気の要る作業でした。最初はクラフトのこを使用していましたが、途中からカッターナイフに変えました。材料を押さえる指に力が入りすぎて一晩痛みが残りました。この材料はルーバーが等間隔になるために必要と思いましたが、別の方法があれば検討したいです。

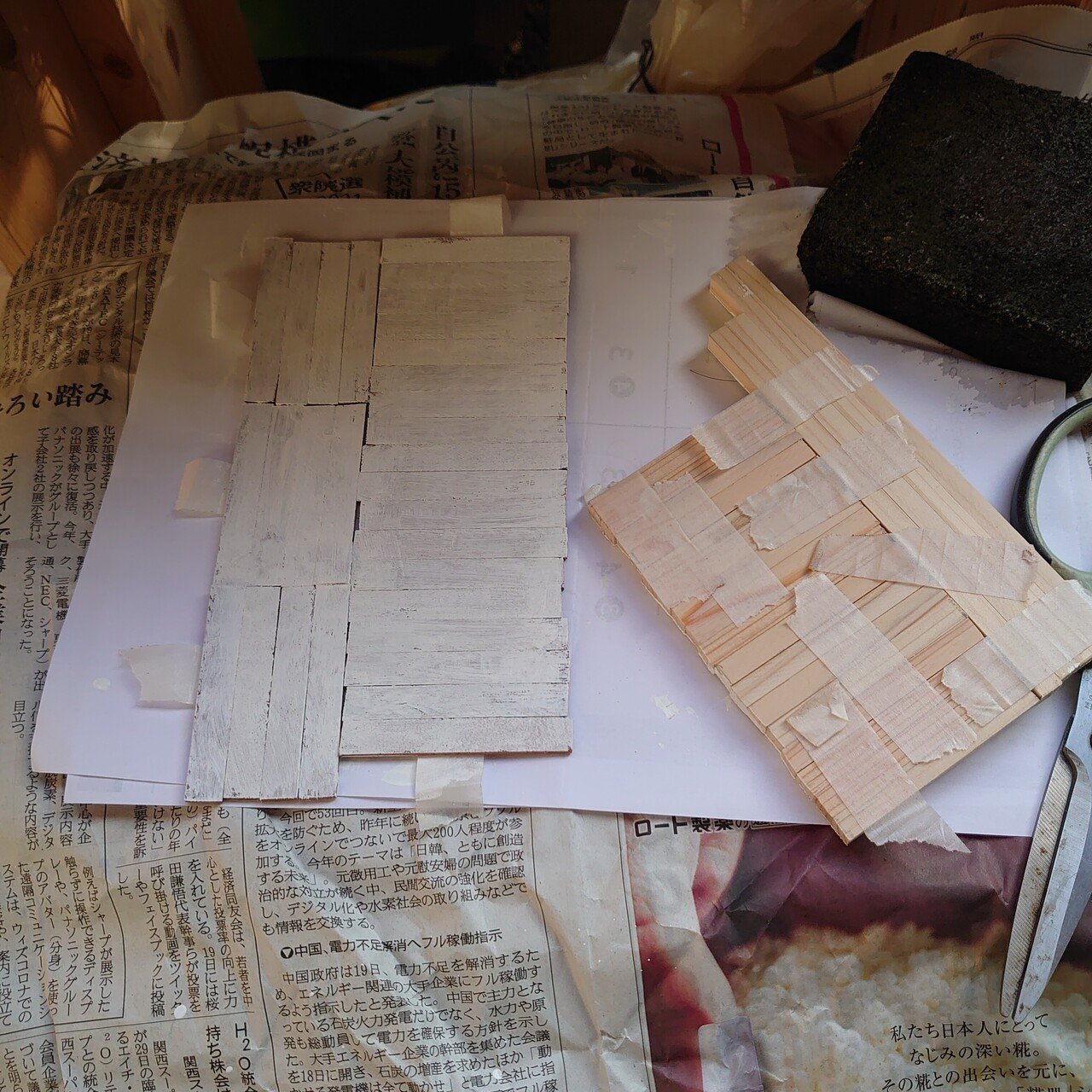

部品D.の切り出しは効率を考え、10x2の板を三枚重ねてマスキングテープで固定しています。最初はカッターナイフで、少しずつキリながら切断していましたが、効率が悪いと思い、薄刃のこぎりを使って切りました。

最初に必要な材料のカウントをしていたので、材料の調達はスムーズに進みました。

ルーバー部の塗装は後で大変になると思い、先にできる所まで塗装し最後に2度塗り塗りする方法にしました。塗装の効率を上げるため、板を並べてマスキングテープで止めました。

これにより、一気に片面を塗ることができます。これは非常に良い方法でした。

塗った部品を乾かしています。

ルーバー部の部品I.を先に取り付けました。原寸で出力した図面をしておき、場所を確認しながら作業を進めます。

この際、後から微調整できるよう木工用ボンドを用いました。

私は工作するとき、設計時の寸法にこだわりすぎて、部品が取りつかないことがよくあるので、取り付け寸法をあまり意識せず、ルーバーが通るスキマを大切にして、確認しながら取り付けました。

このため、設計時よりも間隔が広くなり、ルーバーの枚数が少なくなっています。

背面のルーバーを平面で組み立てた後、2面目3面目の柱を組みつけました。

当初、瞬間接着剤で組付けを考えました。部品A.、部品B.、部品C.の部材はおおよその長さはそろっているのですが、のこぎりでカットした後の調整方法が分からず、切り口がきっちり直角になっておらず、そのまま組付けると、全体の形がいびつになってきます。

最初はゼリータイプの瞬間接着剤を用いましたが、垂直に接着できず調整している間に接着剤が固まって固定できません。ピンバイスで穴をあけ、針金を埋め込んで固定しようと試みましたがこれでもうまく行きませんでした。

グルーガンを持ち出してやってみましたが、狙いの角度で固定ができずやはり上手く行きません。

何度も繰り返しているうち、なぜか上手く行きました。まるで、ロックバランシングのようです。おそらく、接着剤がいい具合に粘り気を持ち、それぞれの部品が取れにくくなってきたのだと思います。

すき間に接着剤を流し込み、ぴったりの治具があったので、四隅から挟んで固定しました。

後で冷静になって考えると、マスキングテープを使って仮固定すれば、もっと簡単にできたのではなかろうかと思います。こんな状態なので、強度が不安です。屋外で風に飛ばされて転がったら、バラバラに壊れてしまうのでなかろうかと心配しています。

全く精度の要らない工作ですが、よじれた形になると具合が悪いので、全体の組付け具合を見ながら固定したいと考えました。

子供のころから、私が工作をするとだいたいよじれます。

昔、ペーパークラフトの本を買って最後のページのD51を作ったことがあります。本の型紙をトレーシングペーパーに写し取り、ケント紙に転写し、はさみで切り抜きます。糊付けし、パーツを作り組み合わせます。

そうすると、細長い機関車のボディはよじれて、車輪がすべて接地しない状態になってしまいます。

原因はおおよそわかっています。

・部品の写し取りに誤差が発生している。

・部品の切り出しにはさみを使用して正確性に欠く。

・糊付け時に紙がふやけて膨張しサイズが変わっている。

・正しく張り合わせていない。長方形ではなく不等辺四角形になっている。

・円筒のカールをきちんとしていない。楕円形またはよじれた形になっている。

これらの問題により、一つ一つのパーツの精度がかなり怪しくなっており、そのことを理解しないまま、端から組み立てていくと、全体によじれていびつな形状となってしまうのです。

大人になり、このあたりの勘所はついているはずです。少なくとも「工作した後確認する。」という工程は必ず入れるようになりました。ただ、ひずんだ部品を矯正する技術がないのでしょう。

工作の精度が悪く「一つ一つは粗悪な部品であっても全体のバランスを見て組み立てる。」ぐらいの感覚は持ち合わせていると思っています。

百葉箱の内装に取り掛かります。当初は床を渡し、天井を渡し、柱を立てようと思っていましたが、工作精度が怪しいので、先に床と天井と柱を接着してH型の部品を作りました。これを組み付けることにしました。

床を基準に組み付けた所、天井部分に大きな隙間が発生しました。ほとんど見えない場所なので問題はないのですが、あまり気持ちのいいものではありません。

屋根をどのように作るか考えずに進めていましたが、ホームセンターで厚さ2mmのベニヤ板を見つけたので、□100に切り出しました。サンドペーパーでバリを取り、ペンキで塗りました。

Switchbot温湿度計を取り付けるための金属プレートをつけました。

いびつなルーバーも味としていい感じに仕上がってます。

今回はここまでにいたします。後は、実際に棚場に置くための土台と固定方法を考えて作ってみたいと思います。

さいごに

絶対に譲れないこだわりポイントを丁寧にじっくり時間を掛けて取り組むことで納得の出来栄えになると信じて作り始めました。材料の切り出し、塗装あたりまでは上手く行っていましたが、組み立てが上手く行かず苦戦しました。でもこうして組み上がってみると、なかなか素敵な仕上がりになったのではないでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

2021/11/30追記

続編の記事を投稿しました。こちらも是非ご覧ください。

#百葉箱 #ミニ百葉箱 #ミニチュア #SwitchBot #温湿度計 #木工工作 #工作ベタが無理するとこうなる。