【LAWドキュメント72時間】「時間をかけて」坂村真民

坂村真民さんがたどりついた新境地。

それは、

「大宇宙大和楽」

という言葉でした。

そこには、宇宙すべてのものへの祈りが、こめられています。

それは、川が流れて、やがて海にたどりつくように、真民詩のたどりついた壮大な到達点です。

深い願いが込められた、あたたかい言葉の詩が、心に響きます。

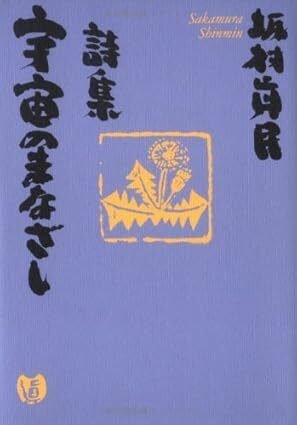

「時間をかけて」

あせるな

いそぐな

ぐらぐらするな

馬鹿にされよと

笑われようと

自分の道をまっすぐゆこう

時間をかけて磨いてゆこう

(「宇宙のまなざし 詩集」サンマーク出版より)

生成AIから、こう質問されたら、みなさんは、どう答えますか?

「人間は、限られた時間の中で何をやろうとしているんだ?」

この視線で眺めてみたら・・・

ちょっと違った景色が見えてきませんか?

実は、今、この現代社会では、そういうことが問われているのではないでしょうか。

レッスン1:漢字と出会った日本の選択

古代日本は、固有の文字を持たない、

「無文字社会」

だったところに、弥生~古墳時代に、中国からの移民が

「漢字」

を日本へ持ち込んだ。

当時の日本人は、渡来人の漢字の発音と、自分たちの発音をつき合わせ、

「漢字一文字」

に

「和音」

をあてて

「万葉仮名」

を生み出した、とされている。

おそらく、日本では、長らく無文字社会が続いたことから、現代社会より一層、

「考える」

よりも

「感じる」

ことの方が、遥かに大切だったのではないだろうか。

だから、

「哲学」

の代わりに、あれだけの

「恋の和歌」

があり、古代の日本人は、恋の和歌で哲学し、人生論を語っていたのではないかと、推定できないだろうか。

言葉を知る以前であれば、どうでもよかった物事が、美しく見え始め、そんな

「恋」

が起こす心の変化を、歌に残してきた先人達。

「あはれてふ ことこそうたて 世の中を 思ひはなれぬ ほだしなりけれ」

たぶん、

「あはれ」

と恋歌を詠まずにいられない想いがあるから、出家をせずに、現世を生き抜きたいのかと、そんな風に感じる。(小野小町・古今集939)

レッスン2:情熱としての愛

「情熱としての愛 親密さのコード化」ニクラス・ルーマン(著)佐藤勉/村中知子(訳)

「愛の再帰性にとって不可欠なのは、こちらの感情と相手の感情が呼応することが双方の感情に基づいて肯定され探し求められるということ、言い換えれば私自身が愛する者としてまた愛される者として相手から愛され、相手も愛する者としてまた愛される者として私から愛されるということ、つまり自らの感情と相手の感情が呼応することなのである。」(P211)

「愛ゆえの行為は、相手にひたすら順応するだけではないし、相手に気に入られるためのみでもなく、相手の願いを叶えるだけのものではない。

問題となっているのは、相手の世界の中で意味を見つけ出すことである。

こうした意味は、相手にとって何がよいものであるかをついに分からずにリスクを侵さざるをえないし、そうであるにもかかわらずやはり愛を拠り所としなければならない。」(P269)

例えば、本来の自分を探す旅が、禅の悟りの過程であるように。

私たちは、

・自分自身を正しく理解するのがとても難しく

・相手の幸福の中に自分自身の幸福を見出すことの難しさ

を感じているからこそ、他者の瞳の奥にある、世界像、そして自己像に頼ろうとしてしまうのかもしれない。

そんな無意識の心の動きが、自分自身の世界を見る目を、変えてくれるのだろう。

レッスン3:統計的な最適とか考えないで偶然に身を曝せ

「弱いつながり 検索ワードを探す旅」東浩紀(著)

「世のなかの多くのひとは、リアルの人間関係は強くて、ネットはむしろ浅く広く弱い絆を作るのに向いていると考えている。

でもこれは本当はまったく逆です。

ネットは強い絆をどんどん強くするメディアです。

弱い絆はノイズに満ちたものです。

そのノイズこそがチャンスなのだというのがグラノヴェッターの教えです。

けれども現実のネットはそのようなノイズを排除するための技法をどんどん開発しています。」(マーク・グラノベッターが1973年に書いた論文より)

危険なインターネット上の「フィルターに囲まれた世界」(ノイズを排除する技術とは、自分好みの無限ループ問題のこと。)

ネットが、

「見たいものが見れる」

と期待されていた時代から、

「見たいものしか見ていない」

時代へ変わってしまった。

ネットが、私たちから奪おうとする弱い絆を取り戻す方法として、はるか昔に、ソクラテスが語ったことと変わらず、

「世界を動かしたければ、まず自分を動かすことだ。」

であり、著者が処方するのが、

・むこう側からやってくる偶然

・こちら側から迎えにいく偶然

を得る

「旅に出る」

こと。

「自分探しではなく、新たな検索ワードを探すための旅。

ネットを離れリアルに戻る旅ではなく、より深くネットに潜るためにリアルを変える旅。」

「いまは経験や知識よりも、顧客の要望に応じていかに適切に検索するか、その能力こそがビジネスにおいて重要になっているということです。

だからこそ、たえず新しい検索ワードを手に入れる必要がある。」

「偶然と必然の関係。

この一回の人生と統計の関係。

それがぼくの哲学のテーマであり、また本書の基底にある問題意識です。

本書で「新しい検索ワードを探せ」という表現を繰り返しているのは、要は「統計的な最適とか考えないで偶然に身を曝せ」というメッセージです。」

レッスン4:世界の中心は機会から逸れているのだと感じる知性

「たまたま―日常に潜む「偶然」を科学する」 レナード・ムロディナウ(著)田中三彦(訳)

「九鬼周造の言うように、すべて心の出来事は「偶然性」から開示されるのだとすれば、それは「たまたま」であることが大事なのではなくて、ふだんから同一性などを求めずに「異質性との出会い」を求める意思こそが重要だったということになるわけで、そういう覚悟を決めるなら、むしろ「はかなさ」とか「せつなさ」を実感していたほうがいいということになる。

「世界の中心は機会から逸れている」のだと感じる知性こそが、実は「粋」なんだというわけだ。」

レッスン5:時間をムダにするとは?

「ナマケモノ教授のムダのてつがく ―「役に立つ」を超える生き方とは」辻信一(著)

「時間をムダにするとは、効率性、生産性、合目的性などの要請から自由に、自分の時間を生き、自分の人生を生きること。

愛とは、それが何の役に立ち、何の得になるかにはかかわらず、惜しげなく相手のために時間を使うこと。

愛はスローで、時間がかかる。

だからときどき、面倒くさいこともある。

でもだからこそ、愛は愛。」(P234)

タイパ(タイムパフォーマンス)が重視されるようになった背景には、SNSの発達や、エンタメコンテンツの増加などが関係していると言われています。

既に、気づいていると思うけど、

「努力」

とは、

「幸運に出会う確率」

を、高めることにすぎません。

時間をかけて、努力をすれば、必ず、報われる。

時間は、限られているから、ムダにしたくない。

その延長線に

「タイパ」

が求められる世界があります。

かけた時間に見合った成功など得られるものではなく・・・

費やした時間の半分以上が、ムダに終わるケースも多い・・・

そうであっても、報酬や見返り、成果を求めずに、ムダに時間をすごしたからこそ、得られる大切なものが、たくさんあるのだということを、忘れないでいたい。