【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】功利主義

出典「ベンサム【功利主義】 最大多数の最大幸福やパノプティコンなど、わかりやすく解説」

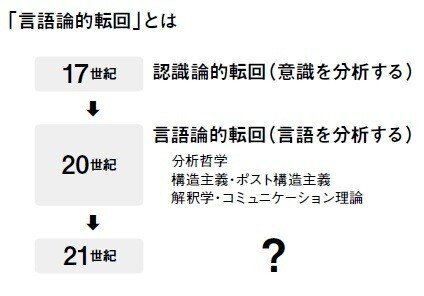

21世紀、これからの哲学はどこに向かうのか?

【参考図書①】

「いま世界の哲学者が考えていること」岡本裕一朗(著)

「新しい哲学の教科書 現代実在論入門」(講談社選書メチエ)岩内章太郎(著)

「有限性の後で 偶然性の必然性についての試論」カンタン メイヤスー(著)千葉雅也/大橋完太郎/星野太(訳)

【参考記事①】

「現代において哲学者が取り組んでいる以下の「5つの問題」について概観したく思います。

どの問題も、根本的な問題ばかりなので、解決には程遠いかもしれませんが、少なくとも問題の所在については確認できると思います。

(1)「IT革命」は、私たちに何をもたらすか?

(2)「バイオテクノロジー」は、私たちをどこに導くか?

(3)「資本主義」という制度に、私たちはどう向き合えばいいか?

(4)「宗教」は、私たちの心や行動にどう影響をおよぼすか?

(5)私たちを取り巻く「地球環境」は、どうなっているか?

「資本主義」という制度に、私たちはどう向き合えばいいか?

IT&BTという現代におけるテクノロジー革命の帰趨は、近代(モダン)の終わりという哲学的視点から考えることが可能なように思います。

しかし、近代(モダン)が終わるかどうかは、資本主義を抜きに語ることができません。

というのも、資本主義は「近代社会」の中心をなしているからです。

マルクスの「唯物史観」の公式によれば、社会の変化は、

「アジア原始的」→「古典古代的」→「中世封建的」→「近代資本主義的」

とされています。

とすれば、近代の終わりは、「資本主義の終わり」なのでしょうか。

フランスの哲学者ジャン・ポール・サルトルは、かつて『弁証法的理性批判』(1960年)のなかで、「マルクス主義を生みだした状況(資本主義)がのりこえられていないので、マルクス主義はのりこえ不可能だ」と語ったことがあります。

ところが、皮肉なことに、歴史はサルトルの言明とは逆の方向に進んでいったように思えます。

マルクス主義にもとづいて社会を建設した国家が、20世紀の終わりにはことごとく崩壊し、「社会主義」は資本主義にのりこえられたように見えました。

資本主義と社会主義の対立(「冷戦」)が終焉し、政治学者のフランシス・フクヤマが「歴史の終わり」と呼ぶ事態となったわけです。

フクヤマは、西欧の「リベラルな民主主義」、経済的には資本主義が最高の段階と見なし、今日まさに「歴史の終わり」が実現したと考えました。

この見方からすれば、資本主義は永続し、「近代」という時代は終わらないように見えます。

しかしながら、今日では、フクヤマのように、資本主義の千年王国を信じることは、もはや不可能ではないでしょうか。

ピケティが問題にしたように格差拡大は今後も社会対立の火種となりうるリスクを抱えることでしょう。

その他にもフィンテックという金融資本主義にまで及んだIT革命の影響や、グローバル経済が必然的に抱えるパラドックス、ベーシックインカムが導きだす「自由」をめぐる根源的な問題まで、哲学的思考を必要とする問題は山積しています。」

【参考図書②】

「グローバリゼーション・パラドクス 世界経済の未来を決める三つの道」ダニ ロドリック(著)柴山桂太/大川良文(訳)

本書における著者の結論は明快だ。

「ハイパーグローバリゼーション、民主主義、そして国民的自己決定の三つを、同時に満たすことはできない」のだから、必要なのは「ハイパー」ではなく統治可能な「賢いグローバリゼーション」なのだ。

【参考記事②】

【関連記事】

【選書探訪:有難い本より、面白い本の方が、有難い本だと思う。】「集中講義!アメリカ現代思想 リベラリズムの冒険」仲正昌樹(著)(NHKブックス)

https://note.com/bax36410/n/ne6c2e038cf5f

今日の政治体制は、近代政治哲学が構想したものである。

【参考図書③】

「近代政治哲学 自然・主権・行政」(ちくま新書)國分功一郎(著)

「はじめての政治哲学」(岩波現代文庫 学術)デイヴィッド・ミラー(著)山岡 龍一/森達也(訳)

「よくわかる政治思想」(やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)野口雅弘/山本圭/髙山裕二(編)

ならば、その基本概念を再確認すれば、いま私達の体制が抱える欠点についても把握できるはず。

グローバル化のなかの共生倫理を考える指標として、以下の政治哲学に関して、

■功利主義

■プラグマティズム

■リベラリズム

■リバタリアニズム

■コミュニタリアニズム

その当時に発刊されていた新書をテキストにして、今回は、「功利主義」について省みたい。

【テキスト①】「 〈快楽消費〉する社会―消費者が求めているものはなにか」(中公新書)堀内圭子(著)

[ 内容 ]

人はなぜモノを買うのだろうか?

さまざまな商品があふれる現在では、必要最低限の商品を仕方なく買うのではなく、買いたい商品を自分の欲求にしたがって選ぶほうが多い。

しかし、消費者は移り気で、どんなモノをなぜ買うか、一貫した法則はないように見える。

本書は、「快楽」という視点から「デパ地下」「自分にご褒美」など多様な消費者行動に見られる共通の原理を明らかにする。

人とモノとの新しい関係とは。

[ 目次 ]

1章 消費者の行動をさぐる

2章 快楽消費のロジック

3章 日本における快楽消費の歴史―高度経済成長期以降

4章 今どきの快楽消費―全体的な傾向は?

5章 今どきの快楽消費―個別トピックス篇

6章 明日へとつづく快楽消費

[ 発見(気づき) ]

消費者行動に求められる快楽の変遷を見てみると、以下の通り。

高度経済成長期(1960年代)

・余暇活動を通じての楽しさ

・機能的な合理性による満足感

バブル期(1980年代後半)

・高額の出費を伴う消費行動を通じての「お楽しみ」

・経済的な合理性による満足感(好みの多様化に伴って)

バブル崩壊後(1990年以降)

・定額の出費を伴う消費者行動を通じてのささやかな楽しみや喜び

・経済的な合理性による満足感(より切実な問題として)

炊飯器や洗濯機が売れた時代から、ヘリコプターで遊覧ツアーが人気の時代を経て、「デパ地下」「自分にご褒美」「マイ・ブーム」「癒し」の時代へ変遷してきた。

消費行動の内容も、経済的合理性や機能の合理性を追求するのではなく、消費体験が大きな意味での快楽となるから買うというように、変容してきたと著者は言う。

学者が書いた本なので学説紹介が面白い。

まず快楽を定義するまでに1章使う。

感情心理学者のラッセル、メーラビアンらは、あらゆる感情は、2つの軸(覚醒水準高い-覚醒水準低い、快楽-不快)の上にマッピングできるとした。

嬉しさや幸福や歓喜は、覚醒度が高い快楽で、平静や安らぎは覚醒度は低いが快楽である。

そして、これらを覚醒水準(A:Arousal)(P:Pleasure)と符号化し、(D:Dominance、自分で制御できるかどうかの度合い)要素も追加して、感情をそれぞれの強さの度合いで数式的に、記述できるという。

この方式を使うと、たとえば、「心地よい」は+0.38P-0.06Aで、「感銘を受けた」は+0.56P+0.07A-0.13Dなどと表記できる。

詳細はラッセル、メラービアンの論文にあるようだが、この方法論は、インターネット上のコミュニティの発言などを、一枚の平面上に、感情を軸に分布させるような、分析手法を開発できそうである。

[ 問題提起 ]

快楽とはこの感情のマップの上で快楽度が高いエリアに入るもので、楽しさ、おもしろさ、喜び、美的な満足、感動、興奮、熱狂など従来の快楽消費論の対象以外にも、癒し、和み、リラックス、懐かしさ、好奇心、元気づけられることなども含まれるとする。

快楽消費の取り扱い範囲を広げていく。

快楽消費が従来の古典経済学と異なる点のひとつに限界効用逓減の法則が働かないことが挙げられている。

贅沢な生活に慣れればもっと贅沢がしたくなる。

マイブームにハマればさらに深くハマっていく。

「快楽には、自ら快楽への欲求を強める傾向がある」ということ。

食欲のように「もうおなかいっぱい」にはならない。

限界快楽は逓減しないのだ。

飽くなき快楽消費スパイラルにはまっている日本人の消費行動の実態が、後半では分析されている。

贅沢品を日常的に消費するシルバー層などマーケッターが作り上げた妄想ではないか、とか、節約自体が快楽となっていることだとか、経済的に苦しくても快楽消費する不況の中の消費者像など、マーケティングに役立ちそうな新しい視点が幾つもある。

快楽消費における統計データの紹介が興味深い。

不況下ではさまざまな家計の切り詰めが行われるが、高所得者と低所得者の切り詰め方が異なる商品サービスがある。

高所得者は、高額ファッションと、文化的催しの支出予定が多いのだそうである。

お金持ちに会いたければ、高級ブティックやコンサート会場へ行けということか。

起業家ならば、そういった場所でプレゼンすることで、投資家を見つけることができるのかもしれない。

学説中心の前半が特に勉強になった。

機能が豊富で安い商品を作っても必ずしも売れないよということは、マーケティングの世界でも言われていることであるが、それを理論的に解説してくれた。

この本では取り上げられていないが、快楽的消費の代表例がアキバ的消費なのではないかと思う。

秋葉原は最近、家電販売の街からオタク、マニアの街に変容していると言われる。

[ 教訓 ]

買い物を楽しむということとは何か?

年末は何かと買い物をする機会が多い。

年始早々には冬のバーゲン開始する百貨店も多くなった。

連日、買い物に溺れながら、自分は「正しく買い物を楽しんでいるか」、改めて考えてみた。

商品の選択・購買や、使用・利用、あるいは処分を通じて、喜びや楽しさ、心地よさ、安心感、興味などを経験することを「快楽消費」という。

「快楽消費」(hedonic consumption)とは、アメリカの消費者行動研究者であるモリス・ホルブルックとエリザベス・ハシューマンが1980年代初頭に提唱した言葉である。

快楽消費の一形態として、衝動的購買(impulsive buying)と強迫的購買(compulsive buying)という購買行動を挙げることができる。

特に後者は、テレビや雑誌といったメディアでも取り上げられ、一般の関心も呼んでいる消費における問題行動である。

衝動的購買は、商品への欲求よりも購買への欲求のから購買行動を行なうという。

つまり、衝動性の高い購買者は、商品との身体的接近、商品の感情的魅力、購買に伴う即時の満足感により、実際の購買行動が生じ、さらに、実際に行動することによって一層頻繁に購買の衝動を経験するようになる。

気分転換やストレスの解消を目的として買い物をするという「気晴らし買い」がこれにあたる。

強迫的購買は、より過剰な購買行動で、一般には「買い物依存症」という言葉で知られている。

この場合、商品に対する関心は少なく、本人もいらないものを買っているという自覚がある。

店を出ると「また買ってしまった」という罪悪感にさいなまれ、購入後、買った商品を隠したり、包装したまま、全く使用しない場合も多い。

さらに進んで、買い物の頻度が高くなると、自分の収入では代金を支払いきれず、借金を重ね、自己破産に追い込まれるなど、日常生活に破綻をきたすケースもある。

衝動的購買と強迫的購買との違いは、前者が特定の商品に対する欲求から生じる購買の衝動を上手く統制できないのに対し、後者は、買い物によって得られる心理的満足により、不安や緊張といった不快な感情を軽減させようとして購買を繰り返すという点にある。

強迫的購買者は、商品の入手、あるいは所有、使用といったことが目的ではなく、購買過程そのものを必要としているのである。

消費者行動は、「経済的財貨、およびサービスの獲得や使用に直接関係する個人の諸行動であり、それらの行動に先行し、行動を決定する一連の意思決定過程をも含む」と定義される。

そして、この消費者行動は、「購買(入手)」「使用」「廃棄」という3つの段階から成っている。

ここには消費者(購買者)と商品(あるいはサービス)という2つの要素が存在し、需要と供給が基本となって成立しているが、強迫的購買では、必ずしもこれら2つの要素を必要としない。

彼(彼女)らはモノを買うという過程の中に何を見出しているのであろうか。

我が国においては、このような購買行動の専門的な研究は少ないが、快楽消費から派生したこうした購買行動は、成熟社会における消費行動がより多様化するのに伴い、増加していく可能性があるかもしれない。

[ 結論 ]

ヒトは何のために消費をするのか?

消費者は消費の決定に際してどういった判断基準を持っているのか?

日本経済はいま、長いトンネルを抜けて“体感できる好況期”を迎えつつあり、個人消費の拡大が期待されている。

他方、社会の成熟化に伴い日本の消費はますます多様化、複雑化している。

こうした中で上のようなテーマについて考えることは、現代の消費社会を見通す(あるいは問い直す)上で意味があるように思われる。

「ヒトは何のために消費するのか?」という点について、近代経済学の基本概念である「効用」を取り上げながら確認してみる。

では、「効用」とは何か?

辞書で「消費」の意味を調べると、「欲望充足のために財・サービスを用いること」と書かれている。

「欲望充足」は「満足」と言い換えることができる。

そして、「効用」とは経済学上の満足の概念であり、次のような性質を持つとされている。

効用は個人の主観的満足であり、個人間での効用の比較は困難である。

効用は個々の財・サービスに固有の使用価値(value in use)とは異なる。

ここで注意する点としては、効用(英語でutility)という言葉は我々の日常生活では滅多に登場しない。

それもそのはず、これは19世紀イギリスの支配的社会思想であった功利主義(utilitarianism)を語源とする、外来の経済用語なのである。

功利主義は、幸福や快楽に最大の価値を認める社会哲学である。

つまり、効用という言葉の根底には、個人の自由な(あるいは利己的な)幸福追求を尊重する理念が含まれている。

であれば何のために消費するのかと言えば、効用を得るためとなる。

経済学の入門書の多くは、「消費者は自分にとっての効用を最大にするため、予算制約の下で最適な消費計画を立て、それを実行する」と説明している。

すなわち、

①ヒトは効用(満足)を得るために消費を行なう、

そして、

②消費に際しては効用を最大化するように行動する、

ということである。

①項が、「ヒトは何のために消費するのか?」という問いに対する経済学からの回答である。

しかし、釈然としないものが残る。

効用は個人の主観であるという点はそうだとしても、「効用と使用価値は異なる」と断言されると、ではいったい効用の中身は何なのだと質問したくなる。

考えてみれば、我々の日常的な消費の中で、使用価値に基づく部分は小さくない。

例えば日曜大工のためにノコギリを買うとき、我々はその使用価値(木を切るという機能)を購入しているはずである。

そして、切れ味の良いノコギリには高い満足を感じる。

効用(主観的満足)と使用価値(客観的機能)の関係について考えてみる必要がありそうである。

現代における「効用」の意味とはでは何なのか?

消費者の効用を高める上で使用価値(客観的機能)が無視できない要素であると思われる。

どんな商品でも、まずは機能性に優れていることが基本要件として求められるということであろう。

ただし、消費者の効用に占める使用価値の比重は時代とともに変化すると考えられる。

生活に必要なモノがいつでも手に入る現代では、機能だけに注目して商品を購入する場面は少なくなるはずである。

それに伴い、商品そのものではなく、それを取り巻く周辺要素が購入の決め手としてより重要になるであろう。

マーケティングあるいはブランドマネジメントの世界ではいま、商品を消費者に買ってもらうには消費者の主観に訴えかけることが不可欠との考え方が定説である。

それは「機能的価値から情緒的価値へ」というフレーズに端的に表され、消費者の心理をときめかせる価値を企業自らが創出し、店舗やイベントで消費者に体験させ、購買行動につなげる取り組みが積極的に展開されている。

いまや、消費者は商品という“モノ”を買うのではなく、商品にまつわる“コト”(価値観や夢、物語性)を買う時代である。

[ コメント ]

上で、「ヒトは何のために消費するのか?」という問いへの経済学の回答として、「効用を得るため」と書いたが、これは“手段”としての消費にほかならない。

ところが、消費者がコトを買う現代においては、消費者はむしろ“目的”に転じつつある。

既に大量のモノで満たされているのに、なおもヒトが消費を行なう理由、それは消費がヒトの自己表現そのものになりつつあるからであろう。

経済学にとっては、長年慣れ親しんできた「効用」という概念を見つめ直す好機といえるのではないか。

現代の消費行動を普遍的な「効用」概念で説明することは困難であり、消費者属性(性別や年齢等)、ライフステージ、品目・用途などに応じて複数の効用パターンを想定するべきかもしれない。

旧来の枠組みに囚われることなく、心理学やマーケティングなどの関連領域と交流することが不可欠なのであろう。

【テキスト②】「福沢諭吉と中江兆民」(中公新書)松永昌三(著)

[ 内容 ]

明治日本の主要な課題は、近代国家の建設にあった。

ただ、その方向に異論はなくとも、内容については議論が分かれ、西洋文明の受容に重大な役割を演じた福沢と中江も、対照的な反応を示す。

ともに私塾を興すが、実学尊重の慶応義塾、古典教養に執着する仏学塾と、教育理念は両者の世界観を反映し相違を見せた。

同年に没した思想家二人の文明論・国家論を、現代の問題関心から読み起こし、新世紀の展望を拓く。

[ 目次 ]

1 はじめに―没後100年

2 福沢と中江の生涯―比較対照される二人

3 慶応義塾と仏学塾―両塾の特徴

4 功利主義の功罪―近代社会と進化

5 西欧文明をどうみたか―「開化」のとらえ方

6 アジアをどうみたか―脱亜論と人間同等論

7 西欧化と伝統―実学と教養

8 文明と侵略―文明論的発想の限界

[ 問題提起 ]

福沢諭吉と中江兆民が同じ年に亡くなったとは知らなかった。

かたや「天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず」で知られる大啓蒙家。

かたや東洋のルソーと呼ばれた自由民権活動家。

この二人を比べれば、たしかに面白いことがわかるだろう。

この本で、著者の松永さんは、生い立ち、各々が開いた学校のカリキュラム、そして何よりも国家や文明化や西欧文明をめぐる思想について二人を比べながら、「新しい世紀への展望を見出」だそうとした。

それによれば、福沢は欲望の解放を肯定する功利主義を受け入れ、国家や個人が豊かになることを第一の目標にした。

この目標を実現する方法が、西洋から実学を導入して文明化を進めることだった。

中江は精神の自由や道徳を重視して社会契約論に接近し、自然状態やアジアにも独自の道徳があることを強調した。

二人が対立したのは当然の成り行きだったのだ。

[ 結論 ]

この本のメリットは次の二点。

第一、比較するってアプローチの有効性を明らかにしたこと。

この本では福沢と中江がちゃんと比較されてるから、二人の長短所や特徴や問題点が鮮やかに浮き彫りになる。

たとえば、福沢が信奉した功利主義だけを知れば、私なんか「ふむふむ、そりゃそうだ」って鵜呑みにしただろう。

でも、中江の批判を知ると、功利主義にも色々な問題があるってことがわかる(もちろん逆もありだ)。

第二、福沢と中江を、功利主義と社会契約論をキーワードに、人類の思想の歴史に位置付けたこと。

また、二人の思想が、現在の社会を理解する枠組として、アクチュアルな意味を持つって明らかにしたこと。

これによって、当時の日本が直面した現実に対して、先人の思想を武器に立ち向かおうとした二人の苦労が身近なものになる。

歴史に位置付けるってアプローチも、これまた有効なのだ。

[ コメント ]

ただし、この本に不満がないわけじゃない。

三つ挙げておこう。

第一、松永さんによれば「明治日本国家や日本の近代化=西欧化政策」に対する福沢と中江の姿勢には「両者の幕末体験の相違から生じる差異があった」。

二人の間には一二歳の年齢差があるから、これをちゃんと説明できれば、世代の差が思想の差につながって面白いだろう。

でも、この点についての松永さんの説明は憶測の域を出ない。

第二、松永さんは二人の思想から未来への展望を汲み取ろうとした。

そして、福沢については社会問題への関心に、中江については文明化や功利主義に対する批判に、各々着目した。

でも、今後を展望するときにこういった点が役に立つ理由を説明してない。

さらに、福沢についていえば、功利主義っていう彼の思想の核心にとっての社会問題の重要性について説明してない。

もしもこの問題が功利主義にとって些末だったら、福沢にとっても些末だったかもしれない。

その場合は、未来を展望するときには福沢はあまり使えないだろう。

第三、福沢も中江も、文明と侵略は裏表だって考えて、二つまとめて肯定したり否定したりした。

でもこの本には、文明と侵略を切り離して考えようとした久米邦武の例が出てくる。

こういった、文明は是か非かって議論を土俵ごとひっくりかえすような営みもあったことも重視してほしい。

そうでないと、文明と自然は全面対立してて、どっちかを採るしかないってことになってしまう。

でも、これって不毛な選択だ。

たしかに文明は侵略につながったし、自然は野蛮の代名詞だったけど、私はどっちも捨てられないのだ。

【テキスト③】「市場社会の思想史 「自由」をどう解釈するか」(中公新書)間宮陽介(著)

[ 内容 ]

一七七六年、アダム・スミスは『国富論』を著し、「見えざる手」による市場社会の成立を理論化した。

歴史学派・社会主義者はこの自由主義に異議を申し立てたが、経済学の科学化は「パレート最適」を生み、自由主義経済理論は完成したかにみえた。

しかし大戦と恐慌は各国産業を弱体化し、自由放任を補完する形での政府介入を説くケインズ理論が世界を席捲するものの、その反動が七〇年代現れる。

「自由」への対応を通して経済思想史を展望。

[ 目次 ]

経済学の誕生

社会主義の思想

市場と国家

政治経済学から純粋経済学へ

功利主義の思想

一般均衡の思想

市場社会の変貌―ヴェブレンの経済思想

大転換―K・ポラニーの経済思想

法人企業の変容―バーリ=ミーンズの見解

ケインズ革命〔ほか〕

[ 問題提起 ]

本書は京大教授間宮さんが、放送大学での「経済思想」という講義科目を担当した際に執筆した講義用テキストであり、目指したものは「経済思想の網羅的な解説ではなく、いわば問題史としての経済思想史で」す。

その問題史とは具体的には、副題にあるように、「自由」への対応を通しての経済思想史ということ。

[ 結論 ]

ここで、著者の間宮陽介教授をごく簡単に御紹介しておく。

同教授は昭和23年に長崎市で生まれ、東大経済学部を卒業後、神奈川大学助教授を経て、現在京都大学人間・環境学研究科教授を勤め、専攻は社会経済学。

原稿は18世紀のアダム・スミスが「しじょう市場」を発見したところから起こされている。

スミスは1723年にスコットランドのカコーディーという町に生まれ、1790年に亡くなった。

主著『国富論』が出版されたのは1776年のことであり、彼の生涯の後半期は産業革命の勃興期と重なっており、資本主義の確立に向けて時代が大きく変わっていく転換期にあたっていた。

さて、『国富論』。

スミスは同書で、富は貨幣(金銭)なりとして、金銀を蓄積することが国を富ませる方途だと考えた重商主義を批判し、国富は労働による年々の生産物から成ると主張した。

これが、後にリカードに継承され、マルクスによって完成された労働価値説として体系化される。

同書で最も有名なのは次に掲げる一節であろ。

「もちろん、かれは、普通、社会公共の利益を増進しようなどと意図しているわけでもないし、また、自分が社会の利益をどれだけ増進しているのかも知っているわけではない。

……〔それはひとえに〕自分自身の利得のためなのである。

だが、こうすることによって、かれは、他の多くの場合と同じく、この場合にも、見えざる手に導かれて、自分では意図してもいなかった一目的を促進することになる」(第4篇第2章、大河内一男監訳)。

アダム・スミスを知り、彼が唱えた個人の自己目的の追求が社会的利益を損なうどころか、むしろそれを促進するという命題を知ったときの驚きは、いまでもまざまざと覚えている。

それをスミスは18世紀に提出したのですから、当時の人々にとってはまさに驚天動地の逆説的命題であったことであろう。

ところで、『国富論』でのスミスの考えは、それに先立つ17年前に書かれた彼の『道徳感情論』(1759年)における説と矛盾するのではないかという疑問が早くから提出されている。

というのもスミスは『道徳感情論』において「同感」という概念を据え、利己的個人を社会へと統合する原理をこの同感に置いていたからである。

この『道徳感情論』で、スミスは人間には、他人の運命に気を配り、その幸福を見ることを快いと感じさせる原理が存在すると述べている。

だからこそスミスはやや逆説的に次のように言っている。

「あなたは逆境に陥っているのか。

もしそうなら、孤独の闇の中で独りで悲しんでいてはいけないし、またあなたの親友達の寛大な同情によって自分の悲しみを調節してもいけない。

できるだけ早く世間と社会の白日の下に戻りなさい。

赤の他人、すなわちあなたの不幸について何も知らず、あるいは何ら気に留めない人々と生活しなさい」と。

これは、とりもなおさずわれわれは「独立した強い個人」として生まれたのではなく、独立した強い個人にならなければいけないという、スミスの励ましの言葉なのであろう。

先ほどの「アダム・スミス問題」に戻れば、『道徳感情論』では正義の法の由来が道徳哲学として論じられ、『国富論』では自己利益の社会的利益への転化が経済学として論じられたと、本書で論じられていますが、正直のところ私にはこの箇所はどうも納得できかねる。

いずれにしろ、スミスが道徳の基礎に理性ではなく感情を置いたのも、あるいは市場社会の構成原理として利己心や自愛心を考えたのも、突き詰めれば、人間は全知全能ではないという基本的認識があったからであろう。

ここが、19世紀以降の新古典派経済学が人間を全知全能の経済人と規定するところと、まったく違うところである。

[ コメント ]

以上が、第一章「経済学の誕生」の梗概であるが、全15章から成る本書は、以後、反ケインズ派のマネタリズムや合理的期待学派が台頭する1970年代までの経済学の流れを追っている。

ほんのさわりしか御紹介できなかったが、最終章「経済学における自由の思想」までを通読すれば、経済学の流れが実にすっきりと頭に入っているのを実感できると思う。

【関連記事】

【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】クリスチャンリアリズム

https://note.com/bax36410/n/nacae111ee25b

【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】プラグマティズム

https://note.com/bax36410/n/nd8eab49c931f

【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】リベラリズム

https://note.com/bax36410/n/n1d572d4c196e

【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】リバタリアニズム

https://note.com/bax36410/n/nb7400429866e

【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】コミュニタリアニズム

https://note.com/bax36410/n/n9db59c1ae0cc