後頭下筋群

今回は専門的な内容書きます。

後頭下筋群は頸部につく筋肉ですが、姿勢や平衡機能(バランス)にとても重要な役割を果たしています。

この記事を読んで重要さを知っていただけたらと思います。

後頭下筋群(起始、停止、作用)

小後頭直筋、大後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋の4つに分けられます。

一つ一つ起始、停止を整理します。

・小後頭直筋

起始:C1の後結節

停止:後頭骨の下項線内側1/3

作用:(片側)同側の側屈

(両側)伸展

・大後頭直筋

起始:C2棘突起

停止:後頭骨の下項線中間1/3

作用:(片側)同側の側屈、回旋

(両側)伸展

・上頭斜筋

起始:C1横突起

停止:後頭骨の下項線の外側

作用:(片側)同側の側屈、回旋

(両側)伸展

・下頭斜筋

起始:C2棘突起

停止:C1横突起

作用:(片側)同側の側屈、対側の回旋

(両側)伸展

以上が各筋の起始、停止になります。

神経支配はすべて後頭下神経です。

ちなみに下頭斜筋だけ後頭骨には付着せず、回旋方向も対側になるので合わせて覚えましょう。

後頭下筋群と神経、血管

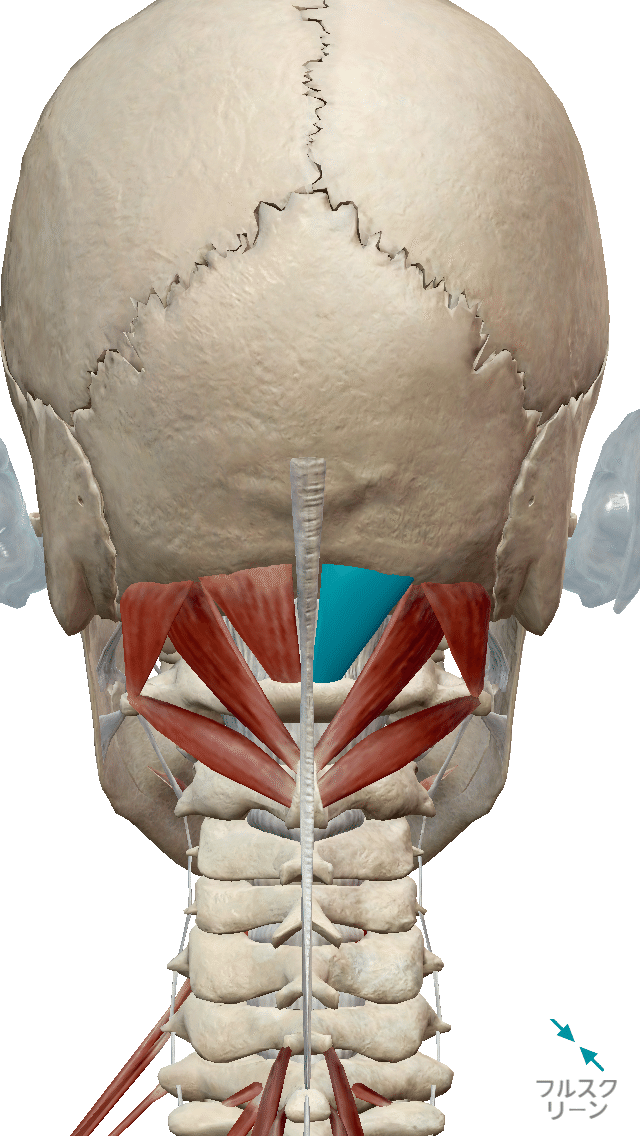

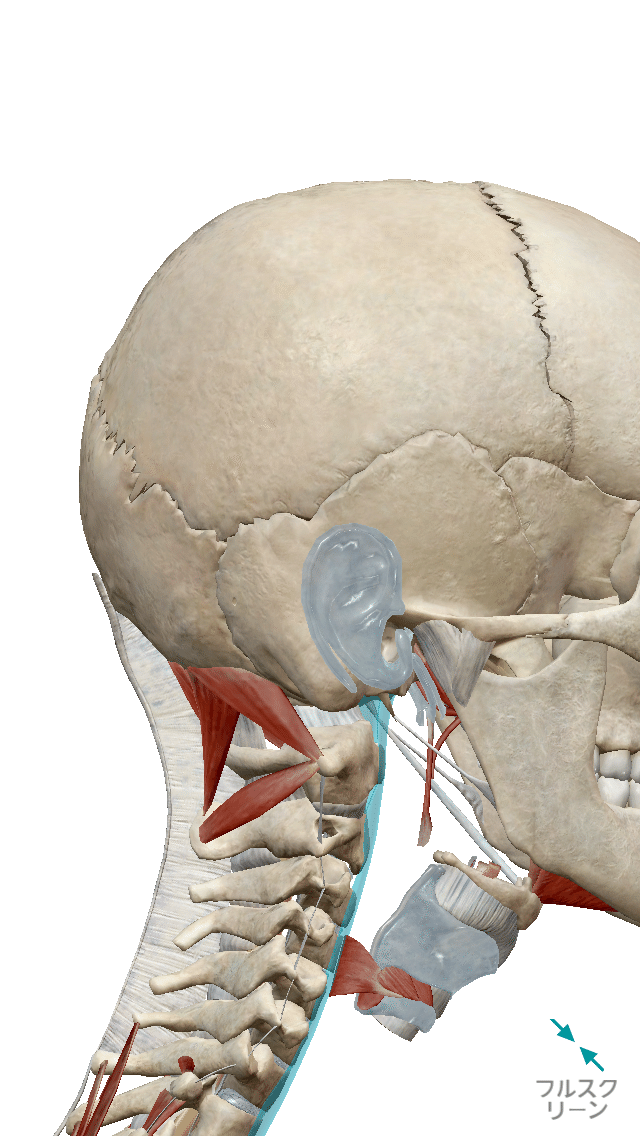

後面からみた画像は上記のようになっていますが、側方からもみて3次元的に構造を頭に入れましょう。

上、下頭斜筋は横突起に付いているので前後にも幅があります。

大後頭直筋と上、下頭斜筋の3つでできた三角形の部分を後頭下三角と言います。

ここには椎骨動脈や後頭下神経が通ります。

ということは、

ここが硬くなると脳への血流を阻害してしまいますね。

また、小後頭直筋はC1の後結節だけでなく、結合組織とも密接に関わっており、

その結合組織は脊髄の硬膜に付着しています。

小後頭直筋にアプローチすれば間接的にC1の脊髄の促通にもなるということです。

後頭下筋群(深層)とその表層である頭半棘筋、頭板状筋などとの間に大後頭神経と呼ばれる感覚神経があります。

この神経は頭頂部まで伸びているので頭痛などにも影響を与えていることが多いです。

アライメントと眼球運動

後頭下筋群の過緊張はアライメントにも影響を与えます。

過緊張によって上位頸椎が伸展位になるため頭部前方位(ヘッドフォワード)になりやすいです。

パソコンやスマホなどを見る時は大抵頭部が前に出ているので、現代人はヘッドフォワードになりやすいと言えます。

もう少し言うと、視神経との繋がりなど報告されており、眼の疲れなどによっても影響を受けます。

現代人にはダブルパンチですね。

実際に眼球運動をすると後頭下筋群の収縮が確認することができます。

この繋がりを利用して、眼球運動による筋の収縮–弛緩によって頸部の可動域がアップしたりする方法があります。

後縦靭帯骨化症(OPLL)など頸部を動かせないような方へのアプローチでも有効です。

後頭下筋群と平衡機能

人はどんな姿勢でも基本的に目を水平に保っています。

それによってバランスをコントロールしています。

人間の身体にはそのバランスを感知する固有受容器が豊富な場所が二ヶ所あり、一ヶ所は足底です。

そして、もう一つがこの後頭下筋群になります。

この深層のインナーマッスルの収縮によって頭部の位置をコントロールし、目を水平に保持しています。

転倒が多い方など頸部の歪みなどチェックするともしかしたら改善がみられるかもしれませんね。

また、頸部の疾患の人であってもアライメントが崩れるとどこかに代償が生まれ、結果的にバランスをとろうとして後頭下筋群にも影響を与えることもありますのでどこがどう影響しているのかは常に全体も意識しましょう。

局所と全体両方の視点が大切です。

「木を見て森を見る」とは良く言われている視点だと思いますので忘れずに。

特に今は医療機器の発展により、レントゲン、MRI、CT、エコーなど局所をかなり細かく見れるようになっています。

しかし、なぜその状態になったかは十人十色です。

少し今回のテーマと話は逸れてしまいましたのでこの話はまたどこかで。

後頭下筋群についての理解は深められましたでしょうか?

血管や神経などもイメージしながら施術することでより効果的にアプローチできますよ。

ご参考になれば幸いです。

お読みいただきありがとうございます。

謙虚・感謝・敬意

積土成山・知行合一

岩瀬勝覚