78rpmはともだち #18 ~F.ブッシュ R.シュトラウス『ドン・ファン』~

1948年にLPが登場するまでの音楽鑑賞ソフト(音盤)であった78rpmについて綴るこのシリーズ。

#7でリヒャルト・シュトラウスの自作自演盤『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』をご紹介した。

その中で、19世紀末から20世紀に入った頃には職業指揮者の地位が確立し、作曲家自らが指揮することは少なくなってきたが、G.マーラーとR.シュトラウスは例外中の例外であることを綴った。

加えて、シュトラウスを師と仰ぎ、あるいは友人として親交を深めた指揮者たち、フリッツ・ライナー、フリッツ・ブッシュ、ジョージ・セル、クレメンス・クラウス、カール・ベームが、どのようにシュトラウスから影響を受けたのかについてもご紹介した。

最近、その中のひとりであるフリッツ・ブッシュが指揮した交響詩『ドン・ファン』の78rpmを入手したので、それをご紹介しながらブッシュのことにも触れたいと思う。

それにしてもいつも思うのだが、78rpm市場でR.シュトラウスの交響的作品の価格が、思いのほか低いのは何故だろう。やはり華麗な彼のオーケストレーションを聴くには、78rpmは役不足だと思う方が多いからだろうか?

実は昔からこの疑問の答えがなかなか見つからない。

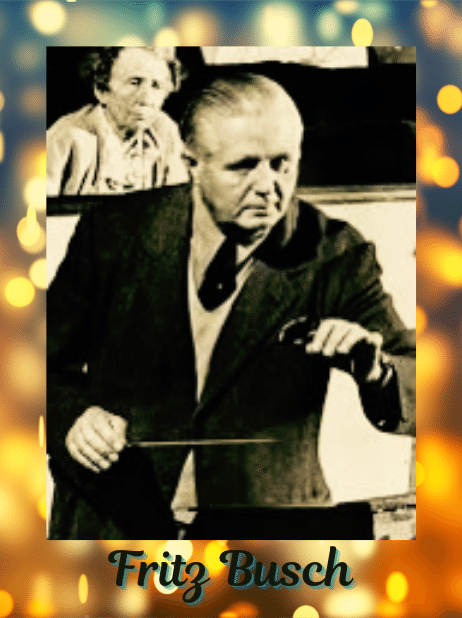

フリッツ・ブッシュ

ドイツ人の指揮者フリッツ・ブッシュ(Fritz Busch, 1890年3月13日-1951年9月14日)はご存知の方も多いと思うが、ヴァイオリニストのアドルフ・ブッシュ、そしてアドルフと共にブッシュ弦楽四重奏団のメンバーとしても活躍したチェリストのヘルマン・ブッシュ、この二人の兄にあたる。

彼が最初に就いた大きなポストは、シュトゥットガルト歌劇場音楽監督で、1918年のこと。ヴィルヘルム・フルトヴェングラーの師として知られるマックス・フォン・シリングスの後任としてであった。

そして、1922年、ドレスデン国立歌劇場音楽総監督に就任。前任はフリッツ・ライナーで、1933年にブッシュがナチスを嫌ってドイツ国外に活動の場を求めその任を辞した後、その席に座ったのがカール・ベームである。

ドレスデン・シュターツオーパー(ゼンパー・オーパー)は、『サロメ』(1905年12月9日)、『エレクトラ』(1909年1月25日)、『ばらの騎士』(1911年1月26日)、『エジプトのヘレナ』(1928年6月6日)、『無口な女』1935年6月24日)、『ダフネ』(1938年10月5日)と6つものリヒャルト・シュトラウスのオペラを初演した歌劇場である。

その音楽総監督をライナー~ブッシュ~ベームという、シュトラウスの影響下にあった指揮者が3代に渡って務めた、という事実は決して偶然ではないだろう。

なお、『エジプトのヘレナ』は当然、音楽監督であったブッシュによって初演された。

また、会場はゼンパーオーパーではなく、同じくドレスデンのシャウシュピールハウスであったが、『インテルメッツォ』は1924年11月4日にブッシュによって初演されている。

ドイツを去ったブッシュはアルゼンチンに渡り、南米最大、そして最高のオペラハウス、ブエノスアイレスのテアトロ・コロンで活躍した。

さてここで、お気づきの方もいらっしゃると思うが、このブッシュのナチス政権樹立後の動きは、エーリヒ・クライバーに酷似している。

ブッシュは1936年までコロンで活躍したが、その後ここのドイツ・オペラの首席指揮者に就任したのがクライバーである。

ついでに言えば、クライバーがこの世に生を受けたのは、ブッシュの約5か月後、二人は同年生まれだ。

ブッシュが就いたポストで最もよく知られていて、高い評価が与えられているのが、1934年に創立されたグラインドボーン音楽祭の音楽監督であろう。

イングランド・イースト・サセックス州にあるカントリー・ハウス、グラインドボーンで開かれるこのオペラ音楽祭。

特にモーツァルトのオペラ上演が有名で、ブッシュが指揮した『フィガロの結婚』『コジ・ファン・トゥッテ』『ドン・ジョヴァンニ』などの録音が、現在では手軽にCDで聴くこともできる。

戦前からアメリカでの演奏機会も増え、ニューヨーク・フィルに客演したり、メトロポリタン・オペラの常連指揮者に名を連ねた。

しかし、1951年9月14日、ロンドンで死去。まだ61歳だった。

ということで、ブッシュはいわゆる巨匠指揮者時代、つまり第一次世界大戦から第二次大戦の間に名声を高め、戦後まで活躍した指揮者のひとりである。

しかし、そんな指揮者たちの中でも早くこの世を去ってしまったので、録音の面でもビハインドの感は免れない。

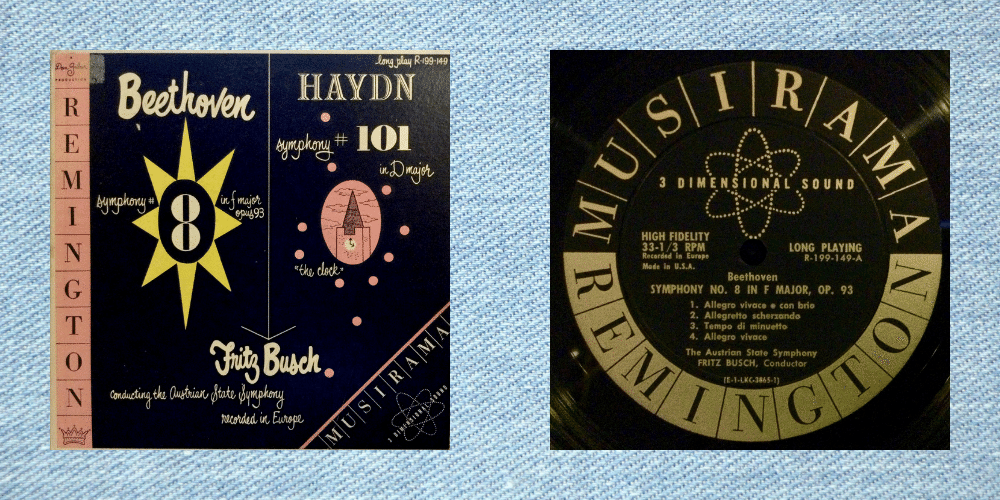

そんな中でLP初期の名盤と語り継がれているのが、オーストリア国立交響楽団という覆面オーケストラと録音したベートーヴェンの『交響曲第8番』とハイドンの『交響曲第101番《時計》』を収めたアメリカ・レミントン盤だろう。レミントン盤にありがちなプロダクトとしての完成度の低さはどうしようもないが、ブッシュの音楽性をよく伝えているレコードだ。

ブッシュの音楽性、それはリヒャルト・シュトラウスに端を発するドイツの新即物主義によるもので、それはライナー、セル、クラウス、ベームのそれと共通するものだ。特にハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの演奏からも察することができるように、古典的で端正なフォームが際立っている。その点ではクライバーにも通じるものである。

【ターンテーブル動画】

そんなフリッツ・ブッシュが1933年6月6日から8日、つまりドイツを去った直後にロンドン・アビーロード・スタジオで録音した『ドン・ファン』。オーケストラはロンドン交響楽団。

ここまで「『ドン・ファン』かくあるべき」と思える演奏はそうはない。

演奏効果を狙ったようなあざとさはない。しかし、そのスピード感、躍動感は、リヒャルト・シュトラウスの出世作であるこの曲の若々しさ、新時代感を感じるものである。