to be "ONE"外伝2.0(ミクロコスモスとマクロコスモス)

現実とは

私たちが知覚する「現実」は、脳による複雑な情報処理と解釈の結果であり、感覚器官からの入力、脳の予測的活動、そして高次の認知処理を含む多層的なプロセスを経て形成される。 pic.twitter.com/hgNG8cOL8U

— あいひん (@BABYLONBU5TER) January 1, 2025

私たちは毎日、このハッキリしない現実の中で生きていて、その意味を考え続けています。現実が本当は何なのかを完全に理解するのは、人間にはとても難しい課題かもしれません。

カントの超越論哲学の視点から見ると、私たちの認識は「感性、悟性(論理的思考)、理性」によって制約されており、世界をそのままの姿で捉えることはできず、私たちは世界が私たちに現れる通りにのみ認識することができると主張しています。

しかし、私たちは世界を構成する要素であると同時に世界を認識する主体でもあります。この二重性は主観と客観の境界を曖昧にし、世界と自己との相互浸透を示唆しています。

鈴木大拙

人間は二元論的思考(分別)の判断なしには生きられないが、その分別が人間を苦しめている。その分別の本質が明らかになったとき、分別に固執しない智慧の世界が開ける。これを「無分別智」という。

— あいひん (@BABYLONBU5TER) December 11, 2023

⬇️YouTubeリンク🔗https://t.co/9ldyeygfUR pic.twitter.com/yd5y9tzoPS

仏教学者である鈴木大拙の「相互浸透」の概念は、日本的霊性の一部として捉えることができ、世界の相互連関性は存在の織物の中で、各事象が他のすべての事象と不可分に結びついています。

鈴木大拙「”限られたものを感じる”ということが『正しい無限を感じる』ということになる」

— あいひん (@BABYLONBU5TER) December 23, 2024

つまり、対立するものは区別されることで知られるもの、その区別は知られる分別の結果であり、実際にはこれらの対立は同じものとして存在する。

A=非A

無限(A)=有限(非A) pic.twitter.com/Tx5uloMn3x

言い換えると、現実の本質は、認識論的な多元性と存在論的な不確定性が交錯する複雑な構造体として捉えられます。この概念は個人の主観的経験と集団的な間主観性の相互作用によって絶えず再構築される動的なプロセスを内包しています。

A=非A

無限(A)=有限(非A)

また、大拙は禅と神秘主義の関係について深い洞察を持ち、禅の体験と神秘主義の概念を結びつけ、独自の「霊性」理論を展開しました。

大拙の思想は、禅の体験的側面と神秘主義の概念を融合させ、東洋と西洋の思想を橋渡しする独自の視点を提供しています。↑の動画で大拙の著書『禅とは何か』が、わかりやすく解説されています。

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン

ウィトゲンシュタインの「家族的類似性」の概念を拡張すると、世界の出来事は厳密な因果関係ではなく、複雑な相互関連性のネットワークによって結びついていると考えることができます。

私たちが見ているのは、多くの類似性(大きなものから小さなものまで)が互いに重なり合い、交差してできあがった複雑な網状組織なのである。

善悪は、主体によってはじめて成立する。そして、主体は世界に属さない。それは世界の限界なのである。

どうしても苦しまなければならないというのならば、自分の中に住む善と悪の闘いにおいて善のほうに加担し、そこから生まれてくる苦しみに甘んじたい。自分の中に住む悪とまた別の悪の醜い戦いで苦しむよりずっとましだと思うから。

私の言語の限界が私の世界の限界を意味する。

私の心の限界が私の世界の限界である。

家族的類似性

ウィトゲンシュタイン提唱の「家族的類似性」は、グループ内の全体的な類似性ではなく、メンバー間の部分的な類似性の重なりを観察することによって見出される。これは「特徴の比較、パターンの認識、抽象的な概念への適用」を通じて行われ、厳密な定義よりも『緩やかなつながり=包摂・包含』を重視。 pic.twitter.com/Q2xlzGe1Cx

— あいひん (@BABYLONBU5TER) January 5, 2025

「家族的類似性」とは、ウィトゲンシュタインが『哲学探究』で提唱した概念で、「語の意味は部分的な共通性によって結びついた集合体」とみなしています。

また、ウィトゲンシュタインは「ゲーム」という単語を例に挙げ、すべてのゲームに共通する特徴は存在せず、むしろ「勝敗が定まること」や「娯楽性」など部分的に共通する特徴によって全体が緩くつながっていると指摘しました。

SNSのアルゴリズムが作り出すフィルターバブルやエコーチェンバーは、ハラリ教授が「人間のハッキング」と指摘するものの一例であり、これらのテクノロジーは、ユーザーの嗜好や傾向に基づいて情報を選別するため、個人の視野を狭め、偏った見方を強化する。 pic.twitter.com/PnCcXKRSFy

— あいひん (@BABYLONBU5TER) January 3, 2025

また、このウィトゲンシュタインの理論(言語ゲームなど)は、SNSにおけるデジタルコミュニケーションにも適用されます。SNSは、ユーザー間のコミュニケーションを促進し、感情を刺激するコンテンツを容易に共有できる一方で、悪意のあるコンテンツが広がる環境を提供しています。

トランサーフィン理論では、メディアは「振り子」として人々のエネルギーを奪う存在とされ、メディアは主にネガティブなニュースを流し、人々を悪い人生ラインへと誘導する「破壊的振り子」として機能。この現象は「誘導転嫁」と呼ばれ、メディアによって無意識のうちにネガティブな方向に誘導される。 pic.twitter.com/h5n2x5UJZn

— あいひん (@BABYLONBU5TER) January 6, 2025

特にSNSのアルゴリズムはユーザーが興味を持つ情報を優先的に表示するため、感情的な反応を引き起こすコンテンツが拡散されやすい環境になっています。

私は、私たちが言語と呼ぶものに共通する何かを挙げる代わりに、次のように言いたい。

これら全ての事象が共通に持ち、それゆえに『言語ゲーム』という同じ名前で呼ばれるような、そういう共通項があるのではなく、これらの事象は互いに異なる様々な仕方で血縁関係にあるのである。

そしてこの血縁関係 (一つとは限らない )のゆえに、私たちはこれら全ての事象を『言語』と呼ぶのである。

SNSなど情報量の多いコミュニティでは、議論が矛盾しがちで、対立が生じやすくなる仕組みを苫米地英人博士が解説。問題解決のためには「議論」する前に、”抽象度”を上げて(高い視点で考えて)情報量を少なくし(包摂し)、情報をまとめてから話すことが重要。 pic.twitter.com/jvXJcUUwdx

— あいひん (@BABYLONBU5TER) April 16, 2023

このような環境では言葉の使用法が変化し、時には誤解や悪用を招くことがあります。例えば、特定のフレーズやトピックが流行すると、それに関連する言語ゲームが形成され、その中で言葉の意味が変わることがあります。

これにより、本来の意図とは異なる形で情報が受け取られたり、拡散されたりすることがあります。

本来、各出来事は他の出来事と多様な方法で「類似」しており、これらの類似性の重なり合いが「世界の統一性」を生み出しています。この「家族的類似性」は「プロトタイプ理論」と類似性があります。

プロトタイプ理論

プロトタイプ理論とは、1970年代にエレノア・ロッシュらによって提唱された言語学と認知心理学の理論で、 カテゴリーは必要十分条件によって厳密に定義されるのではなく、典型事例(プロトタイプ)との類似性によって特徴づけられると主張します。

例えば「鳥」というカテゴリーでは、カラスやスズメが典型的な例であり、ダチョウやペンギンは典型から外れた例となります。また、以下のような特徴があります。

カテゴリーの境界が明確ではなく、典型的な事例を中心に段階的に特性が薄れていく。

カテゴリー内には典型的なメンバー(プロトタイプ)と非典型的・周辺的なメンバーが存在する。

カテゴリー内のメンバーは、プロトタイプからの類似性に基づいて判断される。

この理論は古典的カテゴリー理論とは異なり、カテゴリー内のメンバーの性質の揺らぎを認め、より柔軟な分類を可能にします。

また、言語学的概念にも適用され、これにより言葉の使い方や意味の解釈が容易になります。具体的には、単語が持つ複数の意味を把握することで、文脈に応じた適切な使い方が可能になります。

2枚の画像は↑のサイトから引用しました。プロトタイプ理論について、とても丁寧にわかりやすく説明されているので、ご参照ください。

この世界における出来事の関連性とは、それぞれの出来事が他のすべての出来事の要因であることを意味する。私たちは世界の中にあり、世界は私たちの中にある。この曖昧な、しかし不可避的に観察可能な事実が世界のつながりの根底にある。 pic.twitter.com/FdMb2ucvkO

— あいひん (@BABYLONBU5TER) January 5, 2025

世界の多様性を認めつつ、その中に存在する類似性や関連性を見出すことで世界の統一性を理解する方法を提供し、多様性の中の統一性を見出す基礎となっています。

🪡縁起=関係性の織物🧵

— あいひん (@BABYLONBU5TER) September 9, 2024

煩悩を「空」として捉えつつ、同時にその存在を認める(「仮」)ことで、煩悩を原動力に変える。

✅空観

全ては心が作り出した幻影である

✅仮観

幻影だからといって現実を無視してはいけない

✅中観

「空」と「仮」は相反せず、互いに内包し合っている pic.twitter.com/GSz2TgATwl

これにより、世界を分離した実体の集合としてではなく、相互に依存し合う関係性の動的なウェブとして捉え直すことができ、「観察者と観察対象、自己と他者、内部と外部」という二元論が解消され、「すべてが一つの全体的な存在の様態」として現れます。

そして、人間中心主義的な見方から脱却し、新しい自然観や価値観を形成する可能性を見出すことができます。

コズミックウェブと華厳思想

コズミックウェブは、現代宇宙論において重要な概念であり、銀河や銀河団を結ぶ暗黒物質と暗黒エネルギーの網目状構造を指し、この構造は、宇宙の大規模構造を形成し、情報の伝達や処理を行うネットワークとして機能しています。

動物の性質と植物の性質を併せ持つ「粘菌」は、記憶を共有できる不思議な生物。粘菌の管には原形質を送り届ける量が多いほど太くなり、少ないと衰えていくという基本ルールがあり、粘菌がつくったネットワーク(アルゴリズム)と人間が計画して作ったネットワークは、ほぼ同じ結果となった。 pic.twitter.com/StSnrGZOBl

— あいひん (@BABYLONBU5TER) March 7, 2024

粘菌(変形菌)は、アメーバのように動き回り、微生物を捕食する特性と静止して胞子を飛ばす特性を持つ単細胞生物で、環境に応じて行動を変える能力があり、記憶や学習能力を持つことが研究によって示されています。

また、粘菌をモデルとしたアルゴリズムが、コズミックウェブの構造を描き出すのに効果的であることが判明しています。

ニューメキシコ州立大学の研究チームは、粘菌を用いたアルゴリズムを開発し、銀河の位置を「餌」として与えることでコズミックウェブを描くことに成功し、様々な時点でのシミュレーションされた宇宙内のつながりを視覚化しました。

このような研究は、宇宙の構造や進化を理解する上で新たな視点を提供しています。粘菌は知性を持つと考えられており、その行動様式から得られる知見は、生物学だけでなくコンピュータサイエンスや人工知能研究にも応用されています。

華厳思想の世界観

華厳思想は仏教哲学の一派であり、宇宙の本質を「法界」という概念で捉えます。法界は、すべての現象を包含する究極の実在を表し、「真如」や「法性」とも呼ばれます。華厳思想では、この法界が相互に連関し合う四つの層から成るとされています。

事法界:個別の現象界

理法界:普遍的な真理の世界

理事無礙法界:現象と真理が融合する世界

事事無礙法界:あらゆる現象が相互に融合し合う世界

そして華厳思想の四法界の概念は、実在の多層性を示唆しています。これはコズミックウェブが示す宇宙の階層的構造と通じるものがあり、両者とも現象世界の背後に、より深い実存の層が存在することを示唆しています。

意識と宇宙の一体性

華厳思想は人間の意識と宇宙の本質的な一体性を説きます。これは、コズミックウェブとニューラルネットワークの類似性という現代の科学的知見とも呼応します。この視点から人間の意識は、宇宙の構造を内在的に反映しており、宇宙意識との一体化の可能性を示唆しています。

理論物理学、哲学、神経心理学に影響を与えたデヴィット・ボームの「内蔵(内在)秩序と外在秩序」という概念は、2つの秩序が常に相互作用しながら現実を創造していると主張。内蔵(内包された)秩序は、より深く基本的な現実の秩序を表し、外在(展開された)秩序は、直接観察できる現象界を指す。 pic.twitter.com/OcArPEJhWg

— あいひん (@BABYLONBU5TER) January 9, 2025

さらに、デヴィッド・ボームの「意識は脳内で局所的に発生するものではなく、宇宙全体との深い関連性を持つ」という「内蔵(内在)秩序と外在秩序」との親和性も高いです。

フラクタル

さまざまな細部が組み合わさって全体が形成される。それは人間も同じに違いない。その全体像をどのような距離感で見るかは、その人次第だ。

— あいひん (@BABYLONBU5TER) January 31, 2024

Crystal Skies - New Beginnings♪ pic.twitter.com/GI2u0QC2B6

コズミックウェブと華厳思想は、宇宙の構造に関して驚くべき類似性を示しています。両者とも宇宙を相互に連関し合う要素の複雑なネットワークとして捉えています。

華厳思想の「事事無礙法界」は、コズミックウェブの概念と共鳴し、すべての現象が相互に影響し合い、融合し合う宇宙の姿を描き出しています。

これらの概念は現代の科学と古代の智慧が交差する地点で宇宙の本質に関する新たな洞察を提供しています。

Breaking Through the Veil of Ignorance 🧵

— Hiddeπ Amur∆Ka: Thr𓂀ce (G)REatEST ॐ (@AmurakaHidden) January 1, 2025

"The Entire Universe is the Womb of Mind... And it's the task of Human Beings to lead the collectivity of Humanity out of the Labyrinth of Matter, and into the Realm of the Imagination" pic.twitter.com/R0a3mBT7ck

宇宙全体は精神の子宮です...そして人類の使命は、人類全体を物質の迷宮から想像力の領域へと導くことです。

Man's origin was as spirit, not as a physical body, these souls projected themselves into matter, probably for their own diversion. Through the use of his creative powers for selfish purposes man became so entangled in matter that he nearly forgot his divine origin and nature. pic.twitter.com/9DD2L2hOyX

— Hiddeπ Amur∆Ka: Thr𓂀ce (G)REatEST ॐ (@AmurakaHidden) January 1, 2025

人間の起源は肉体ではなく魂であり、その魂が物質へと投影したのは、おそらく自分自身の気晴らしのためだった。

創造的な力を利己的な目的のために使うことで、人間は物質に絡め取られ、神の起源と本質を忘れかけていた。

南方熊楠

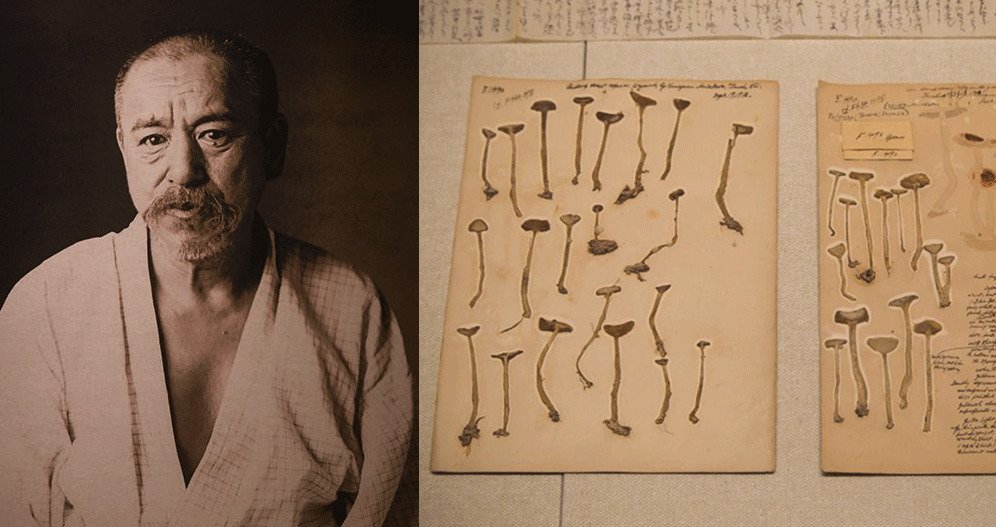

南方熊楠は日本を代表する世界的な博物学者、生物学者、民俗学者で、英語をはじめとする多くの言語を自在に操り、国際的な学術界でもその名を知られるようになりました。

南方は、大英博物館で東洋図書目録編纂係として働きながら自らの研究を進めましたが、1898年には差別的な発言に対する反発から博物館内で暴力事件を起こし、その後帰国することとなります。

主に粘菌の研究で知られていますが、キノコや藻類、コケ、シダなどの多様な生物にも関心を持つなど生態学の導入に貢献し、1929年には昭和天皇に進講、粘菌標本110種類を献上しています。

また、民俗学では『十二支考』や『南方随筆』などの著作を残し、柳田国男と並ぶ重要な人物として評価されています。

と「知の巨人」とも呼ばれる多才な南方熊楠ですが、ブッとんだエピソードも多く、「痴の巨人」でもある南方熊楠を水木しげるが漫画にしています。

南方マンダラ

南方マンダラは、南方熊楠が1903年に真言宗の僧侶土宜法龍に宛てた書簡に登場する二つの図の総称で、7月18日に描かれた図では「因果関係がいかにして世界の現象を形成するか」が示されています。

南方は「わが国特有の天然風景は、わが国の曼陀羅ならん」という名言を残し、真言密教から得た洞察に基づき、宇宙と自然界の複雑さを理解するために「精神世界」と「物質世界」の相互作用を強調しました。

エンディング

宇宙万有は無尽なり。ただし人すでに心あり。

心ある以上は心の能うだけの楽しみを宇宙より取る。

宇宙の幾分を化しておのれの心の楽しみとす。

これを智と称することかと思う。

知覚の扉が清められれば、あらゆるものはそれ自体の姿、無限として現れるだろう。

一粒の砂に世界を見、一輪の野の花に天を見る。

いいなと思ったら応援しよう!