フィリッポ・ブルネレスキの矜持

、 どこまでも広がる、抜けるように青い空。

そして、シンプルで力強い赤褐色のクーポラ。

互いが互いを引き立て合う、この風景は、まさに「フィレンツェ」の顔だ。

そして、このクーポラを持つ、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂は、ルネサンスの始まりとも言うべき出来事とも関わりが深い。

対決、ギベルティvsブルネレスキ

1401年、この聖堂に付随する洗礼堂の扉の受注者を巡り、コンクールが開かれた。

参加したのは7人、フィレンツェを中心に活動していた彫刻家や金細工師たちだった。

お題は<イサクの犠牲>。旧約聖書のエピソードで、アブラハムが神の命に従い、愛息イサクを犠牲に捧げようとするも、済んでのところで天使が止めに入る、という物語である。

参加者たちは、原料として支給された同量のブロンズを用い、指定された画面サイズの中で、このサスペンスフルなお題をレリーフで表現しなければならない。

そして、一年の制作期間が経過後、提出作品をもとに審査が行われた。

最終候補に残ったのは二人の金細工師だった。

ロレンツォ・ギベルティ、<イサクの犠牲>、1401年、バルジェロ美術館

フィリッポ・ブルネレスキ、<イサクの犠牲>、1401年、バルジェロ美術館(wikipedia)

一人はロレンツォ・ギベルティ。その作品は、一言で言うなら繊細で優美。

ナイフをつきつける父アブラハムを強張った目で見つめ返す少年イサク。しかし、そんな少年を救うべく、上空からは今しがた天使が現れ、片手をあげて声をかけている。

物語の諸要素を抑えつつ、静かで、淡々とした雰囲気である。

登場人物たちの衣の襞、イサクの乗せられた祭壇や、アブラハムの服の裾の装飾などの細かな表現は、さすが金細工師、というべきだろうか。

一方、同じ条件下で制作したブルネレスキの方は、雰囲気が随分と違う。 身をよじり、怯える息子を力づくで父が押さえつけている。ナイフは今にも頸動脈を掻き切りそうだ。

そこに、画面の外から全速力で飛んできたと言わんばかりの天使。手首をつかみ、声をあげ、必死で止めている。

画面からはみ出さんばかりの量感のある人物たちの表現もあり、ダイナミックで緊迫感あふれる作品になっている。

勝負の行方は…

優美なギベルティ。

ダイナミックなブルネレスキ。

どちらが良いか。どちらを選ぶか。数百年後の今でも、好みは分かれるところだろう。

審査員たちも悩んだ。

そして、考えに考えた末、彼らが選んだのは、ギベルティだった。

彼の方が、それまでの伝統的な表現により近かったのだ。

理由は他にもあった。

ギベルティの方が、ブロンズの使用量が少なく、経済的だったのである。

ブルネレスキが聞いたら、確実にキレそうな話だ。

一説によると、二人に共同制作をさせる、という案も出たらしい。だが、単独制作を貫きたいブルネレスキが首を縦に振らず、自ら辞退した、とも言われている。

その後

どちらにしろ、洗礼堂の扉制作の仕事は、ギベルティの物になった。

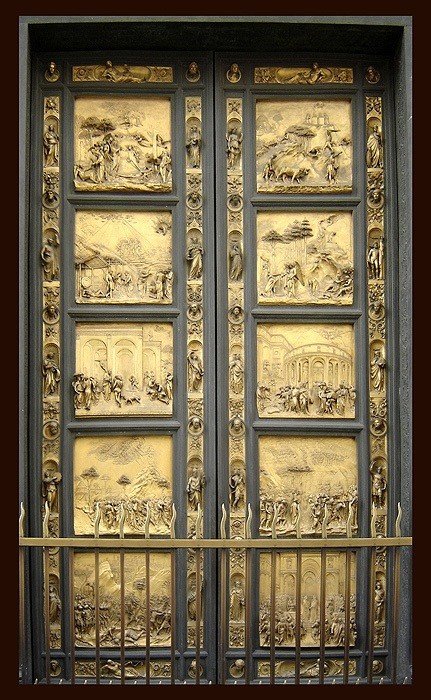

彼は約20年かけて、<天国の門>を作り上げる。

ロレンツォ・ギベルティ、<天国の門>、サン・ジョヴァンニ洗礼堂(wikipedia)

その壮麗さは、若き日のミケランジェロも感銘を受けたと言われている。

一方のブルネレスキは、このコンクール以降は、ブロンズ彫刻から手を引いてしまう。

代わって、彼は「建築」という新たなジャンルでのナンバー1を目指す。ローマに赴き、約15年間、遺跡群の研究に没頭したのである。

その成果は、後にサンタ・マリア・デル・フィオーレ聖堂建設における最大難関だった、巨大クーポラ建造へと活きることになる。

その大きさは、直径は40メートル以上、地上から頂上までの高さは107メートル、と30階建てのビルに相当する。

彼は、この大プロジェクトのため、素材となる400万個のレンガを一つ一つチェックし、建材を引き上げる器械の発明にも携わった。

危険な作業に携わる作業員たちの安全のため、命綱の着用を義務付けるなど配慮している。

まさに、プロだ。自分の才能と技術に自信と誇りを持ち、決して手を抜かず、目的のためにベストを尽くす。

現代なら、ドキュメンタリー番組で取り上げたら面白そうな人物かもしれない。やってくれないだろうか。