【山梨県立考古博物館】特別展「縄文時代の不思議な道具」を見に行く

はじめに

山梨県立考古博物館では、毎年秋に特別展が開催されます。特別展「縄文時代の不思議な道具」(2024.9.28~11.24)は「これって一体なんだろう?」と考えずにいられない不思議な遺物を集め、その用途に思いを巡らせる展示です。

ところで、筆者のnoteが近頃アート系の記事ばかりになっておりまして、知人からも指摘されてしまいました。今回は山梨県立考古博の記事でまいります。こちらも終了した展示の紹介になりますがよろしくお付き合いください。

縄文時代の不思議な道具

縄文時代は文字などの記録がありません。出土した道具などの遺物から生活に迫ろうとするが考古ですが、用途が分からずそれでいてある範囲から同じように出土するものがたくさんあります。土器につけられた文様や土偶も分からないうちのひとつですが、本展では石棒、ミニチュア土器、動物を模したもの、特殊な形をした土器を中心に「不思議な道具」を紹介しています。また、岐阜、長野、東京国立博物館、千葉などの借用資料が多く、地域的に山梨ではみられないものもあります。

現代人とは異なる縄文人の道具の概念に迫ろうとする内容でかなりのボリュームの展示となっています。

用途の分からないものでも「明らかに呪(まじな)いに使われたであろう資料」を夏季企画展「呪(まじな)いの世界」(2024.7.13~9.1)として展示しておりましたが、そもそも考古で用途の分からないものは、祈りや祭祀の道具ということにして落ち着く傾向があります。そのほうが説明しやすいからです。しかし「明らかに呪(まじな)い」もそうですが「用途不明」と正直に説明してくれるほうが見ていてすっきりしますし、そのように県立考古博物館の解説は変わってきているように思います。

プロローグ

チケットカウンターの前から特別展の装飾がされていて気分が盛り上がります。「縄文の不思議へようこそ」のような印象です。家族連れで入りやすい雰囲気を出しています。この辺りも近年の県立考古博物館は印象が変わってきました。

チケットカウンターの前からすでに展示が始まります。イラストで示した縄文時代の解説です。その前には触れられるハンズオンコーナーとして石棒のレプリカがあります。

ハンズオンコーナーには緑川東遺跡(国立市)の石棒のレプリカです。

続いて、本物の石棒として塩瀬下原遺跡(大月市)のものがあります。

縄文時代は1万年以上の長きに渡りますので、時代区分の説明があります。本展で登場する資料は「前期」「中期」「後期」「晩期」のものです。

縄文時代の道具には、形状や大きさから使い方が容易に理解できるものの他に用途が謎の石器などがあります。これらは形状から名前が付けられております。

前者は日常的な道具で、後者は非日常的な道具と想定されます。さらに出土量が少ないことからも限定的な用途であると推察できるといいます。

用途不明の非日常的な道具は早期の頃から見られ、中期後半から増え始め、後期から晩期に多く認められる傾向があるといいます。縄文人の精神的文化と密接に関わってくるはずですが多くは分かっていません。

第1章 大きな石器と小さな石器

道具として使うものの大きさは定型が決まっているものです。一方で持てないほど巨大な石棒や、使用に耐えられないほど小さな磨製石斧などがあります。これらは祭祀用と考えられ、日常の道具とは異なり、大きさに畏敬の念があったのではないかと推測しています。

1-1 大きな石棒

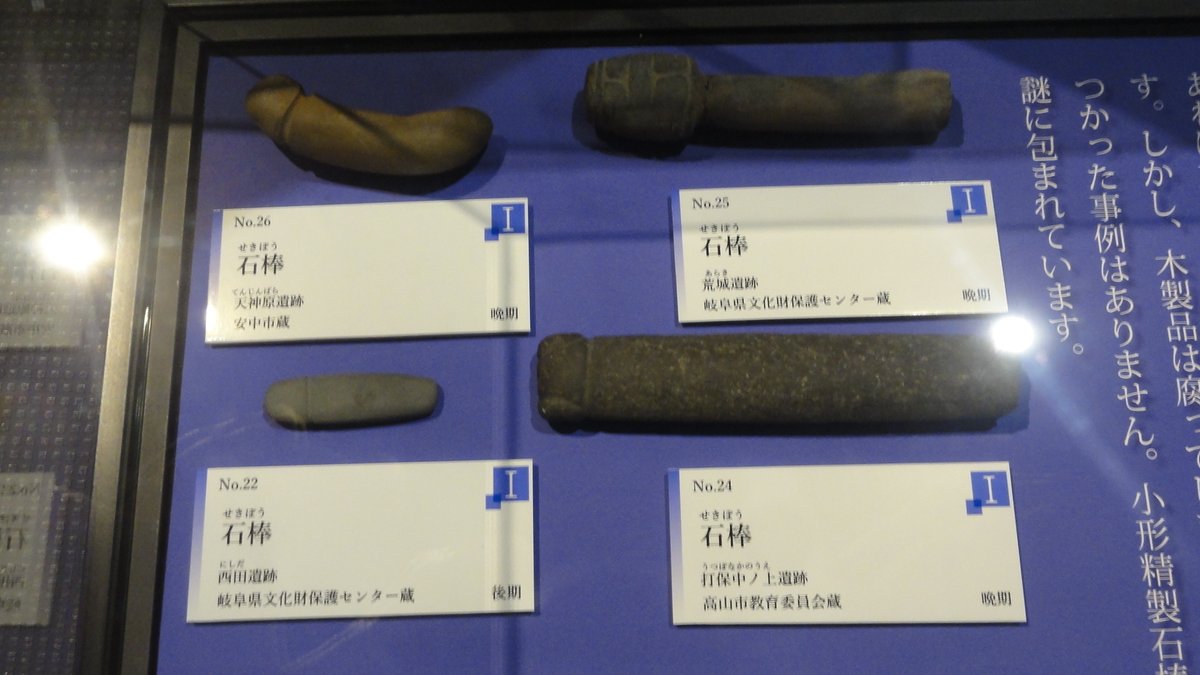

謎多きものの代表としてまず「石」」(男性器を象ったもの)を扱います。

石棒は、縄文中期に直径10センチメートルを超える大型のものが登場し一般的に知られる石棒になります。石棒には生命誕生への思いのほか、石への信仰もみてとれ、中期末葉から後期初頭は住居内から発見されるのに対して、後期後葉から晩期にかけては配石遺構からの出土が多く、祭祀具として扱われたと考えられるといいます。

下記画像のケース右手前が桑森遺跡(北杜市)の石棒で山梨県最大のものです。長さ150センチメートルを超えていて大人一人で扱える大きさではありません。

(右奥)富士川町平林、石棒、中期

(右中)北杜市小淵沢町上笹尾地内、石棒、中期末~後期

(右手前)桑森遺跡、石棒、中期

隣のケースには「装飾的な石棒」が並びます。特に上岩野遺跡(岐阜県高山市)の石棒は中央に窪み穴とその上下に三叉文のような模様が彫られていて「玉抱三叉文」のようであると解説しています。

笛吹市御坂町黒駒、石棒、中期末~後期

上岩野遺跡、装飾石棒、晩期

こちらは、大きいほうの代表でハンズやんコーナーにレプリカのあった緑川東遺跡(国立市)の石棒です。異なる石材を用いて作られているため色が異なります。異なる石材にも意味があるのかは分かっていません。

石棒は縄文早期、前期ですでに見つかっていますが、後の石棒のルーツであるかは議論の余地があると説明しています。ケースには「石棒のはじまり」と題した石器が紹介されていて、確かに石棒に近い石製品です。

(中)中野谷松原遺跡、石棒状石製品、前期

(下)岩槻城三の丸武具蔵跡、石棒、早期

石棒には大型化とは別に、小型化の現象が縄文時代中期末葉から見られるといいます。精密に作られていることも多く、大型のものと用途は異なっていたように考えられます。材質も硬い石を用いておらず加工することが前提だったとみてとれます。

(右)牛奥遺跡、石棒、晩期

このうち原家の前遺跡(北杜市)と越中窪遺跡(北杜市)のものは「当展ミニミニ石棒忠実度No.1」と「当展最小石棒ミニマル度No.1」の称号を与えられた石棒です。

(下)越中窪遺跡、石棒、中期

縄文時代晩期になると「装飾的な石棒」が増えていきます。装飾性とともに大きさも異なることから、石を加工したこれまでの石棒の流れとは異なり、装飾的な木製品からの変化と見る説を紹介しています。しかし、木製品は遺跡から出土しないため推測の域を出ない説になります。

(左上)荒城遺跡、石棒、晩期

(右下)西田遺跡、石棒、後期

(右上)打保中ノ上遺跡、石棒、晩期

垣内遺跡、石棒、後期~晩期

縄文時代晩期にはこちらのような粘土で作られた石棒もあります。打保中ノ上遺跡(高山市)と金生遺跡(北杜市)のものです。ほかに井野長割遺跡(佐倉市)からは頭がある石棒が見つかっています。

(中)金生遺跡、石棒状土製品、縄文晩期

(下)井野長割遺跡、両頭石棒、縄文晩期

1-2 破壊される石棒

石棒は折られたりバラバラにされ住居や配石から出土したりします。土抗への埋納もあります。破壊した後にも何か目的が考えられるといいます。しかし「石棒」が生命の誕生と関連するのに対して「破壊」は何を意味するのか分かっていません。

(中奥)金生遺跡、石棒、後期~晩期

(中手前)津野滄洲コレクション、石棒、晩期

(右奥)西野遺跡、石棒、後期

(右手前)青木遺跡、石棒

少数ですが女性器を表した石製品も存在します。「ほと石」と呼ばれます。展示は荒城神社遺跡(高山市)のほと石です。

1-3 石剣

石棒が続きましたが、縄文晩期から多く見られる石製品に「石剣」があります。石棒が小型化していった説と大陸の青銅器に由来するという説があります。墓抗から出土する場合や住居跡の物は火で焼かれた状態であることなど石剣の用途は分かりません。数が少ないことから日常向けではないことは確かです。

金生遺跡、石剣、晩期

エリ穴遺跡、石剣、晩期

垣内遺跡(高山市)の石剣です。まさに剣のようにまっすぐで「当展、最高に美しい石剣No.1」の称号を与えられた石剣です。

1-4 磨製石斧

縄文後期に登場した磨製石斧のミニチュアが登場します。孔をあけたものは装飾品だと思われています。

(左中)天神原遺跡、磨製石斧、晩期

(左下)塩瀬下原遺跡、磨製石斧、後期

(右)中谷遺跡、磨製石斧、中期

下記画像は塩瀬下原遺跡(大月市)の磨製石斧です。「当展最小磨製石斧No.1」の称号を与えられました。。

山梨県内の磨製石斧です。

(右上)金生遺跡、磨製石斧、晩期

(右下)酒呑場遺跡、磨製石斧、中期、重要文化財

西田遺跡(甲州市)、荒城神社遺跡(岐阜県高山市)の磨製石斧です。

(右)荒城神社遺跡、磨製石斧、晩期

上岩野遺跡(岐阜県高山市)の磨製石斧です。

第2章 カワイイ土器とミニマルな石器

磨製石斧のミニチュアがありましたが、第2章では、実用的とは思えない「ミニチュア土器」「小型土器」に焦点をあてます。実用的ではないにも関わらず小さな土器に縄文人の「意識的な行動」が介入しているといいます。

独立ケースの中にあるのは有孔鍔付土器(一部は有孔土器)です。大型のものとその下には小型のものです。有孔鍔付土器自体に使用目的が諸説あるのですが、さらに大型版と小型版があるというのは、縄文人には使用目的がしっかりあったうえでさらに別の目的でサイズ違いを作ったのでしょう。

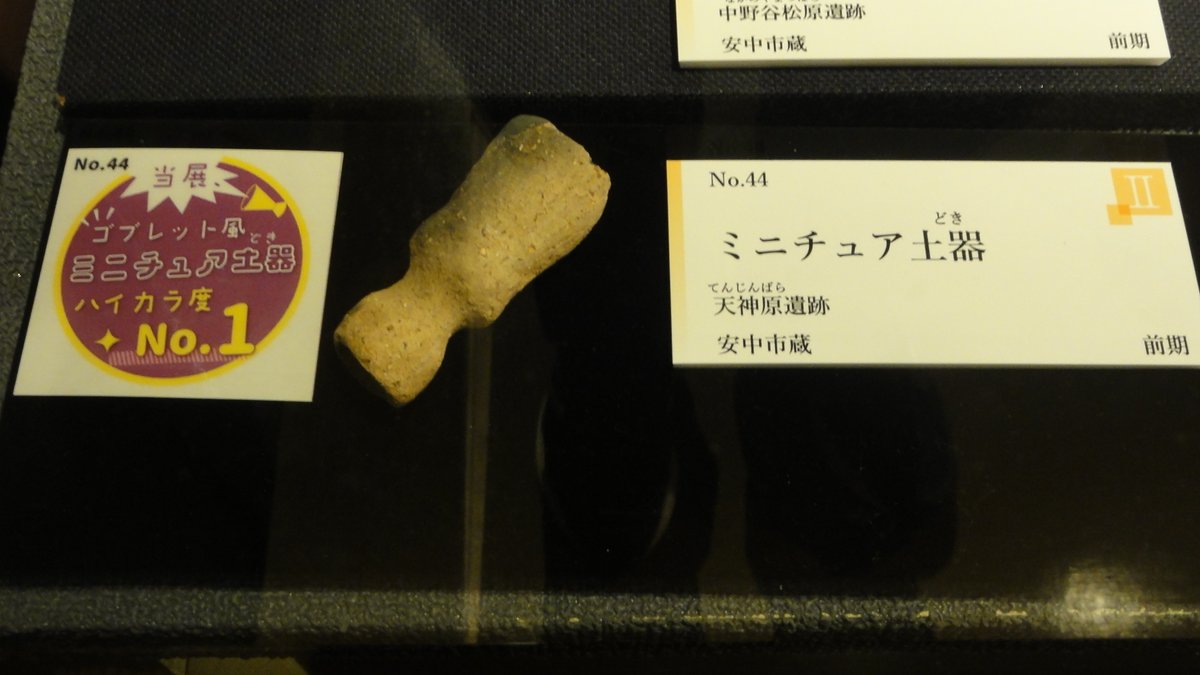

2-1 ミニチュア土器

壁側の陳列ケースにはズラリとミニチュアの土器が並びます。

ミニチュア土器は、とても実用とは思えない小さなものです。こどものおもちゃや儀礼用と考えられてきたといいます。時期的には、縄文前期後半と中期中葉~後葉に特に多くみられます。展示は安中市の中野松原遺跡(前期)と北杜市の原町農業高校遺跡(中期)です。大きさ比較用のたばこ「ハイライト」が欲しいところです。

(右)原町農業高校遺跡、ミニチュア土器、縄文中期

さらに原町農業高校遺跡(北杜市)のミニチュア土器が続きます。

「本展、ハイカラ度No1」の称号を与えられた土器です。ゴブレット風とあります。天神原遺跡(安中市)のものです。

「前期部門、ミニチュア土器、忠実度&精度 No.1」の称号を与えられた土器です。中野谷松原遺跡(安中市)のものです。

ミニチュア土器には赤く彩色されていたものや、配石遺構から発見されたり住居跡から発見されたりと様々な状況が想像できます。作りも丁寧なものから粗雑なものであります。

続いて縄文中期のミニチュア土器たちです。こちらは釈迦堂遺跡群(笛吹市、甲州市)のミニチュア土器です。

多摩ニュータウン遺跡(東京都多摩市)、日南田遺跡(東京都八王子市)、神谷原遺跡(東京都八王子市)と都内のミニチュア土器のほか、柳坪遺跡(北杜市)のミニチュア土器です。

(前右)多摩ニュータウンNo.45遺跡、小型土器、縄文中期

(前左)柳坪遺跡、ミニチュア土器、縄文中期

(右)多摩ニュータウンNo.300遺跡、小型土器、縄文中期

(後列右)多摩ニュータウンNo.96遺跡、ミニチュア土器、縄文中期

(前列右)多摩ニュータウンNo.6遺跡、小型土器、縄文中期

(前列右)日南田遺跡、小型土器、縄文中期

そして日南田遺跡の土器は、「当展、中期部門、最高の美しさ 精製度No.1」の称号を与えられました。

2-2 後期~晩期のミニチュア土器

ミニチュア土器は 後期~晩期になるとその量が増えていきます。祭祀的な遺物が集中する場所から発見されるため儀礼的に用いられた可能性が高いといいます。

こちらは祭祀場と考えられ配石遺構で有名な金生遺跡(北杜市)からの出土品です。

金生遺跡については配石遺構の再現があります。

最後は、さまざまな形を模したミニチュア土器です。

(右)赤城遺跡、ミニチュア土器、縄文晩期

2-3 石皿

「石皿」は木の実を磨りつぶす目的で使われるといいますが、用途には関係無く装飾が施されたものや、小型化したものが見られます。さらには土で石皿の形を模倣した「石皿状土製品」まであります。石皿にも本来の用途以外の特別な何かがあるのだといいます。

(右)海道前C遺跡、装飾石皿、縄文中期

(左から2つ目)武井城田遺跡、石皿、縄文前期

小型石皿ならば使用されていそうな気がします。しかしあまりに小さいものはやはり何か別の目的があるのでしょう。

(後列右)原町農業高校遺跡、小型石皿・摺り石、縄文中期

(前列左)中野谷松原遺跡、石皿状土製品・摺り石状土製品、縄文前期

(前列中)酒呑場遺跡、小型石皿、縄文中期

(前列右)中谷跡、小型石皿、縄文後期

釈迦堂遺跡から「当展、最小石皿 ミニマル度No.1」の称号を与えられた石皿です。

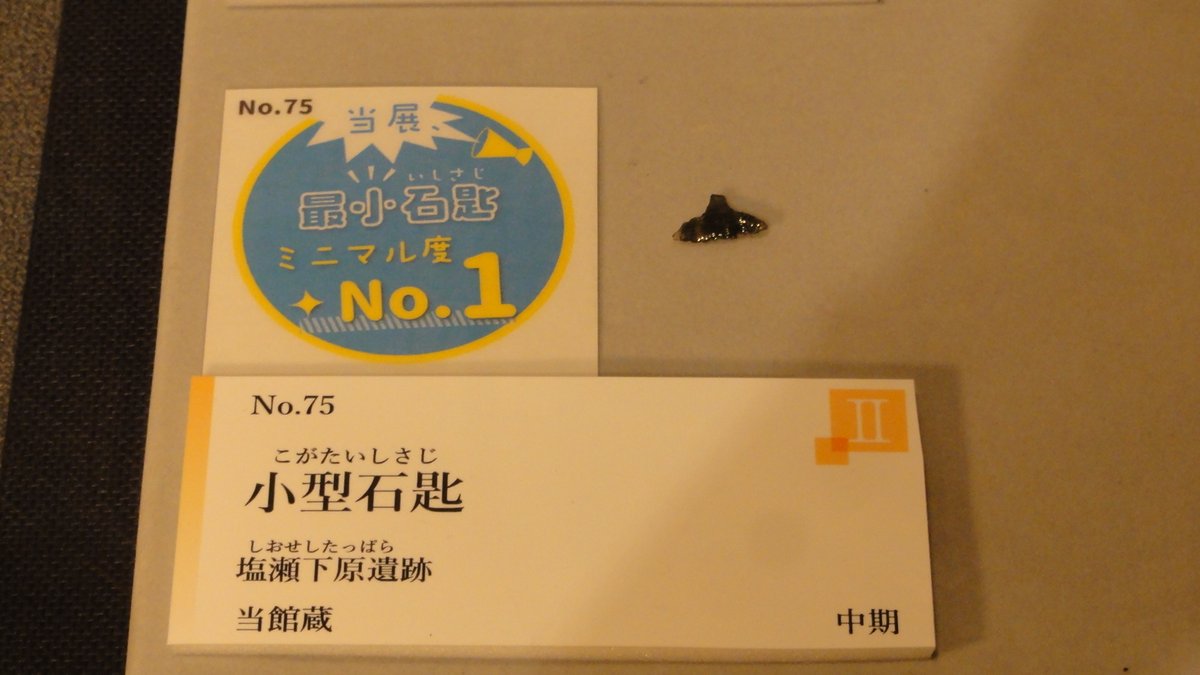

2-4 著しく小型の石器類と土器片を加工した謎の道具

前述の小型化した磨製石斧と同じように石匙や打製石斧にも実用に乏しく小型したものがあります。下記画像の左側です。

また、土器の欠片から加工した道具があります。石匙の模倣のほか形から何の用途か謎のものまであります。右列の土製品です。

(左列中)塩瀬下原遺跡、小型石匙、中期

(左列下)上の平遺跡、小型石匙、中期

(中列上)唐松遺跡、小型スクレイパー、中期

(中列下)中野谷松原遺跡、ミニチュア石器、前期

(右列上)花鳥山遺跡、人形状土製品、前期

(右列中)桂野遺跡、異形土製品、中期

(右列下)見通遺跡、石匙形土製品、前期

「当展、最小石匙 ミニマル度No.1」の称号を与えられた石匙です。塩瀬下原遺跡(大月市)のものです。

第3章 動物や植物の形をした土器や土製品

第3章は縄文人にとって身近な存在の動物、植物を模したり装飾具にしたものを紹介しています。世界の神話などでは動物が人間になったり、その逆もあったりとそれほど二者の関係は近いものだったといいます。縄文人たちは行動の戒めや倫理を動物との神話的な世界観の中で理解していたと思われるようで、そうした中で特別な動物が形として表現されることが多く、土器の文様からやがて個別の具現化されたものへと変化していくといいます。

ところで最近の山梨県立考古博はまるで井戸尻考古館のような民俗学的な考察による解説も扱うようになったと感じます。

3-1 動物を模したもの

まずは独立ケースに動物を模した土製品が並びます。イノシシやトリ、イヌ、クマ、サルなど特定の動物に限定されるのが特徴ですが、出土品から分かるのは広域的に分布していること、墓や大型住居跡から見つかることです。そうしたことから集団のシンボルと見ているといいます。さらには、特定の動物への崇拝と関連付けることができるともいいます。

イノシシ形土製品です。画像が暗いですがご容赦ください。ちなみに千葉、東京の遺跡ばかりで山梨では土器図像から立体に変化したものはなかったように感じます。

(中)滑阪坂遺跡、イノシシ形土製品、中期

(右奥)井野長割遺跡、イノシシ形土製品、後期

(右前)福田貝塚、、イノシシ形土製品、後期~晩期

続いては、真横から撮りましたが、イヌ形土製品です。福岡神社遺跡(栃木市)のもので重要文化財です。吠えていますので明らかにイヌかオオカミの類です。

(左奥)福岡神社遺跡、イヌ形土製品、晩期、重要文化財

(右前)福岡神社遺跡、イヌ形土製品、晩期、重要文化財

(左奥)吉見台遺跡、イヌ形土製品、後期

正面の画像が欲しかったので公式Xより拝借しました。

出典 : 山梨県立考古博物館公式X

こちらも画像が暗くて恐縮ですが、左の小さな土製品がクマです。

(中)宮内井戸作遺跡、浅鉢形土器、後期、千葉県指定文化財

(右)下沼部貝塚、異形土製品、後期、重要文化財

最後はトリと謎の動物形土製品です。

(中)吉見台遺跡、トリ形土製品、後期

(右)岩手県軽米町、動物形土製品、晩期

対面にも独立ケースがあってこちらはトリ形土製品です。

ただ、トリというよりカメがすっぽんのように感じられるのですが、小さな羽根があることからトリと分かるのでしょう。

(右)久台遺跡、トリ形土製品、晩期

3-2 動物の一部を模したもの

こちらのケースは、サメの歯や貝の腕輪といった装飾具、また、貝は土製品で表現しているものもあります。何か装身具としての重要性があったように思われるといいます。

さらに、海の無い山梨でも酒呑場遺跡からサメの歯のペンダントや貝形の土製品が出ております。

(上列中)宮内井戸作遺跡、サメの歯形垂飾、縄文晩期、千葉県指定文化財

(上列左)藤岡神社遺跡、貝輪型土製品、縄文晩期、重要文化財

(中列左)エリ穴遺跡、キノコ型土製品、後期~晩期、長野県宝

(中列右)酒呑場遺跡、貝輪型土製品、縄文中期、重要文化財

(下列左)宮内井戸作遺跡、イモガイ形土製品、縄文後期、千葉県指定文化財

(下列右)吉見台遺跡、骨格器、後期~晩期

(上列中)吉見台遺跡、アワビ形土製品、縄文後期

(上列右)宮内井戸作遺跡、アワビ形土製品、縄文後期、千葉県指定文化財

(下列左)吉見台遺跡、釧状土製品、縄文後期

(下列中)上の平遺跡、ハマグリ形垂飾、縄文中期

(下列右)吉見台遺跡、タカラ貝形土製品、縄文後期

黒谷田畑前遺跡(さいたま市)、動物形土製品、晩期

上コブケ遺跡、動物形土製品、中期

エリ穴遺跡(松本市)、トリ形土製品、晩期、長野県宝

秋田県美郷町六郷石名館、トリ形土製品、晩期

小林八束1遺跡、トリ形土製品、晩期

(下列左より)金生遺跡、トリ形装飾、後期

吉見台遺跡、動物形土製品、晩期

釈迦堂遺跡群、動物形土製品、中期、重要文化財

藤岡神社遺跡、動物形土製品、晩期、重要文化財

藤岡神社遺跡、動物形土製品、晩期、重要文化財

第4章 ふしぎな形の土器や石器

縄文時代は配石遺構などいわば祈りの聖域や、多種多様な儀式用の器の存在など、高度な精神文化の存在が伺えます。特に儀礼は葬送儀礼に強い結びつきが認められるといいます。わからない部分も多いものの様々な儀礼用の器の一端を見ていきます。

4-1 石冠と三角柱形土製品

まず「石冠」ですが、東北から近畿迄広範囲に分布する冠状の石製品です。特に岐阜県に多いと言いますが、これらは何に使うのかわかっていません。

藤岡神社遺跡、石冠、晩期

立石遺跡、石冠、晩期

(左二列目上より)西田遺跡、石冠、晩期

エリ穴遺跡、石冠、晩期、長野県宝を含む

加藤輝次コレクション、石冠、晩期

広殿遺跡、石冠、晩期

(左三列目上より)金生遺跡、石冠、晩期

寺地コレクション、石冠、晩期

上原遺跡、石冠、晩期

荒城神社遺跡、石冠、晩期

(左から四列目上より)寺東遺跡、西保木遺跡、石冠、晩期

津野滄洲墓コレクション、石冠、晩期

川又南遺跡、石冠、後期

こちらも用途不明の「三角柱形土製品」です。縄文中期に北陸地方を中心に分布する傾向があるといいます。

垣内遺跡、三角柱形土製品、中期

長坂遺跡、三角柱形土製品、中期

(中列上より)上岩野遺跡、異形三角柱形土製品、中期

郷蔵地遺跡、三角柱形土製品、中期

上の平遺跡、三角柱形土製品、中期

上岩野遺跡、三角柱形土製品、中期

(右列上より)川又南遺跡、三角柱形土製品、中期

中谷遺跡、三角柱形土製品、中期

多摩ニュータウンNo.72遺跡、三角柱形土製品、中期

4-2 人頭型土製品

南羽鳥中岫1遺跡(千葉県成田市)人頭型土製品です。土偶の顔の表現とは異なり、目や鼻が立体的で目は閉じていることが分かります。デスマスクのようにも見えますが、ほかに類例がなく使用目的は謎に包まれています。

4-3 岩版・土版

「岩版」「土版」は板状の土製品で中部から東北地方に分布しています。火を受けているもの破壊されているものなどが多く、意図して破壊されたと考えられますがその用途は分かりません。

(右)エリ穴遺跡、土版、晩期、長野県宝

4-4 異形石器・トロトロ石器

「異形石器」と「トロトロ石器」です。

「異形石器」は用途が明確でない様々な形を持つ土器です。カギ形やヒトデ形などありますが祭式用と考えられ、本州では縄文前期に増加しているといいます。

(左下)塚奥山遺跡、異形石器、早期

(右上)酒呑場遺跡、異形石器、前期

(右下)甲ツ原遺跡、異形石器、前期

「トロトロ石器」は別名「異形磨製石鏃」といいますが、表面がトロトロになるほど磨いていることからその名があります。柄につけて祭祀に使ったと考えられますが、詳細は不明です。

4-5 スタンプ形土製品

ハンコのような形をしていることから「スタンプ形土製品」と呼ばれますが、本当の用途は分かっていません。

4-6 独鈷石

「独鈷石」は縄文後期から晩期にかけて見られる両頭の石斧の一種です。密教法具の「独鈷杵」に似ていることから名づけられました。

(左下)奈良瀬戸遺跡、独鈷石、晩期

(右上)金生遺跡、独鈷石、晩期

(右下)荒城遺跡、独鈷石、晩期

(右)宮内井戸作遺跡、独鈷石、晩期、千葉県指定文化財

(右上)加藤輝次コレクション、独鈷石、晩期

(右下)津野滄洲墓コレクション、独鈷石、晩期、岐阜県指定文化財

4-7 鉢型土器

縄文土器は装飾に富み、入念に作られたものがあります。いわゆる「ハレ」の日のために使われたり、祭祀儀礼用と考えられています。展示には縄文中期の山梨の土器が並びます。これらも立体的な装飾は意図したもので実用的には思えません。

(中)安道寺遺跡、深鉢形土器、中期、山梨県指定文化財

(右)大木戸遺跡、深鉢形土器、中期

(右)村上遺跡、深鉢形土器、中期

盛り付けに使ったとみられるような浅鉢でも彩色の跡があったりモチーフが描かれていたりと特別な用途が見え隠れします。

甲ツ原遺跡、台付鉢型土器、中期

4-8 注口土器

縄文晩期になると急須や土瓶のように注ぎ口がついた「注口土器」が現れます。酒などを注いだものと考えられています。

これら注口土器は、本体部分に人面が付いたり、たいへん緻密な作りから儀礼用と考えられます。

4-9 土偶

土偶は女性を模したものと考えられますがその使用目的ははっきりしていません。

川又坂上遺跡、瓢形注口土器、後期

楢原遺跡、土鈴型土偶、中期

4-10 台付土器

「台付土器」は円筒形の台が付いた土器で台部分は透かし状の孔があいています。雅楽谷遺跡(埼玉県蓮田市)の台付鉢型土器は大きさも形も見事ですが使用目的は分かりません。

赤城遺跡、台付鉢型土器、晩期、埼玉県指定文化財

赤城遺跡、台付鉢型土器、晩期、埼玉県指定文化財

清水端遺跡、台付鉢型土器、後期

金生遺跡、台付鉢型土器、晩期

4-11 香炉形土器・釣手土器

「香炉形土器」は香炉に似た形をしているためそのように呼ばれますが、多くは釣手土器の仲間では釣手土器とも呼ばれています。

井野長割遺跡(佐倉市)の香炉形土器です。

青森県としか分からない国立博物館所蔵の香炉形土器です。

こちらは「学芸員のイチオシ」とある秋田の香炉形土器です。

こちらは岩手県の香炉形土器ですが、詳しい記録は残っていません。

続いて「釣り手土器」です。中部高地に多く見られます。中で焦げたり焼けた痕があることから何かを燃やすためのものと推察できます。灯りと考えられるものの出土数は少なく日常的な灯りではなく祭祀に関する灯りと考えるほうがよさそうです。

(右)宮内井戸作遺跡、吊手土器、後期、千葉県指定文化財

(右)荒城遺跡、吊手土器、中期

(右)下平遺跡、吊手土器、中期

4-12 異形台付土器・手燭形土器

「異形台付土器」と「手燭形土器」です

「異形台付土器」は縄文後期に見られます。ただしその出現過程はよくわかっていません。吊手土器から変化したとの説があるといいます。千葉県に多く分布していますが、中部高地ではほとんど見られず山梨でも見かけません。

雅楽谷遺跡、異形台付土器、後期、埼玉県指定文化財

「手燭形土器」は異形台付土器の派生と考えられています。

4-13 ふしぎな形の土器たち

巻き貝、トリなど動物を模したもの取り皿、スプーン、チリレンゲのほか顔料専用の容器として使われたと思われる有孔鍔付土器のミニチュアを紹介しています。

「双口土器」は、口縁が二つある形をしていますが、実用的ではありません。

カレー皿のような区画割がある器です。

こちらも皿でしょうか。

「杓子形土製品」とありますが、まるでチリレンゲのようです。

原町農業高校前遺跡、杓子形土製品、中期

4-14 音の鳴る土器・様々な土製品

再終盤です。

こちらの異形土製品は東京国立博物館の所蔵でいずれも青森県内から発見されたものです。見るからに用途が分かりません。

青森県弘前市十腰内、異形土製品、後期

青森県弘前市十腰内、異形土製品、後期

縄文時代の音の出る道具として笛や鈴が知られています。

こちらにあるものは鈴で中は空洞で鳴子が入っているといいます。鳴子は小石だったり炭化物だったりと異なるようで、音も異なります。

酒呑場遺跡(北杜市)以外のすべて松本市の遺跡のものです。

(左下)大村塚田遺跡、土鈴、中期

(右上)エリ穴遺跡、柱状土製品、後期から晩期、長野県宝

(右下)酒呑場遺跡、土鈴、中期

後期・晩期からは様々な土製品・石製品が発見されていますが、おそらく装身具と考えるようなものが多いといいます。ただ文様のないものもあるため、用途とはよく分からないといいます。

上岩野遺跡、土製管玉、中期

金生遺跡、有孔球状土製品、晩期

(右側上より)上岩野遺跡、不明土製品、中期

上岩野遺跡、有孔土製品、中期

姥神遺跡、有孔球状土製品、中期

装身具と見られています。またボタンのようなものです。

宮内井戸作遺跡、垂飾、後期、千葉県指定文化財

エリ穴遺跡、ボタン状土製品、晩期、長野県宝

(右列上より)宮内井戸作遺跡、耳飾り、後期、千葉県指定文化財

金生遺跡、土製品、晩期

出土地不明、有孔土製円盤、晩期

4-15 環状石斧、多頭石斧

見事な、環状石斧、多頭石斧ですが、キャプションがなく不明です。

まったく用途不明、石製品です。

津野滄洲墓コレクション、石製品、岐阜県指定文化財

ヘラ状ですが穴がありますので装身具でしょうか。

(中)中川貝塚、ヘラ状石製品、前期

(右)垣内遺跡、ヘラ状石製品、後期

環状石斧は縄文早期~弥生時代までか確認されています。「の」の字形石製品は用途も分からず見たままの名前がついています。

(右上)久台遺跡、石製装身具、晩期

(左下)上の平遺跡、「の」の字形石製品、中期

(中下)馬場小室山遺跡、「の」の字形石製品、前期

(右下)酒呑場遺跡、「の」の字形石製品、中期

多頭石斧は晩期に限定されます。

いずれも用途は不明ですが、着色や装飾が残されているものもあるといい儀礼的なものと考えられるといいます。

(左下)青木遺跡、石製装身具、晩期

(右上)上の平遺跡、三脚形垂飾、中期

(右下)エリ穴遺跡、石製装身具、晩期

4-16 御物石器

御物石器は岐阜県を中心に見つかっている石器です。明治時代に石川県にて出土したものが皇室に献上されたことから「帝室御物」となり御物石器と呼ばれるようになりました。独特の形をしていますがどのように使われたのか分からない石器です。

(上中)加藤輝次コレクション、御物石器、晩期

(上右)江黒堂之下、御物石器、晩期

(下)上岩野遺跡、異形石器、後期

おわりに

ほとんど謎だらけの出土品の紹介でした。それだけ縄文時代の道具は多くそれでいて分からないことが多いのです。

ロビーにも触れてみるハンズオンコーナーがあります。こちらは常設だと思いますが石皿と黒曜石に触ることが出来ます。