【牧丘郷土文化館】公開再開した旧室伏学校、道の駅に建つ擬洋風建築

はじめに

旧室伏学校こと「牧丘郷土文化館」は、山梨と埼玉を結ぶ国道140号(雁坂ライン)にある「道の駅はなかげの郷まきおか」の敷地内に建つ明治時代の学校建築です。

明治期の山梨では官公庁の建物をはじめ、学校建築に擬洋風建築が多く採用されていました。擬洋風建築とは日本建築に西洋建築を似せて造った建物のことです。牧丘郷土文化館は山梨に5棟のみ残る擬洋風の学校建築のひとつです。

こちらの建物は、2020年(令和2年)より感染症拡大を理由に休館しておりましたが、本年度より管理人を置かない無人による公開となりました。

休館中に外観など紹介しています。「道の駅はなかげの郷まきおか」についてもこちらで紹介しています。

公開再開

この牧丘郷土文化館は室伏学校の校舎として建設されました。建物はその形から「インク壺」と呼ばれ地域で親しまれました。

2003年(平成15年)現在地へ移築され、牧丘郷土文化館として開館しました。2005年(平成17年)に山梨市、牧丘町、三富村の合併による新たな山梨市が誕生し、山梨市の文化施設となっています(管理運営は牧丘支所内の教育事務所)。

緊急事態宣言のあった2020年(令和2年)より休館が続いていました。担当部署の説明では、休館を続けていた理由について、換気機能が十分でなく、換気装置等の導入検討して再開を目指しているとのことでした。

しかし、実際に再開されてみると特に換気装置を追加した形跡もなく。防犯カメラが設置され管理人を置かず無人にて見学する形になっていました。実のところは、管理を委託していた人が辞めてしまい後任が見つからないことから感染症対策を理由に休館にしていたようです。

藤村式建築(再掲、画像は新規)

藤村式建築について簡単におさらいしておきます。

藤村式建築は、明治時代初期の県令(現在の知事に相当)である藤村紫朗(1845年~1908年、弘化2年~明治41年)に由来します。藤村は擬洋風の校舎を作るよう推奨しました。藤村が進めた擬洋風の学校建築は共通の特徴を持つことから現在では「藤村式建築」とは呼ばれています。現存している藤村式建築の建物は5棟のみです。

さて藤村式建築の特徴ですが、建物全体の形は、左右対称の2階建てで1階中央に入り口と2階部分にパルコニーがあります。また屋根の上に突き出た太鼓楼という塔部分があります。また上空からみると建物は正方形の形をしてます。こうした姿から「インク壺」とも言われていました。

この室伏学校の校舎も、これらの特徴をすべて備えています。

室伏学校(再掲)

建物の前に室伏学校の校歌の碑があります。また、諏訪尋常小学校としても同じ校歌が用いられていました。

もともとはこの地より、500メートルほど離れた室伏公民館の地に学校があり建っていたものです。

1875年(明治8年)に室伏学校(室伏村)として建設されてより、諏訪尋常小学校(諏訪村)となり、その後紆余曲折があります。

室伏学校は校舎竣工の翌年、1876年(明治9年)開校しました。室伏村が明治8年に合併し諏訪村(のちに諏訪町)となっているためでしょうか、諏訪尋常小学校(明治18年)となります。その後名称は室伏尋常小学校(明治26年)となり、諏訪高等小学校の併設(明治43年)を経て、1933年(昭和8年)室伏尋常小学校は廃校となっています。

その後、建物の用途は点々としています。順に、室伏地区公会堂、日川高校諏訪分校、山梨高校諏訪分校(定時制)でした。

1954年(昭和29年)、諏訪町が他の2村と合併し牧丘町となります。

その後は、牧丘第一保育所、養蚕場、そして1972年(昭和47年)から室伏公民館でした。2003年(平成15年)移築復元ののち牧丘郷土文化館となり現在に至ります。

牧丘郷土文化館

やっと再開した建物に入ります。かつては入館料として100円徴収していたようですが無料です。スリッパに履き替えます。木製の靴箱がありますが使うほど入館者はないでしょう。というよりも筆者のほかに誰もいませんでした。

靴箱の反対側に事務室がありますが、内部は完全に物抜けになっています。

間取りが分かる案内図がありますが、教育関係の資料のほか、童謡「花かげ」の大村主計をはじめ、旧牧丘町出身の著名人と山梨市の著名人に関する紹介展示のみで、かつてあった美術品はすべて待ち出されておりありません。

1階

1階は、中央に廊下があります。階段と両側に一つずつ部屋があるという構成です。

向かって左側の部屋は明治期の教室の再現になっています。後方のガラスケースには卒業証書や教科書、諏訪尋常高等小学校の写真など、旧牧丘町の明治、大正、昭和期の教育関係の資料があります。

向かって右側の部屋は「体験実習室」となっていたようです。まったく一室未使用の空間になっています。

立派な書棚が残されていますが、何も入っていません。

2階

中央の階段から2階へ上がります。現存する藤村建築の中でも玄関から中央に手摺もついた立派な階段があるのは実は珍しいかもしれません。

2階も両側に部屋がありどちらも展示室でした。かつてはルーベンスの版画が見られたといいます。

向かって左の「展示室1」に入ります。

現在は中央のパネルボードにて「山梨市明治偉人展」と称して根津嘉一郎などを紹介しています。明治150年を記念して2018年11月から翌年3月の予定で行った展示をそのままにしてあります。

根津嘉一朗(東武鉄道の再建など実業家)

結城無二三(山梨唯一の新選組隊士)

依田道長(護国隊、衆議院議員)

前田晁(翻訳家、小説家)

森国造(衆議院議員、甲府電力社長)

根津一(上海にあった日本の私立大学初代院長)

萩原頼平(郷土史研究の先駆者)

志村勘兵衛(巴屋当主)

内藤伝右衛門(山梨日日新聞の創始者)

小沢儀明(地質学者)

飯島信明(衆議院議員)

八田達也(養蚕の改良普及に尽力)

萩原眞(フォーチュンクッキーの生みの親)

中沢仁兵衞(差出磯の開削、西保堰改修に尽力)

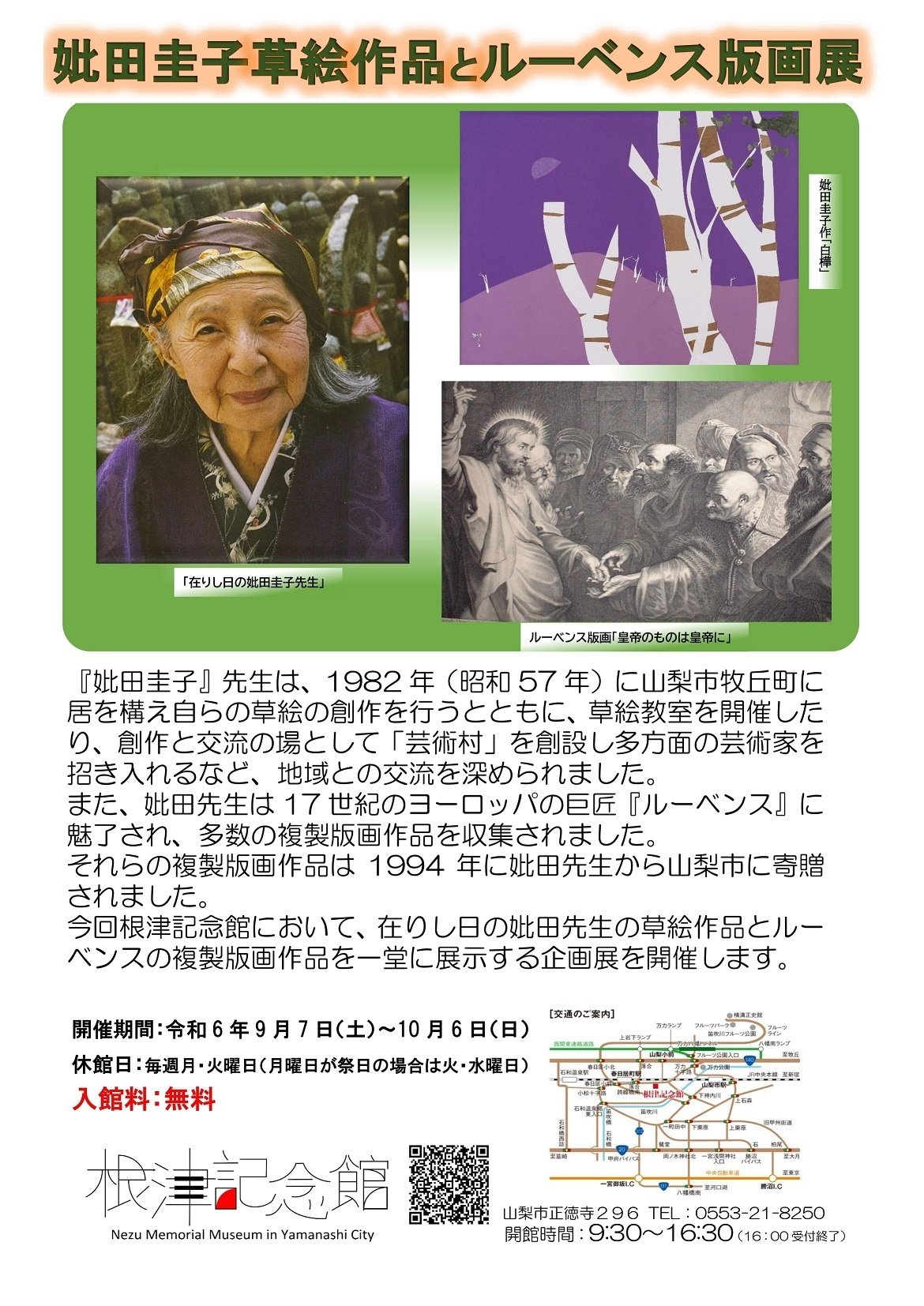

その周囲の額縁が旧牧丘町の牧丘町名誉町民、町制功労者、著名人といった人たちの作品と足跡を紹介しています。

妣田圭子、大村主計、後藤美誉志、大宮山昇策、上野實、大村光太郎、丹沢笛川、岡晴耕、渡邉何有、林清継、三枝九鳥、鈴木久夫、岡千里

といった方々です。もっとも有名なのは「草絵」の創始者の画家妣田圭子(後述)と童謡詩人で「花がけ」の作詞者大村主計でしょう。ちなみに2000年(平成12年)に亡くなったジャンボ鶴田の出身地ですが紹介はありません。

大村主計(1904年~1980年、明治37年~昭和55年)は西条八十の門下となり童謡や校歌の作詞を手掛けました。代表作「花かげ」は、「道の駅はなかげの郷まきおか」「花がけホール」などに命名されています。

「牧丘の文化財」というリストが張り出してありますが紙がすっかり変色しています。

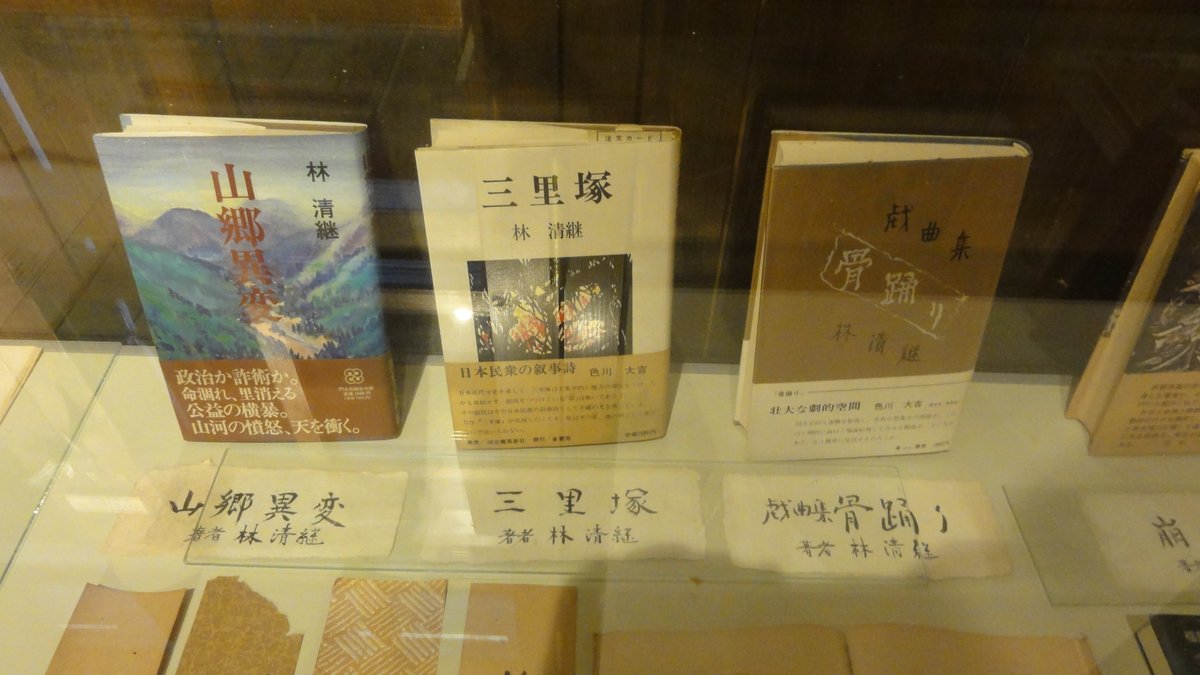

奥の方にガラスケースがあります。こちらは旧牧丘町の文学者の作品を紹介しています。鈴木久夫、林清継、丹沢笛川の3名です。

鈴木久夫(1909年~1982年、明治42年~昭和57年)は地元で教職をしながら詩作をしていた人物のようです。

林清継は、ほとんど情報がないのですが、色川大吉と交流のあった地域作家のようです。

丹沢笛川(1893年~1956年、明治26年~昭和31年)は飯田蛇笏の「雲母」の同人となり支部を作るなど地域の俳界で活躍した人物のようです。

展示室2は、ルーベンスの紹介とともにルーベンスの版画やクロードロランの版画など旧牧丘町で所蔵していた美術品が展示されていましたが、現在作品は移され空の展示ケースがだけがなんとも物寂しいです。

ルーベンスの版画は、「草絵」の創始者で、牧丘町に移り住んだ画家の妣田圭子(1912年~1911年、大正元年~平成23年)が収集した複製版画です。1994年(平成6年)に旧牧丘町に寄贈されています。

現在は、同じ山梨市の根津記念館の展示棟にて公開される機会があるようです。

もとはこちらのスペースにて草絵も常設展示されていました。

おわりに

これで念願だった藤村式建築をすべて見学することができたのですが、なんとも達成感の感じられぬ結果となりました。無人になったことで、見る物がなかったためです。防犯上、絵画などは置いておけないのは分かりますが、ただ持ち出しただけでは引っ越した跡のようです。何か活用策を考えるべきです。せっかく公開したのならば宣伝する必要がありそうですが、防犯上あまりおおっぴらにしたくないというところが実情なのでしょうか。