『サマーウォーズ』15周年に寄せる祝辞—そして、きわめて私的な弔辞—

はじめに——『サマーウォーズ』と私

2009年8月1日。細田守『サマーウォーズ』の劇場公開日だ。きょう2024年8月1日をもって15周年を迎えたこのアニメーション映画は、現在、全国各地の映画館で2週間限定のリバイバル上映を行っている。公開当時まだ7歳だった私が映画館でこの作品を鑑賞するのは、恥ずかしながら今回が初めてのことだ。去る7月30日、都内の劇場にて同作を鑑賞する私の目には、終始、視界がにじむほどの涙が浮かんでいた。

同作との出会いは2012年。細田の次作『おおかみこどもの雨と雪』の公開を記念してTV放送された『サマーウォーズ』が描き出す仮想世界に魅了された小学3年生の少年は、頻繁にCMが入る上に端々のシーンをカットされたその不完全な録画データを、そうとも知らず取り憑かれたように見返すようになる。以降その少年は、細田守が描く様々な世界に感動——ときに失望——しながらも、結局は『サマーウォーズ』を心に携えながら成長してゆく。

時は経ち2021年、大学進学に伴って上京したその青年は、同年公開された細田の最新作『竜とそばかすの姫』を観たことをきっかけに、受験期以来遠ざかっていた『サマーウォーズ』に再び手を伸ばす。部屋の壁に直接プロジェクターで投影した、約100インチの映像。決して画質は良くないが、しかし実家で繰り返し視聴した細切れの録画とはまったく異なる、ノーカットひと続きの115分間。かつて抱いた仮想世界への憧憬を青年が取り戻すには、十分すぎる体験だった。

そして、2024年。この青年、すなわち私は今、VRの哲学的研究を志している。かつて『サマーウォーズ』の描く仮想世界に魅せられた少年は、再び呼び覚まされた憧憬を胸に、より魅力的な未来を思い描くべく、思索の旅路を歩み始めたのだ。

そのようなわけで、作品の始まりを静かに告げる「ピッ」という電子音を聴いたその瞬間から、山下達郎の歌うエンディング『僕らの夏の夢』が鳴り終わるまで、私はひたすら涙を流し続けていた。自宅とは比べ物にならない圧倒的な大スクリーン、大音響。スクリーンで観ることを前提とした演出による作品世界への没入。12年越しに『サマーウォーズ』の本当の姿を知ったような気持ちだった。

劇場の明かりが点灯してもなお座席で放心する私の胸にはしかし、純粋な感動とはどうも呼び難い、不思議な感情が去来していた。その本当の姿を明らかにした『サマーウォーズ』という作品が、私の中でなにか一つの区切りを迎えたような感覚。あるいは、「私はこの作品を弔わなければならない」という焦りにも似た欲求。具体的に言えばそれは、「15年前の作品が描く世界にいつまでも憧れを抱き続けるのではなく、乗り越えるべき『古い想像力』として、未来を思考/志向する糧とせねばならない」という予感であり、決意であった。

序

私見を述べるなら、細田守の作家としての強みは、想定される観客へと自らの作品をチューニングすることの徹底性にある。彼の作品は、観客の持つ感性が受け容れられる限界、すなわち快が不快へと変わる境界を飛び越えることを敢えてせず、すぐさま理解し感動できる、ある種の「陳腐な想像力」を次々に繰り出す。これはある意味で商業作家としての適性であり、同時に芸術性を求める鑑賞者から批判される要因でもあるのだが、その良し悪しについてはひとまず措くとしよう。

上に示した見解を認めるならば、彼が年月をまたいで同一の主題や舞台を作品に取り入れるとき、それらの作品の間に見出される描写・演出の変化は、当該の主題や舞台に対するわれわれ鑑賞者の感性・価値観の変化を如実に反映したものであると言える。また他方で、或る年代におけるわれわれ鑑賞者の感性にまつわる何らかの示準的特性や規定要因を指摘することができれば、それにより同年代における細田作品の演出を説明することが可能となるだろう。

本稿では以上のことを前提としつつ、「『サマーウォーズ』は、少なくともその仮想世界描写に関して、決定的に過去のものとなった」という仮説の妥当性を検討し、これを肯定的に解消することを目指す。

検討にあたってはまず、細田の2作品『サマーウォーズ』(2009)と『竜とそばかすの姫』(2021)を比較対照する。これらの作品は、その主要な舞台がインターネット上の仮想空間である点で共通し、かつ制作時期に12年の隔たりがあることから、本稿が採用する方法を適用するのにふさわしいと言える。

比較対照にあたっては、これら2作品における「重力」や「足場」の描写・演出に着目し、可能な限り実際の作品のカットを引用しながら議論を進める。後に詳述するが、これはアニメーションというメディウムおよびメタバースという舞台において、重力の描写が特異的に恣意性を帯びるためである。

つぎに、「重力」という制約に映像メディアがいかに向き合い、あるいは活用してきたのかを、実写映画とアニメーションという二つの軸に即して概観する。前者についてはカメラの物質性という制約による撮影不可能性がデジタル撮影によって克服される過程を示し、後者については、描写の無制約性に関してアニメーションへと接近してゆく実写映画に対する、アニメーションの応答を示す。この議論においては渡邉大輔『新映画論――ポストシネマ』(ゲンロン叢書、2022)を適宜参照する。

さらに、渡邉が『この世界の片隅に』(2016)の事例から導く「アニメーションが自らの無重力性を回避し、反対に実写映画的描写へと接近してゆく」という結論を批判的に乗り越え、アニメーションにおける重力の描写を現代アニメーション固有の演出技法として捉えなおす。

最後に、『竜とそばかすの姫』がこの重力の描写を積極的に採用し、「新しい時代の感性」に向けた効果的演出を達成していること、またこの点において『サマーウォーズ』は「古い時代の感性」に向けた演出を行っていることを示し、結論とする。

ただひたすらに、『サマーウォーズ』への愛ゆえに。「いつまでも変わらず、新しい作品」などという盲目的な甘えを捨て、それをひとつの古典として安置するために。前を向き、VRの未来へと歩き出すために。

その「古さ」を、抉り出してゆく。

『サマーウォーズ』——無重力というスペクタクル

オープニング——水平飛行、そして滑らかな着地

結論を先に述べる。『サマーウォーズ』の仮想空間《OZ》の中では、基本的には重力や足場が存在している。そしてストーリーの要点で挿入される無重力的な描写が、観客の心を惹きつけるスペクタクルを生むのだ。

オープニングシーンは、即座に観客の心を掴むことが求められるひとつの見せ場だ。『サマーウォーズ』においては、まずOZの全景が示され(図1)、そこからナレーションを伴うデモ動画のような形式でOZのイントロダクションが展開される。

アバター作成方法の説明ののち、OZの世界へと飛び出してゆくテンガロンハットを被ったウサギのアバターは、勢いよく水平に飛行する(図2)。観客の心を惹きつける、無重力の描写だ。

しかし直後、OZの中心街へと乗り込んでゆくウサギは、障害物を飛びながらすり抜けるのではなく、それを足場としてぴょんぴょんと跳ねながら進む(図3)。足取りこそ軽やかではあるが、オープニングの終わりに向けて描写が少しづつ重力を帯びていく第一歩である。

その後、ゴルフやテニスといった「フィールド」スポーツ場、さらには(数体のキャラクターが微妙に浮いているものの)あからさまな「足場」を持つチャットルームの描写(図4)が続き、最終的には主人公である健二と友人の佐久間がOZ内でシステムの保守点検をする場面に帰着する(図5)。オープニングの終わりにあたるこのシーンに至って、OZの描写は完全に重力を獲得したと言える。

遍在する重力

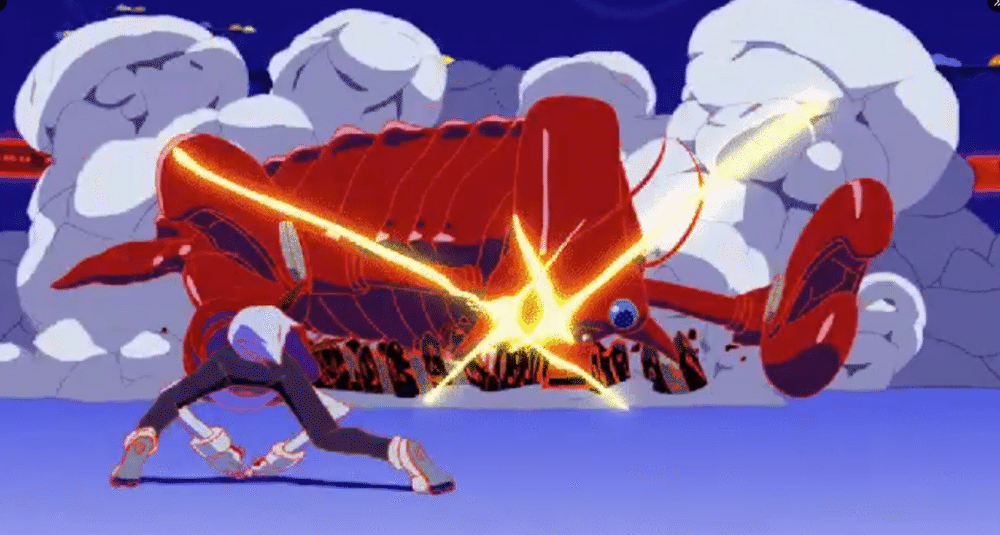

いちど重力が獲得されたのち、OZ内のシーンではしばらく、明確な無重力描写がなされない。『Overture of the Summer Wars』が盛大に鳴り響くなか挿入されるキングカズマの初登場シーンでも、ファイターとの地上戦、土煙を上げる巨大エビ型ロボットとの戦闘(図6),敵を跳ね飛ばしながら一本道を走り抜けるタイムアタック(図7)というように、徹底して地上でのバトルが描写される。

演出としての無重力

他方、オープニングを除けば、OZにおける無重力の描写が初めて登場するのは、仮ケンジと偽ケンジ(ラブマシーン)の対面シーンにおいてである。この場面では、ラブマシーンによって無力化されたアバター群が一列に連なって宙に漂っている(図8)。

さらにこのシーンでは、仮ケンジが地面に影を落としているのに対し、宙に漂うアバター群が一切影を落とさない、すなわち足場を要さないことにも注目すべきである(図9)。つまりここでは、「OZにおける正常性=有重力性を担う仮ケンジ」と「OZにおける異常性=無重力性を担うアバター群」が、接地と浮遊、有影と無影という対比によって緻密に演出されているのだ。

直後、仮ケンジを蹂躙する偽ケンジをキングカズマが蹴り飛ばし、BGM『KING KAZMA』の曲調が変わるとともに、場面はOZ内を飛び回るチェイスへと移行する(図10)。疾走感あふれるこのシーンは、序盤におけるひとつの見せ場として、無重力によって演出するにふさわしい場面と言えよう。

その後、ラブマシーンが地上のアバターを捕食して第二形態へと移行し、再び地上戦が展開される(図11)。しかしこの戦いは、祐平と真悟の乱入というややコミカルな形で比較的短時間のうちに決着する上、キングカズマにとっては「負け戦」となり、緊張感に欠ける。直前のチェイスとの落差を鑑みても、この戦闘は重力の下で描かれるべきものだろう。

この後しばらくは現実世界でのシークエンスが続く。ふたたびOZ内で無重力の演出がなされるのは、ラブマシーン第二形態をOZ中心部の塔へと閉じ込める包囲作戦の場面だ。ラブマシーンに「果たし状」を叩きつけたキングカズマは、地面に仁王立ちになってその到着を待つ。ほどなくしてラブマシーンが飛来し、キングカズマ優勢の地上戦が展開されるが、この重力下の戦いは、引き続く包囲作戦およびその失敗の前段階に過ぎない。この戦いが地上で行われているのは、その後のシーンにおける無重力描写を引き立てるための演出である。

ラブマシーンの逃走と塔への誘い込み、PCの熱暴走によるその失敗とラブマシーン第三形態の登場、そしてキングカズマの敗北に至るまで、一連のシークエンスは全て足場のない無重力的環境で展開される。長時間にわたる重要な場面のインパクトを強め、観客の注意を引き付け続けるために、無重力という演出が用いられた好例と言えるだろう。さらにラブマシーンが包囲を破って第三形態へと進化する場面では、OZ中心部の塔に生えていた翼(図1)があたかもラブマシーンの背中から生えているような描写がなされている(図12)。『無重力の象徴としての翼』というこのモチーフは、この後論じる花札の場面、さらには『竜とそばかすの姫』にも繋がっていく。

クライマックス——二重化する無重力

陣内一族のアカウントを賭けた夏希とラブマシーンの花札勝負は、『サマーウォーズ』屈指の名場面であり、OZの側におけるクライマックスと呼ぶにふさわしいシーンである。したがって当然、陣頭に立つ夏希と背後で見守る陣内一族は、シーン冒頭から宙に浮き、無重力の演出を受けている(図13)。

しかしここでは同時に、無重力の演出とは相容れない不可解な描写がなされている。注目したいのは、宙に浮いているにも関わらずしっかりと地面を踏みしめるように仁王立ちのポーズをとる夏希と、彼女と同じ平面に横並びになる陣内一族という構図だ。現実世界で夏希の背後に控える一族、という状況との対応を考慮した描写とも解しうるが、それにしてももう少し縦に広がっていてもよいはずではないか。

さらにここから、クローズアップ(図14)やバストショット、果ては足首だけを隠すショット(図15)など、足元を映さず、まるで夏希たちが宙に浮いていることを忘れさせるようなショットが目立つようになる。この奇妙な傾向は、ラブマシーンの「上がり」によって夏希が窮地に追い込まれるシーン(図16)まで継続される。いったい、これらの演出はどのような効果を期待して行われているのだろうか。

私はこれを、同一のシーンにおいて二度の無重力演出を行い、クライマックスシーンの多段的な盛り上がりを達成するための試みとして捉えたい。というのも、この直後、ドイツの少年が夏希へアカウントを託した(図17)ことを皮切りに、物語のボルテージはさらに上昇していくからだ。

無数のアカウントを譲り受けた夏希はさらに、OZの守り神である鯨のジョンとヨーコからアバターを授けられる(図18)。これによって翼を、すなわち無重力の象徴を獲得した夏希は、ここにおいて初めて、その全身をやや下からアオリの構図で描かれている。

ここから、アオリやロングショットが採用されるカットが明らかに増加してゆく。ラブマシーンと対峙する夏希の全身を背面やや下から捉えたショットは明らかに無重力性を強調しているし、花札を叩きつけ勝負を決める夏希の姿は、大まかな姿勢しか判別できないほど極端なロングショットで描かれるのである。付言するならば、この決着のシーンにおける夏希の姿勢は対角線の不安定な美を帯びた実にバロック的なものであり、先述した「仁王立ち」のルネサンス的安定性と好対照をなすとも言えるだろう。

そしてもう一つ、背後に控えていた陣内一族の平面性については、これもまた殺到するアバターの無重力的演出、すなわち縦への広がりを強調するための布石であったと見るべきだ。夏希にアカウントを託す無数のアバターたちは、夏希たち(図13)やドイツの少年(図17)がはじめ位置していた赤と黒の水平面にとどまらず、縦方向へと拡がっていく(図19)。遠景の彼らが近景の陣内一族と同一の画面に収まるショット(図20)を見れば、その扁平率の違いは明らかだ。

まとめよう。OZ内部での戦いの実質的なクライマックスにあたるこの一連の場面では、冒頭、夏希がラブマシーンに勝負を挑んだその時点から、無重力による演出を行うことが求められていた。しかし物語中盤のラブマシーン包囲戦とは違い、身体的な移動を期待できないこの状況で、無重力性の獲得というカードは一度しか切ることができない。この問題を解決するために採られたのは、冒頭で無重力的状況を提示しつつも、姿勢や構図、その後のカメラワークによって無重力性を秘匿し、夏希らが宙に浮いていることを意識させないという方法であった。すなわちここでは、存在しないはずの足場=重力を、観客がその意識下で仮構することが狙われているのだ。そして後半、夏希が翼という無重力性の象徴を獲得したのちは、むしろ積極的に無重力性を強調する描写を行うことで、秘匿されていた無重力性を一気に解放する。これにより、あたかも有重力環境から無重力環境に移行したかのような印象を観客に与え、物語と描写のボルテージを同調させる。

一連のクライマックスシーンにおいては、二重の無重力性が演出されている。夏希は、二度、空へ舞ったのだ。

現実世界の舞台装置としての重力

OZ内部の危機を脱しても、『サマーウォーズ』はまだ終わらない。現実世界の側のクライマックスとして、小惑星探査機「あらわし」の墜落危機(図21)がなお残されているのである。

とはいえ、これはさほど複雑な議論ではない。2009年の細田守が、「墜落」という重力依存的演出を行う舞台として、現実世界を選択したということ、そして他方、健二の計算を妨害するラブマシーンの元へと飛んでいくキングカズマに対して施された演出が、「マンスケに放り投げられた慣性によって飛ぶ」という極めて無重力的なものであったこと(図22-25)を押さえておけばいい。すなわち、この年代の細田にとって、現実世界で有効な演出手段とは重力であり、仮想空間で有効な演出とは無重力であった、ということだ。

『竜とそばかすの姫』——地に還ること

オープニング——スカイダイビング、そして無重力の世界へ

ここでも結論を先に述べる。『竜とそばかすの姫』の仮想空間《U》においては、『サマーウォーズ』とは反対に、基本的には重力や足場が存在しない。そしてストーリーの要点で登場する足場、あるいは重力的な描写が、観客の心を惹きつけるスペクタクルを生むのだ。

『竜とそばかすの姫』のオープニングシーンを巡っては、しばしば『サマーウォーズ』との表面的な類似性が指摘される。しかしここまでの議論を辿ってきた我々は、両者の間に横たわる決定的な違いを容易に指摘できるだろう。

冒頭に仮想世界の全景が提示される点は『サマーウォーズ』と同様だ。しかしその直後、テンガロンハットを被ったウサギのアバター(!)は、重力に身を委ね、スカイダイビングのような格好でUの世界へと垂直に飛び込んでゆく(図26)。観客の心を惹きつけるために、重力、あるいは現実世界を象徴する落下の演出が採用されているのだ。この時点で、12年前とは演出の方針が「90度」変わっていることがうかがえる。

Uへと飛び込んだアバターは、滑空するように水平飛行を開始する。周辺から中心に向かうにつれ重力を獲得していった『サマーウォーズ』のオープニングとは対称的に、ここでは周辺において帯びていた重力が、Uの内部において放棄されるのだ。

引き続く場面では、Belleのオープニングアクトが披露される(図27)。足場のない無重力状態が基本であるUの世界において、空飛ぶ鯨の鼻先に足場を得て屹立するBelleは明らかに特殊な存在であることが見て取れる。この場面では、『サマーウォーズ』においては正常・普遍の象徴であったはず重力が、むしろそれを帯びる存在の特殊性・異常性を強調するための舞台装置として用いられているのである。

氾濫する無重力

『サマーウォーズ』における無重力の演出が要所要所に差し込まれる偏在的なものであったのに対し、『竜とそばかすの姫』のそれはむしろ遍在的なものである。

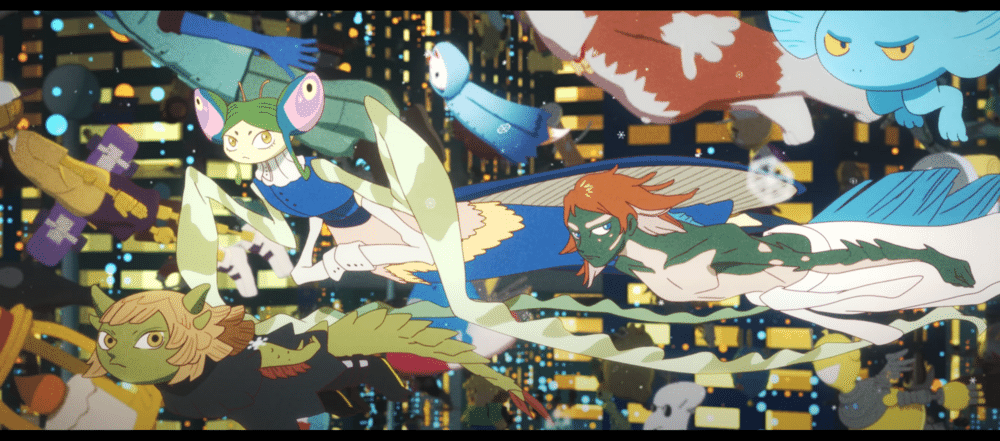

たとえば主人公すずが初めてUの世界へとログインしたとき、彼女は、『サマーウォーズ』のクライマックスの二段階目における夏希のように、全身を、そして足場の不在を明らかにするロングショットによって捉えられる(図28)。そしてその周辺には、多数のアバターが無重力的に飛び交い、歌い出す彼女を遠巻きに眺める(図29)。

歌姫Belleとしての揺るがぬ地位を確立できていないすずは、この時点では決してUの中で特異な存在ではない。オープニングアクトにおいては鯨に乗っていたBelleがこのシーン(回想)ではいまだ足場を獲得していないという描写は、そのような状況を、つまりUの中では無重力こそが「正常」であることを、観客に印象付けることになる。図28において、中景に配されたBelleと近景に漂うモブアバターが画面上の大きさにおいてほぼ等価であるのは、Belleと彼らの立場の等しさを暗示しているとも言えよう。そしてこの直後の歌唱シーンでは、繰り返しロングショットが挿入されていく(図30)、(図31)。

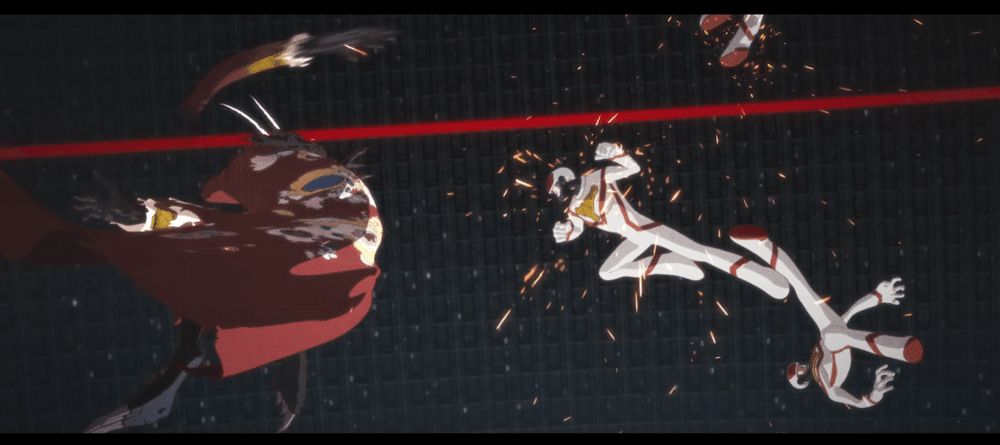

物語を少し進めて、「竜」の登場シーンを見てみよう。無重力的演出を受けつつ球体シアターの中で披露されるBelleのパフォーマンスのさなか、突如として乱入してきた「竜」とU内部の自警組織「ジャスティス」(図32)の戦闘が始まる(図33)。これらのパフォーマンス、乱入、そして戦闘はいずれも無重力の演出のもとで展開される。というのも、このシーンはあくまで「竜」の存在およびジャスティスとの関係を観客にインストールするためのものであり、この一連のシーンが物語に決定的な影響を及ぼすことはないからだ。

しかし、物語前半でこのような無重力のライブシーンが挿入されたことは、クライマックスへの布石として認識しておくべきものでもある。

偏在する重力

オープニングを除けば、Uの世界に初めて重力が登場するのは、Belleが「竜」を探してUの辺境を巡る場面においてである(図34)。ここでBelleは完全に足場を獲得しており、これはオープニングに関して述べた「周辺の有重力、中心の無重力」という関係を裏付けるものとなっている。

そしてBelleは、「竜」の城へと足を踏み入れる。ここでもまた重力が明確に描写され、すずが大広間を通るシーンでは足音さえ響いている(図35)。後述するBelleの尋問シーンを除けば、これ以降U内部における重力描写はほぼ全てこの「竜」の城の中で描かれ(図37)、その全てが物語の展開にとって重要な意義を持つ。Uにおいては、演出として有効な時点・地点において、重力が局所偏在的に働いているのである。

この後、Belleは「竜」の居場所を問われ、自警団リーダーのジャスティンに拘束・尋問される。現実世界での正体を暴かれる「アンベイル」の危機が迫るこの一連の緊迫したシーンにおいて、Belleは床の上に置かれた椅子に座り、ジャスティンはその正面に仁王立ちする。派手な拷問器具など何もない簡素な環境でありながら、このシーンが緊張感を与えるのは、それがUにおける異常性の象徴である地面の上で展開されるからであろう。

同時にここで、Uにおける足場が、表面的演出にとどまらない意味論的なレベルにおいては「居場所」のクライシスを表現していることが明らかになる。振り返ってみれば、Uに居場所を見出すBelleは空飛ぶ鯨という足場に乗り、またUにしか居場所を見いだせない「竜」の城においても重力の描写がなされる。これらは居場所の獲得というポジティブな事態を表しているとも言えるが、その同じ地平に他者が踏み入ってくるとき、この舞台装置は一転して、居場所のクライシス、アイデンティティの危機を予告する役割を果たしているのである。

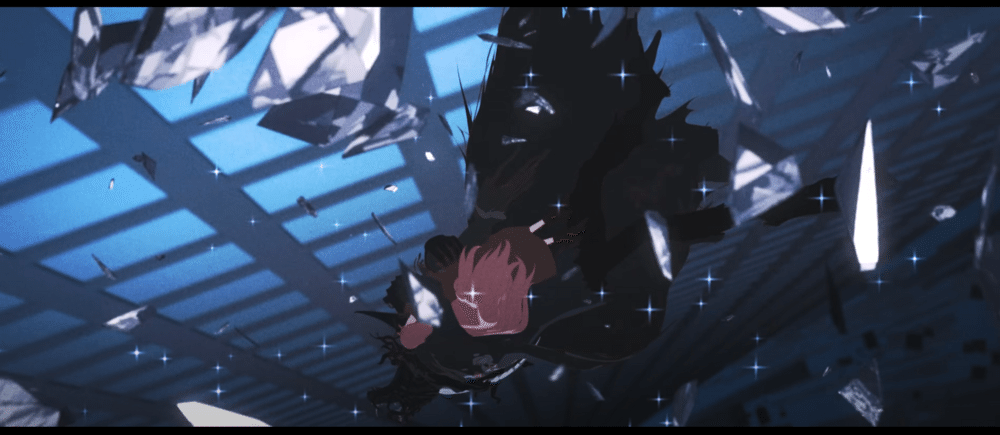

実際、「竜」がジャスティスによってその城を暴かれる際の描写は、徹底した有重力的演出のもとでなされる。大量の他者が自らの足場へと踏み込んでくる様子(図38)は言うまでもないが、ここでわざわざバラを踏み潰す足首単体のカット(図39)が挿入されていることは実に象徴的だ(足首のみをカットされた、無重力的な夏希のショットを思い返してみてほしい)。そしてこの一連のシークエンスは、ガラスに激突したBelleと「竜」が奈落へと落ちてゆく、オープニングを除いて唯一の「落下」によって締めくくられる(図40)。

クライマックス——二重化する重力

そして物語は、「竜」の正体である男の子へ届けるべくBelleが自らアンベイルし歌唱するクライマックスへと進む。

まずはシーン前半、Belleが自らアンベイルを選択し(図41)、すずとしての自分をさらけ出す箇所を見てみよう。ここで注目すべきは、アンベイルがなされた瞬間、Belleには存在しなかったはずの「翼」を剥奪される描写がなされていることだ(図42)。『サマーウォーズ』においては、ラブマシーンにせよ夏希にせよ、無重力の象徴である翼を獲得することが効果的な演出として用いられてきた。しかしここでは反対に、しかも存在しなかった翼を敢えて書き込んでまで、その剥奪が印象的に演出されている。決して無意識的描写ではありえないこの演出は、どのような意義を持つのだろうか。

もはや答えは明白だろう。これは、引き続くクライマックスシーンにおいて多段的に重力による演出を行うため、落下や足場の獲得を伴わず象徴的に重力を印象付ける試みなのである。

このシーンののち、『サマーウォーズ』のクライマックス前半においてその無重力性が徹底して秘匿されたのとは対称的に、すずの歌唱は、無重力的なロングショットの多用によって描写される(図43、44)。ここで行われているのは、翼の剥奪によって瞬間的に与えられた重力の印象を塗り替え、観客をふたたび無重力的状況へと引き込む、『サマーウォーズ』とは真逆の演出なのだ。

そしてこの後、すずの歌唱に心打たれたUの住人たちが無数の光の粒子を放ち、演出はさらに加熱していく(図45)。そしてこの描写もまた、単に見栄えを意識したものでは決してない。『サマーウォーズ』において夏希に加勢した無数のアバターが、垂直方向への広がりを強調する役割を担っていたことを思い出してほしい(図19、20)。では『竜とそばかすの姫』における無数のアバターは、どの方向に広がっているだろうか?明らかに水平、すなわち地面の方向である。

この光の粒子の描写によって、すずが再び地面を、すなわち重力を獲得することが予告される。そして直後には、光の粒子の中から突如として出現した鯨がすずを掬い上げる。ふらつきながらも、すずはその鼻先をしっかりと踏みしめ、再び足場を獲得するのだ(図46)。

意味論のレベルにおいて、これはすずがすずとしてのアイデンティティを確立したことの表現だろう。しかし本稿が重視するのは、場面の始まりとなるアンベイルによって一度重力を獲得したすずが、鯨という足場を与えられることで、クライマックスを加熱させるように再び重力を獲得したという演出である。

一連のクライマックシーンにおいては、二重の重力性が演出されていた。『サマーウォーズ』のクライマックスにおいて夏希が二度空へ舞ったとすれば、すずはこのクライマックスにおいて、二度、地面へと降り立ったのだ。

補遺

以上の議論に対して、心を開いた「竜」とBelleがダンスを踊り宙に浮いていく印象的なシーン(図47)が、明らかに無重力によって演出されているという反論がありうる。この演出については私もやや扱いに困ったため、ひとまずの仮説として以下の二点を挙げておくに留める。

仮説1:このシーンはジャスティンによるアンベイルの危機(=重力的状況)にさらされていたBelleを「竜」が救出した直後のものであり、また「竜」とすずが現実のことを忘れて二人だけの世界へと没頭してゆく「浮世離れ」した場面でもある。直前のシーンとの緩急をつけ、またこの「浮世離れ」を意味論的に演出する手段として、無重力が採用されたのではないか。

仮説2:このシーンはディズニーのアニメ映画『美女と野獣』(1991)に対する露骨なオマージュである。そのため、これとの差別化を図りつつもリスペクトを崩さない「クラシカルな演出」として、無重力が採用されたのではないか。

実写映画とアニメーション、そしてメタバース

実写映画——重力との戦い、ポスト・カメラ

ここで、そもそも映画というものが重力という物理法則とどう向き合ってきたのかを、現代の映画を取り巻く環境を論じる渡邉大輔『新映画論——ポストシネマ』(ゲンロン叢書、2022)に即して概観したい。

物語映画の成立以来、映画のカメラは、観客が物語に没入することを妨げない「人間の眼の代理」であることを要請された。その結果、人間の視点として自然な高さにおける安定的なカメラワークが好まれていた。しかし20世紀半ば以降、撮影技術や映画理論の変革に伴い、上述の規範を逸脱した動的・不安定的なカメラワークが可能となり、その視覚的効果が探究されるようになる。

この潮流の一つの到達点と言えるのが、2000年代に登場したマーベル映画のカメラワークであった。これらの映画のアクションシーンにおけるカメラは、躍動するマーベルヒーローを追従するように、高速かつ縦横無尽に移動する。この極端に逸脱的なカメラワークは、技術の進歩やVFXの導入によりあらゆる場所にカメラを設置できるようになったことに起因する。エドワード・ブラニガンやウィリアム・ブラウンら映画研究者は、この遍在的かつ非人間的なカメラを「非擬人的カメラ」あるいは「ポスト・カメラ」と呼び、古典映画における規範的カメラワークからの変容を指摘した。(渡邉、2022、pp. 35-38)

2010年代に入り、ポスト・カメラ的カメラワークはより一般的なものとなった。この背景として、映画制作における「プリヴィズ」と「バーチャルカメラシステム」の導入と普及が挙げられる。プリヴィズとは、撮影の前段階でCGアニメーションを用いて作成する簡易的なシミュレーション映像のことである。この技術の導入によって、実写映像の撮影にアニメーションが先行するという状況が生じた。またバーチャルカメラシステムとは、CG空間にカメラを配置することで現実では不可能なカメラワークを可能にする技術のことである。これもまた、実写撮影に先行するアニメーションを可能にする技術であった。

デジタル撮影への移行やこれらのCG技術の導入は、「現実を写し取る」という従来的な映画の本質的定義を転倒させる。フィルム時代の映画が指標として保持していた現実との物理的関連性を失ったデジタル映画は、マノヴィッチが指摘するように、指標性を本質としない単なる「動画」、すなわち「アニメーション」のサブジャンルとして吸収されるのである。(渡邉、2022、pp.38-45)

アニメーション——落ちえぬもの:その1

ここまで、ポスト・カメラに支えられ成立した近年のデジタル映画が物理的現実との結び付きを弱め、アニメーションとその本質を異にしない存在となりつつあるという流れを示した。しかし、この潮流をただ「実写映画のアニメーションへの接近」へと還元することは妥当だろうか。

確かに、2000年代までのポスト・カメラ誕生・成長期においては、実写映画のアニメーションへの接近は、制作者自身にさえ自覚されない潜在的兆候であっただろう。しかし、ブラニガンやブラウンの指摘によってポスト・カメラの特異性が顕現する2000年代後半以後、この兆候は実写映画の制作者はもちろん、アニメーション映画の制作者によっても認識可能なものとなる。ここにおいてアニメーションは、自らがメディウムの特性として持つ「非物性」すなわち「原理的な無重力性」に対し、より一層自覚的になるのである。この「原理的な無重力性」について、渡邉は次のように述べる。

アニメーションというジャンルは、もともと現実世界との物理的つながりを伴わない、たんなる「絵」にすぎない。アニメーションにおける落下の表象は対象の下降を描いてはいるが、アニメーションというメディウムの本性上、対象は絶対に下降しえない。

実写映画においては、たとえデジタル撮影であっても、物理的世界に存在する重力が俳優の挙動などに自動的に反映される。つまり実写映画は、重力に非自覚的であったとしても重力を描写することができる。しかしアニメーションにおいては、意図的に描かない限り、決して重力の作用は反映されないのである。

メタバース——落ちえぬもの:その2

さらに、物理法則を自在に設定できるメタバースという環境もまた、原理的に重力が発生しない場の一種であると言える。原理的に無重力であるアニメーションというメディウムで、原理的に無重力であるメタバースという場を描くとき、作家はそこに重力を描写するか否かという選択にこの上なく自覚的であらねばならない。

渡邉はこのことについても、実写デジタル映画に言及する文脈ではあるが、次のように述べる。

いうなれば現在では、現実という唯一の『足場』(…)がデジタルによって決定的に霧散してしまい、あとには何をどのように撮ってもよいというイメージの無重力状態だけがスクリーンに露呈している。」

アニメーションにおけるメタバースは、二重に「足場」を、すなわち「重力」を欠いた状況下での効果的なイメージ選択を求められる主題なのである。上でその演出における重力の扱いを示した細田の2作品においては、どちらもメタバース内での有重力・無重力描写が混在しているものの、その割合や扱いが決定的に異なっている。

簡単に振り返れば、『サマーウォーズ』においては基本的に(字義通りの)足場が存在し、キャラクターの会話やバトルシーンの序盤などのさほど重要でないシーンはこの有重力的な場で展開される。そして物語の展開上重要な場面においては「無重力下」の演出が挿入され、クライマックスにおいては演出の妙によって「二重の無重力化」が達成される。

他方『竜とそばかすの姫』において、仮想世界Uには基本的に足場・重力が存在しない。しかし「竜」の城や尋問部屋など、シリアスな場面が展開される舞台では足場が描写され、また物語冒頭やチェイスなどのスペクタクルシーンでは瞬間的に重力が設定される。そして、クライマックスにおいては「翼を剥奪される」「地面を獲得する」という二つの象徴的描写によって「二重の重力化」が達成される。

意識的でしかありえないこの演出の変化は、2009年と2021年における細田のアニメーション観・メタバース観の変化を、そして彼が照準を合わせるわれわれ観客の感性の変化を、何らか反映しているとみて間違いない。

アニメーションが重力を描くということ

渡邉の見解

さらに渡邉は、この特性と実写映画の動向を関連づけつつ、「現代アニメーションの物語や表現には、『(実写)映画のアニメーション化』というデジタル的な状況への応答や葛藤が垣間見える」(p.302)と述べ、現代アニメーションが自らの無重力性に自覚的であることを指摘する。この「葛藤」の具体例として、渡邉は『この世界の片隅に』(2016)を挙げ、その中で印象的に用いられる重力すなわち下降のイメージが、指標性を擁護しアニメーションの特性を忌避する試みであると述べる(渡邉、2022、p.298)。

アニメーション固有の演出技法としての重力

しかし、この重力イメージを用いた演出は、渡邉の述べるような「指標性の擁護」や「アニメーション的特性の忌避」ではなく、むしろ自らの特性を最大限に活かした、アニメーションならではの演出と捉えるべきではないだろうか。すなわち、「重力があること」それ自体が効果的な演出や舞台装置として機能するのは、原理的に重力を欠き、また実写映画に比して現実との表象的類似性が極めて希薄であるアニメーションに特有の事態なのである。

本稿で取り上げた細田の2作品間における演出の変化は、ポスト・カメラの氾濫という状況に関連づけて考察できる。ポスト・カメラとアニメーションの無重力性に非自覚的であった2009年(『サマーウォーズ』)の段階では、「無重力を描くこと」が細田にとっても観客にとっても効果的な演出であった。これは『2001年宇宙の旅』(1968)や『惑星ソラリス』(1972)といった実写映画における突発的な無重力シーン(図48、49)の印象深さを継承するものであり、アニメーションが旧来的な実写映画の演出に接近した事例と言える。

しかしポスト・カメラが氾濫する2021年(『竜とそばかすの姫』)においては、映画業界はすでにアニメーションというメディウムが持つ無重力性に自覚的であり、また実写・アニメーションを問わず氾濫する無重力的映画に浸かった観客は、無重力をもはや特別に効果的な演出とは捉えなくなっていた。細田はこの状況、そして観客の感性の変化を的確に捉え、『竜とそばかすの姫』において、「本来無重力であるはずのところに瞬間的に重力描写を挿入する」という逆転的演出を採用したのである。ここに見られる重力の挿入は、渡邉が述べるようなアニメーション的特性の忌避ではなく、有重力と無重力の反転という伝統的演出技法をアニメーションにしかできない形で逆転的に採用した、アニメーションの特性の活用の一形態なのだ。

結

まとめよう。本稿の目的は、「『サマーウォーズ』は、少なくともその仮想世界描写に関して、決定的に過去のものとなった」という仮説を、細田の最新作『竜とそばかすの姫』における仮想世界描写との対比を通じ、肯定的に解消することであった。

そこで本稿では、「アニメーション」と「メタバース」という、それぞれ原理的に重力を欠くメディアが重ね合わさった「アニメーションのメタバース」においては、そこに重力を描きこむことが、決して無意識的ではありえない演出的意図を帯びるという見解に立ち、まずは上述した2作品をこの観点から分析した。

そこから明らかになったのは、『サマーウォーズ』においては無重力が、『竜とそばかすの姫』においては重力が、重要なシーンを演出する手段として採用されているという事態だ。

観客の感性に対する徹底したチューニングを本領とする細田の作品にこのような事態が見て取れる以上、「アニメーションに対し、2009年の観客は無重力による演出を期待する一方、2021年の観客は重力による演出を期待する」ことを立証する何らかの示準的要因を示すことで、『サマーウォーズ』における演出の古さ、『竜とそばかすの姫』における演出の新しさを正当に指摘できる。

本稿はその示準的要因を探すべく、渡邉(2022)の議論に即して2000年代以降の映画史を辿った。まず示されたのは、2000年代のデジタル映画がCGとバーチャルカメラによって重力の影響を免れ、従来は不可能であった無重力的スペクタクルを可能にしたという状況であり、またこの状況の批評的指摘が2000年代後半から始まったということだ。

2010年代に入ると、さらなる技術発展によってポスト・カメラ的演出が氾濫し、現実との物理的対応=指標性を喪失した実写映画が、そもそも指標性を持たぬアニメーションへと接近してくる。この事態に対するアニメーション側の葛藤と応答として、渡邉は「アニメーションがその無重力性を忌避し、実写映画的な重力描写を行う」という事態を指摘した。

しかし本稿では、2010年代以降のアニメーションにおける重力の描写は単なる実写映画への接近ではなく、むしろアニメーションに固有の演出技法の活用であるという立場を示した。そのことによって、2021年に徹底して重力の演出を行った『竜とそばかすの姫』のアニメーションとしての現代性を擁護し、反対に、2009年、すなわちポスト・カメラ氾濫前夜に制作された『サマーウォーズ』が、「古い感性・想像力」を顕著に示す、いまや古典と位置付けるにふさわしい作品であることを論証した。

おわりに——祝辞と弔辞

きょう8月1日は『サマーウォーズ』の公開日であり、そしてまた、陣内家第16代当主:陣内栄の誕生日でもある。

作中、栄は持病であった心臓病を悪化させ、7月31日の早朝にこの世を去る。そして翌8月1日、OZをめぐる危機から世界を救った陣内家の屋敷では、栄の弔問客が長蛇の列をなす傍らで、陣内一族が晴れやかに栄の誕生日を祝うのである。

祝辞と弔辞。一昨日の夜から書き始め、気付けば17,000字に達そうとしているこの論考を、私はこの二つの想いを込めて書き上げた。これは、『サマーウォーズ』によって育てられた私から贈る誕生日の祝辞であり、そしてまた、映画館での鑑賞を一つの契機として私が『サマーウォーズ』の想像力に別れを告げるための、きわめて私的な弔辞でもある。

映画のさまざまな場面を思い起こしながら論点を整理し、この作品を過去へと送る準備を重ねるなかで、私の心もまた少しづつ、整理がついていったように思う。

『サマーウォーズ』が教えてくれたVRの魅力。そこに描かれる想像力を尊重しながらも、しかしひとつの古典として、丁寧に埋葬する。そして私は、自ら選んだ哲学という道で、『サマーウォーズ』を乗り越えるVRの可能性を思索し、想像し、実現してゆくのである。

栄おばあちゃん、そして『サマーウォーズ』へ。

誕生日おめでとう、そしてありがとう。

未来へと歩み出す私を、どうか見守っていてください。