あれ、見落としていませんか?採用において意外と陥る落とし穴7選

2020年、今年もあと残り4ヶ月になりましたね。弊社ポテンシャライトでは、ベンチャー企業様を中心に採用支援を包括的に行なっております。

採用パートナーという立場で、企業と伴走しつつ採用活動を進めていくのですが、今回は2020年上半期を振り返り、今年特に多い企業の採用課題と課題に対する取り組みをいくつか紹介させていただきます。

恐らくここからお伝えする内容は、採用活動において意外と見落としがちな内容なので、ぜひご参考くださいませ!

それでは始めます。

0. はじめに

まずは採用活動においてどんなステップがあるのか一つ一つ説明する前に、こちらの図を見ていただいた方が全体感含めて把握しやすいかと思います。弊社サービスラインナップをご覧ください。

下記6つのステップに分けています。

①採用戦略

②採用マーケティング

③採用手法/運用

④選考での見極め・惹きつけ/CX

⑤組織設計

⑥ミッション・ビジョン・バリューの設計/ペルソナ設計

弊社では課題ドリブンでサービスが生まれているので、上記6つのステップにおいて課題感を感じている企業がある、というように認識いただいて構いません。もちろん企業のフェーズにおいて当社の関わり方も様々です。

1. 段階別採用における落とし穴とは・・・

それでは早速、それぞれのステップ別で、採用において見落としがちな落とし穴についてお伝えします。文量が多くなってしまうので、下記5つのステップをピックアップして、その中での落とし穴について進めていきます。

①採用戦略

②採用マーケティング

③採用手法/運用

④選考での見極め・惹きつけ/CX

⑤組織設計

1-1. 採用戦略フェーズ

まず「採用戦略フェーズ」から。

採用戦略のフェーズでは、採用を開始する前の段階で「採用予算策定」「採用戦略」「人材要件定義」を決めていくフェーズですね。この戦略部分を誤ってしまうと、その後の採用手法などが崩れてしまいかねないのでとても大事です。このフェーズで意外と見落としがちなこと、それは・・・

☑️「そんな人、日本にいる?」高スペックな採用要件

これなんです。エージェントの方、何名かは大きく頷いていただけそうな、この落とし穴。実は、企業側は高スペックだと気づいていないケースがほとんどです。採用の要件を設計する際、「●●みたいな人」と具体的に人を想像して決めていくことも少なくないでしょう。身近に優秀な方が多いと、市場的にもそうだと思ってしまうことは仕方ないかと思います。採用要件を設定する際に重要なのは、採用市場感を理解した要件を設計することです。もちろん優秀であればあるほど良いですよね。ただ、そのような方が市場にいない可能性もあります。採用背景から紐解いていくと「●●のスキルだけは外したくない」と、求職者に持ち合わせていてほしいスキルが出てくるでしょう。下記のように段階を踏んで設計をするのも良いでしょう。

そうすると、〜〜な場合はレベル2の対象まで採用の幅を広げてみよう、という思考にもなりやすいです。採用戦略は事業戦略の一つでもあるので、1年も2年も採用が進まないという状況は回避したいですし、要件を見直すことによって回避できるかもしれません。

1-2. 採用マーケティング

続いて「採用マーケティング」のフェーズ。

採用活動における「応募前」のフェーズです。採用したいペルソナに対して認知→検討→興味のプロセスを踏み、応募してもらうための手法を考えていきます。

図に表してみると下記のような感じですね。

どんなときに、どのような表現方法が良いのかは異なります。(テキストの方が伝わりやすいもの、伝わりにくいものはありますよね。)もちろん表現手法は確立させた方が良いのですが、意外と見落としがちなのは、表現方法以前に起こり得ます。

☑️「その魅力は魅力ではない」ベンチャーあるあるな魅力

採用広報や採用ブランディング、採用ピッチ資料などに、少なからず「自社の魅力」を盛り込むかと思います。しかしながらその魅力は、本当に魅力的に写っていますでしょうか。もっと具体的にいうと、

「裁量権ありますよ」「風通しが良いですよ」「手をあげたら何でもできます」

これらは魅力ではありません。

他にも・・・

仮に自社の魅力を聞かれた際に上記の内容を魅力としてお伝えしているのであれば、危険信号だと思ってください。現に「裁量権あるよ」や「風通しが良い」という魅力は、どこのスタートアップ/ベンチャーでもそれなりにあるのではないかと思います。意外と気付きにくく、魅力として伝えてしまいがちなのですが、恐らく企業の中には、これ以外にも多くの魅力が眠っているはずです。「文化」もその一種ですよね。採用マーケティングを進める前に一度振り返ってみると良いでしょう。

1-3. 採用手法設計/運用

次は「採用手法設計/運用」フェーズについて。

採用戦略や採用マーケティングが決まり、続いて「どのように採用をしていくのか」という手法論に入っていきます。どの企業も様々な採用手法を用いて採用活動を行っています。ある程度、職種別で有効な採用媒体を押さえていますが、企業のポジションによって本当に異なります。

ちなみに、このフェーズで見落としがちなことは、大きく2つあります。

☑️「その採用手法のトレンドは既に終焉している」2,3年前にハマったベストの採用手法

私も、HRパートナーという企業様と採用を伴走する仕事を始めてから感じるのですが、採用のトレンドって本当に変化が早いです。これを機に2,3年前に流行した採用のトレンドを振り返ってみましょう。

リファラル採用が取り入れられ始めたのも、もう3年も前ですね...。ちなみにポテンシャライトでは、Wantedlyの運用など様々な運用法をアウトプットしていますが、Wantedlyのアルゴリズムは半年ほどで変化するそうです。その為、運用を行う際、2,3年前に行っていたことをそのままやっていても上手くいかないでしょう。ここで言いたいことは、2,3年前のベストな採用手法を使わないでください、という訳ではありません。そのベストだった採用手法にこだわり過ぎないでください、ということです。企業の採用のベストな方法って、その企業にしかない方法かもしれません。採用のトレンドも変化していくので「ベストな採用方法を見つけてやる」くらいの気概で、採用に取り組んだ方が良いでしょう。

☑️「エージェントから紹介されないのは自分のせい?!」系統別のマネジメントができていますか?

「エージェントからは良い候補者が送られてこないから信用しない」と漏らしているのであれば、それはご自身のせいかも?しれません。エージェントから、常に良い候補者をご紹介いただいている企業もあるのが事実です。

・書類選考結果の連絡は滞留していませんか?

・紹介会社別にマネジメントできていますか?

・適切な情報をお届けできていますか?(メルマガ配信など)

・人としての当たり前の対応はできていますか?

これらは実施できていますか?書類選考結果の「スピード」については、直接候補者さんとやり取りする時も速いに越したことはないです。今回は上記の中でも紹介会社別にマネジメントができているかという点です。皆さんがご依頼している紹介会社には様々な特色があります。大きく3つの系統に分類すると、このようになるでしょう。

a) 紹介数は多いがマッチング率が低い紹介会社

b) 紹介数は少ないがマッチング率が高い紹介会社

c) 転職潜在層を「提案」ベースで紹介頂ける紹介会社

どのような事業方針で行っている紹介会社なのかは、比較サイトを閲覧してみたり、初回の打ち合わせ時に紹介実績や提案の仕方などを直接尋ねてみたりして、実際に求人を依頼する前に確認してみることが大事です。

では、どのようにマネジメントをすれば良いのか具体的に言うと、

a) 紹介数は多いがマッチング率が低い会社 のマネジメント

→書類選考通過率が低くても我慢して、ダイヤの原石を見つけるという想いを持って、人事側で1次スクリーニングをかけてください。「マッチング精度をあげてください」と言っても、効果が出ないことはほとんどです。10名に1名などの低い確率かもしれませんが、必ずマッチングする人材の紹介があります。

b) 紹介数は少ないがマッチング率が高い紹介会社 のマネジメント

→不合格になった場合は丁寧なフィードバックを心がけてください。この紹介会社の場合、求職者側・企業側の双方を支援する、両面型エージェントであることがほとんどです。この場合、求職者さんへご提案する求人は5社ほどです。その5社に選ばれて紹介していただいているので「スキル不足です」などのお見送り理由だと困ってしまいます。どのような点がスキル不足だったのか、一言添えていただくだけでも精度が上がってきます。

c) 転職潜在層を「提案」ベースで紹介頂ける紹介会社 のマネジメント

→選考を前提とした「面接」ではなく、積極的に顔合わせや情報交換を主とした「面談ベース」で会うことが良いでしょう。(面接官や人事に余裕がある場合だけでも構いません)求職者と採用企業が互いにリラックスしてコミュニケーションをとれるような「面談ベース」がきっかけとなり、採用成功するケースも実は増えています。

それ以外にも、エージェントへ出向いての説明会、エージェントへ面接確約の権利を与える、書類選考のレギュレーションが明確になりそうな場合、その範囲でブラインドレジュメ選考(個人情報をマスキングした状態のレジュメ選考)を各エージェントで2週間に1度のタイミングで実施する、なども良いでしょう。

1-4. 選考体験設計/見極め・惹きつけ

徐々に終盤に向かってきました、「選考体験、見極め/惹きつけ設計」のフェーズについて。

本フェーズ以前は、まだ求職者さんとお会いする前段階です。ここから実際に面談/面接の場で、求職者さんと実際にお話しする段階に入ります。このフェーズにおいては「人によって見ているポイントがバラバラになってしまう」、「なかなか求職者さんの選考意向が上がらない」など、CX(採用プロセスにおける候補者選考体験)や見極め設計に課題感を感じていらっしゃる企業様も少なくないです。

そこで見落としがちなこと、2つあります。

☑️「求職者の転職状況理解できていますか?」自社の選考設計

自社の選考の流れがあると思うのですが、他社の選考状況に沿って、自社の選考タイミングを柔軟に対応させることは意外と重要です。転職活動においての求職者さん一人当たりの平均応募数は20-30件程度です。そしてIT/Web業界であれば、応募から2週間ほどで内定が出るケースが多いです。その為、A社は次回最終面接、自社はカジュアル面談実施、のような状況も多いのではないでしょうか。求職者さんへの評価が高くても、選考の回数など変えずに行っていませんか?

・次回面接日程を面談中にいただく

・面接を同日に2回実施する

など、もちろん求職者さんのご意向もありますが、自社でも選考を揃えることはいくらでもできるかと思います。このタイミング一つで辞退されるのはとっても勿体ないです。

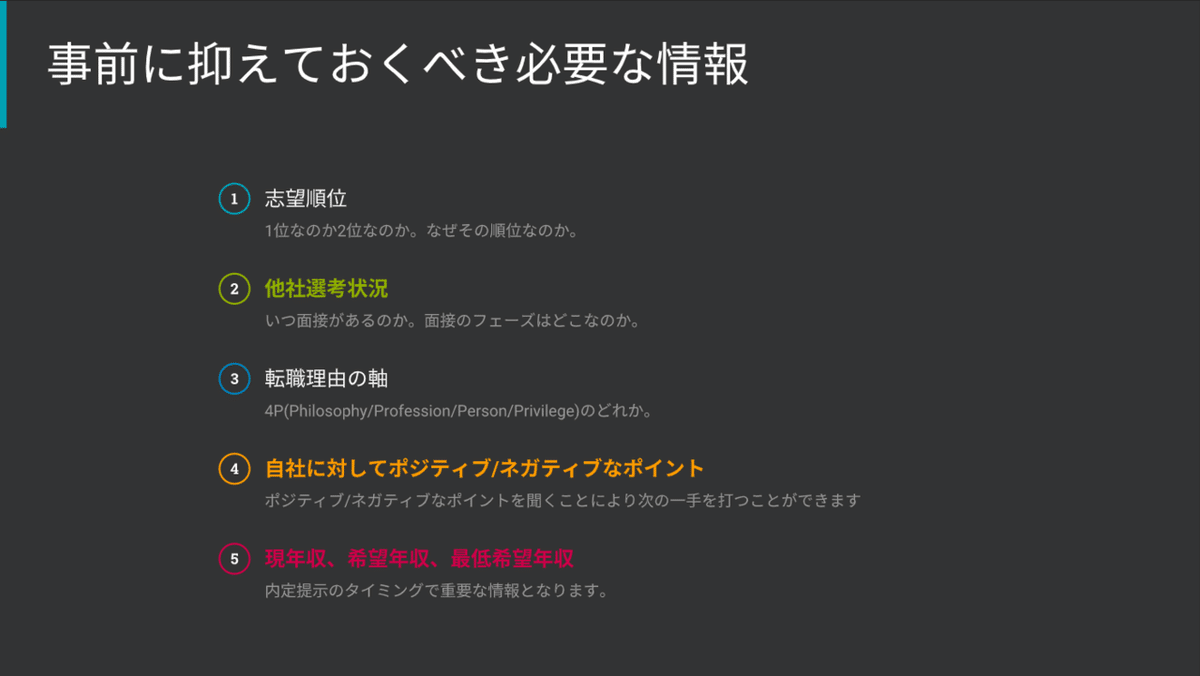

その他にも、面接や面談の中で下記5つは抑えていると、よりスムーズかと思います。

見逃してしまいがちなのが、

「自社に対してのポジティブ/ネガティブポイント」

「最低希望年収」ですね。求職者さんからすると言いにくいかもしれませんが、お互いのためにも率直に聞いておいた方が良いでしょう。

☑️「魅力だけではなく課題を伝えていますか?」ミスマッチの原因になりうる自社課題開示問題

面接の中で、魅力ばかりお伝えしていませんか?魅力を伝えることはもちろん大事ですが、自社の課題を提示することも重要ですね。

弊社では、下記のような面接の内容が良いと提示しています。

採用活動を行われているということは、採用の背景があるでしょう、ないしは課題が潜んでいるかと思います。その課題を解決して欲しいという文脈で伝えるだけでも、求職者さんにとってはよりイメージしやすくなるので良いですね。また、これは私が実際に求職者さん数名へアンケートを取って気づいたのですが、20代後半から30代のエンジニアの方は自社の課題、何を期待しているのかをお伝えしたほうが、よりこの会社の話を聞いてみようという印象を持つようです。(スカウトでも、ぜひ自社の課題をお伝えしてみるのも良いでしょう)

1-5. 組織設計

本note最後になります「組織設計」フェーズです。

このフェーズは、求職者さんが入社を決定された後のタイミングですね。

つまり、オンボーディングや定着、エンゲージメントなどの類です。今回は「マネージメント」にスポットを当ててみました。

☑️「入社者に合わせたマネージメントを」マネージメント方法を相手に合わせて変えていますか?

入社が決まった際、次に考えることとしては「入社した後」のことですよね。早期即戦力化のための施策を講じたり、早く慣れていただくための施策を講じたりするのではないでしょうか?特に早期即戦力化に関しては、企業だけでなく入社する方も望んでいるでしょう。

できる限りスピーディーに活躍していただくために、マネジメントスタイルも入社された方の習熟度に合わせて変化させる必要があります。

マネジメントスタイルは大きく2つに分類しています。

■ティーチングマネージメント

■コーチングマネージメント

名前の通りではありますが、

「ティーチングマネージメント」とは答えを「教える」文脈が強いです。

一方で「コーチングマネージメント」とは答えを「導く」、つまり相手に考えさせる、対話型のマネージメントになります。

大体入社して2ヶ月目以降は、積極的に相手に考えさせるコーチングマネージメントが良いでしょう。

当社では、入社された方の習熟度にもよりますが、大体入社3ヶ月目からはコーチングマネージメントになります。もっと言うと、自身で考えた上で質問をしていない場合(答えだけを聞いている場合)は「考えて」と叱咤されるケースもあります。というのも企業様の採用支援に関わっているので、PDCAは毎日の様に回さなければなりません。もちろん考えた上での質問であれば+αのことも伝えています。

当社がコーチングマネージメントを推奨している理由は以下の通りです。↓

入社される方に合わせてマネージメントも設計していくと、よりよくなるのではないでしょうか?

最後に

今回は、採用で見落としがちな落とし穴について、いくつかご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか?上記ポイントを知っておくだけでも採用はグロースするかと思います。

また、弊社ではこの様な採用のアドバイスはいつでも行っています。ご興味をお持ちの方はお気軽にご連絡をいただければ幸いです。採用状況を鑑み、無料でカウンセリング商談も実施しておりますので、よろしくお願い致します。

ポテンシャライトは、2020/6/22〜2020/10/12まで「ポテンシャライトマガジン」という発信を続けています。購読希望の方は下記にてご登録ください。