滞日外国人支援のための基礎知識〜在留資格と在留カード~

こんにちは。私たちの身近に暮らす滞日外国人の方々。しかし意外と交流は乏しかったり、ソーシャルワークをしている中で時折支援に携わりますが、言葉の壁を越えることのみに意識が向きがち。確かに、最大の壁かもしれませんが、支援の中で知っておくとスムーズに事が運ぶこともあります。

はじめに

昨年度、私の住む県の社会福祉士会で初めて、滞日外国人支援の研修会を実施することができました。といっても、数市の社会福祉士会が合同でという形での実施であり、小規模のものです。

私とその他数名の社協職員が企画、準備にあたりましたが、準備段階から初めてづくしで苦戦。講師の選定から悩みましたが、国際交流センターが協力して下さったこと、センターの方が「出入国在留管理局が無料で講師派遣してくれますよ」との情報を下さり、なんとか形にできた次第。皆様に感謝です。

その研修での学びの中で、在留資格やカードについてを綴ります。

在留資格制度

日本に入国・在留する外国人は、原則として入管法に定める在留資格のいずれかを有することが必要です。この仕組みを、在留資格制度といいます。

大きく分けて、。2つの区分があります。

①外国人が日本で行う活動に着目して分類したもの(活動資格)

※この中に、就労が認められるものとそうでないものがあります。

②外国人の身分や地域着目して分類したもの(居住資格)

以下、具体的に見てみましょう。

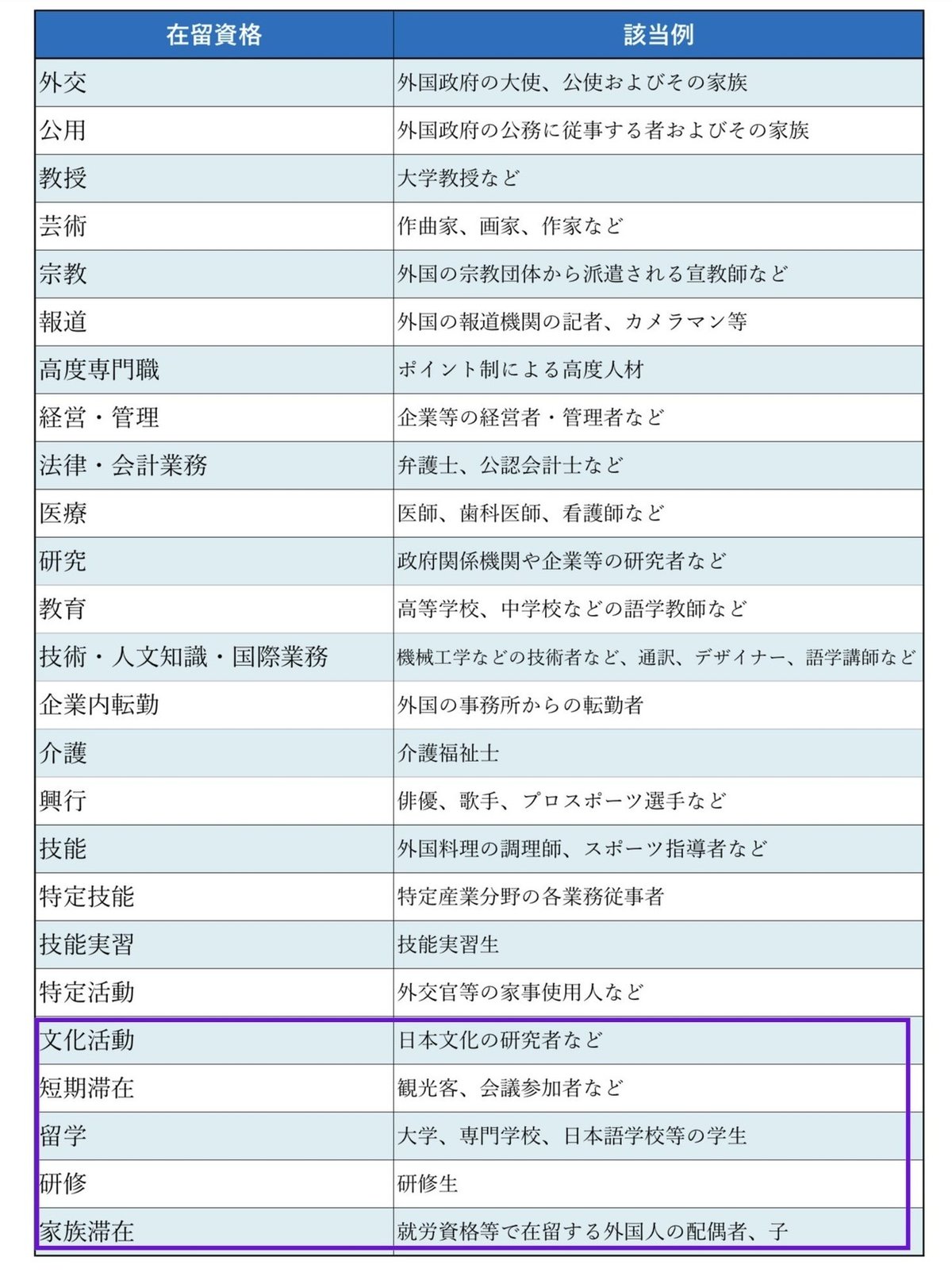

①活動資格

紫の四角で囲んだ資格は、就労が原則認められません。

②居住資格

在留期間は、在留資格ごとに定められていますが、原則として最長5年。(外交、永住者など例外あり)期間が経過する前に更新許可申請をすれば、あらためて在留期間が設定されます。

「永住者とは何か」ということは、個別に抑えておいたほうが有益かもしれません。

なお、日本の深刻な人手不足に対応するため、外国人材の受け入れ制度を拡充し、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れようと、H31年4月に改正入管法が施行されました。主な改正点は、「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されたことと、出入国在留管理庁が設置されたことです。

入国審査

在留カードの説明の前に、入国審査について触れます。手続きの流れは、このようになっています。

①入国事前審査

在留資格認定証明書の交付申請をおこなう(日本に在留している代理人 所属機関の職員など)と、事前に在留資格の認定を受けることができる。(在留資格「短期滞在」は対象外)

証明書を取得し、その後日本大使館に査証(VISA)申請・発給

②入国審査

旅券と査証(VISA)を持って、日本へ。到着したら、上陸申請を行う。入国審査官が旅券・査証・入国目的などに基づいて、審査。

③入国許可

審査の結果、上陸が認められると、旅券に上陸許可の証印がされる。このとき、中長期在留者となった方には、空港で在留カードが交付される

在留カード

上記で「在留カード」というものが出てきました。ここからは、カードについての説明をします。ソーシャルワーカーにとって、支援の際に有用な知識となります。

○対象者

まず、このカードの対象ですが、中長期在留者に交付されます。中長期在留者とは何ぞや。「中長期在留者に該当しない外国人」が示されていますので、確認します。

①3か月以下の在留期間が決定されたもの

②短期滞在の在留期間が決定されたもの

③外交または公用の在留資格が決定されたもの

④「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族

⑤特別永住者(在日朝鮮人・韓国人・台湾人とその子孫について永住を許可したのが特別永住権。特別永住者証明書の交付申請をして法務大臣から許可された人を、特別永住者といいます)

⑥在留資格を有しないもの(不法滞在者など)

ということは、旅行者には交付されませんし、外交や公用で長期間滞在する者にも交付されません。特別永住者は特別永住者証明書が市から発行されます。

○有効期間

基本的には在留期間の満了日と一致しています。しかし、永住者および16歳未満の方に関しては、以下の通りとなっています。

永住者(16歳以上)・・・交付の日から7年を経過する日

永住者(16歳未満)・・・16歳の誕生日

高度専門職2号・・・・・交付の日から7年を経過する日

○記載事項

在留カードには、在留資格や期間、就労制限の有無などが記載されています。ICチップも搭載され、記載事項が記録されているそうです。

なお、このカードには携帯義務があります。

在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

(特別永住者証明書には、携帯義務はありません)

○住居地の届け出

中長期在留者は、住居地の届け出または住居地の変更届け出を行わなければなりません。なお在留カードを提出して住民基本台帳法上の転入届・転出届が行われた場合、その届け出が入管法上の住居地の届け出とみなされます。

おわりに。社会保障・公的扶助について

さて、まだまざ在留資格の更新やらありますが、また次の機会に。

まず、日本の社会保障の適用は、日本人・外国人という線引きではありません。在留資格で判断します。3か月以上の在留資格を有していれば、保険・年金は加入義務があります。

○生活保護

1950年の施行の際に、条文で対象を「国民」としたため、外国人は対象外になっていましたが、1954年に、「外国人は法の対象とならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて保護を行う」とされています。(保護の準用)

○国民健康保険・健康保険

3か月を超える在留資格がある、日本に滞在すると認められる人は、国民健康保険に加入しなくてはなりません。介護保険も同様。

しかし、国民健康保険に加入できない人もいます。

・在留期間が切れている人

・在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の人

・日本と医療保険などの社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府からの社会保障加入の証明書がある人

などです。社会保障協定を締結している国は、年金機構のホームページが見やすいです。

○国民年金・厚生年金

健康保険と基本的に同様。加入期間6か月以上かつ途中で帰国するなどの理由で年金を受け取ることができない場合は、帰国後2年以内に請求することで「一時脱退金」が戻ってきます。

社会保障、特に社会保障協定に関してはまだ不勉強であり、協定に関しては冒頭紹介した勉強会でもそれほど触れられませんでした。支援に当たる場合は、もう少し掘り下げる必要があります。

今回は在留資格メインということでお許し下さい。

ともあれ、身近に増えつつある滞日外国人。その個別支援に携わることも大切ですし、地域づくりに巻き込む視点も求められるはずです。

ソーシャルワーカーは多角的な視野を持ち、支援にあたる必要があるため、福祉と結びつきの弱い分野、一見福祉と関係ないような分野を掘り下げて知識を得てネットワークを作っておく必要があります。

それでは、またの機会に。