《美術史》ドラクロワとクールベ、ミレー、モロー

こんにちは。

Ayaです。

ナポレオン3世時代の有名なグループとしては印象派が挙げられます。しかし、彼らについてはすでに取り上げたので、今日は印象派以外の画家たちを取り上げようと思います。なかなかキャラの濃い画家たちです。

ウジェーヌ・ドラクロワ(1798〜1863)

ドラクロワは1798年外交官の家庭に生まれます。しかし、実際の父親は政治家タレーランだと噂されていました。

当時のアカデミーでは、ナポレオンの画家ダヴィッドの新古典主義が重きをおしていました。しかし、ドラクロワは重厚な形式を破り、よりダイナミックな描写を開拓します。この流れはロマン主義と定義づけられました。この経緯から新古典主義の代表的画家アングルからは毛嫌いされてしまいました。

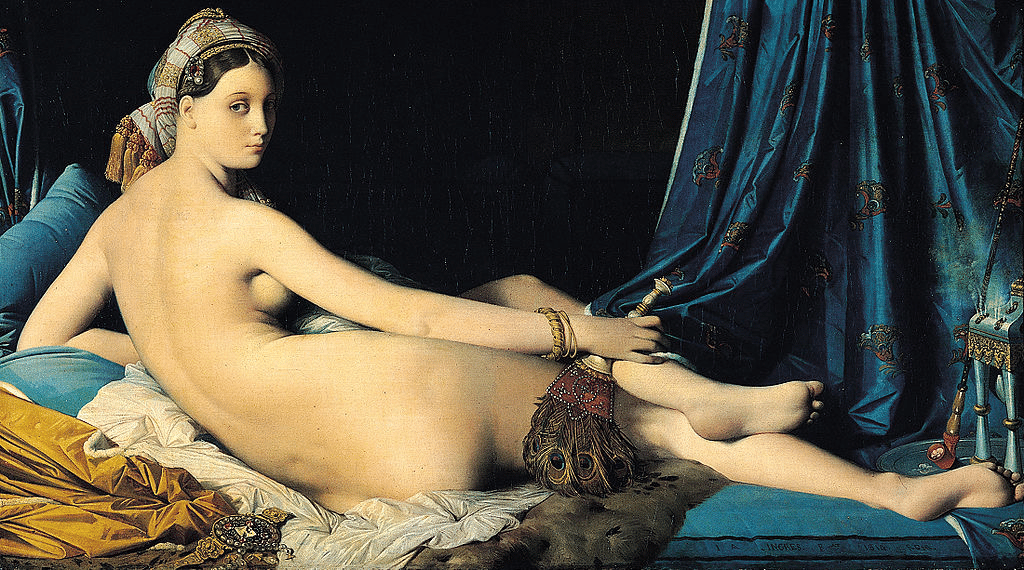

アングルの代表作。美しい背中を引き伸ばして描いたが、『肋骨が3つ多い』と批判された。

代表作『民衆を導く《自由》』以外にも、異国情緒あふれる『アルジェの女たち』などで人気を得ます。1863年死去、享年63歳。

アルジェリアのハレムに取材した作品。ハレムという淫美なイメージと異国情緒が人気となった。

テオドール・ジェリコー(1791〜1824)

このドラクロワに影響を与えたのが、ジェリコーです。彼は1791年ルーアンで生まれ、パリに移住してきます。時代的には新古典主義に分類されますが、当時のセンセーショナルな事件を取り上げて一躍有名になります。

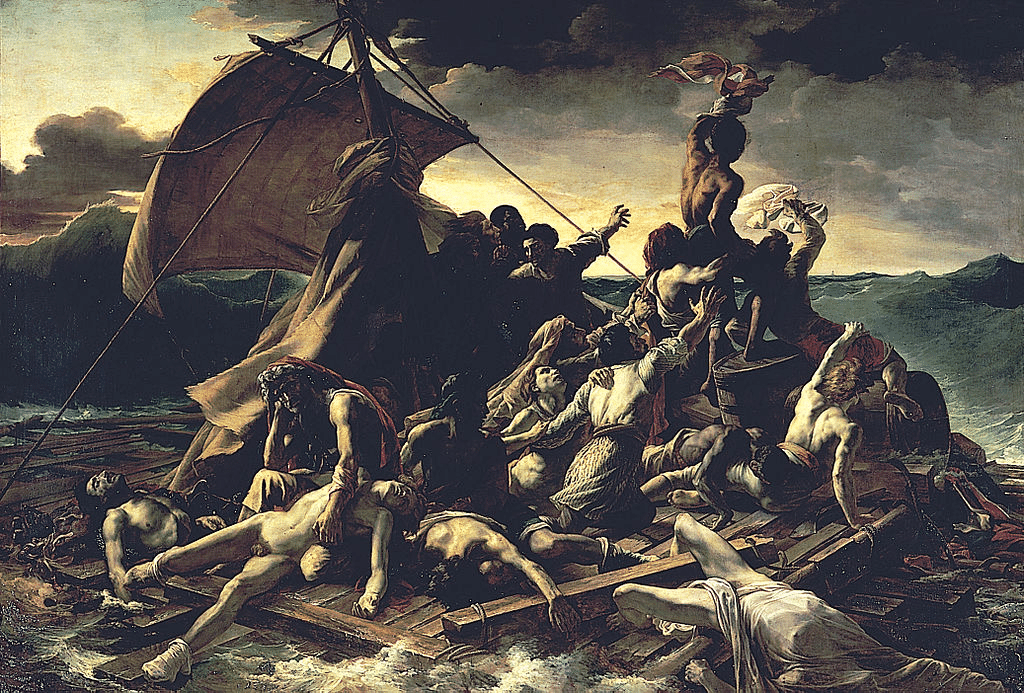

その事件とは、1816年のメデュース号事件です。メデュース号は移民船で沈没してしまいますが、貴族出身の無能な船長は酷い行動にでます。自分と同じ貴族階級の者は助け、それ以外の149名を筏に置き去りにしたのです。筏はそれから12日間漂流した挙句、乾きと飢えに襲われて、生き残ったのは15名のみでした。救助されたとき人食の形跡があったということなので、想像を絶します。当時の政府はひた隠しにしていましたが、ジェリコーは生存者から取材したり死体のスケッチなど綿密な取材で、『メデュース号の筏』を発表します。当然ながら政府から発表を禁じられますが、そのリアルなタッチは評判になります。

前途有望だったジェリコーでしたが、1824年落馬事故で亡くなります。最期の言葉は『まだなにもしていない!』でした。

彼の死を知ったドラクロワは嘆いたと言われています。

筏が救助船に発見されたときを描いている。これでもグロテスクな部分は曖昧にしているので、事件の壮絶さがわかる。

ギュスターヴ・クールベ(1819〜1877)

ドラクロワらのロマン主義をさらに昇華させ、写実主義を確立させたのが、ギュスターヴ・クールベです。

クールベは1819年地方都市オルナンで生まれ、最初は親の意向で法律家を目指しますが、本人の意思で画家になります。

彼は『私は天使を見たことないので、天使を描けない』と公言する現実主義者でした。当時タブーだった同性愛なども描いていたため、アカデミーには認められず、個人で展示会を開催します。これが今で言う『個展』の始まりです。(今でも結構過激なので、今回は掲載しません)

クールベはパリ・コミューンに関わっていたため、フランスに居られなくなり、スイスに亡命。1877年亡くなります。享年58歳。

物議を巻き起こした一枚。理想的な身体を描くヌードよりも、現実の身体を描く二キッドに近い。ウジェニーは中央の女性を『牛のようだ』と嘲笑し、ナポレオン3世は鞭を打つ真似をしたといわれている。

ジョン=フランソワ・ミレー(1814〜1875)

ジョン=フランソワ・ミレーは1814年ノルマンディー地方で生まれ、1840年に官立美術学校エコール・ド・パリを卒業します。しばらくパリで活躍していましたが、パトロンを失ったため、バルビゾン村に移住します。そこでは芸術家同士のコミュニティーを確立し、代表作『落ち穂拾い』を完成させます。彼にとっては農民の生活を描いただけでしたが、社会主義に敏感になっていた当時の社会では批判されます。

画風を改め、晩年は評価されるようになりますが、1875年亡くなります。享年60歳。

キリスト教的には種をまく人とは、イエス=キリストのこと。

岩波文庫のマークとして使われている。

ギュスターヴ・モロー(1826〜1898)

ギュスターヴ・モローは1826年パリの建築家の息子として生まれ、官立美術学校エコール・ド・パリを卒業します。

印象派と同時代を生きた彼ですが、サロメを描いた『出現』など幻想的な画風で人気を博します。生前から評価を得て、死後は自宅が国立の美術館となります。1898年死去。享年72歳。

新約聖書のサロメを複数描く。幻想的な作品は世紀末美術に影響を与えた。

印象派以外の画家たち、5人取り上げてみました〜!

これぐらいの時代になると、それぞれの画風がはっきり分かりますね。

父の話によると、私が初めて行った美術展はモローだったそうです。当時5歳なので、全く覚えてないのですが汗

次回はゴッホとゴーギャンについてまとめる予定です。