京都文化博物館「鶴澤派探求」展(-2025.1.26)

閲覧ありがとうございます。日本絵画一愛好家です。

さて初冬の過日、京都市中京区の京都文化博物館にて2024年11月30日から2025年1月26日まで絶賛開催中の「鶴澤派探求-朝廷御用絵師の要-」展、並びに、2024年12月14日から2025年2月2日まで絶賛開催中の「うつす美-江戸時代の絵画学習-」展を拝覧して参りました。

ということで、京都文化博物館ウェブサイトの「鶴澤派探求」展の案内ページ、並びに、「うつす美」展の案内ページにそれぞれリンクを張らせて頂きます。

これらの展覧会/企画展は、京都文化博物館の3階総合展示室、4階特別展示室で開催される大規模な展覧会ではなく、2階総合展示で開催されている比較的小規模な展覧会/企画展となりますが、弊方、京都文化博物館の2024年度の展示スケジュールが公開されたときに、「生誕140年記念 石崎光瑤」展(2024年9月14日-11月10日開催)とともに「鶴澤派探求」展を特にたいへん楽しみにしておりました。

石崎光瑤展に関しては、雑な飛報を投稿させて頂いておりますので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

ちなみに2024年度の京都文化博物館の特別展としては、「石崎光瑤」展の前に「日本の巨大ロボット群像-鉄人28号、ガンダム、ロボットアニメの浪漫-」展が開催されておりました(開催期間:2024年7月6日-9月1日)が、弊方、この「日本の巨大ロボット群像」展にはお伺いしておりません。

ヲタクとして恥を知れ!!! と同志諸姉兄から罵倒されそうですが、弊方、福岡展、すなわち、福岡市美術館にて開催されていた「日本の巨大ロボット群像-巨大ロボットアニメ、そのデザインと映像表現-」展(開催期間:2023年9月9日-11月12日)にお伺いしていたためです。京都展の開催予定を知っていたにも関わらずです。

ということで、福岡市美術館の「日本の巨大ロボット群像」展のアーカイブに僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

「日本の巨大ロボット群像」展に関しては弊方記事を投稿しておりませんので、一部を除いて写真撮影可でしたので、敢えて偉大なるハインライン(Robert Anson Heinlein)先生の超絶名作『宇宙の戦士』のハヤカワSF文庫版のイラスト(by 偉大なる加藤直之先生)に基づく「機動歩兵」の再現立体造形の写真を掲載させて頂きます。

「機動歩兵」自体は「巨大ロボット」ではありませんが、『機動戦士ガンダム』のモビルスーツのモチーフとなったとも言われており、『装甲騎兵ボトムズ』のアーバードトルーパーにも面影が残る感じがしますので、「日本の巨大ロボット群像」展を代表する雑な写真として掲載させて頂きました(大河原邦男先生、偉大なり!!!)。

それはともかく、なぜ「日本の巨大ロボット群像」京都展の開催予定を把握していながら、高額の交通費を支出して丸一日かけて「福岡県」までお伺いしたのかというと、一つは、九州歴史資料館にぜひともお伺いしたかったため、何とかその理由をつけたかったというのがあります。

ということで、九州歴史資料館ウェブサイトに僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

なんで九州歴史資料館にお伺いしたかったのかというと、2023年1月18日から3月12日にかけて開催されていた、九州歴史資料館第66回企画展「尾形家三代-探幽に学んだ福岡藩お抱え絵師-」展の図録を購入したかったためです。

九州歴史資料館ウェブサイトには企画展のアーカイブはないようですが、「尾形家三代」図録販売の案内ページがありましたので、僭越ながらそちらにリンクを張らせて頂きます。

弊方、この「尾形家三代」展の開催をインターネットの安直な検索で偶然存じ上げたのが2023年3月初旬で、ぜひともお伺いしたい! と思ったものの日程をやりくりできず、泣く泣く断念したという経緯があります。

そこで、通販でも購入可能とはいえ、今後の日本絵画関係の企画展開催の可能性も考慮して、せめて九州歴史資料館にお伺いして図録を購入させて頂きたいということで、「日本の巨大ロボット群像」展福岡展にかこつけて九州歴史資料館にお伺いした次第です。アホですね。

ということで、荘厳なる九州歴史資料館の外観の雑な写真と、入手させて頂いた「尾形家三代」図録の雑な写真(領収書つき♡ )を僭越ながら掲載させて頂きます。

こちらの尾形家に関しては、弊方もちろん全く存じ上げておりませんでした(というか気付いていなかったのです)が、「尾形家三代」展図録によれば、初代仲由(ちゅうゆう)から十代洞眠まで福岡藩に仕えた御抱え絵師の家系だそうで、福岡藩御抱え絵師の筆頭格とされるそうです(「尾形家三代」図録(2023年)第54ページ下段12-15行・「総論 尾形家三代-探幽に学んだ福岡藩御抱え絵師-」日野綾子(九州歴史資料館学芸員・「尾形家三代」展キュレーター)より)。

ここで、同展図録から僭越ながら次のように引用させて頂きます。

その息子[引用者註:尾形家の初代仲由の息子]である第二代守義[ルビ:もりよし](一六四三~一六八二)は『古画備考』で久隅守景[ルビ:くすみもりかげ]、桃田柳栄[ルビ:ももたりゅうえい]、神足守周[ルビ:こうたりもりちか]とともに探幽門下の四天王として名が挙げられる。

[]内ルビは引用者による

それで「鶴澤派探求」展と何の関係があんねん?! ということですが、本展「鶴澤派探求」展の「ごあいさつ」から、僭越ながら次の通り引用させて頂きます。

鶴澤派というと、耳慣れない方が多いのではないでしょうか。初代の探山は狩野探幽門下の四天王にも挙げられ、江戸で画技を磨いた人物です。

えぇ?! どういうことなん???

どうも「探幽四天王」には「諸説あり」ということで、説によって一定しないみたいです。

弊方、本展「鶴澤派探求」展には、できるだけ早くお伺いしようと思っておりました。その理由は、京都文化博物館の総合展示では、A3厚紙を二つ折りにしたA4サイズ4ページのリーフレットが制作されて無料配布されるのですが、人気のある展示の場合、このリーフレットが早い時期になくなってしまうためです。

本展「鶴澤派探求」展は2024年11月30日からの開催でしたが、もうひとつの本展「うつす美」展は2024年12月14日からの開催で約2週間ほどのタイムラグがあり、もし、この2週間の間にリーフレットがなくなったらどうしよう?! と思いました。

京都文化博物館では、2階総合展示については、通常開館であっても18時以降19時30分までの夜間にも開催されているため、この夜間開催を狙って、先に本展「鶴澤派探求」展にお伺いいたしました。

ということで、夜間開催時の京都文化博物館入口を、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を掲載させて頂きます。若干ピンぼけてますね。申し訳ございません。

ところが何と、本展「鶴澤派探求」展では、いつものリーフレットが制作されていなかったのです! どういうこっちゃ?! と思って改めてよくよく確認すると、何とびっくり!!! 計56ページ(表紙1-4除く)もの図録が制作されておりました!!!

ということで、本展「鶴澤派探求」展のステキ萌え萌え図録の雑な写真を掲載させて頂きます。

過去に開催された「鶴澤派」を主体とする展覧会として弊方が存じ上げているのは、1996年に京都大学文学部博物館(現京都大学総合博物館)の春季企画展として開催された「江戸期の京画壇-鶴澤派を中心として」展と、2010年に兵庫県立歴史博物館で開催された特別展「彩(いろどり)~鶴澤派から応挙まで~」展です。残念ながらいずれの展覧会も弊方お伺いできませんでした。

「江戸期の京画壇」はかなり前の企画展で弊方の状況的には存じ上げていないこともしゃあないなぁという感じだったのですが、「彩」展に関しては、適切に調べれば把握できたはずであるにもかかわらず、ぜんぜん存じ上げませんでした・・・、アホですわ。

「江戸期の京画壇」展に関しては、図録が京都府立図書館に一般貸出可能に所蔵されておりましたので、お借りして内容を確認することができました。「彩」展に関しては、兵庫県立歴史博物館1階奥の無料ゾーンの「美術とくらし」エリアに隣接するライブラリーに貸出不可で所蔵されておりましたので、ざっくり確認することができました。ちなみにいずれの図録も古書としてはほとんど出回っていない模様で、弊方、入手できておりません。

本展「鶴澤派探求」展においても、「江戸期の京画壇」展と「彩」展についてはバッチリ触れられておりました。

さらに、「鶴澤派」を主体とするわけではないものの、「鶴澤派」の作品がある程度まとまって展示された展覧会も開催されているようです。代表的なのが、京都文化博物館にて2004年に開催された「近世京都の狩野派展」です。この展覧会は弊方お伺いしており、図録も購入させて頂いております。

ということで、本展「鶴澤派探求」展(「うつす美」展も)は当然のごとく写真撮影禁止ですので、写真が少ないため、「近世京都の狩野派展」の雑な写真を、僭越ながら掲載させて頂きます。

もう一つ代表的な展覧会が、2008年に開府四〇〇年記念名古屋城特別展として開催された「狩野派と名古屋城四〇〇年」展のようです。本展「鶴澤派探求」展図録には、本展キュレーターの有賀茜先生の論文「鶴澤派探求の展望」(同展図録第50-51ページ)中でも、「近世京都の狩野派展」とともに「狩野派と名古屋城四〇〇年」展が紹介されています。弊方、この展覧会にはお伺いできませんでしたが、古書で図録を入手することができました。

ということで、「狩野派と名古屋城四〇〇年」展図録の雑な写真を、僭越ながら掲載させて頂きます。

「鶴澤派」の初代である鶴澤探山先生は、御用絵師ヲタクというか狩野派愛好家にはよく知られた存在であるかと思います。本展「鶴澤派探求」展図録の中でも言及されていますが、偉大なる朝山興禎先生の『古画備考』によれば、時の帝・東山院の勅命で江戸から京都に上って御用を務めたとあるそうです。

それでは、なにゆえ東山院が鶴澤探山先生を江戸から京都に呼び寄せたのか、という点ですが、京都文化博物館の紀要『朱雀』第15集(2003年)に掲載される論文「鶴澤派研究序論-主に探山と探鯨に関する文献的考察-」に、ヲタク的に非常に興味深い指摘がなされております。ちょっと長くなって恐れ入りますが、僭越ながら下記の通り引用させて頂きます。

この探山の上洛に関して、『古画備考』の祖述から一歩踏み込んだ指摘をされているのは、小林忠氏と武田恒夫氏である。小林氏は、狩野派の全国支配網を整備する様子を述べられるなかで、当初禁裏の御用にあたっていた昌庵吉信の家系が、元禄年間、吉信の孫・季信の代になって筑前黒田藩の御用絵師になるのに及び、これに代わるべき絵師として探山が京都に派遣された、と記される。また、武田氏は、京狩野家とは別に江戸前期の京都(上方)に活動の拠点を持っていた狩野派絵師として素川信政の家系とやはり昌庵吉信の家系をあげられ、彼らが元禄年間に京都を離れた事実に注目される。そしてかかる狩野派絵師の京都からの離脱をもって、元禄期を「京都の狩野派にとっての一つの節目にあたる時期」とされ、そうした状況のもと、東山天皇の要請を受けた江戸狩野が探山を選んで京都に派遣したとされる。

野口剛 『朱雀』 第15集第6ページ第27行-第7ページ第2行 2003年(註省略)

なお、「鶴澤派研究序論」の著者である野口剛先生は、当時は京都文化博物館学芸員でいらして、本記事の投稿時点では、安直なインターネットの検索によれば、公益財団法人根津美術館の常勤理事で学芸部長でいらっしゃるとのことです。

ここでヲタク的に注目したいのは、昌庵吉信の家系です。昌庵吉信先生は、かの偉大なる超絶天才・狩野永徳先生の直系の孫である、狩野派宗家・狩野貞信先生の門人だそうで、嫡子のなかった貞信先生の後継として、狩野探幽先生の末弟であった狩野安信先生を狩野派宗家の嗣子とすることに関与されたそうで、安信先生が成長された後には上洛されて、狩野派宗家の京都の拠点・狩野厨子にお住まいになられながら狩野派宗家の領地の代官を務められ、禁裏御用をお務めになられたという、狩野派の重鎮でいらっしゃるそうです(「鶴澤派研究序論」『朱雀』第15集第7ページ第9-14行)。

この昌庵吉信先生の孫(ただし養子)にあたるのが、先ほどの通り、昌運季信先生で、狩野派宗家・中橋家当主の安信先生に絶大に信頼された門人だったそうです。この昌運季信先生に関しては、福岡市美術館ウェブサイトに、2018年開催の企画展示「福岡藩御用絵師 狩野昌運」のアーカイブがありますので、こちらをご参照頂ければと思います。僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

こちらに記載されている通り、狩野昌運先生は、福岡藩四代藩主・黒田綱政侯の要請により福岡藩御用絵師となられたそうですが、こちらのアーカイブに尾形家のことが記載されておりますね! 弊方気付いておりませんでした。申し訳ございません。

ということで、九州歴史資料館の「尾形家三代」展のフラグを回収させて頂きました。なんかよぉわかりませんが、ありがとうございました。

さらに、先ほどの野口剛先生の「鶴澤派研究序論」でも言及されているのですが、当時の京都の狩野派本流筋の大物の画人には、先ほどの引用にある狩野素川信政先生の嫡子、寿石敦信先生がいらしたそうなのですが、こちらの寿石敦信先生は、同時期に江戸に下向されて、狩野派表絵師のひとつ、猿屋町代地狩野家を創立されたとのことでした(「鶴澤派研究序論」『朱雀』第15集第7ページ第21行-第8ページ第5行)。

要すると、江戸時代前期頃には、京都には、狩野昌庵系の昌運季信先生と、狩野素川系の寿石敦信先生という、少なくともお二人の巨匠が、禁裏御用すなわち皇室・朝廷御用達で絵画制作をされていたようなのですが、お二方とも京都から離れられ、その代わりとして時の帝から要請を受けて上洛されたのが、偉大なる鶴澤探山先生だった模様です。

言い換えると、鶴澤探山先生は、狩野派のお二方の巨匠の代わりとなるくらいに、東山院がたいそうご期待された、超絶巨匠だったと妄想することができるかと思います。

実際、本展「鶴澤派探求」展では、探山先生が東山院の御前で席画を揮毫されたことが紹介されておりました。僭越ながら図録から下記の通り引用させて頂きます。

さらに『古画備考』では、探山は探幽門下の優れた弟子として、東山院の勅により京へ呼ばれたとする。そのようなことがあり得るのだろうか。ここで、公家・柳原資堯の記した『資堯日記』宝永五年六月十日条に注目してみたい。この日「今日於假殿皇居有席画叡覧、其儀簾中内々出御、畫師法橋幽泉於簀子図之、近習殿上人等少々祇候云々」(筆者註:読点は筆者が補った)、すなわち法橋幽泉が東山院の前で席画を披露したという。御簾越しとはいえ、院の面前で筆をふるうなど、一介の絵師が務めるには破格の行いといえるだろう。

ここでいう「幽泉」先生とは、鶴澤探山先生のことです。「幽泉」先生=探山先生であることの「証拠」のひとつが、コラムとして紹介されているとお考え頂ければと思います。

このように、鶴澤探山先生は、最初は「幽泉」を名乗られていたと考えられているそうなのですが、ここでややこしいのが、少し時代を下って江戸時代中期に、鶴澤派門人で「幽泉」をお名乗りになる巨匠がいらっしゃるということです。

その方とは、紀州和歌山藩の第八代藩主、徳川重倫侯の御用も務められた、紀伊田辺画壇の重鎮・真砂幽泉先生です。

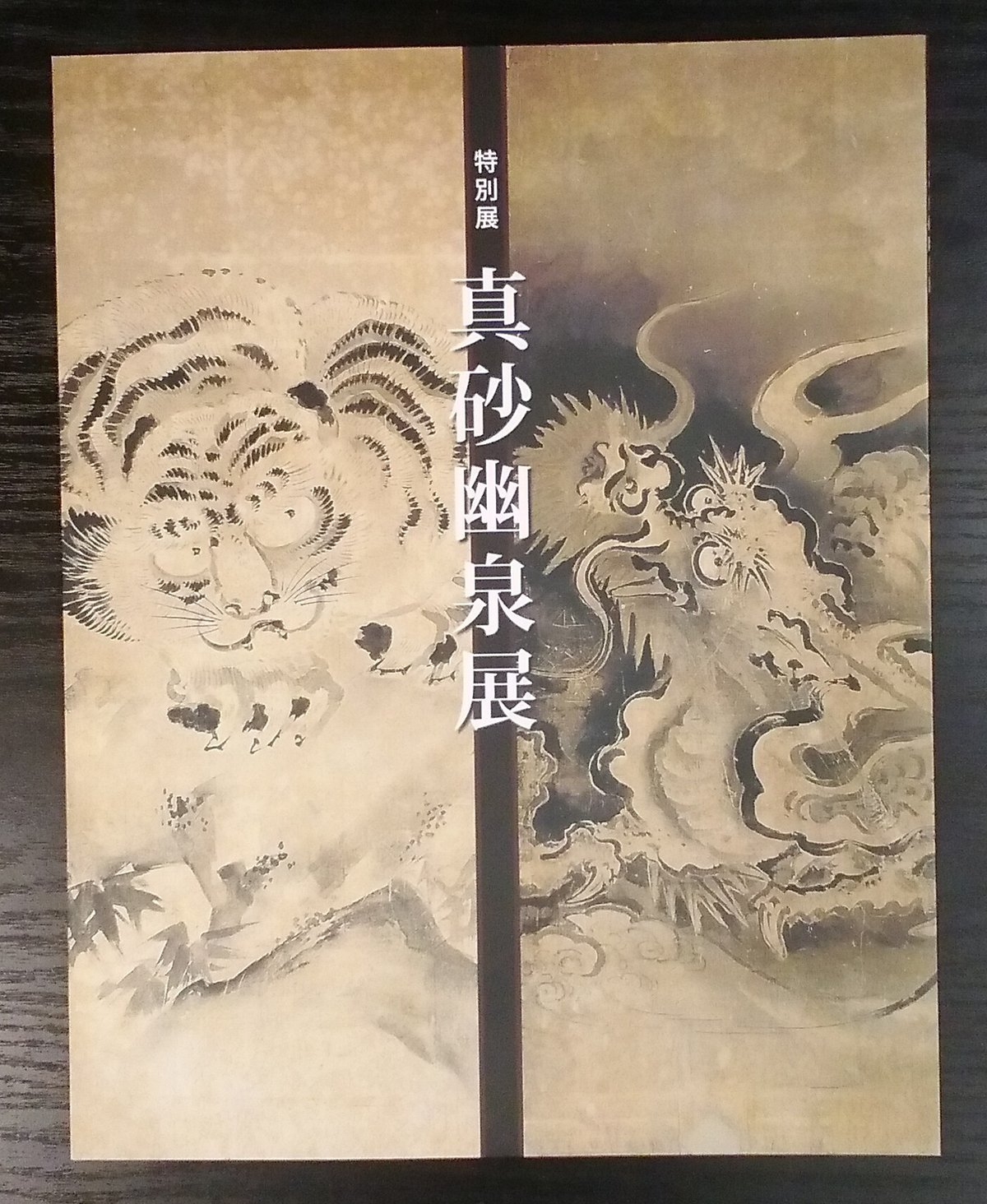

真砂幽泉先生に関しては、2009年に田辺市立美術館にて「特別展 真砂幽泉展」が開催されており、2020年に和歌山県立博物館にて「紀伊田辺の画家 真砂幽泉」展が開催されていたそうです。いずれも弊方存じ上げておりませんでしたが、前者に関しては、田辺市立美術館にお伺いしたときに図録をゲットさせて頂いております。僭越ながら「真砂幽泉展」図録の雑な写真を掲載させて頂きます。

また、弊方、何度か田辺市立美術館にお伺いしているのですが、そのうちのひとつ、2024年に開催された特別展「木村蒹葭堂と紀州の文人たち」展について、雑な記事を投稿させて頂いておりますので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

本展「鶴澤派探求」展においても、真砂幽泉先生の作品が展示されておりました。作品No. 14「宝珠に鼠図」です。

本展「鶴澤派探求」展は、「鶴澤派の一大コレクションとして知られる七宝庵コレクション」のご協力があったそうで、「うつす美」展でも七宝庵コレクションの作品が展示されておりました。

前述しましたが、弊方「うつす美」展が開催される前に「鶴澤派探求」展にお伺いしたのですが、その後、初冬の過日に「うつす美」展にもお伺いいたしました。したがって、「鶴澤派探求」展には2回お伺いしたことになります。

2回目は夜間開催ではなく土日の日中にお伺いしましたので、2回目にお伺いしたときの京都文化博物館入口の雑な写真を掲載させて頂きます。

展示替えがないのに2回もお伺いすることはあまりないのですが、狩野派ヲタクに限定されず江戸絵画萌え萌えの同志諸姉兄にとって、本展「鶴澤派探求」展も「うつす美」展も超絶激萌えであることは疑いないと、弊方、勝手に一方的に思い込みで推挙させて頂きたいと思います。

本展「鶴澤派探求」展には、見どころはいろいろあるのですが、代表的に一つ挙げさせて頂きますと、『探幽探山』が激萌えでした。作品No. 3「藻魚図」です。

偉大なる探山先生の作品を、「山」のふたつの隙間に「幺」を強引にほりこんで「幽」にして、狩野探幽先生の作品に偽造するという、キモいキタナいサイテー!!! な後世の行為が、きっちりと展覧会/企画展で紹介されているのが、弊方的には激萌えでした。

ところで、本展「鶴澤派探求」展については、すでにいくつかの拝覧のご報告がブログ等でなされておりますが、ボンクラの弊方、まったく気づいていなかったのですが、本展「鶴澤派探求」展のタイトルに含まれる「探」は、鶴澤派歴代の画号に含まれる「探」にちなんだものであったのですね。

京都文化博物館では、2023年2月18日から4月9日まで企画展「原派、ここに在り-京の典雅-」展が開催されており、弊方も拝覧させて頂いており、note にも雑な記事を投稿させて頂ているのですが、こちらの「原派、ここに在り」の「在」は、原派歴代の画号に含まれる「在」にちなんだものだということでした。僭越ながら「原派、ここに在り」展の雑な記事にリンクを張らせて頂きます。

「原派、ここに在り」展では、この点に気付いていたのですが、本展「鶴澤派探求」展では全く気付いておらず、先に投稿されていた諸姉兄の記事を拝覧してやっと気付いた次第です。ボンクラで申し訳ありません。

ということで、飛報の予定だったのですが、だだ長い通常の記事になってしまいました。

そういえば1点申し上げることを忘れていたのですが、弊方が「日本の巨大ロボット群像」京都展開催を存じ上げているにもかかわらず、「福岡県」までお伺いした理由とは、九州歴史資料館にお伺いするだけでなく、もうひとつ、福岡市美術館にて「日本の巨大ロボット群像」展と同時期に開催されていた「朝鮮王朝の絵画-山水・人物・花鳥-」(2023年9月13日-10月22日)にもお伺いしたかったためです。

ということで、福岡市美術館の掲示板のポスターと、「朝鮮王朝の絵画」展の入口の雑な写真を、僭越ながら掲載させて頂きます。なお、「朝鮮王朝の絵画」展は、当然ですが写真撮影禁止でした。ちなみに、「朝鮮王朝の絵画」展もたいへん素晴らしい企画展でした。

弊方、現役世代といってもたいがい高齢なのですが、昨年2024年末からずっと若手並に忙しくさせてもらっており、たいへん有難いものの、奇跡の9連休の間に2回も休日出勤することになり、かなり疲れてストレスが溜まりまくっている矢先に、新年早々、たいへんな御恩を頂いた方が、この世ではお会いできない世界に旅立たれたこともあって、よりストレスが溜まってしまいまして、ストレス解消でだだ長くなったということで、ご理解頂ければ有難く存じます。

最後まで閲覧頂きありがとうございました。