歌集を読む・その5

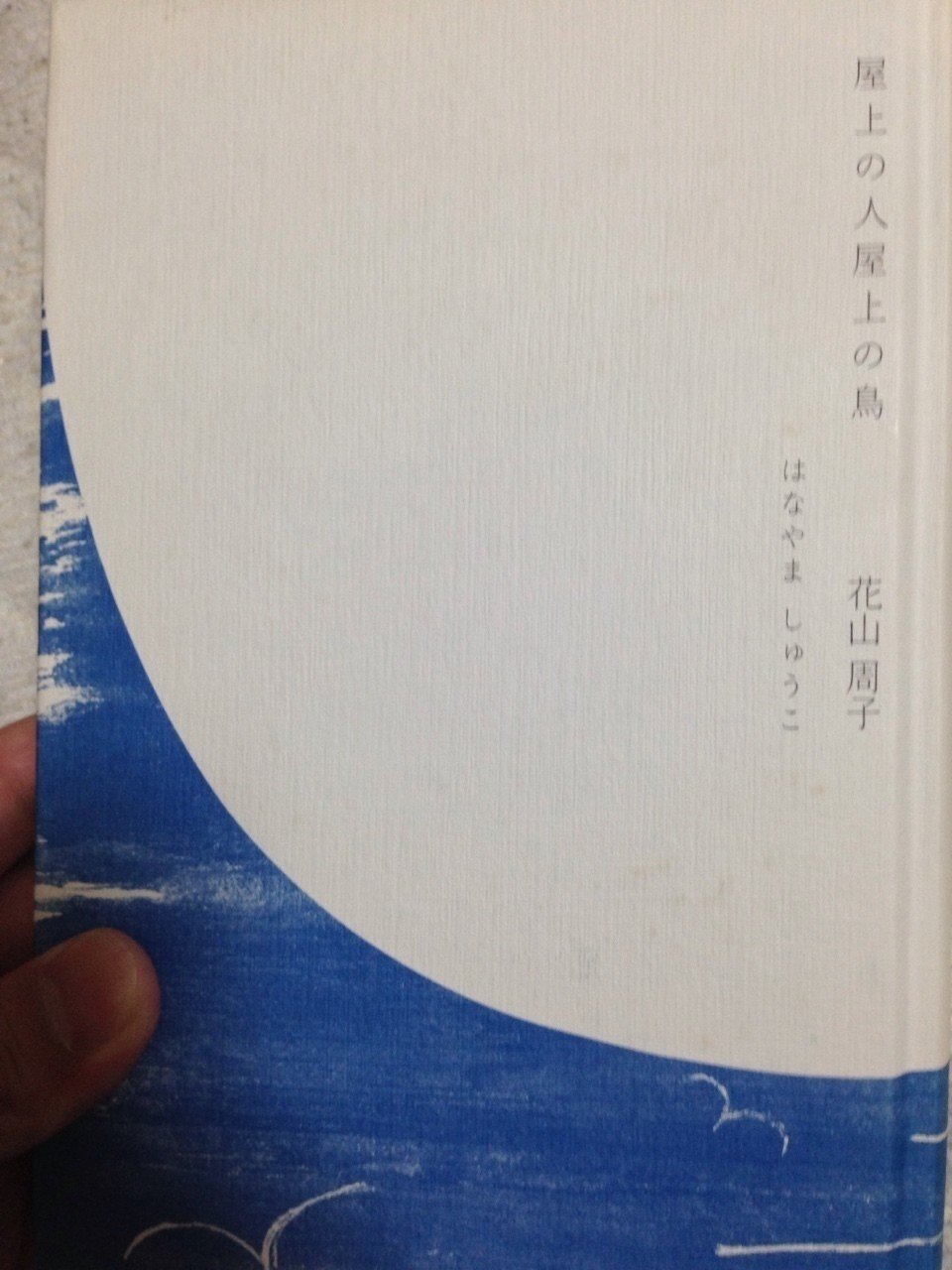

こんばんは。今日取り上げるのは花山周子『屋上の人屋上の鳥』です。2007年、ながらみ書房刊行。

花山周子さんは1980年生まれ。石川美南さんや岡野大嗣さんと同じ歳ですね。岡野さんは確か元日の生まれ(私と1日違い!)なので学年は違うと思いますが。

よく言われるんですが、この歌集は収録されている歌の数がとても多いです。あとがきによると860首。ちなみに斎藤茂吉の『赤光』の初版は834首収録だそうです。近代や戦後は歌数の多いものもありますが、最近では歌集は300首ぐらいがスタンダードみたいな空気感があるので、やはりこれは多いんでしょうね。では歌を見ていきましょう。

自転車を漕ぎつつ一八七センチの君の視界に踊り入るなり

花山さんの歌はなんというか、本気でストレートを投げてくる!って感じがするんですね。歌集を読んでいて「花山周子」が全身で歌をぶつけてくるような感覚が味わえる。そういう歌人というのはかなり稀というか、やっぱりみんな衒いとか嘘っぽさみたいなのを孕んじゃいがちなんだけど、花山さんの歌はなんて本気なんだ〜〜!って気持ちにさせられる。

この歌の場合は、自転車を漕いでるんだから「踊り入る」はちょっと話を盛ってるんじゃないの、みたいな感じが普通はするんだけれども、そこにつっこみを入れさせる暇もなく「踊り入るなり」!!と言い切ってしまうわけです。それを言わせるだけの精神の高揚を感じさせる勢いがある。「一八七センチの」とか、字余りしながらでもぐいっといれてくる感じとか。変化球に見えるけれど詠われている気分みたいなものは驚くほどにストレートなんですよね。

ところで、各章の扉のところには何らかの引用が記されてあるんですが、III章の扉には小沢健二が引用されています。

月が輝く夜空を待ってる夕べさ/突然ほんのちょっと誰かに会いたくなるのさ/そんな言い訳を用意して/君の住む部屋へと急ぐ(小沢健二)

これは小沢健二の「愛し愛されて生きるのさ」の出だしの歌詞ですね。

私も大好きな曲です。そんなIII章に収録されてる好きな歌はこいつらだ!

カーテンにうつる夕映え揺れている舌打ちをすれば秋は深まる

仰向けば忽(たちま)ちのぼる陽炎(かげろう)にガラス玉の中の夏と思えり

登るほど日差しの白き山道(さんどう)に人と会うたび君に飢えゆく

「舌打ちをふれば秋は深まる」「ガラス玉の中の夏と思えり」「人と会うたび君に飢えゆく」など、下の句のパンチラインが決まっていますね。「舌打ち」は負の感情の発露とかではなくて、何気ない行為だと取りたい。何気ない行為だけどその字面や言葉の手触りとかから「秋は深まる」と手渡されるのはすごく不思議な心地よさがあります。字余りを含んだ韻律上の心地よさはもちろんあるけれど、それだけじゃなくてこのフレーズによって〈私〉の周りの空間の立体性がぐっと引き締まるような感じがするのかなあ。

煙草の火点々とつく宵の口しゃがみてわれは海を食べたり

これも下の句がパンチラインになってますね。「海を食べたり」って!実際に海水を口に含んだのかどうかはわからないけれど、煙草の火の遠景(たぶん海岸にいる人たちを海に入って見ている?)と、海を食べる、みたいな全能感の取り合わせなのかな。海を食べたり、の前の「しゃがみてわれは」が結句の本気度を高める感じ。魅力的なんだけどなかなか説明しづらい歌ですね。韻律の力とか、「われは」の力とか、そういう意味上のところでは見えない力学のようなものを感じる。

お金の計算が好きなり桁繰り上がるたび胸はときめく

こういう「胸はときめく」みたいな結句って、恥ずかしくて使えないというか、短歌でやるとコケるかなって自制がきいてなかなかできない表現だと思うんですが、こういうプリミティブなときめきを、「プリミティブであろう」みたいな衒いなく繰り出せるというのはかなりすごいんじゃないかとおもいます。桁の繰り上がりで胸がときめくってすごいですよね。でも、今はときめきを感じなくても、確かに私たちはその昔、ときめいていたのかもしれないなあ。この狙ってる感じのなさはやはり本気で〈私〉がときめいてるからなんだろうとおもいます。そこまで計算尽くで狙ってやってるんだとしたらもうそれはそれでいいや……。「衒いがなさそう」というのが私の中では好評価に傾きがちなのかも。

電話したいと思うときには朝の四時うらがえしても朝の四時なり

これも、「うらがえしても」とか、やっぱり変なんですよね。でも、面白い表現をしてるというよりは本気でうらがえそうとして、それでも朝の四時だなあ、会えないなあ、としょんぼりしてる感じがしますね。

この本気感というのはやはり一首単位ではなく、歌集という集合体から立ち現れる〈私〉のイメージ(いわゆる〈私性〉と呼ばれるもの)とか、作者性とかに起因しているようにも見えます。歌を読み進めていくことで生まれる作者への信頼感、みたいなものなのかもしれません。

作者とテキストは話して読むべきだ、とよく問題になるけれど、私はやはり「うらがえしても」って認識している〈私〉の存在や、それを作品として射出する〈作者〉の存在というのを意識して読んでしまいますね。でもこれはどういう歌人の本を読むかでわりとモードを選択するべきだと考えています。花山さんの歌の場合は、意識して読んだ方が作品が面白い気がします。

体から火を噴くような声たてて笑い飛ばしてやろうさ君を

ねずみ男のような体で陽を浴びるよくわからないのさがんばりかたは

カンガルーに喩えられしことも悪意と思う跳ねてやろうぜ

こういう「さ」とか「ぜ」の使われ方に圧倒的にきゅんとしてしまいますね。「愛し愛されて生きるのさ」も「さ」ですね。「よ」とかよりもカラッとした感じですね。けれども「笑い飛ばしてやろうさ君を」には限りない愛を感じて、私なんかちょっと涙しそうになりますね。「よくわからないのさ」は、内容のぼんやりとした空気感になんだか爽やかさがあいまって独特の味わいが生まれてます。これを定型にして「がんばりかたがよくわからない」とかにすると、よくわかる歌になるけれど、それだとこの歌の持つ原感情が損なわれてしまう感じがしますね。「よくわからないのさがんばりかたは」という言い回しでしか掴みえない〈私〉の感情、というものをそのまま差し出すことに成功しているんじゃないかなあ。

跳ねてやろうぜ、はなんかもうかっこいいですよね。日本全国の学校の教室にこの歌を貼ってまわりたい。みんな、跳ねてやろうぜ。

それじゃあ今夜はこんなところで。次は何を読もうかなあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?