徳島県の織物産業の推移 -平安時代は銘柄絹物「阿波絹」のブランド産地でした-

江戸時代から藍の栽培、藍染料の流通を独占していた阿波/徳島県において、藍を使った繊維産業の全国的な拡がりはなかったようです。それでは織物の技術が遅れていたかというと、そうでも無かったと思います。5~6世紀頃から天日鷲命を祖神とする阿波忌部が、美馬郡の東部及び麻植郡の西部地方に居住し、集団で麻や木綿(ゆう)などを植え織物・農工に従事していたことが伝えられています。

律令政府の租税の中には調として絹織物や絹糸がありました。正倉院に所蔵され国印がわかる布帛の中で播磨、越前、伊豆、阿波の品質が良いと分類され、天平4年(732)の銘文がある阿波で織られた絁(あしぎぬ)も実物が保存されています。延喜式の中でも調として阿波国は絹織物、上糸国として綾織物、白絹、絹糸などを献上しています。そして藤原明衛『新猿楽記』(1053–1058頃)には諸国の物産の中「阿波絹」の名があげられているように、養蚕・製糸・織物の技術の優れた地域だったことが想像できます。後鳥羽・後醍醐天皇などが所領し「絹の荘園」とも呼ばれた、呉島郷浦之庄で建保2年(1214)に順徳天皇の勅額として、新曼荼羅織が織られ大和国当麻寺に奉納したとの伝承もあります。

棉が初めて日本に伝えられたときも、栽培を試みた7カ国に阿波も選ばれています。品種が適応しなかったのと知識不足とでこの時は日本では育ちませんでしたが、進歩的な情報は入りやすい土地だったようです。鎌倉、室町、桃山と時代の権力者は宋、明からの舶来織物を好み貿易が盛んに行われ、インドやべトナム・マレー諸島・インドネシアなどから「島木綿」も舶載されました。新たな情報や技術が導入された一部の地域において銘柄織物が生まれ、多くの地域では戦禍による停滞によってあまり発達しない社会が続きました。

阿波でも木綿織、しじら織、紺絣、神代縞(曼荼羅織)などという名称を残しながら、江戸時代になって少しずつ地域色のある織物が流通するようになりました。平和な時代が続き市井の人々の活力を背景に、染織技術も向上し競い合うことで数多くの銘柄織物が生まれました。『阿波誌』(1815年)など郷土史によると麻植郡が染織業は盛んで、紬・絹・繭綿・麻布・草綿布・間道草綿布を産しています。他にも藍纐纈・褐布・穀布・麁布などが土産として記載されています。明治になると全国各地の物産を紹介した「内国勧業博覧会」の報告書で阿波しじら・鳴門絣・木綿絞布などが確認できます。文久元年(1861)阿波藍玉取引図で各地の使用量と比べると、藍の織物が阿波で多く生産していたことがわかると思います。藍商人によって各地の情報に接していた阿波は、藍だけではなく織物産業も近代紡績・製糸業が導入されるまで高い技術を保っていたと考えます。

藍と絞り

仕事のないまま徳島での生活が始まり藍の仕事を手さぐりで探し、「絞り」に助けられ藍の研究をしながら住み続けられました。織物が好きでしたが技術習得の時間も余裕もなく、尊敬していた片野元彦氏の絞りの本が先生でした。針痕を見れば大体どのように絞ってあるのかわかりますし、何といっても針と糸だけで始められました。絞りは自由で、すなおな魅力があると古い作品を見ていて感じます。

正倉院や法隆寺に「纐纈」と称した見事な絞りが残されています。古くから「くくり」と呼ばれて万葉集にも詠まれているように、布を糸で巻いて文様を染め出す手法は一番手短なことだったからでしょう。絞りの歴史は辿れないほど古く、有史以前から南米ペルーやインド、アフリカ、中国など世界のいろいろな場所で思い思いの絞りが誕生していました。

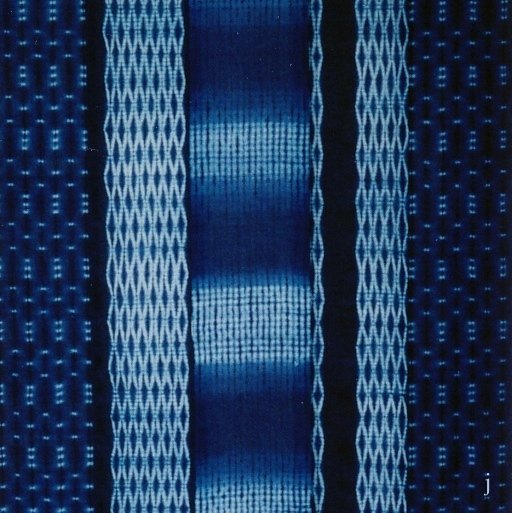

原始的な絞りは宮廷では衰退して姿を消していましたが、庶民の間で細々とつなぎ続けていました。武士の台頭から再び「目結」として糸で括った絞りがさまざまな文様になって発展していきます。藍とも相性のよい絞りは藍が日本各地域に流入したことで新しい技術が生まれ、交易に適した地域の中から大分の豊後絞り、愛知の有松絞り、京都の鹿の子絞り、福岡の博多絞り、岩手の南部茜・紫根絞り、秋田の浅舞絞り、新潟の白根絞りなど多くの産地が生まれました。これらの地域から発信されたものが、また多くの人の手で展開させながら、百種以上の絞り加工の多様性、技術の精巧さを競っていたことだろうと想像ができます。

明治10年の絞染産地の分布は福岡20万反、愛知16万反、長野2万6千反、大阪2万5千反、秋田、山形、東京、新潟、愛媛、徳島も5500反の生産があったことが「第一回内国勧業博覧会」の報告書からわかります。その後各地で長板中形(木綿型染)の生産が増え流行するようになると、全国の絞り産地は低迷が続きます。そのようななか作業効率もよくモダンな柄を産した有松の嵐絞りは、明治27、8年ころ年産100万反で人気を得ますが、絞藍染木綿の国内需要は再び復活することなく衰退することになります。有松でも合成藍の使用を認め、明治33年~40年には多くの紺屋で合成藍の使用が始まります。

藍と型染

侍の平常服として江戸時代になると裃の需要が多くなり、型染の技術が飛躍的に精巧になりました。この頃から片面糊置きの布に、刷毛で染料を引いて染める小紋染めの技術も行われはじめます。他の染料とは違い藍の裃小紋は何度も瓶の中に浸すので、糊が藍の液の中で落ちたり、くずれたりしない配合を天候に合わせ日々変えながらつくり、図柄を表と裏の両面から型を付けます。表にだけ柄を付けて染めると、裏は藍の無地になりますので高度な技術が必要とされていました。

型染の発祥時期はわかりませんが平安末期の鎧の革染めに型紙を使用した例があり、革を染めたのなら多分布も染めたと思われますが、現存する布はありません。上杉景勝所用と伝えられる「紺麻地環繋ぎ矢車文鎧下着」の小紋帷子(米沢市・上杉神社所蔵)などをみていると、武士に愛用され技術が発達したように思われます。

型染や型紙の発展は応仁の乱(1467–77)で京都の町が荒廃したとき、京都の型彫職人たちが移り住んだ伊勢で生産がひろまり、その後江戸、会津、越後、秋田、青森、仙台などに型紙産地ができました。京都では紺屋の多い堀川筋に型紙を彫る型彫師、生地に糊を型付けし染め上げる型付師が、染め屋に直属して隣接していました。一方伊勢では白子・寺家の型紙生産者である彫師と型売業者は江戸に進出し、紀州藩の保護をうけ全国に型紙を売り歩きました。宝暦3年(1753)白子・寺家の両村の型屋は138軒あったといわれます。木綿が庶民の間で普及した江戸時代後半には、江戸好みの粋でしゃれた江戸型紙が生まれ、紙の型と防染糊によって洗練された文様が盛んに作られました。

型紙は紺屋の道具でもあり 使い古した型紙でも大切にしていました。伊勢型紙が全国各地に売られている様子から、紺屋が村々まで普及して中形と呼ばれる藍の着物を染めていたのです。白子・寺家の両村が行商した国名が全国に残されていて、記されていないのは阿波、大和、京都だけでした。

現在残っている最古の型紙は元禄7年(1694)の年号が記されています。

✦✦✦✦✦

https://www.japanblue.info/about-us/書籍-阿波藍のはなし-ー藍を通して見る日本史ー/

2018年10月に『阿波藍のはなし』–藍を通して見る日本史−を発行しました。阿波において600年という永い間、藍を独占することができた理由が知りたいと思い、藍の周辺の歴史や染織技術・文化を調べはじめた資料のまとめ集です。