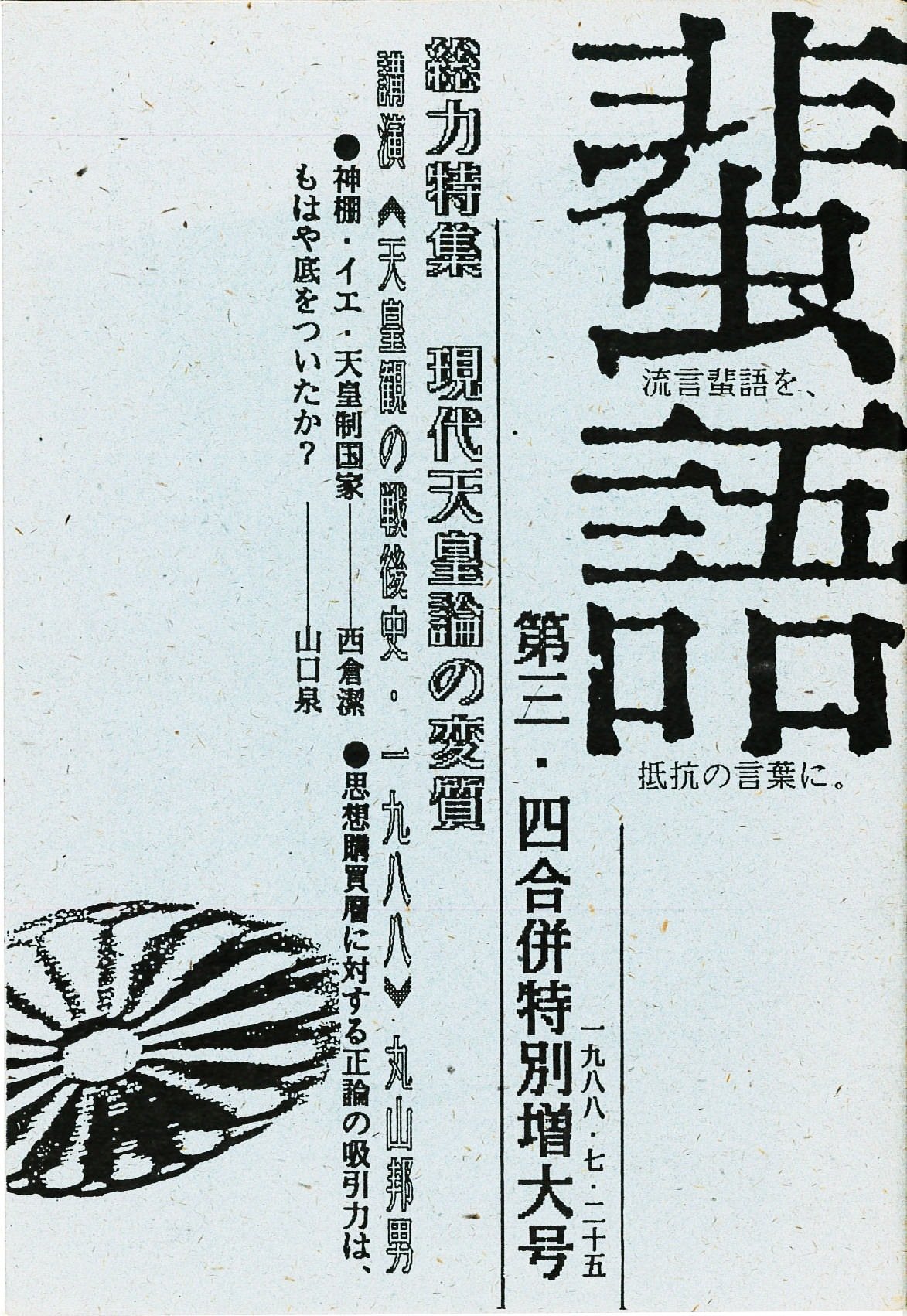

『蜚語』第3.4合併号 特集 現代天皇論の変質(1988.7.25)

【表紙は語る】

「……日本の精神風土の変革をめざすたたかいは、これからも長く続くもので、私の裁判は、その中の―つの区切りだと思う……」

自衛官合祀拒否訴訟、最高裁不当判決後、原告の中谷康子さん・談

(「朝日新聞」1988/6/1)

もの言わぬは腹ふくるるの業

よく、何かの集会や運動の賛同人になってくださいという呼びかけ文が送られてきます。そこには、たいてい呼びかけ人という人たちの名前が、数人から多くてせいぜい10人くらいですが、載っています。ジャーナリスト・大学教授・画家・音楽家・写真家・作家・舞踊家・市民運動家・労働組合活動家・宗教家……などがそのほとんどです。最近は主婦というのも、肩書きとしては効果があるとされていて増えているようです。

私も、それらの集会が掲げる目的に基本的に賛成するものについては、賛同してくれといわれれば、1口500円から1000円ほどの賛同金を払って、賛同者になっ たりするし、自らがそのような賛同人を集める立場として、集会に関わったこともあります。しかし、何か釈然としないものが、ずーっとありました。

賛同人はその集会などの趣旨に賛同する者であって、必ずしも自分は参加できないが賛同しますという場合もあると思いますが、呼びかけ人はどうでしょうか。

私はこの何年か、事情の許すかぎり「閣僚の靖国神社公式参拝に反対する」という立場の人びとが主催する集会と、その準備に参加してきました。年に4回ほど、12月8日前後や8月15日前後などに集会が開催され、その度に実行委員会が新たに作られるという方式ですが、実行委員会に参加するメンバーは、大体いつも同じ面面です。テーマ がテーマ だけにキリスト者が比較的多いのですが、私のようにそうでない人も参加しています。

この会も毎回賛同人を募って、その賛同金で集会にかかる費用を賄ってきましたが、いつも「呼びかけ人方式」をとってきました。呼びかけ人を誰にするかは、実行委員会で決めますが、そのなかには、私が一面識もない人もいたりするのです。

ということは、「呼びかけ人」イコール「実行委員会に参加しているメンバー」ではないということです。私はそのことにいつも疑問を持っていて、なんとかそれが決定される前の実行委員会に出席して、そのおかしさを指摘しようと思ってきたのですが、なかなか第1回目から参加することができないでいました。

どうもこの国は、肩書きのある人に弱くて、あるいは、肩書きがないと通用しないことがあります。

私の妹が、ひょんなことから、そのとき住んでいた青森県のとある農村の社会教育関係の勉強会で食品添加物についての話をしてほしいといわれて、話すことになったのですが、広報に名前を載せるにあたって「肩書きはなんだ?」と聞かれたそうです。妹にはそんなものありませんから、「ありません」と言ったら、「それでは困る、なにかつけてくれ」とのことだったので、10分くらいじーっと考えて……なんてつけたと思います?「台所評論家」です。こりやあまったく、『俗物図鑑』(筒井康隆)の世界だねって、電話の向こうとこっちで大笑い。

これもひょんなことから、私に「君が代、日の丸の卒業式はいらない」というようなことで、子どもの卒業式にあたっての体験談を報告してくれという依頼があって、それをしたのですが、「主婦」という肩書きをつけるというのです。私は「主婦」ではないし、そんな肩書きをつけてもらっては困ると言ったのですが、そのほうがみんなの共感を得やすいからそうしてくれというのです。どうしても嫌だと言ったのに、当日、名前の上にそのようにつけられていました。そのことについて一言文句を言おうと直前まで思っていたのですが、人前で話すことにそうなれていない私は、すっかり上がってしまって、いざとなったら忘れてしまっていたという御粗末さでしたけれど……。

肩書きや権威に弱い。それは、さまざまな市民運動を担っている人びとも例外ではありません。ちゃんとその筋にはその筋の権威がいるから不思議です。

とくに、今日のような社会のなかで、巨大な権力を握っているマスコミに対しては、ひとたまりもありません。私に言わせれば、新間記者がこの社会のほんとうのことを取材して発表するのは当然のこと。

大新聞社の取材費で、人の行けない所へ行き、誰も書かなかったことを取材して記事にし、給料をもらう。それはたしかに貴重な仕事だけれども、特別に立派なこととは思いません。それだけの特権を与えられた人間の行動としては、あたりまえのことであって、それすらやらない、それどころか平気で嘘を書く、ろくでもない新間記者がうじゃうじゃしているから、目立つだけのことです。あたりまえのことをあたりまえにやっている新聞記者を非難するつもりはありませんが、その周辺の、マスコミの権威に弱い人びとに腹が立ちます。

1昨年の8月15日、大阪で「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ、心に刻む集会」が開催されました。かつて、日本がアジアや太平洋で行なった数々の虐殺行為の犠牲者の遺族や、九死に一生を得た人びとから直接話を聞き、日本の平和運動の在り方を根底から問い直そうという、本来ならもっと早く取り組まなければならなかったことにやっと手がつけられたのです。賛同する人も多く、昨年も開催され、大阪ばかりでなく、全国数か所でその内容を受けて独自に集会がもたれるようにまでなりました。今年は3回目で、マレーシアから日本軍による住民虐殺の被害者と遺族をお招きして、当時のことを証言していただく、「マレーシア特集」(この言い方にも違和感あり)とのことでした。

遅きに失したとはいえ、このようなことが、これだけの規模で、しかも全国各地でネットワークされて開催されるということは、貴重なことだと思います。マレーシアからの証言者は、大阪以外の集会にも、証言のために参加することになっています。ちなみにこの会も「呼びかけ人方式」をとっていて、ここの場合は呼びかけ人会議というのが開かれているようですが、実行委員会はそれとは別に開かれていること、各地の集会問い合わせ先となっている人が、必ずしも呼びかけ人ではないということが、パンフレットを見た限りで分かることです。

8月15日というのは、私もずーっとこだわっていて、最初のきっかけは子どものころ、田舎に行っても母の兄が一人もいないということでした。彼らはみな若くて、軍服を着たままセピア色の写真となっていました。祖母は、繰り返し繰り返し彼らのことを話していました。夏の日の夕暮れの中で、私はよくセピア色の彼らと向き合って、いろいろなことを想像したものです。どんな気持ちでこの写真におまっているのだろうか、亡くなるまでの日々、どんなことを思ったのだろうかなどを……。

そんなわけで、8月15日にこだわりがあった私は、1980年2月、日向方斎・関西経団連会長の「徴兵制導入」発言に敏感に反応した20代前半の若い人びとと、その年と次の年の夏、「殺したくない、殺されたくない、8・15反戦と平和の集会」を開催することになりました。集会の趣旨は、「すべての戦争犠牲者の死を悼む」という内容で、当時は、それまでの8月15日がどちらかといえば被害者意識が主流だったなかで、若い人たちが、初めて「アジアをはじめとする日本の侵略の犠牲になった人びとの死を含む、すべての戦争犠牲者」の死を悼むということを問題にしたためか、集会の規模のわりにはマスコミからの取材なども相次いで、注目されました。しかし、いま考えるに、この集会の名称は間違っていたと思います。それは、「殺されたくない」という、一見あたりまえのようなことが、実は、たいへん無力なのだということに気づいたということです。

そう、だれだって殺されたくなんかないんですから。

*

15年戦争は、そんな昔の話じゃなくて、私でいえば父親の世代のことです。切り落とした中国人の首をぶらさげ、にやにやしている兵士も、南京やシンガポール勝利に喜ぶ兵士たちも、私の父やセピア色の写真に治まっている若い叔父たちであったかも知れないのです。

彼らは特別残虐な性格を持っていたわけでもなんでもなく、今こうしている私と同じように、それぞれが愛するもの、守りたいものを大事に思っていた1人の人間であったはずです。かつての彼らの残虐な行為を知れば知るほど、私は、「なぜ?」と問わずにいられないのです。

「平和のための証言集会」で、旧日本軍兵士の証言を聞いて感じたことは、彼らは、殺されたくないから、殺してしまったのではないか、ということでした。「殺されたくない」という思いがあるうちは、殺してしまうこともあるのではないかということに、遅ればせながら気がついたのです。殺されても武器を取らず、死んでいった人びとは当時の日本にもたくさんいたわけですから。ですから、タイトルはこうでなければならなかったのです。

「殺したくない、たとえ殺されても」。

先日、今年の8月14日に東京で予定されている「平和のための証言集会」の第1回実行委員会の知らせが届きました。私は過去2回の証言集会で、私自身が感じたこと、遅ればせながら気づいたこと、到達したことをふまえ、さらに「呼びかけ人方式」をなんとか改めて、もし呼びかけ人というのならば、集会を実質的に担う者たちが、呼びかけ人になるべきだということを提案しようと思いました。

加えて、第1回目ということなので、これから集会の内容を決めるわけですから、大阪の集会のために来日するマレーシアの方からの証言を、東京でもお願いするとして、やはり、私たちとして、なぜそのようなことが起こったのか、いったいどこに問題があったのかを問う方向を出さなければ「昔はひどいことをやったもんだ。そんなことを今やるはずがない、世の中が違うんだから」といったレべルで終わってしまうと考え、ある提案をもって参加しました。しかし、その第1回の実行委員会には、マレーシアで特派員としてずいぶん前から取材活動をやってきた、朝日新間の有名な記者が「マレーシアのことをやるのだったら———」という理由で、出席していました。当然話はマレーシア問題になり、その記者が取材活動で得た話をし、ほとんど集会はマレーシアからの証言オンリーな内容といった方向で、という雰囲気になった頃、記者は先に席を外しました。

「いったい、どうなっているのだろう」と思いましたが、会の進行が、いつになっても私の提案ができるような状態になりません。何かまったく場違いなところへきてしまったような印象です。ほとんど、集会の内容が決まってから、私の提案は文書にして配布してあったので、まったく無視するわけにもいかず、司会者が、何か提案があるようだがというようなことを言ったので、「第1回目でありながら、内容に関して討論する場も与えられずに、会が進められるのはおかしい。何か初めから、ある程度、内容が決まっていたのなら、あらかじめそれを伝えてくれなければ、提案を用意してきたことが無駄になってしまう」というようなことを言いました。事実、そのために仕事の時間を割いて文書を作り、資料を手に入れるために他人の手を煩わしたのでした。

しかし、その発言はどちらかといえば失笑を買い、「そんなに怒りなさんな」「われわれは、おとなの論議をしている」と、たしかに私よりはるかに年上の「おとな」の人たちに、たしなめられたのでした。彼らは、今この場の討議で、そのように決まったというのです。私が言いたかったのは、その場の討議のなかで、私の提案は扱う対象とされず、もっぱら新聞記者の現地報告と、それに対する質問に終始していたという、討議の性格についての疑問だったのですが……。さらにいえば、そこには過去何回かの「証言集会」を担ってきたものとしての主体性はなく、有名記者が参加したことにみな有頂天となっている様子でした。

私は、日本軍の残虐な行為を、その被害者と加害者との両方から当時の状況を聞き、しかも、その加害者の側である自分たちが、いったいなにを思い、どうすればそのことを克服できると考えているのかといった問題について、ぜひとも話し合いたかったのですが、それはかないませんでした。

「殺したくない、たとえ殺されても」と思うとき、私は、戦争非協力、あるいは反対して殺された人びとを思います。

《治安雑持法》——の下に多くの人が虐殺さ、囚われ、拷問によって、あるいは獄中での病によって殺されました。その多くは、〝転向〟を強要されています。転向とは、すなわち戦争協力、たとえば、日本軍に抵抗する中国の人民を軍に引き渡す仕事のために、大陸へ渡るといったような——それらを拒否し、敗戦、つまり解放を待たずに殺された人びと。

1928年、渡辺政之輔。32年、岩田義道。33年、小林多喜二。34年、野呂栄太郎。43年、国領伍一郎。山代吉宗。市川正一。三木清は敗戦後も不当な監禁を解かれず、獄死しました。

1945年10月に、ようやく釈放された思想犯は、約3000人です。そのなかには、戦争がもう少し長引いていたら、とうてきて出られなかった人や生死の間をさまよいながらも生きのびた人ともいます。

私はこれらの歴史的事実を思うとき、思想というものについて考えずにはいられません。戦争に協力していったものと、殺されても、戦争に協力せず、天皇陛下万歳と言わなかったものとは、たい何が違っていたのでしょう。あるいは転向者を多く出した当時の運動をやそれを支えていた思想は、いったいどのようなものであったのだろうかと。

日本が戦争へ、戦争へと突き進んでいったとき、人びとの暮らしはどうだったのでしょうか。

1938年、日本軍が漢口ヘ漢口へと進軍する最中に、京浜工業地帯の軍需産業に働く女工たちのあいだにささやかなサークルが生まれました。それは、残業の帰りに、一人の少女が「あら、あのよく光っている、あれなんて星かしら」と聞いたことから始まったサークルです。

「どうして星には名前がついたんでしょう」というような素朴な疑問から、『太陽系の世界』、『地球の歴史』、『人間の歩み』などの勉強会となっていきました。そのなかで、彼女たちは人間愛というようなものを知り、たとえ口に出して言えなくとも、いま進められている戦争は侵略戦争だということを悟ることができるようになります。

これは、山代巴さんの自伝的小説『囚われの女たち』によるものですが、このサークルがきっかけとなって、山代さんは夫の吉宗氏とともに特高に逮捕され、夫は敗戦の数か月前に獄死します。

「ちらちらと降る雪が戸越に入って故人の上に静かに落ちるのを、じっと見ていた私は、何とも言えぬ、表現しようのないものがぐっと胸にこみ上げて、何か絶叫したい思いでした。……その衰弱した、けれどもやすらかな表情の死顔……」。

これは彼女の弟が、死体室での故人との面会のことを獄中の姉に伝えるため手紙に綴ったものです。私は、これを読んだとき、その思想によって殺された人の死というものが、強烈に、しかも降る雪のように音もなく伝わってきて、しばらくは茫然としてしまったのです。

戦争責任の追究もなされず、侵略した国国にわびることもせず、その一方で、彼らの死の意味もまた忘れられてきた——これが戦後の日本の反戦平和運動です。それは、日本人が戦前からずーっと引きずっている、〝何か〟が原因しているようでなりません。

【参考文献紹介】

■『囚われの女たち』全10巻山代巴著(径書房1980~86)

1942年9月から44年3月まで、私は中国産地の三次盆地にあった前近代的な牢で、(中略)前科20犯を越す窃盗犯などに励まされて生きがたい中を生きたが、そこでの日々は、人間はどこでも自分を見出し、他人の中の美しいもの善なるものを見出して、助けあいつつ生きるように出来ていることを学ばせた。だが、1944年3月から45年8月まで暮らした、近代建築の和歌山女囚刑務所では、様式だけの近代化は、囚人を人格ある近代人に高めるものではなく、むしろ人間を物として、数として扱うものであることを実感させた。(中略)近代兵器による劫火への恐怖の中で、(中略)虚脱と虚無で弱肉強食の地獄を作っていくのを直視することになり、その中での人間性の抵抗は、互いの人生を認め合い助け合う以外にないことを学ばせた。

■『丹野セツ——革命運動に生きる』山代巴・牧瀬菊枝編(勁草書房1969)

■『田中ウタ——ある無名暇士の墓榎』牧瀬菊枝編(未来社1975)

☆☆☆☆☆

あなたも国粋主義者になれる—『常識の試み』

最終回

66 日本の國民に参政櫂を典へて居るのは、國民をして自ら政治を為さしめんとする所謂民衆政治のためか。

67 帝國議曾が議定した法律案を裁可して員に力のある法律とすると否とは天皇の大櫂の自由であるか。

68 日本の内閣は政黛内閣でなくてはならぬと云ふものがあるがこれは正しいか。

69 日本の立憲政體は如何なる基礎の上に存立して居るのか。

70 今日の状態では多くの日本の人々はどんなに一生懸命働いても、人間らしい生活をして、子供を中學校や女學校を卒業させることすら出来ない。どうしてこんなに日本人の大多数は貧しいのであるか。その原因を最も重大なるものより順次に記せ。1~5

71 日本の政治の究極の目的は何にあるのか。その重大なるものから記せ。1~5

72 日本の政治の究極の目的と、英國や米國の政治の究極の目的との異なる貼と同じ貼とを記せ. 同じ貼1~5 異なる貼1~5

73 或る人は、國民が全滅しても、國家のために全滅するなら、名誉の全滅てあると云ったが、それはどんな意味でかく云ったのであらうか。それを想像して記せ。

74 日本の天皇陛下は、萬民の福祉を増進することを以て、中心の欣榮となし給ふてゐらせれるのに、時に宣戦を布告遊ばすのはどう云ふ理由であらうか。

75 世界の各國は平和を欲して居るのに、多面では平和を破る―つの剌激となると思はれるやうな軍備を益々充寅して居るのは何の必要のためか。

76 どうしたら軍備を無くして、世界の直の平和が保たれるやうになるであらうか。

77 満洲國の獨立を日本が助けて居るのは結局何のためか。

78 國のために國民が戦死するのは、國民としての最高の善行為であるが、全國民が全部戦死することも又最高の善行為であらうか。是れについて深く考へて見て諸子の意見を記せ。

79 日本國の使命は何であるか。

80 今諸子の記した日本の国の使命を果たすために、國家や國民はどんな方法を持つて居るか。

81 日本軍が軍備を充寅して居る直接の目的は何か。

82 日本軍が軍備を充賓して居る終局の目的は何か。

83 日本人が一生懸命に活動して居るのは、終局に於て結局何のためか。

84 人が物を食ふのは結局何のためか。

85 人が生きんとして居るのは結局何のためか。

86 諸子の勉強して居るのは結局何のためか。

87 あなた方の家庭では、前記の事實に對して、どんなに考へて居られるか。

88 今日本の全國民のもつとも悩んでいるものの1つは、この生活難である。この生活難は如何したら打破出来るか。

89 今日相互に人々が生活している上に於て、1番訣けて居ると思ふものは何か。自分の経験に訴へて、それを記せ。

90 我々の日々の行為の奥には信念が働て居るものである。例へば「勉強すれば必ず成功するものである」とか、或は「精神一到何事か成らざらん」とか或は「天は自ら助くる者を助く」とか或は「一切は運命に支配せられる」とかはこの例である。それなら諸子の日々の重要なる行為の奥にある信念は何であるか。よく考へて見て自分の本嘗の信念と思はれるものを記せ。

91 日本の國の危急存亡の秋に當つて、到底通常の正しい方法(例へば悪法の定むるところによって行動するが如き)では日本の國が救へないと思ったら、憲法を破るやうな非常手段に訴へてもよいと思ふか。簡軍にこれに對する意見を記せ。

92 貴方が前問のやうな場合に逢遇したら、貴方はどうするか。最も賢明な方法を考へ出して記せ。

93 暴力を以て政治組織を變ることは法律で禁ぜられて居るが、若し暴力を用ひてやった結果、前よりも一層よい社曾が出来たとしたら、この行為はたとへ法律を犯したからと云つても、よい行為であると云ひ得るか。

94 「赤化」と云ふことを人が云ふが「赤化」とは何のことと思ふか。知つて居ることをせ。

95 勞働争議とか小作争議とか云ふことがあるが、これ結局何を要求するのか。又その要求は正しいのか。この二つに答へょ。要求する貼1~3。上の要求の批判。

96 前問のやうな争議の起るのには、その起る原因があるが、その主な原因は何か。重要なるものより順次に記せ。1~4

97 前の問のやうな争議を無くするのには、どんなにしたらよいか。その解決法を記せ。

98 5.15事件の被告達の行為は當然な行為と思ふか。或は不都合な行為と思ふか。それを判断し、その何れにしてもさう判断する理由を奉げよ。

99 5.15事件の被告達の行為が、世間で一般に若し是認されて居るとしたら、それは何のために是認されて居るのであらうか。

100 5.15事件を公平に大膽まれに批判せよ。

101 共産主義は何について、どんなことを主張するのか。

102 共産主義が我が國の社曾組織に根本的に合はないのはどの點だと思ふか。

103 共産主義が我が國に根本的に適用できないにもかかはらず、尚それに努力する人々が絶えないが、それならそれ等の人達は如何點の認識が缺けて居るのであるか。

104 共産党の人々について如何なる點を憎むか。又若し感心する點があれば何か。各々二三を記せ。憎む點1~3。感心する點1~3。

105 共産主義の為に努力する人々と明治雑新の志士と如何なる點に於て似て居り、如何なる貼に於いて全く異つて居るか。似て居る點1~3。。異る點1~3。

106 所謂「右傾思想」とは何を言ふのであるか。

107 所謂「右傾」の人々と所謂「左傾」の人々との根本動機に就いて、相違して居る貼と一致して居る貼とを二三記せ。

108 日本精神とは何を云ふのか。

109 建國の精神とは何を云ふのか。

110 我國の武士道の精神とスポーツマンシップとは同じであるか、違ふ貼があるか。あるとしたら如何なる貼が違ふか。

111 我國の武士道の精神は現今の社曾に適用され得るか否か。適用され得ないとしたらどの貼であるかを記せ。

112 我々が日本の國家社曾のために思ふ存分の働をなすために、先ず何より必要な心の準備は何であるか。それについて重要なるものから順次三つを記せ。

113 故郷とは人に自己を發見させる所であると云ふが、同様に日本の國は日本人をして直に日本人たる所以を知らしめる所である。日本の國が我々に日本人と云う意識を強める要素は何であると思ふか。それを重要なものから順次記せ。(了)

【この『常識の試み』を転載して思うこと】遠藤京子

「神国・日本」———などということがいわれたりしますが、この設問をひとつひとつ読んでいくと、いったい何を目的としているのかが、おぼろげながら分かってきます。わざわざ、他国の王政などとの比較を挙げている点など、なかなか意図的です。

大日本帝国憲法下で神秘化され、神格化された天皇制は、人びとの心の奥深くにまで浸透し、それは、人間の資質そのものを規定してしまっていたようです。

天皇制に反対する立場の人びとも、そのでは例外ではなく、1933年、当時の共産党の神秘化され、神格化された党首、佐野学が「伝統の優秀性賛美、侵略戦争肯定」をすると、神格になびいた大最の転向者を出したわけです。 さて、敗戦後、人びとはそのような資質を克服したでしょうか? 誰かを神格化して信奉することは、自ら考え、分析し、解決する訓練を回避する、言ってみれば思想の手抜きです。

☆☆☆☆☆

特集 現代天皇論の変質

《蜚語》ライブ第1回/文字起こし

『天皇観の戦後史』1988 講演 丸山邦男氏

司会/山口泉

1988年4月16日 目黒区民センター

丸山邦男

1920年、兵庫県に生まれる。早稲田大学文学部中退。全日本炭鉱労組書記、月刊誌《丸》編集部等を経て、56年以降、フリーライターに。鋭い政治批判・財界批判・アカデミズム批判・ジャーナリズム批判により、「1匹狼型評論家の典型」(松浦総三)とも評される。現在、日本エディタースクール講師。日本ジャーナリスト専門学院講師。

著書『豚か狼か』(三笠書房)『天皇観の戦後史』(白川書院)

『遊撃的マスコミ論ーピニオンジャーナリズムの構造』(創樹社)他。

鎌倉市在住。

山口泉

1955年生まれ。作家。 著書『吹雪の星の子どもたち』『星屑のオペラ』(径書房)『旅する人びとの国・上下』(筑摩書房)他。

司会 いま、《天皇》の問題について論じるというのは、非常にやる必然性があるような気もするし、また、同時に別の意味で、実は、どこか落ち着きの悪い感じもあるわけです。最近、〝Xデー論議〟というのがあちこちでとみに盛んで、たとえばある雑誌に、テレビ局が「今上天皇崩御」に際して、2日間どんな番組をやるかという絹成表がリークされたりていて、それはそれで話題を呼ぶ……というような状況があります。

ただ、1つ考えてみると、どういう立場からにせよ〝Xデー〟ということに関連して、いまジャーナリズムで言われていることというのは、大きな意味でいうと、天皇とその周辺のイべントに何らかの形で加担しているという気もするわけです。天皇を批判する人も支持する人も、なんらかの形で天皇の死というイベントに加担させらざるを得ないという状況があるということがいえます。

もう一方では、〝左翼〟とか〝進歩的勢力〟と呼ばれている人たちのなかに、天皇の問題について、これまでと若干違った論調が見えてきているような気がするんです。それは、右翼と呼ばれる人たちが天皇を支持するのは昔からそうだったんですけれども、左翼のなかで、いわば新左翼といわれる人たちよりもさらに若い世代やあるいは、それに対してある程度影響力を持つ、ある意味で優れた思想性を持つ表現者の方に、「天皇というのは、日本を考えるときの中心的な問題ではないのではないか」という風潮が、だんだん生まれてきていることが、とても興味ぶかい現象だと、私は思うのです

けれども。

たとえばそういう人にとっては、「戦争責任」というような言葉は、まさにこれまでの古い左翼の駄目な体質を集約している言葉になるわけですね。そういう人たちがあの15年戦争に関して発言する内容というのは、基本的には「戦前の軍部を中心としたシステムと無能な官僚システムとが、あの忌まわしい戦争を遂行したのであって、天皇というのは、その理由に利用されたマスコットにすぎない。したがって、日本であくまで問題にすべきなのは、戦前では軍部中心の国のシステムであるし、戦後ではアメリカとの関係だ」

ということになります。アメリカとの経済関係のなかで、その軍事力によって一方的に保護されながら、経済発展だけを謡歌してきた日本が、いまや世界最強の企業国家となってしまっている。その結果として貿易摩擦も起こり、アメリカとの関係もそろそろ危なくなってはきたけれども、これまではともかくそれだった……と。

したがって、こうした認識においては、《天皇》の政治的意義とか比重というのは、相対的に軽く評価されざるを得ないということになります。日本の歴史を見たときの天皇というのが、ほんとうに政治的な中心であったことなど、近代史に関してすらも、実は一度もない。ましてや江戸時時代以前はどうかといえば、天皇というのは、農業のお祭りの神様にすぎなかったし、中世以降は武家社会の支配のなかで、経済的にも政治的にもすべて実権を剥脱された、京都の貧乏公家に毛のはえたような存在にすぎない、という話になってくる。

それは局面ごとの事実としては、私もある意味では当たっている部分があると思うのですけれども、ここで指摘しておかなければならないのは、そもそも天皇論というのを、そのように古代から現在までを全部を素材として、通史としてやることに間違いがあるのではないかということです。私にとっては、「戦後民主主義」と呼ばれるシステムのなかで、天皇という存在に関して、いちばん強く感じるのはなんといっても明治以降の天皇であり、軍服を着た天皇、それから戦後のTVの『皇室アルバム』とかを通じてやってくる天皇のイメージなわけです。ですから、歴史的にその〝血統〟に一貫性があるかどうかは別にして、私は、江戸時代の終わりまでの天皇(それは、残念ながら日本の文化の核ことのできない一つの要素でもありますし———)と、明治以降の大日本帝国、および敗戦後の日本国とに一貫している天皇については、どうしても分けて考えたい。そうしなければ、もうこれは明瞭な欺輛ということになってしまうのではないかと思っています。

ところが進歩的勢力のなかで、天皇なんていうのは今はどうでもいいんだよなんていう人びとは、どちらかといえばその天皇論を通史としてやってしまっていて、明治以降の天皇を特に取り上げて問題にしていくということをどちらかというとしてないのですね。

一方で、ちょっと前の新左翼〝旧・新左翼〟というんだそうですが、そこで天皇を問題にしている人びとはどうかというと、これがまたひどく情けないことになってる。もう20年も30年も、天皇の戦争貴任とか、天皇制批判とかしてきて、しかもそれがなんの実りももたらしていない。

まず、彼ら自身のなかでもうんざりしている部分があります。また、そのきわめて特殊な了解関係を前提とした閉鎖性というのは、いわば〝職業運動家〟のためのものであって、実際には天皇制批判の運動をしている人たちが一部左翼知識人にいても、その人たちはほんとうに天皇制を廃止できると思っているのかと、逆に聞いてみたくなるくらい〝運動のための運動〟をしているにすぎなくなっているような気がする。まず、菅孝行氏あたりには、ぜひ間いてみたい。(笑い)

そうしたなかで、もっと若い世代、今の10代、20代の人たちに天皇のことを間いてみると、「あれは、なんか気のいいおじいちゃんが手を振ってるだけや」「そやさかい、悪いことをせえへんのやったら、いたって構へんのやないか」と……ここだけ、なぜか突然大阪弁になってますが、他意はありません(笑い)……いうくらいの認識が、漠然と形成されてきているということがある。ほんとうは、何かをする、しない以前に、存在していることそれ自体が大変な暴力であるような存在というのもあるのにね。

そういうときに、左翼といわれる人たちのなかにも、やれ「本当の敵は日本の企業である」とか、やれ「アメリカとの同盟関係だったんだ」というふうに、非常にスカッと割り切った言い方がでてきているわけです。しかし、はたして天皇的権力や国家というのは、それほど明瞭に、日本の歴史を見たら、どこにも実態がなかったものだといえるのかどうか———。

専門の学者政治学者、歴史学者が書いているどの天皇論を見ても、この点は、むしろ意図的なんじゃないかと思うくらい、きわめて曖昧にされてしまっている。自分たちの作った図式や概念、定義に縛られて、逆になんでこんな目の前にある、生活の空間のなかにあるものを論じられないのかと不思議に思うような、もどかしさ———そのもどかしさを、私が初めてすっきりさせることができたのが、ほかでもない、今日ここにお招きした丸山邦男さんの『天皇観の戦後史』という本だったわけです。

この本は、扱われているのは題名の通り〝戦後史〟であって、いわば、敗戦から後の日本の歴史のなかでの天皇というものを論じているだけなんですけれども、実はそのなかに明治から後の大日本帝国と呼ばれた国と、その天皇、それにその国民との関係も非常に見事に書かれていると思います。この本のメインの流れというのは、「天皇は神か人間か」———天皇の〝人間宣言〟と称されているものについての、丸山さんの批判から始まって、それまでは神であった天皇が人間になったという、戦後民主主義というのはなんだったのか、憲法のなかにそれがきちんと規定されてしまっている、日本国憲法というのは、一体どういうものなのかということについての非常に根底的な批判があるように思います。

そして、さらに興味ぶかいのは、今の左翼の新しい勢力がアメリ力との関係をいう以前に、《戦後天皇》というものの在り方を、日本という国のアメリカとの経済関係のなかで、非常に深く追求しておられることなのです。しかも、学者的なやりかたではなくて、その戦争で死んだ人、殺された人たちに対してのの痛みと、その後、こうした欺酪的な体制のなかに生きている自分たち自身のやりきれなさみたいなもの……その両方に耐えながら、天皇というのは、ある種の人たちの言うようにそれさえ否定すれば良いものではないけれども、かといって絶対的に無力なものでもない。非常に日本という国、そこに生きている自分たちの現実を考えるときに、どうしてもある程度の答えを出さなければいけないものだという、明確な認識が貫ぬかれているような気がします。この本が出たのは1976年、いまから12年前なんですけれども、最近の左翼の人たちのなかでのある種の天皇無力説、「天皇なんて今言っているのではダメだ。問題は別のところにある」というような論調が出たきたのは、この本の刊行よりも後のことで、その間にそういう風潮がものすごく加速されたと思います。

たとえば、こんど出た遠藤さんの《輩語》の最新号に『サラダ記念日』についての批判がありますが、そういったものが支持されるという世の中の状況と、天皇という存在に対しての関心のありようがとても希薄になってきているということは、ある意味ですごく密接な関係があるような気がするんです。きょうは、この本の出た76年から後の《天皇観の戦後史》を、ぜひうかがいたいと思います。今この状況について本当に批判、ないしはいろいろな意味での分析をしていただけるのは、日本でこれまで天皇について発言してこられた批評家の方のなかで、その深さとか全体性において、丸山さんをおいてはほかにないのではないかと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

丸山邦男

《天皇観の暇後史・1988》———庶民的な実感を出発点として

私は、初めから意図的に整理した上で、天皇についてものを書いてきたわけではありません。直接、眼のまえに天皇という存在、あるいは天皇を取り巻く背景、糸を引くもの、利用するものなどが見えたときに、それをしてきたわけです。また、天皇とか、天皇制とかについて、専門的に歴史的な天皇制研究や、憲法学者などが論じている、象徴天皇制の「象徴」とは何かなどについて、深く読了したわけでもありません。私の立っている地平は、ごく素朴な、私自身の庶民的な実感を前提としているわけです。

事実、学者の書いたものを読んでも、「天皇制」ということがよく分からなかったし、そもそも私の青少年期には「天皇制」なんて言葉はなかったわけで、天皇制というのがあったのかというのは、戦後になって、占領軍による「解放」が行なわれた後に、そういうことが分かったわけです。戦争中の戦争責任を含めた、天皇制に対する弾劾が激しく行なわれていたし、あとから占領下の文献とか著書を読んでみると、やはり日本の天皇制というのは、戦後、ぎりぎりのところまで追いつめられていたようです。当時、日本を支配していたマッカーサー司令官は、それまで天皇が「雲の上」だと思っていたところが、そのまた「上」ができてしまったという感じでした。

敗戦後の数年間を、私も含めて当時の青少年はそのように迎えたわけです。

敗戦後、続々と現われた〝平和主義者〟たち

一方、戦前に天皇制批判をもっていたという人が、敗戦後に、とくに知識層の間から続々出てきたし、政財界人でも、「私はもともと戦争に反対していた」というような人が続々出てきて、まるで政財界の世界から知識人、私から言わせれば偉い人たちがみんな、戦争に反対だったという言論を繰りひろげた。日本は、戦争反対者ばかりだったとしか思われないような状況だったわけです。私が最初に疑問を持ったのは、天皇の地位とか、戦争遂行における役割とかいうことじゃなくて、戦争そのものだったわけです。そんなにみんな反対していたのなら、どうして防げなかったのか。では、そういう人たちは、戦争中どういう発言をしたのか、どういう行動を取ったのかと、私たちはそんなことはちっとも聞いていなかったというような感じで、ぶぜんとした印象をもっていたのを覚えています。それだけ反対者がいて、なぜ、戦争を止められなかったのか、という——。

なかで、たとえば印象に残っている例を挙げると、「戦争には反対だった。私は平和主義社だった」という人に、作家の船橋聖一さんなどがいます。彼は、「学生たちが拳を振り上げて、戦地に赴いて鬼畜米英をやっつけてやるんだと叫んでいたり、特攻に出撃する学生が挨拶にきたりしたときに、自分がそう力むなと言っても、彼らは狂気のようで、説得しようにも説得しようがなかった。特攻隊に行く学生に、なにも自分から犬死にしに行くことはないじゃないかと言ったら、逆にくってかかられるような有様だった」というようなことを言った。それで、舟橋聖一さんは、「私はもともと平和主義者だったから、戦争中は山の温泉に行っていて、芸者なんかと湯船のなかで遊んでいた」というようなことを言っていて、「だから私は平和主義者なんだ」と言う。

そこで私は、そうか、芸者と遊んでいるのが平和主義者というのか(笑い)と———。そうするとあれだけ声高に文学者も含めた、政治家から言論人、知識人たちが、「青年よ、銃を取って戦え」と言ってきたあれは、一体なんだったのかと疑問をもったわけです。それが、戦後、解放されたといわれていた時代に、最初に持った疑問です。

〝人間宣言〟が先にできて、それに合わせて憲法が作られた。

リベラリストも左翼も、知識人たちは世をあげて、「平和万歳、解放万歳!」という雰囲気だったのですけれど、私自身は、ぶぜんとした感じをもっていた。いわゆる特攻隊の生き残りたちは、やぶれかぶれになって街頭で暴れまわるというような状況だったわけですけれども、そうした心情に近いものがあった。そのなかで、戦艦武蔵の生き残りである渡辺清さんは、海軍時代の短刀をいつも持ち歩いていて、天皇はいつ自決するのかということを考えていた。天皇が自決すれば自分も腹を切ろうと、待っていたんだそうです。

ところが、いつま経ってもそういう報道がない。そして敗戦の年、1945年があけて1946の正月元旦、新間を広げてみたら天皇の詔勅が載っていた。これがいわゆる〝人間宣言〟ですね。この〝人間宣言〟が、戦後ずーっと今にいたるまで生きているし、憲法も天皇の〝人間宣言〟にのっとって、今の平和憲法と称するものが作られているわけですね。そして、「天皇は日本国民統合の象徴である」という、冒頭の第一条ができたわけですよね。ですから天皇の〝人間宣言〟が先にできて、それから憲法が作られたということ。つまり、天皇の〝人間宣言〟に合わせて憲法が作られた、そういう経過があるわけです。

〝象徴〟とは何のこと?

戦後の国会でも、海法草案がいろいろ論議されたとき、草案には「天皇制廃止」かぢ、「象徴なんていう曖昧な言葉ではなくて、はっきりと元首と記録すべきである」という意見まで、あったわけです。 戦前の大日本帝国惹法にあったような、「天皇ハ神聖ニシテ犯スヘカラス」というようなものを支持するようなのは、右翼を含めてもありませんでしたが、それはやはり占領下で、マッカーサーに呪まれるのが怖いからか、誰も言い出すものがなかった。それを「元首」というような形に言い換える、そういう惹法草案もあったわけです。その時代に初めて、耳なれない言葉として〝象徴〟という言葉ができたわけです。これが、後になって改憲派が主張する「占領軍が書いたものであって、それをただ日本語に翻訳した憲法なんだ」と——だから、〝マッカーサー憲法〟なんだと、アメリカから押しつけられた憲法だから、これを自主的な憲法に改めようではないかというような議論として、改憲論争が生まれたいきさつなわけですけれども。そのまえに国会で、象徴論議というのが非常に活発に行なわれたわけです。象徴とはいったい何なのだと。こういう疑問は一般の人たちも、もちろん持つのが当然で、国会でも野党——社会党、共産党からそういう質問が出てきた。そのときに、当時の〝金森徳次郎〟という人が、名答をしたわけです。「象徴というのは、日本国民の憧れの象徴だ」と(笑い)。これを名答だといって褒めそやしたのは、当時の新間をはじめ、ジャーナリズムだったわけです。「日本国民の統合の象徴だ」といっても、よくわからなかったのが、「憧れの象徴だ」と——。誰がいったい憧れているのかと、私は言いたいわけです。かつてはたしかに憧れさせられたかもしれないけれど、いま憧れているとう人は、それではどれくらいいるのか。

天皇制という実態が明らかにされて、戦争を遂行した——これは当時外国からそれらについての文献もどんどん入ってきていたし、実際の戦争指導者というのが天皇自身だったということがあるわけですね。では憧れの象徴というのは、じゃあ誰がいったい憧れているのかと——。では、国民投票でもしたらどうなったかということも疑問として、持ったわけです。

いつの間にか姿を消した「超A級戦犯」

そういういきさつがあり、戦後はかなり天皇制に対する疑問視、反対意見というのは、各界・各層からもあったわけです。それが、その後だんだん、A級戦犯、B・C級戦犯の裁判が行なわれ、A級戦犯の東条以下が処刑されたり、無期懲役になったりしてゆくうちに、奇妙なことになってきた。

その当時のA級戦犯には、のちに総理大臣になった岸信介、大蔵大臣の賀屋興宣、戦後日本政治の黒幕として隠然たる力を持ち、60年安保・70年安保のときには、民間部隊を率いていわゆる安保反対闘争を鎖圧する部隊を編成した児玉誉士夫のような者たちが、名を連ねていたわけです。

戦後初期の占領政策では、天皇はまっさきに、これは米軍というよりも、連合軍の大勢が天皇処刑に傾いていたわけですけれども、この天皇処刑論がいつのまにか姿を消して、1947年(昭和22年)の極東軍事裁判———日本の戦犯を裁く裁判の検事であったキーナンが、「天皇に戦争責任なし」という声明を出したわけです。いうまでもなく占領軍の軍事裁判というのは、日本のいかなる権威・権力よりも強大な力を持っていた、敗戦国に対する戦勝国の裁判です。「天皇に戦争責任なし」という、このキーナン検事の声明が出たとたんに、この鶴の一声で、日本国内の「天皇は退位すべきだ」とか、「責任を取れ」とかいう意見は、一夜にして消えてしまったといういきさつがあるわけです。

「ああそうか、ああそうか」と、占領軍の言葉を信じた日本国民。

それから間もなく、「日本の財界に貴任なし」というキーナン検事の声明がつづくわけですけれども、まず最初に、天皇の戦争責任を解除し、それから財界の責任を解除しという順序で、戦争責任の問題が処理されていった。いったい誰が貴任者かというと、「すべて悪いのは軍部であった」「すべて悪いのは軍部であった」「天皇はもともと平和主義者で、戦争に反対していたんだけれども、軍部が強引に天皇の意見を無視して推し進めたのが、第二次大戦だった」というような言い方をしはじめたわけです。

そういうなかで、当時は「ああ、そうだったのか」という……戦争中はたしかに実際は敗け戦だったにもかかわらず、国民は勝ち戦として、聞かされていたから、「言論の自由、報道の自由が大事なんだ」ということが声高に叫ばれていた時代は、何でも占領軍———とくにアメリカの言うことはすべて正しいのだというふうに受け取るような雰囲気があったわけです。それで、ほとんどの国民が「そうか、そうか」ということになった。

当時、《リーダーズ・ダイジェスト》というのが100万部から700万部と読まれて、それまで「鬼畜米英!」だった日本人というのが、「アメリカ万歳!」というように180度変わっていくわけです。これは、日本共産党も「アメリカ帝国主義」というようなことを最初は言っていたのだけれども、同時に、マッカーサー司令部の前に行って、「マッカーサー万歳」を三唱をするような矛盾した姿を当時記録しているわけです。

その頃から、「なにが、天皇に責任がないんだ?」と、一部の左翼の学者あたりからは声が出ていましたけれども、それはどんどん先細りしていって、圧倒的に天皇には責任はないんだということが大勢を占めてしまって、私自身もその当時は、「ああそうか、ああそうか」ということで、批判的にものを見るという見方が青少年期に育成されなかったためなのか、みんな、「ああそうか、ああそうか」(笑い)ということになってしまったわけですね。

本音と建前の区別もつかなかった戦前・戦中から、

〝占領ボケ〟の10年へ……。

そんなことで、なんとなしに10年を経て、その間に占領期間というのは7年くらいでしたけれど、その占領ボケというものがその後もつづいていて、天皇の役割というものについてはあまり関心を持たなくなってしまったというのが実情だったわけですね。

日本国民というのは99%が「天皇のために」ということを考えていたわけです。天皇は国民のためにあるものではなくて、天皇のために国民があるんだということは、さっき例をあげた舟橘聖一さんも含めてそう言ってきた。いま〝本音と建前〟というようなことがいわれますが、戦前・戦中の日本人は、何が本音なのか、何が建前なのか、分からないような精神構造に置かれていたというのが実情だったわけです。

そういったいきさつの中で、10何年か経って、もう一度、天皇という存在、〝象徴天皇〟という、よく分からない、さきほどお話した天皇論議というのがあったわけですが、憧れの象徴だったというようなことで、分かったような分からないようなかたちで、論議も鎮まった。戦前の「神聖ニシテ犯スヘカラス」というような絶対権力を持った天皇というのはいなくなったし、〝人間〟になったのだから、言ってみれば衛生無害……。たとえ批判的な立場をとっていた人たちも、いつの間にか忘れてしまって、天皇の存在というのが念頭から離れてしまって、あれは過去の悪夢なんだというような理解のしかたになっていったわけです。

生き残っていた天皇石と再会した、60年安保。

私の場合には、「こういう状況があるのか。まだ、天皇制というのは、そのまま生き残っているのだな」というのを初めて感じたのは、いわゆる60年安保です。

戦後15年たったときの安保闘争というのは、初めて国民全体を巻き込んだ、大きな運動でした。当時、安保闘争というのは、「反米闘争なのか」「日本の当時の解体された財閥に替わって、新しく生まれた日本の経済勢力、財界を中心とした独占資本に対して行なわれたものか」というような二つの流れがまとまって一つになって行なわれた、戦後最大の闘争だったわけです。そのなかで、浅沼社会党委員長が刺殺される……。それにつづいて、右翼テロが荒れ狂った時代がきました。

この右翼テロを指導し指揮したのが、その後ロッキード事件に関わった児玉誉士夫であったということは、後になって分かるわけですけれども、黒幕がいるということは、当時でもジャーナリズムの世界では言われていたのです。けれども、児玉誉士夫というのも夕ブーであって、正体を正面から暴露するというようなジャーナリズム、ジャーナリストは皆無だったわけです。腫れ物に触るようにしていた。あるいはおだて上げるというような姿勢だった。現に《文藝春秋》なんかには、そういう痕跡がたくさんあります。そこでも「日本の黒幕」「実力者だ」というようなことしか、言われていない。

アメリカのフィクサーとなることで助命された支配層。

当時、すでにA級戦犯として岸信介とか、児玉誉士夫とかなんかは巣鴨に入っていたわけですけれども、出たとたんに、あっという間に岸は戦後の政治家として、異例の、異様なといってもいい飛躍をしているわけですね。出てきたのが1948年ですが、それから9年後には総理大臣になるという———。

児玉は、1960年の時点で〝表の総理大臣〟が岸信介だとすれば、〝裏の総理大臣〟は児玉誉士夫であったというくらいの力を現実に持っていたわけです。これがなぜ、アメリカの航空会社のフィクサーになったかというと、岸も含めて巣鴨に入って死刑を免れ、出てきた人間は、そこで実はアメリカの一航空会社でなくて、アメリカのフィクサーになることが条件づけちれていたというふうに、これはれっきとした証拠はありませんが、そうとしか思えないところがあります。その変わり方というものを考えてみると、命の保証の代わりにアメリカのフィクサーになったと考えざるを得ないわけす。

その後、占領からも解放されて、一応日本が独立するということになるわけすでが、その〝独立〟というのは、実は引換条件として安保条約というものを呑まされ、その後、日本がアジアの〝不沈母艦〟になるきっかけになるわけです。その括弧つきの独立というのが、いまに到るまで脈脈と続いているわけです。そういったいきさつのなかで、天皇は戦後、〝象徴天皇〟〝人間天皇〟になったといわれているけれども―――。

右翼テロのまえに沈黙した戦後社会

1960年の安保のときに、社会党の浅沼委員長が殺される、右翼テロが荒れ狂うという状況のなかで、深沢七郎の『風流夢瞑』という小説が《中央公論》に掲載されました。この内容は衝撃的なもので、革命が起こって、群衆に天皇家の人びとがつぎつぎと引きずり出され、皇太子の首が「スッテンコロコロ……」と転がったというような内容で、そのときに、それまで首をすくめていた右翼が再起を期して、いっせいに、戦後初めて息を吹き返したわけです。深沢七郎を国賊よばわりし、それを掲載した中央公論社の嶋中社長宅を襲撃するということがあったわけです。そんななかで、天皇という存在が否応なく国民のなかにクローズアップされてきました。

敗戦のときの衝撃が、日本の普通の人たちを襲った。私もそれと同じような形で衝撃を受けた。やはりそれから15年後、それと同じレベルで、また非常に衝撃を受けた。それが、「天皇とはいったい何なのか」と、「天皇制というのは、こういう形でまだ存在しているのか」ということを、もう一度考えなおしてみるきっかけになったわけです。現実には、それまで天皇制というものについていろいろ論議し、または究明していた学者、知識人、ジャーナリズム、マスコミというものが、たった一人の少年のテロによって沈黙させられてしまった。それ以後、日本の状況が大きく変わっていくわけです。ほとんどのマスコミが天皇について、あるいは天皇制について、語らなくなった。それから3年間ぐらいの沈黙、死の沈黙と言ってもいいくらいの沈黙が続いたわけです。その後遺症が、今もまだ続いています。そんないきさつで、安保の後、何か日本の政治形態・国家形態は戦前とちっとも変わっていないのではないかというような疑問が起きてきた。改めていろいんなものをもう一度検証して、そういう眼で見ていくと、それまで見えなかったものが、なんかおかしいということに気づいてきたというのが、『天皇観の戦後史』を書くきっかけになったわけです。

〝神〟の時代に、むしろ血の通っていた天皇

その一つとして、戦争中に日本の指導者たちが書いた、たとえば木戸内大臣の『木戸日記』、『近衛日記』、『杉山メモ』などが公開された。それらによれば、当時の天皇は、戦略などについても相当指導していたことが分かるわけです。それと戦後の天皇を比べると、おかしいのではないかと感じたわけです。まったくなにも反問しない天皇——。人間ならばもう少し血の通った言葉が出てくるのではないかと思われるような場合でも、子ども同士の一問一答のような会話しかない。それに対して、『木戸日記』、『近衛日記』などに出てくる天皇との問答は、ほんとうに人間の判断を持った、人間の会話をしているわけです。そこから、神から人間になったというのはおかしいのではないかと思うようになった。きっかけはそんなところなのです。

国民は〝人間天皇〟という暗示にだまされた

〝人間天皇〟として生まれ変わったということに暗示をかけられて———天皇教の暗示に引っかかって、天皇を見る眼がおかしくなったのではないかという疑問をもって、戦後の天皇と天皇制の経過を、もう一度検討しなおしてみると、やはり「神から人間になった」というのはどうしてもつじつまが合わない。あれだけ人間的な判断や決断をしていたのが、人間性を感じられなくなっている。戦後の天皇の発言を集めたような本もありますが、それらを見ても、人間味が感じられない。そんなふうに見てきたところ、神から人間になったのではなく、人間から神になったのではないかという印象を持ったわけです。それを決定づけたのは、天皇訪米の時の記者会見での1問1答です。訪米前に、日本の国内でも記者会見はあったのですが、そのとき、戦争に対する天皇の役割などという質問は、日本の記者団からは1つも出なかったわけです。ところがアメリカに行って、アメリカの通信社の日本人記者の質問——「原爆投下をどう思われますか」との質問に、「あれは戦争中のことでやむを得なかったと思います」というふうに答えている。

それを聞いて、私は敗戦時の、まだ「神」といわれていたときの天皇の召勅を思い出しました。そこでは、天皇は原爆に関して「敵ハ残虐ナル爆弾ヲ使用シ」と言っているわけです。ところがそれから30年たって、人間天皇になったときの言葉は、「戦争中のことだからやむを得なかった」と変わってしまった。それでは、なんでもやむを得ないことになりますね。アウシュビッツの虐殺も、南京大虐殺もやむを得なかったということになるわけで、もしそれが真実の言葉であるとしたら、これは神か鬼畜生でなくては言えない言葉ではないかと考えざるを得ないわけです。それまで見落としていたことが、そういう感覚で読みなおしてみると、みな、おかしいということが分かるわけです。それまで私自身も気がつかなかった、おかしいと思わなかった———。それはやはり、天皇は神から人間になったんだと思っていたから気がつかなかったわけで、それを逆さまにひっくり返してみると、みんな納得がいくわけです。

「政治」はしなくても「国事」はするという天皇

そういうところから、憲法を読みなおして見ていくと、やはりおかしいところが出てくる。たとえば第3条——天皇の「国事」と「政治」に関してですが、政治には天皇は一切関わらないが、国事行為を行なうというふうにうたわれているわけです。「国事とはいったい何なのか、政治とはいったい何なのか」という疑問がわき、憲法学者に間いてみたのだけれども、どうもそのへんが曖昧なわけです。

戦前の日本は「祭政一致」で、神道に則った政治を行なうということで、「政治」と「国事」が一致していたわけです。それを切り離して、天皇は国事だけを行なうという。これで、やはり日本人というのは安心をして判断を停止してしまったわけです。しかし、そのことを一応検証してみると、「政治」というのは国内政治から外交までをいうわけです。ですから、天皇の外交というのは「政治」であって、一方、戦争というのは外交が決裂したときに起こるわけで、これは「国事」ではないかと思うわけです。ということは、国事というのは戦争が含まれるということになります。一方、憲法第9条があるにもかかわらず、自衛隊という世界第6位の軍事力を持っているという。これだけ歪められている憲法のなかで、「国事は戦争を含むものではないか」という解釈———。これまで憲法第9条をまったく骨抜きにしてきた戦後の政治のありかたからすれば、天皇の名によって戦争を始めるということが、この条文のなかに暗に折り込まれているのではないかと、またはそういうふうな説明をすれば、第9条と同じようにまかり通るのではないかと考えざるを得ないわけです。

天皇は、「人間」から「神」になった

天皇は神から人間になったのではなくて、人間から神になったのだということを前提として、天皇の言動なり、いろんな政治家や天皇のことをいう人たちの話を間いていくと、それまで曖昧にされていた、水掛け論に終わっていたものが、水掛け論ではなくなって、おかしいことはおかしいということがはっきり見えるようになるのではないか。そのヒントが、天皇が「神から人間になった」のではなくて、「人間から神になった」のだという論理の逆転のなかにあると思うのです。生き神様にさせられたのか、意識的に演じているのかどうかは解明されていませんが……。

現にA級戦犯のなかにも、大川周明のような例があります。日本の戦争をリードした思想家といわれる大川周明は、結局、頭がおかしいということで、精神異常者ということで無罪放免になったのだけれども、あれは実は連合軍の検察官の眼をごまかすための芝居だったのだということが後にわかったわけです。

いまだに天皇は芝居を続けているのか、死ぬまで芝居をやり通すのか、それならば日本一の役者として、文化勲章でも与えてもいいのではないかと思われるくらいなのです。(笑い)

以上、天皇の問題を考えるときのヒントになればということで、お話しました。

司会 どうもありがとうございました。「国事」と「政治」という概念の問題、それから天皇というのはつねに戦争に関係したものだという丸山さんの言葉が、とても印象的でした。とりわけ、この「国事」と「政治」という欺瞞的な区分けのしかたは、戦前・戦中・戦後を貫ぬく天皇と日本という国の性格を規定する上で、きわめて大切なもののように思います。また、いま丸山さんのお話をうかがっていて改めて気がついたのですが、あの75年のロッキード事件というのは、その主役として出てくる児玉誉士夫や小佐野賢司という人の昭和史におけるプロセスを見ても、その彼らの存在がああした形で白日のもとに引き出されたという意味で、戦後日本の企業社会というものが——好むと好まざるとに関わらず——対米従属経済をまさに脱しようとする時期を象徴するような、エポックメイキングな事件だったのですね。当時は、アメリカ資本主義のしぶとさと、それとはうらはらの伝統的民主精神の両面から日本が撃たれたかのように言われていたのですけれども、実はあのときに、経済の競争の問題として、アメリカが日本に追い抜かれたのだといってもいいのかもしれない。ロッキード事件以後の日本は、《戦後》をすごく意図的に隠蔽しながら、天皇と経済システムというものとの関係に、非常にうまく折り合いをつけてきたような気がします。それと、私は1955年生まれなんですが、自分自身が一度、天皇というのは、血の通った人間じゃないのではないかとという凄い恐怖感を覚えたことがあります。というのは、靖国神社のなかの宝物館という、一種の歴史博物館に行ったときなんです。今から2年ぐらい前のことです。

いわゆる左翼の人たちで靖国を批判する人は、相当いるんですけれども、聞いてみると実際に行ったことがあるという人は、なぜか少ない。(笑い)その宝物館での最初の印象は、人間の死というものが伝票化しているということです。軍票とか戦死公報、戦死者名薄といったものが、それぞれは1枚1枚の紙にすぎないのに、こんな高さになっている。

またもう一面、生身の血みどろの死が、何か得意げに誇示されてるところがある。「阿南陸軍大臣自決の際の血染めの軍服」なんていうのを着たマネキンも展示されている。やれ《フォーカス》だ、《フライデー》だという雑誌が「死」をパッキングしているこの現代の日本で——しかも東京で、あれほどグロテスクなものを見られる場所というのは、ちょっとほかにない。(笑い)

特攻隊の人たちの写真とか遺書とかもあるのですけれども、彼らの遺影に、いま日本でいちばん顔が似ているのは、甲子園の高校野球の球児たち。 坊主頭にしてるとかいうこともあるんでしょうが、ほんとにそっくりで、この発見にはとても鷲いた記憶があります。その彼らの乗りこんだ〝人間ミサイル〟《桜花》が米高速機動艦隊に突入する場面なんてのが、ジオラマ風に再現されたのがガラスケースに陳列されてる。田宮模型かなんかのプラモデルを使ってね。この無神経さにも、何か空恐ろしいものがあります。

しかしなんとっても、自分ただ1人のために命を棄てたとされる、その数百万の死者がいるとされてる、ああいう場所をすぐ裏にひかえながら、戦後40何年間を生きてこれた人というのは、たいへんな神経の持ち主だなと驚嘆しました。

まだ行かれたことのない方、とくに戦後生まれの方には、ぜひ入ってご覧になることをお勧めします。ここで私がご紹介している靖国神社宝物遺品館は、あとで遠藤さんから見せてもらった資料によれば、そもそもは明治15年に開設されたものが、「昭和20年に廃止され、36年に再び開館した」のだそうです。丸山さんの講演のなかの、「占領ボケ」の時代ののち、初めて戦後にも天皇制の脈脈とつづいていることを認識したのが60年安保だ、というお話とのあまりにも見事な符合に、茫然としました。(山口泉)

【参考資料】

ミニミニカラー文庫10『東京の博物館・資料館・植物園―――人類のさまざまな歴史と遺産』(昭文社・1979年刊)

《ひとこと》8~9年前から、丸山邦男氏のお話をお聞きしたいと思っていて、やっと実現しました。丸山さん、山口さん、ご参加いただいたみなさん、どうもありがとう。これからも《蜚語》ライブをやっていきたいと思っています。今考えているのは《ふりかけトーク》。家族・親子・男女・戸籍など、そもそも《蜚語》発行などという無謀なことを始めた原点に帰って、少し真面目に考える会をやりたい。どうぞみなさん、こんなふうに、こんな人に、こんな事を……など、ご意見をお寄せください。(遠藤京子)

☆☆☆☆☆

神棚・イエ・天皇制国家——四国山地の内奥の僻村に見る、

天皇制国家の形成

西倉潔(建築家)

7年ほど前の夏、四国・徳島の西南部、三好郡地方に点在する山村の集落調査に出かけたことがある。10日間の日程で、平家落人伝説の村——東祖谷山村周辺の集落をかけめぐった。

美馬郡は、徳島平野を東西に流れる吉野川をさかのぼり、さらに南へ四国産地を入った山のなかにある。曲がりくねった山道を進むと、山の南斜に、うっそうと繁る木々にうもれるように茅葺の家々が見えてきた。何棟かの家屋が並列され、麓から段状に配置されていて、谷をへだててその斜面をのぞむと、ひとまとまりの集落のすべてを見渡すことができる。

風景は、時代を一気にさかのぼったかのようだった。いまだに残っているのが不思議なくらいの山村——日本三大秘境といわれる祖谷の姿だった。

*

この地方は、かつては、楮・三椏を栽培し、和紙を作ったり、山林の経営なども行なわれていたが、吉野川流域の藍作地帯ほど豊かではなかったようだ。今では残された70歳以上と思われる老人たちが、家々の前にある段々畑で、ソバを栽培する程度である。10日間というもの、若い人の姿は、まったく見ることがなかった。極端な過疎地域だった。

調査の目的は、社会制度と住居の造り——主に間取り——が、どのような対応関係を持つかということだった。今なおこの東祖谷山村地域には、古い家屋で、三百年以上も前にたてられたものが数多く残っている。それらの民家の間取りの実測と、そこに住む人々の記憶に頼っての調査1昔の生活•それら各部屋の使い方(寝る部屋とか、食事をする部屋とか)・呼称など•他の家との関係(本家・分家)を、間き取りによって実施した。

自給性と閉鎖性の強い僻村ならば、比較的その制度的側面(村を形つくるしくみ)も見えやすく、かつ近代以前の家屋も数多く残っているのではないかと考えられた。

*

民族学によると、日本の村落構造は、大きく二つに分類できる。東北部に多い《同族型村落》と南西部に多い《年齢階梯制村落》との二つである。

《同族型村落》とは、家長制を基本にして各家々をさらに本家・分家などに位を定める、家格の強い村落である。また《年齢階梯制村落》とは、家格は弱く、村の梢成員を年齢と性別によって区分けするしくみを持った村落である。たとえば「若衆組」・中老組」・「娘組」といった区分をする。

家の間取りに、この村落の制度的なものを見るとすると、《同族型》ならば家の格式を示す部屋(ザシキ・トコノマ)がはっきりとした形でそなわっている。その部屋が他の家と家との交際の均として使われることになる。

また一方の《年齢階梯制》では、そういった家同士の交際の部屋はそなわっていないか、あっても間取り上の位置は変わってくる。そして、《同族型》には見られない隠居屋や、また村の各年齢層に対応した寄り合いのための建物が、村全体の所有物として存在していたりする。

東祖谷山地域の村は、明らかに《年齢階梯制村落》だった。隠居制度が一般的で、そのための隠居屋が別棟で建っている。また年齢・性別に対応してさまざまな「構」組織が存在していた。

老人は、一定の年齢になると母屋に並べて建てられた隠居屋に移り住む。村の実権は、より若い層にゆずられていく。家長的な権力は弱く、むしろその権力そのものを村の性的=年齢的な社会絹成によって否認される。

また、東祖谷山村に特徴的なことは、南北朝期に北朝系の東北出身の武士層が入植し、《同族型》の大規模な住居を《年齢階梯制》の村のなかに作っていたことである。これらの家は、村の組織とは雛れた位置にあって、今現在でも皇室との関係が深く、産着に使う木綿の布を献上している。さらに、村の多くの家が、その規模に不釣合なくらい大きな「神棚」を持っていることだった。

「神棚」は一間の間口を持っていて、そのなかには「天照皇大神」の掛軸・天皇「ヒロヒト」の白馬にまたがった写真、また皇后とともに写った写真が飾ってあった。

先に述べたように、この村が《年齢階梯制村落》だとすれば、このような神棚と、それをそなえたザシキ(この地方では「オモテ」という)は必要のないものと考えられる。南北朝の頃入植した武士層が住居の造りまで変えさせたのだろうか。

いや、隠居制度がつい最近まで行なわれていたことなどから、もう少し違った時期に、この神棚は作られたのではないか。

本来この神棚は押し入れがあってもよい場所で、その押し入れが改造されたのではないだろうか。それは明治期だったのではないかと考える。

*

明治より始まる近代天皇制支配は、家族国家観をその支配の正当的根拠としていた。それゆえに、家父長的な「家」制度を持つ《同族型村落》は天皇制への移行を容易なものとした。

しかし、家父長的権力の弱い《年齢階梯制村落》では、度の導入は容易ではない。「家」制度は《年齢階梯制》と対立するものだからだ。明治天皇制の初期において、この《年齢階梯制》の村へその国家形式を植えつけていく過程で、「神棚」の付加が行なわれたのではないだろうか。

近代天皇制の支配機構の巧妙さは、たんに「家」制度の確立だけではなかった。ともすれば強固な「家」制度では、「家」の存亡のために、「家」の利害対立が発生する。国家利益に人的資源を供給させるためには、「家」と「家」を横断するような制度も必要だったのだ。この時期に利用されたのは、《年齢階梯制村落》のなかにあった「若衆組」の考え方だった。

この「若衆組」は、《同族型》――「家」制度のなかにはなかった。のちに「青年団」ないしは「在郷軍人会」として結成されていく組織は、《年齢階梯制》のなかの制度を、《同族型》のなかに植えつけていったものだ。こうしてはじめて完全なる近代天皇制は完成していくのである

*

美馬郡の集落は、まず明治天皇制によって、次に戦後の資本主義によって、その習俗のみならず存在自体が消滅しようとしている。

あの芋餞頭を御馳走してくれたおばあさんは、いまも元気だろうか。

【参考文献】『日本村落社会の構造』江守五夫(弘文堂・1976年)

☆☆☆☆☆

思想購買層に対する正論の吸引力は

もはや底をついたか? (上)

———あるいは、停滞・沈澱状態の社会に流通する言論ゲームの諸特徴についての、疫学的・病理学的研究〔素描〕

山口泉

現代に見られる天皇論の変質は、単に政治状況にのみ、その理由が求められるべき問題ではない。この点に関するかぎり、病巣は、むしろ精神の商業化の現象そのものに潜んでいる。あれら〝知性〟の小間物屋をひろげ、言論商売に余念のない人びとにも理解可能な言葉で、《言論》のマーケティング論をして差し上げよう。

★私たちはいま、どこにいるか

L**さん——

おたより、拝読しました。

あなたがいま立っておられる場所、その性格を、あなたはいみじくも的確に言い当てておられます。すなわち、それは「決して最高度に理想的な状態などではないばかりか、さまざまな欠点に満ちみちた場所。しかも、それすらも失ったときには、私たちには現実に対して有効な働きかけをするいかなる術も、反撃の拠点も、もはや完全に失われてしまうかもしれない場所であり……(中略)……私たちは——いえ、少なくとも私は、それがどんなに不完全であるかを知っていようとも、むしろそれを知り尽くした上で……なお、その地点から始めるしかないことを心に決めているのです」と——。

L**さん。私は、自分とこれほどまでに似た世界感覚、似た現実認識を、同世代……それもまったくおないどしの(なにしろ私たちは、誕生日も、生まれたその時刻さえ同じなのですからね。——)同性の友人からの書翰に見いだすことに、何か、軽い眩暈を覚えるような気さえするほどです。

そう——。私たちはまず最初に、私たちの生きているこの日本という国の現在の社会が、たぶん同時代の他のどんな場よりも、危機管理の徹底された、停滞し沈澱した社会であるという認識で、おそらく一致しているのだと思います。こういっても、あなたはきっとさほど異をを唱えられないのではないでしょうか。

たしかに……経済や政治だけでなく、イデオロギーや思想一般、人間の精神的な営みの全体が互いに補完しあい、牽制し合ったこの種の停滞・沈澱は、ある意味では第二次大戦後の先進諸国全域に、その政治体制のいかんを問わず、とりわけ80年代に入って顕著なものといえるかもしれません。

しかし、それでもなお私は、この私たちの国の停滞・沈澱は、諸外国にその例を見いだしようもないような特殊なものだと考えざるを得ないのです。それは、その内部の諸矛盾や問題点——本来ならば、それをきっかけとして少しずつでも現実のなかの何かが見えてくるはずの事柄さえ、まるごと周到に隠薮してしまうほどの……。

L**さん。

実はその理由は、はっきりしています。しかしこの手紙は、そのすでに(ある意味では)言い古された答えをまたしても蒸し返すためのものではなく——その蒸し返しすら、もはや許容しなくなりつつおる(それも、想像しうるかぎり、最も狡猾な形で許容しなくなりつつある)この時代の、疫学的・病理学的分析の試論としてあるのですから、あの——すでに私たちの眼にはじゅうぶんすぎるほど染みついた2文字の漢字が現わす、あの人物の名を、いまこのくだりで挙げたりするのはやめておきましょう。

そう、いまはまだ、それはやめておきましょう。私がここで試みたいのは、それとはまったく別のことです。というのは——では、そうした時代は、そもそも誰の手によって作り出されつつあるのか? そして、それら——この《現在という時代》の作り手である魂たちが、その足もとに先を争って額く〝知性〟とは、〝思想〝……一体どんなものなのか?

このきわめて単純な自分自身の問いに対して、私はなんらかの解決の糸口を探ろうとしているにすぎません。

1つの思想が「新しい」——もしくは「古い」——ということ

これは最近に限ったことではありませんが、たとえば芸術作品にも、思想にも、しばしば「古い」「新しい」ということが、1つの価値評価をともなって言われることがあります。そして、こうした場合においては、なんらの例外もなしに……「古い」ものは、すでに使い果たされた、硬直している`狭量な、愚かしい、鈍重な、泥臭い、否定されるべき惨めで不恰好な精神の所産であり――一方、それに対して「新しい」ものは、まったくその逆であということが、当然の前提とされているようです。(*)

たとえば、数年前の〝ニュー・アカデミズム〟ブームを見ても、このかんの事情は明らかでしょう。が……しかし、それはほんとうに、その通りなのでしょうか?

L**さん

どうやらこの国においては、ひとつの思想の歴史的評価や任意の一時点における重要性の判断が、その実質的真価や、その思想がめざした現実の変革が完了したかどうかにかかっているのでは、全然ないようです。それが人間や社会にとってどの程度、切実なリアリティをいまもなお持ちつづけているかということでは、まったくないらしい。

では——その評価は何によって決められるのでしょう? そう、それはあなたもすでによく御承知のことと思います。それは、その言説がジャーナリズムによってどの程度まで社会に流通しおえ、雑誌・書籍・講演その他のメディアによって売りさばきうる限界量を越えたかどうか、購買層にアピールしうる余力の多寡にかかっているのです。

思想というのが単一化されるべきものであるとは、もとより私も思ってはいません。しかし、ひとつの思想の寿命は、少なくともそれが抱える問題の寿命より短くはないはずだと考えている私にとって、これはなんといっても信じがたいことなのです。これではまるで、たとえば人間が現に〝不死の存在〟でもなんでもないにもかかわらず、「もう《死》の問題は解決したのだから、おまえたちはそんなことなど考えなくてもいい」と、誰かから一方的に宣言されてしまっているのと同じではありませんか。

明らかにここでは、思想とは、その受け手にとってはその現在を生きる流行の気分としてのファッションにすぎないし、また他方、送り手の側からすれば、それは自己の社会的地位の保全のため、必死で縮小再生産をくりかえす商品にすぎないということが分かります。ちなみに、こうした場合ほど、思想の送り手と受け手とが、実は厳然と分業化された社会も珍しいでしょう。

(*)ただし、ここでは芸術上のほんとうの意味での表現としての「新しさ」「革新性」のことは`一緒には論じないことにします。なぜならこの問題に関しては、むしろ逆にそれらの作品は、つねに——心想的には「古い」とされるものが持ち、めざしている《人間にとっての根源性》によって、その芸術史上の「新しさ」が理由づけられていることが大半だからです。

《思想》と《言論¥とは違うものだと考えてみる

L**さん。

ここで私は、しばらくまえから考えている―つの提案をしてみたいと思います。といっても、大したことではありません。巷間一般に呼びならわされ、またしばしばその両者が混同して用いられていることもある、《思想》という概念と《言論》という概念とに、ある区別を設けてみたいのです。

私見では《言論》とは、その時代・社会において世の中の表面にやすやすと現われ、(〝体制的〟であると〝反体制的〟であるとを問わず———

)なんらかの勢力的な主流を形成し、誰の耳にも達する伝播力をもつものです。この《言論》には、どこか……あたかも自分の意見を堂堂と主張しているかに見えて、どこか——〝時の勢い〟といったものに酔い痴れている匂いがあります。

これに対して《思想》の方は、そう単純には事が運びません。おそらくそれは、《言論》のような明隙な現実的勢力を形成し得ないでしょうし……それどころか、ともすればそれは、おのおのばらばらの互いの存在すら知ることなく一生を了えるような孤独な人びとによってかろうじて担われていることすら少なくない。しかもその当事者自身、自分のその《思想》を――意識して――あるいは無意識のうちに隠し通そうとすることすらあるほどの、かすかなかすかなものです。

現実的な伝達性や影響力、購買層の厚さといった点に関しては、《思想》はとうてい《言論》には及ぶべくもありません。ただ、おそらくそれは、やむにやまれぬ個人の主体性の深層に根源をもち、たとえこの世にそれを担う人間がただ1人になろうとも、あるいはすべてが滅び去ってしまったとしてすらも……かつて地上で、そのような思考が限定的な個人によって営まれたという事実だけでも、実はこの世界にとってなんらかの意味をもつ——本来的にそうした性格のものです。

また、《言論》は多かれ少なかれ何らかの利権にからむものであるのに対し、《思想》にはそれが皆無であるということも、ぜひ触れておかねばならないでしょう。総じて、その扱う対象・求められているものとの関係においてみても、《思想》の方がはるかにその射程が長いものとなることはいうまでもありません。《思想》は、その当事者の生きる世界の梢造の根底の部分に密接に関与し、場合によってはそれをまるごと覆すほどの意味も、そこには秘められています。……

L**さん。私は、この両者のあいだに紛れもなく横たわっている、かなり顕著な隔たりについて、いまどうしても考えずにはいられないのです。〝言誰の自由〟という、いつ、誰がどのようにして得て、誰に対して、何を根拠として行使しうる権利なのかさえ、曖昧にされたまま持ち腐れているこの甘ったれた、ふやけた言葉は、なんだか私の考える《言論》という概念のイメージにあまりにぴったりしすぎているように思われてなりません。

評論家という愚者

L**さん。

これは少し以前、私の尊敬するある編集者から聞いた話ですが、この国の戦後を編集・出版の現場で長いこと生きてきた彼が、およそ評論家というものの存在に最初に深く絶望したのは、戦後しばらくしてから、福田恒存という人物が書いて当時かなり評判になった「平和を疑う」という趣旨の論文に出会って以来だそうです。

敗戦後、当然のことのように簇生してきた平和論や平和運動の数かずはもちろん玉石混淆で、なかには当然ひどいものもあったでしょう。また、当時から現在にいたるまでの日本の〝平和〟が、果たしてどの程度に豊かなものかについては、多く問題とすべきものがあります。しかし、そうした状況のなかでことさら自分の発する声に冠して掲げるスローガンが「平和を疑う」とは?

鬼面人を鷲かす体の、珍奇で挑発的な、なんとか他人の耳目を集めたいという浅ましい魂胆見え見えの〝問題発言〟——。そして、すでに購買力の衰えたマーケットを活性化したい……。ほぼ行き渡った〝思想商品〟をもう1回、モデル・チェンジして、消費者たちの購買意欲をそそりたい……。痩せきった田を見棄て、新たな土地に粗放農業を大展開したい……。

——本音をいえばおそらくはこういった浅ましいもくろみから、平然と、「何か新しいこと、奇を衒ったことを言ってやろう」という、幼稚な自己顕示欲、恥知らずの残忍さにうずうず衝き動かされた〝言論活動〟にいそしむ評論家。その欲望の低さに同調し、これ幸いとばかり飛びつくジャーナリズム……。

これらが言論の頗廃でないとしたら、何でしょう。

たとえば、人間は優しくなければいけないということの書かれた本が出たとする。するとその翌日には、およそ自明の理と思われるこの意見に対して……(中略)……濃度の薄められた反論が、どこかの新聞に出る。… ただ、このとき……(中略)……新聞社や出版社、放送局から、たったひとつ無視されるであろう意見というものがある。それは、ごく当たりまえの考え。ジャーナリズムが、たとえば〝愛〟とか〝平和〟とか〝優しさ〟とかいう概念を見えすいた挑発の足がかりにして、ある世代や、もしくは人間全体の意識を、とめどなく薄め、分極化させてゆき、ことさら対立させようとする意図とは逆に、びとりの人間としての――1個の生命としての――現実に踏みとどまり、かるがると全体の構造を見渡しながら、ほほえんでいるような意見。…………

労働者とはもちろん違い、またともかく自己の探究をつづけるなかで、何らかの自律的な価値をもつ《作品》を制作してゆくこともできないではない芸術家とすらも違い、自分の「意見」「主体的判断」に、売値と登録商標をつけて差し出さなければならない(それも、自信たっぷりの演技に添えて、傲然と差し出さなければならない——)、あの憐れむべき種族! その内容はともあれ、ともかく何かを言いつづけるという座席だけは他人に譲り渡したくない者たち——。

彼らのまえでは、ひとつの思想の寿命は、少なくともそれが抱える問題の寿命より短くはないはずだ……などという留保や内省は、なんの意味も持ち得ません。思想が現実的であるとは、まさにその手続きをまっとうすることでしかないはずだと、私は考えているのですが……。

では、そうでない思想——この世界の事実を冷静に透徹した目で把握し、決して遊びでも絵空事でもない、この世の生身の人間の解放や幸福、自由の必要と、その可能性の問題を、当たりまえの言葉で一所懸命に説き明かそうとする思想——それらをたゆまず確認しつづけ、照射しつづけ、生成し、精錬しつづけようとする思想——つまり《正論》は……結局のところ、ことさら耳新しくも目新しくもなく、このいまの私たちの国のような〝思想商品〟の一大インフレ・マーケットにおいては、なんらの価値をも認められないものなのでしょうか?

正論には決して、華やかな面白さはないのかもしれない……

L**さん。

そう、いかにも正論とは退屈で鬱陶しいものかもしれないと、私は考えています。〝思想商品〟としての稼働率からいえば、おそらくこれほど取るに足らないものはない。だから、正論を生み、支えてゆくものは、こうした商業主義・功利主義とはまったく別の価値観でしかありえないということは容易に見当がつくでしょう。一方、それらの原理の傭兵としての言論が、正論の思想に対してどのような切り崩し方を展開しようと企てているかも——。

残念ながら、この現実を真に所有し、支配し、操作する力を持った人びとの方が、あれら〝思想〟芸人たちもずっとずっしり構え、彼らを嘲笑しつつ利用して、あますところがない。

この意味でいうとき、たとえばあの人……そう、もう名前をはっり出しましょう——天皇の問題ほど、それを《言論》のレヴェルではなしに《思想》のレヴェルで考えてみなければならない対象は、この日本という国に生き合わせた者にとって、社会的にはそうそうざらにあるものでないことが明らかになってきます。[以下次号]

☆☆☆☆☆

《ふりかけ通信》第7号

【編集後記】

【2022年の編集後記】

▶︎反戦平和運動での腹立たしい出来事を思い出して、当時の光景が目に浮かぶ。当時はやっていたパフスリーブ袖の場違いなワンピースを身につけた新聞記者は、マレーシアのことをやるのに私を差し置いてはやれないでしょうと言わんばかりの態度だった。一方、日本遺族会に所属しない平和遺族会の年配者たちは、有名記者の登場にひれ伏して、私が仕事が終わってから徹夜で仕上げた企画書は一顧だにされず、惨めな暗い気持ちでその集まりを去り、2度と参加しなかった。この運動家たちの傾向は、今日もまったく変わっていないし、沖縄という中央から遠く離れたところでは、一層その傾向が強い。

▶︎『常識の試み』最終回。いやはや恐ろしい設問だったなと……。目的はなんだったのか。いわゆる赤狩り?

▶︎丸山邦男さんは、1994年1月24日に都内の病院で亡くなった。葬儀の受付を頼まれた。弔問に訪れた友人に「遺族みたいね」と言われた。お住まいが鎌倉だったので、四谷に仕事場としてアパートを借りていた。その部屋には「造反有利」と書いたものを掲げていると、言っていた。

▶︎私は、天皇の〝人間宣言〟を認めない。現人神として人びとを騙し続け、戦争に駆り出し、戦争に負けたら、これから〝人間になります〟と、再び騙しの手口。その意味で、実は、「人間から神になった」という丸山さんの位置付けは、正しい。いずれにしても人非人であることは間違いない。

▶︎人びとを支配するために宗教を使う手口は、このかん問題となっていることに通じる。天皇制は、古来からあった自然崇拝から成り立った信仰を、国家神道=天皇教として国の隅々まで支配した。従って過疎地に行くほど、その影響が残っている。田舎の共同浴場などには、1970年代にも「御真影」があった。

▶︎この第3.4合併号を発行してから、まもなく、天皇裕仁が亡くなりそうだとの状況となった。次の号は、同じ年の年末に、「昭和大下血」特集として発行した。