ジョン・ライドンのアイリッシュネス

ふと読んだジョン・ライドンのインタビューで、音楽遍歴について質問されていた。その中で、アイリッシュ・トラッドも聞いていた、というのだ。曰く「(親に)アイルランド社会センターに連れて行ってもらったことはある。とても小さい頃、俺はそこでアイルランド伝統音楽をたくさん聞いた」と。

そういえば、彼の出自はアイルランド系だったと聞いたことがある。少しそのルーツを調べてみたいと思った。

ジョン・ライドンは自伝を2冊出している。1994年に一冊発表されていて、そのタイトルは「No Irish、No Blacks、No Dogs(邦題STILL A PUNK)」。これでネタバレしてしまうが「アイリッシュじゃない」と初めから言い切っている。

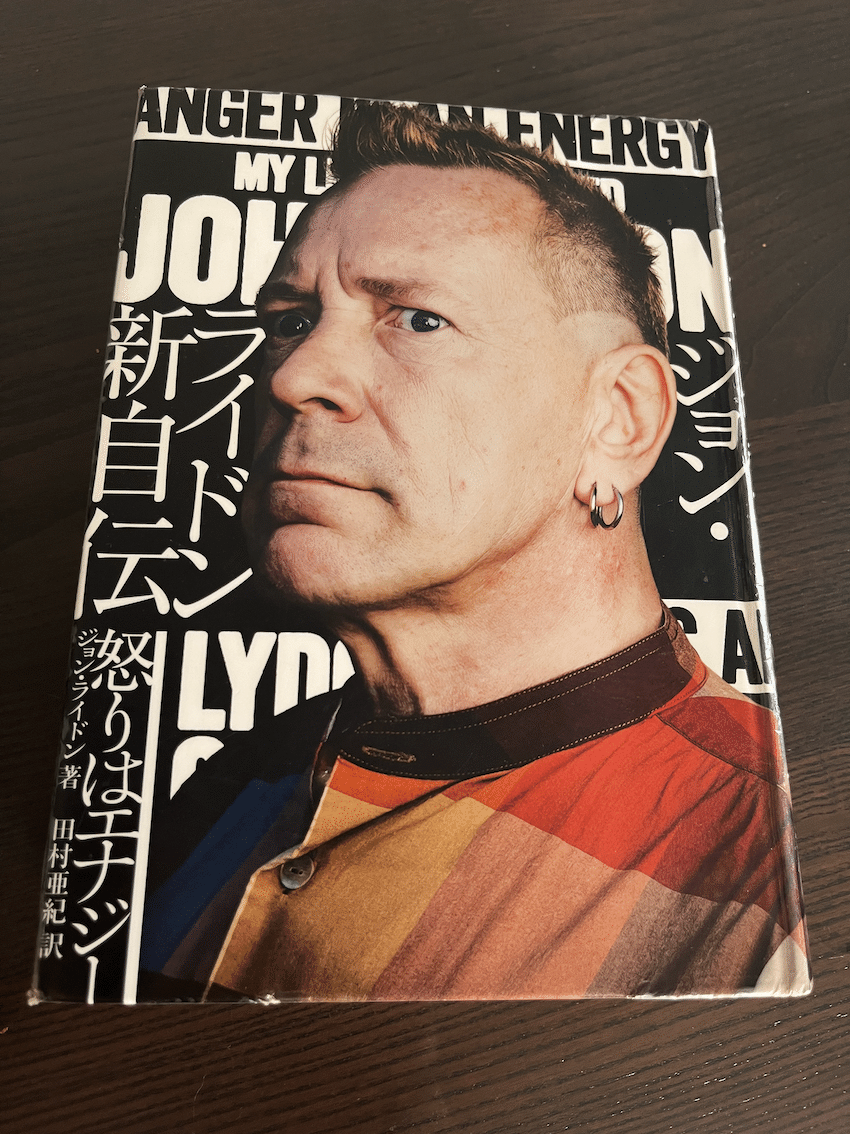

最近のものは2014年に出版された「ジョン・ライドン新自伝 Anger is energy」(邦訳はシンコーミュージックエンタテイメントから2016年刊)だ。600ページを超える厚い本である。これを図書館で借りて読んでみたところ、大変面白かった。というか自分の中でジョン・ライドンを見直した。真っ当で崇高な精神の持ち主だと思った。正直で、勇気があり、自分に厳しく、他人に優しい。

ジョン・ライドンは1956年1月31日、ロンドンで生まれている。お父さんのジョン・クリストファー・ライドンはゴールウェイで道具作りの職人をしていたのだが、ひと足さきにきていた自分の親父(ジョンの祖父)を追って、14歳でロンドンに来たという。一方でお母さんのアイリーンはコーク出身で、父親が仕事でコークを訪れていた時に出会ったのだという。時系列が間違っているのかもしれないが、14歳前後で職人として仕事でおとずれたコークで母親と出会った、ということなのだろうか。当時はそんな年少から働いていたのだろうか。両親は18歳くらいで結婚した、との記述があるので本当にそうなのかもしれない。お父さんは1934年生まれなので、ジョン・ライドンは22歳のときの子供だということになる。お母さんもおそらく同じくらいの年齢だろう。お母さんは1978年に、お父さんは2008年に亡くなっている。

冒頭のインタビューでも若い頃、お母さんをなんとアリス・クーパーのライブに連れて行った、と言うエピソードを話していた。

自伝によると、お父さんはアイルランドでケイリーバンドに入っていて、アコーディオンを弾いていたようだ。しかし、ロンドンに来てからアコーディオンは戸棚の奥にしまいこんで、全く触らなかったようだ。一方でジョン・ライドンにバイオリンを習わせようとした、という記述もあった。実は両親としてもアイルランドの伝統音楽をやらせたいという気持ちがあったのではないか、と思う。

音楽好きな両親だったようで、家にはビートルズやキンクスなどポップグループのレコードが沢山あったと言う。子供だったジョンはそれを聞いて育ったのは間違いない。

冒頭のインタビューでアイルランド社会センターに行って伝統音楽を聞いたのは果たして何歳の時のことだったか。というのもこれは有名な話だが、ジョン・ライドンは7歳の時に髄膜炎に罹り、半年以上昏睡状態になり、意識が戻った時にはそれまでの記憶がほとんどなくなっていた、と言うのだ。両親のことも誰だかわからなかった、と言う。その後懸命のリハビリをして記憶を少しずつ取り戻して行ったという。なのでアイルランド伝統音楽に触れたのが7歳の前か後かで随分影響度が違うような気がする。

この病気は精神的にも肉体的にもその後の人生に大きな影響を与えたようだ。ジョン・ライドンの猫背で、ギョロっとした目つきも、実はこの病気の影響が大きいという。

小さい頃は夏休みなどに、度々アイルランドにも滞在したようだ。母方の実家のあるコークで過ごした記憶も残っていると言う。

しかし、ジョン・ライドン自身は自伝のなかで、自分はイギリスで生まれたイギリス人で、アイルランド人としてのアイデンティティはない、とはっきり言っている。

ただ、それは1978年の母親の死に際して司祭がお祈りにもきてくれなかったことをはじめとした、カトリック教会への反感や恨みにも似た感情が見え隠れしているようにも思う。

もしも7歳の時に髄膜炎にかからず、両親がもう少し本格的にアイルランド音楽を勉強させていれば、ジョン・ライドンはアイリッシュ・トラッドのミュージシャンになっていたかもしれない。たとえば、ポーグスのシェインと一緒にバンドを組んでいたかも。

それにしてもこの自伝には楽しい発見がたくさんあった。

まだ中学・高校の頃、シド・ヴィシャスやジャー・ウーブル、キース・レヴィンなんかと出会っているのだ。シドという名前も、当時ジョンが飼っていたハムスターの名前からとったそうだ。ジャー・ウーブルと言う名前はシドがつけたらしい。

当時ライブに行きまくっていたそうで、特にグラムロックにはのめり込んだそうだ。マークボランも好きだったようだが、一番好きなのはデビッド・ボウイだったと。

「グラムロックは俺たちのセクシャルな好奇心を大いに煽り立てた。ボウイは自分の信念のために立ち上がったんだ。『俺がどうすべきか指図するなんて、テメエは一体何様なんだ?』って言いながら・・・あれこそパンクにとっては最高の温床だったんだ。」

シド・ヴィシャスはファッション好きでいつも雑誌の「Vogue」を立ち読みしていたという。しかもそれをわざと「ボギューイー」と発音していたそうだ。当時はやはりデビッド・ボウイがシドのファッションアイコンだった、と。逆立てたパンクヘアも、デビッド・ボウイを真似たということらしい。長髪を濡らして、オーブンの前に椅子を並べてそこに寝転び、頭をオーブンの中に突っ込んで、あの髪型を再現しようとしたらしい。

最近エレキング・ブックスから刊行されたマーク・フィッシャーの著書『K-PUNK 自分の武器を選べ──音楽・政治』の帯コピーには、「グラム・ロックこそパンクである」とある。まさにそれを裏付けていると思った。

2023年2月、ユーロビジョンと言うヨーロッパの音楽コンテストに、なんとジョン・ライドンはアイルランド代表としてPILの楽曲「ハワイ」をエントリーした。6組のグループと共に予選選考を兼ねるテレビ番組に出演。このユーロビジョンはどちらかと言うと彼の地では「ダサいイベント」として有名なのだそうだ。なぜあえてのようなイベントにしかもアイルランド代表としてエントリーしたのか。

この歌はハワイが好きだった妻のノーラ・フォスターに捧げた歌だと言う。当時アルツハイマーを患いジョンライドン自身が介護を続けていた。おそらくノーラのために自分ができること、としてこれを思いついたのだろう。

残念ながら予選は突破できなかったそうだ。こちらのインタビューで「俺は他の誰よりもアイルランド人だ」と言っている。やはり屈折したアイルランド愛があるに違いない。インタビューでノーラについて語る時、少し涙ぐんでいるのがわかる。

4分くらいからその曲を演奏している

そして、悲しいことにノーラ・フォスターはその直後、2023年の4月に亡くなっている。ジョン・ライドンとはピストルズ時代から40年以上連れ添った仲である。ジョン・ライドンより14歳年上だが、晩年の写真を見ても美しい。ノーラ・フォスターはあのスリッツのアリ・アップのお母さんで、そのアリ・アップも2010年に亡くなっている。

最愛のノーラを失った今、ジョン・ライドンはどうしているのだろうか。アイランドのコークあたりを一人でぶらぶらしているんじゃないか、と想像する。