デビット・チベットと1989年のクリスマス

デビット・チベットはイギリスのミュージシャンである。Current 93というバンドで80年代から長く活動をしてきて、ジャンルとしては現在ではネオフォークなどと呼ばれているが、当時はポストパンク、ノイズ、インダストリアル、ゴシック、なんと呼ばれていたかよくわからないけれどもとにかく育ちの良い子は聞かせてもらえないような音楽であった。

彼は88年末にライブのため来日し、そのあと89年の正月に静岡を訪れている。当時静岡で劇団やバンドをやっていた(現在も活動されている)鈴木大治/Ayameさんを通じて、チベットが静岡で録音をしたいという話になった。僕は当時大治さんと一緒にライブ活動なども行っていたので声をかけてもらった。メンバーは僕の同級生でやはり一緒にバンドをやっていた高嶋聡、内田隆二、そして当時鈴木大治さんのバンドでギターをやっていたカワグチマコトさんだ。カワグチさんは「いちご白書をもう一度」のバンバンのバンドでも弾いていたプロのギタリストでもあった。当時僕らがよくバンドの練習で使っていた静岡の繁華街にあった「ヒゲとボイン」という喫茶店が経営し、その上階にあった練習スタジオで録音が行われた。事前の打ち合わせのようなものはあっただろうか。あっただろうと思うけれどよく覚えていない。僕はとにかくノイズギターを即興で弾きまくった。1985年にアート・リンゼイが静岡に来日して感動し、当時ジェームズ・ブラッド・ウルマーというフリージャズのギタリストのレコードに心酔し、また当時バンドでコピーをしていたルー・リードのバンドに居るロバート・クインというギタリストの痙攣奏法に憧れていたので、それらの影響をミックスしたものであったと思う。極端に歪ませたギターで、右手でピッキングした瞬間に指の腹でミュートをすることで発するハーモニクス音と増幅されたフィードバックを掛け合わせて音を出す方法を発明し、自分のバンドでも使っていた。今改めて聴くと、よくこんな音が出せるなあと感心する。またそれが今でもディスコグラフィとして残っており、検索するとクレジットも出てくる、というのはなんとも光栄なことで密かな自慢である。

□Current 93 -Broken Birds Fly

その時大学4年だった僕は一年留年をして1989年11月から1990年の3月までアイルランドに語学留学をすることとなった。チベットからロンドンに着いたら連絡をくれ、と言ってもらっていた。初めての海外旅行をする身として心細い心持ちでロンドンヒースローに着き、祖母が使っていたタイヤのイカれたスーツケースを引きずってB&Bを探した。チベットに教わった番号に電話すると留守電のテープが流れ、知らない女性の声でしかも聞き取れず往生した。結局は電話が通じ地下鉄のどこかの駅で待ち合わせをしてチベットと会うことができた時はすごく安心した。チベットは地下鉄を猛スピードで乗り継ぎながら、トラファルガー広場とか、大英博物館とか、ロンドン名所を案内してくれた。サムネイルはその時に撮った写真だ。

今思うと大変な接待だと思うのだがその夜、ロンドンにある大きなアイリッシュパブに連れていってくれた。ちなみにアイルランドでもそこより大きくて賑わっているパブは見たことがなかった。そのパブのステージでアコギの弾き語りのひげのおじさんと一緒にティンホイッスルを吹いていた女の子がチベットの友達で、なんと演奏途中のMCで僕のことを紹介して、この日本から来た青年が明日からアイルランドに行くんだってさ! お客さん一同拍手喝采! みたいな感じで激励してくれるという一幕も作ってくれた。当時22歳の僕はそのティンホイッスルの女の子にすっかり惚れてしまった。確かオンボロのミニクーパーで宿泊先まで送ってくれたのだが、ものすごい荒い運転で怖かった。なんという名前だったか。ローラ、ローズ、思い出せない。

アイルランドに渡った僕はダブリンにある小さな語学学校に通った。最初はホームステイをしていたが気を使うのが嫌で、途中から安いフラットを借りて住んだ。毎日の生活はあまり楽しくなく、冬のダブリンは晴れ間が少なく、寒くて気持ちが滅入った。

チベットがクリスマスにアイルランドの別荘に行くので遊びにおいでと言ってくれていたので、喜んで遊びに行った。エニスの駅まで電車で行き、そこまで車でわざわざ迎えに来てくれたように記憶している。クレア州というアイルランド西部の田舎の荒野のど真ん中にチベットは仲間と一緒にコミュニティを作っていた。古い石組みの農家跡を改装した住まいに案内してくれた。そこに、チベットの他、ナース・ウィズ・ウーンドのスティーブ・スタップルトンも一緒に暮らしていた。ドッグレースに出てくるような大きな犬を飼っていて、車で出かけるときに走って付いてくるのだが、ものすごいスピードが出ているのでいつも車が走り負けていた。見渡す限り岩だらけの荒野が広がっていて、家の周りには馬や山羊がつながれずに佇んでいる。ポツポツと家があり、廃車になったバスを家にしたり、本格的な茅葺の家もあった。質素な食事を作って、静かに暮らしていた。理想的な暮らしがあった。

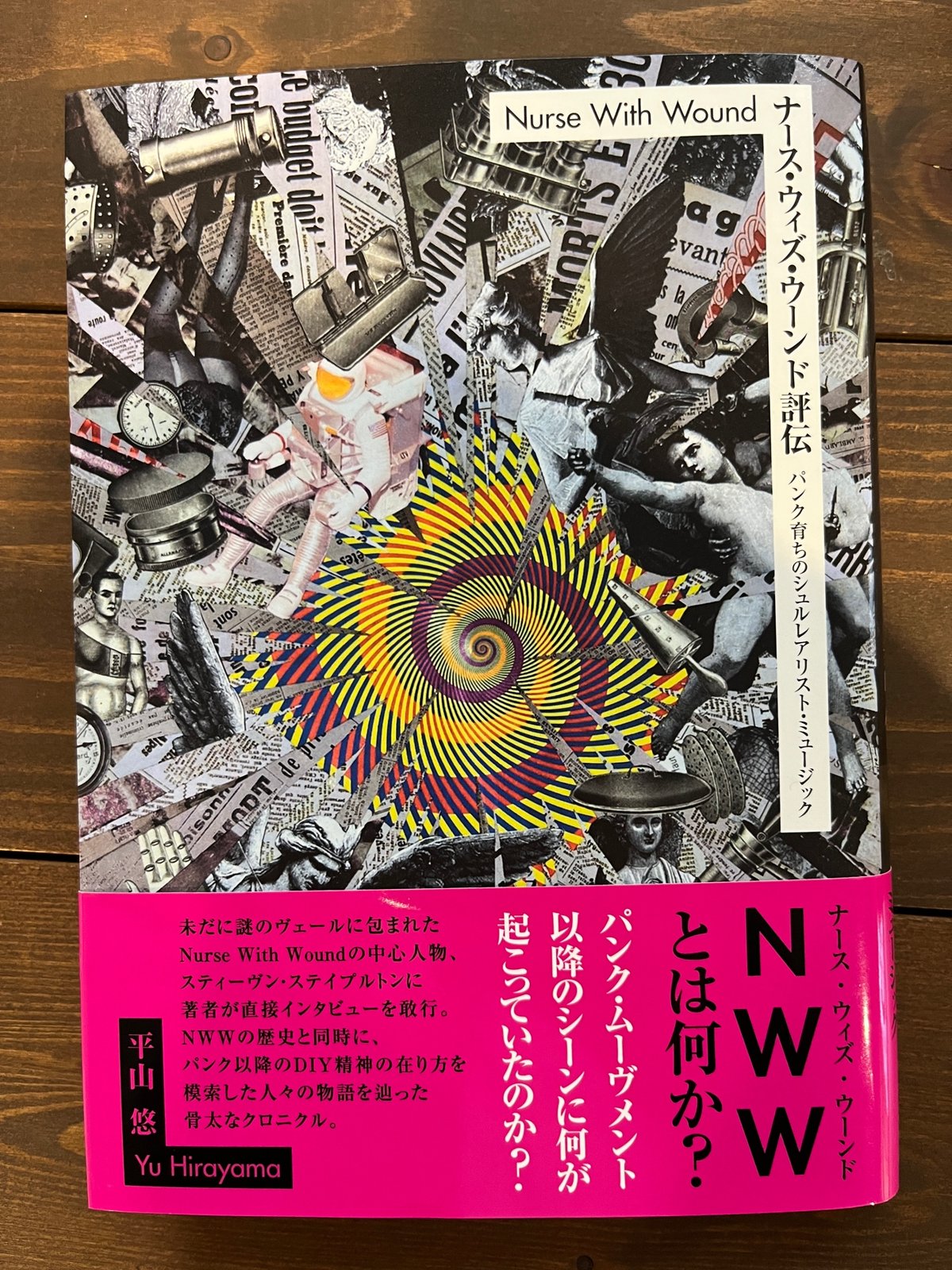

去年、大治さんから平山悠さんという若いライターがナース・ウィズ・ウーンドの評伝を書いている、と教えてもらった。これを書いた平山さんはなんと2017年にクレア州のこの同じ村「クールータ」にスティーブ・スタップルトンを尋ねている。今から33年前に僕が訪れた場所がまだ実在し、スティーブは今でもそこで生活しているのだそうだ。この本には当時の経緯なども記されていて、スティーブのパートナー、ダイアナやその娘さんルビーのことなど、この本を読んで思い出した。平山さんは88年生まれということだから、ちょうど彼が生まれた頃に僕がこの同じ場所を訪れていたということになる。若いのにものすごい知識量と取材力で感嘆する。

ところでその本を読んでいたらアイスランドのお酒で「ブレニビン」という強い酒についての記述があった。ふと思い出したのだがチベットからもらったお土産にその小瓶があった。30年経って半分に減ってしまっている。

そんな辺鄙なところなので、ときどき町まで買い出しに行く。一番近いのがゴートという街で、滞在中に一度連れて行ってくれた。買い物のあと街のパブに行った。スティーブとチベットと3人だっただろうか。そこでギネスを飲みながら「ナース・ウィズ・ウーンドって、日本語で漢字にするとどう書くの?」などと頼まれて「傷ついた看護婦」と紙に書いて渡すと、とても嬉しそうだった。客は他にはお婆さんが一人で飼い犬を連れてきていただけだった。声をかけて一緒に飲んだ。お婆さんはバウロンを演奏するんだ、と言っていた。僕が「キャリックファーガス」というアイルランド民謡をうろ覚えで歌ったら、お婆さんはととても喜んだ。そのパブにはジュークボックスが置いてあり、せっかくクリスマスだからかけようと言って、ポーグスの「フェアリーテール・オブ・ニューヨーク」を選曲した。その曲に合わせて、なんとお婆さんは飼い犬の手を取ってワルツを踊ったのだ。今考えても奇跡のようなクリスマスの夜であった。

アイルランドの滞在が終わり日本に帰るためにロンドンに寄った際もチベットは面倒を見てくれた。飲みに連れていってくれたり、知人のアパートに泊めてくれたりした。帰国後、僕自身はチベットやスティーブとの音信を途絶えさせてしまった。こんなによくしてもらったのに酷い話だと思う。とても後悔している。

もうひとつ別の恩も思い出した。当時、チベットから一冊の本をプレゼントされた。確かアイルランドの別荘でもらったんだと思う。それはジェイムズ・ジョイスのフィネガンズ・ウェイクの日本語訳である。1976年発行で、おそらく日本での初訳だと思う。宝物である。チベットはジョイスが大好きで、その小説の冒頭のくだりも暗唱していた。曰く、

” riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs.・・・”