挑戦!ゲーム依存症トークライブ‘言狼(ごんろう)’ゲーム ラウンド1

2021年7月10日、香川県高松市の中心部にあるアーケード街にて、ネット・ゲーム依存症対策条例(以下、ゲーム条例)を強烈に意識したリアルイベント「Sanuki X Game」が開催された。このイベントの目的は、多方面からゲームの魅力と楽しさを多くの人にPRすることであり、ゲーム条例と対決することではない。

このイベントでは、瀬戸内地域で活動しているビデオゲーム制作団体が開発した作品の試遊、AR(拡張現実)技術を使った商店街ジャック型イベント、四国地方では貴重な著名メーカーの現役ゲーム開発者や世界トップランカーの日本人e-Sportsプレイヤーによるトークライブなど「ゲームは作る立場でも遊ぶ立場でも楽しいこと、そして、その楽しさを地域活性化へつなげられる」ことを具現化する目的に沿う企画・展示が目白押しだった。下のニュース映像にもあるように、イベント会場は多くの家族連れでにぎわっていた。

本稿では、その企画の1つ「ゲーム依存症を理解する」を掲げたトークイベントの模様をレポートする。配信環境の不具合のため数分しか聴講できなかった方は、本稿でその溜飲を下げていただくことができれば幸いだ。

ここからは「ゲーム依存症」は、文意の都合がない限り、臨床現場で用いられる名称「ゲーム行動症」と記載します。予めご了承ください。

「Sanuki X Game」の模様は、以下のニュース記事を参照されたい。

トークイベント「海野先生、ゲーム依存症って何ですか?」登壇者

1.ゲーム行動症当事者による「ゲーム行動症になった過程と寛解のきっかけ」の説明

過去にゲーム行動症になり、現在その寛解(治療)に努めながらゲーム行動症の正しい理解を促す講演を開催している白石 宗一氏が、自身の場合を挙げて、ゲーム行動症になった過程と、寛解を始めることになったきっかけを説明した。下のスライドにその説明をまとめたので、参照しながらお読みいただければ幸いだ。

重要な点は、ゲーム行動症になる人は、高確率で、ビデオゲームを遊ぶ以前の段階で、ゲーム行動症になるためのフラグ(旗印)がリアル世界の環境に立っていることの認識だ。

1枚目のスライドにあるとおり、ビデオゲームで遊ぶ以前の段階で、当事者が心理的に重大な悩みを抱えて、孤立感を中心としたストレスに苛まれている状態が「フラグ」になる。

このストレスの強度が低いか抗えている健常者は、ビデオゲームで遊ぶ行為はストレス解消の手段であり、カタルシスを得る娯楽にしか過ぎない。

ゆえに、目が疲れたり集中力が途切れたり他の大事な用事が介入したりすると、プレイをやめるため、心の中にある「キルスイッチ」を自分で押して、プレイをやめられる(人によっては時間がかかるかもしれないが)。

このストレスの強度が強いか、抗える手段が備わっていない場合は、フラグが立つ確率を高めてしまう。

そして、ゲームが持っている数々の「楽しさを提供する仕掛け」が逆作用し、キルスイッチの押下を躊躇わせるようになる。「No! Don't do it ‼(やめろ‼)」と抑制させる”何か”が心の中で生まれるからだ。キルスイッチを押してリアル世界に戻ると、過剰なストレスに苛まれる現実が待っていることを当事者が自覚していることも作用する。

それでも、その状況は駆逐すべき対象として、その何かに抗う”光の戦士”たる自分も一方でいる。白石氏の心の中ではその2つが激しく戦っていたが、留学の失敗による劣等感の膨張がその戦いの決着を決めることになった。

このとき、彼の中では、ビデオゲームは娯楽ではなく、自傷行為に使うナイフのような存在になっていただろう。ゲームは自己肯定感を担保する心の杖としての役割もあるのだが、その一方で、自己の存在を確認するため、心に突き刺して痛みと流血を確認する刃のように使われる一面もあると思われるからだ。

私自身がビデオゲームファンだからわかるが、ビデオゲームをただ長時間遊んだだけで、ゲームがそこまで悲壮な運用をされることは絶対にない。これは断言してよい。私もビデオゲームを長時間遊ぶ経験があるからだ。殺意がない限り、ひとは、ペンを他人の眼球に突き立てて光を奪う凶器として使うことなどしない事実と同じだ。

そのような彼の寛解のきっかけは、彼の心の中で瀕死状態だった光の戦士による最後の攻撃「両親からの誕生日プレゼントとしての入院」だった。結果、それが反転攻勢の契機になった。入院中、彼は、自分と同じ苦悶を抱いている人たちがいることが分かったため、自己肯定感の否定に苛まれる強度が和らいだのだ。

退院後は、ゲーム行動症に苦しむ人が集まれるオンラインサロンを自ら立ち上げ、メンバーと悩みを吐露する機会を設けた。結果「オンラインサロン」という心の橋頭保を確立することができた。彼の心の中にいる光の戦士も、絶望という名のボスに抗う力を得て戦いに勝利し、彼の自己肯定感も相応に回復した。家人も本当は彼の状況を理解してくれており、彼のゲーム行動症の寛解を支援することになった。家人へ状況を吐露するのが怖いと思わせていた存在とは、彼の恐怖心が生んだ心理状況のスパイラルだったわけだ。

その過程を経て、彼はリアルの世界でも自己肯定感を損なわずに生きることができるようになった。それを促すため、彼は、ビデオゲームのプレイを封印する選択肢をとっている。

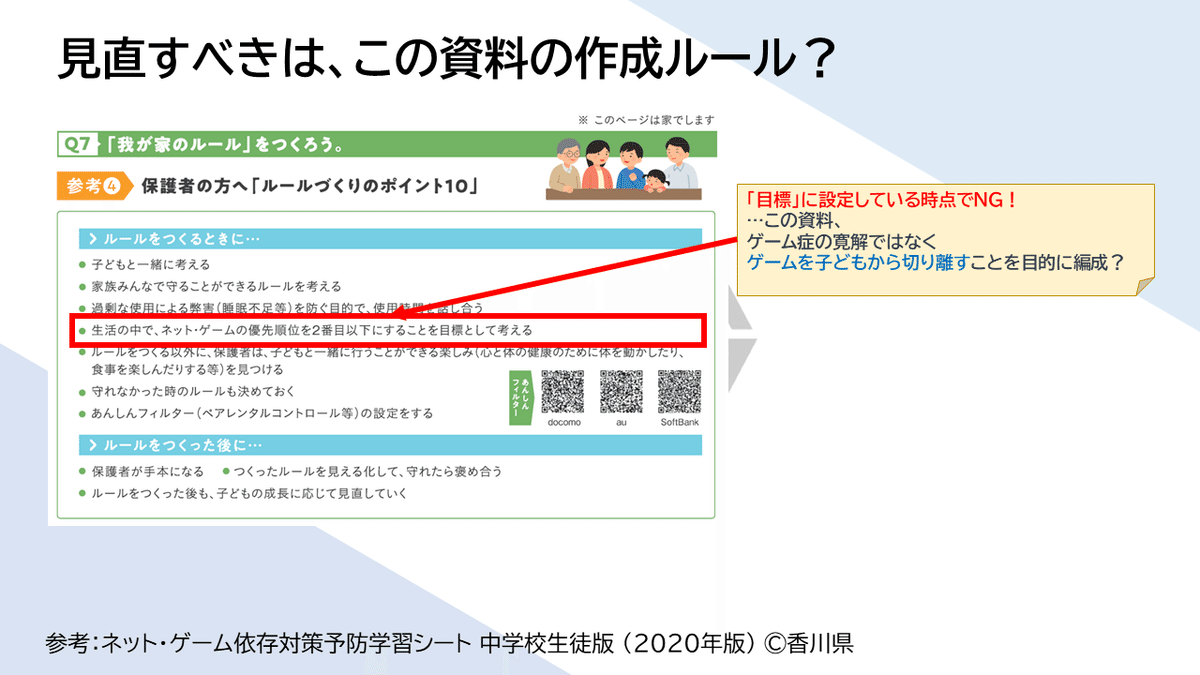

大事なことがここに示されている。1つは、当事者がゲーム行動症を寛解させるために確保する最初の橋頭保は、リアル世界のものでなくてもよいこと、もう1つは、ゲームのプレイを封印する、優先度を2番目以降に下げる、などのゲームとの距離をつけるアクションは、あくまでも「手段」であって「ゴール」ではないことだ。間違ったゲーム行動症の「予防・回復手段」を謳う啓発資料では、この2点について意味を曲解させている。

ここで考えていただきたいことは「ゲーム行動症になる前のどの段階で彼に適切な介入をすればよかったのか」だ。彼もそうだったが、思春期の子どもは虚勢を張ってでも自分をよいように見せる行動性向があるので、深刻な悩みを抱えていても自分からは話したがらないものだ。これは、ボクシングでいうウェイビング(タオルを投げる行為)の時機を誤る恐れがあることを意味する。この時機の見計らいは本当に難しいだろう。家庭でも学校でも、子どもが忌憚なく自分の悩み事を吐露できる環境を作ることは大事だが、以下の記事のように、その余裕すら見つけられないのが現実だからだ。

家庭内での団らんの時間の確保を左右する企業がこれでは…

生徒とのコミュニケーション時間を多くしたい教師側も散々な状況…

個々の対応でどれほど足搔いても解決できない社会環境に起因する問題の解決で、ゲーム行動症のフラグとなる要因、すなわち、子どもの心の孤立化の緩和ができるなら、政治がしっかり環境整備のための仕事をしてほしい。それこそが、皆が望む本当のゲーム行動症対策の1つであるはずだ。

2.ビデオゲーム制作者がシステムの実装時に気をつけていること

ゲーム行動症になる原因として「課金を煽られる」「コンテンツアップデートの頻度が高い」がよく挙げられるが、肝心のビデオゲーム制作者は、それらの声に対してどのように応えているのだろう。本トークライブでは、そこについて、セガで勤務しているゲームクリエーターが話していた。詳細は、下のスライドを参照されたい。

ゲーム制作者は、市場に投入した作品を多くの人に長く遊んでもらえるよう試行錯誤して仕事をしているが、特に心掛けている点として「できるだけユーザーに負担をかけない」を挙げていた。茂呂氏曰く、現在のゲーム内課金システムは、基本的に「長く遊んでいるベテランプレイヤーとの差別感を払拭する目的で実装している」ことが多い。

課金体系について茂呂氏は詳しく仰っていなかったが、スマートフォン用ゲームとして驚異的なロングヒットを飛ばしている『Pokémon Go』の影響は大いにあるだろう。『Pokémon Go』は、小学生のようにお小遣いが少なくても課金で全部それが吸われることがないように“プレイヤーファースト”の課金体系を実装している。実際、『Pokémon Go』は、売り上げの面でもロングヒットしている。このことが、以降のビデオゲームにおける課金体系の見直しに寄与していることは幸いだろう。

しかし、課金周りだけでも問題は山積しており、優良誤認を起こす犯行に及んでまでマネタイズに執心する事業者も散見されるのが現実だ。

「負担をかけない」は、健康面でも当てはまる。特に、スマートフォン用ゲームには、操作できるキャラクターに「スタミナ」を設けているものがある。これが導入されていると、一定期間遊んでいると強制的にスタミナが尽きて一定量回復するまでキャラクターが動かせなくなる=プレイができなくなるのだ。これは、長時間にわたるゲームプレイの抑止を促すために実装されている(回復を急がせたいなら課金を…としているだろう)。

ただ、確実に言えることは、現在の多くのビデオゲームは、ユーザーの射幸心を過剰に煽る目的で課金周りのシステムの実装はしていないことだ。そして、制作者は、チームとして、作った作品をより多くの人により長く遊んでもらえるように技術と知識を常に研鑽して仕事をしていることだ。

ビデオゲーム開発者による人工知能(AI)分野の研究成果の功績を扱った以下の記事が示すように、ビデオゲームは、コンピューターの発展の一翼を担っている。より人間らしい遊び相手としてコンピューターを振る舞わせたいだけのために技術の研鑽を重ねた結果、実用分野でのそれを抜いてしまったわけだ。

つまり、ゲーム制作者は、子どもを一人残らずゲーム行動症に陥らせる魔界の工作員ではないのだ。

3.ゲーム条例制定の一報を受けてどう思ったのか

当然、この話題は出てきた。微妙な回答をする登壇者もいたが、具体的な反応については、下のスライドを参照されたい。

スライドをめくればわかるが、登壇者の反応は

「なぜ、あんな意味のないものが議会で通ったんだ?」

で同じだった。しかし、微妙な回答をした登壇者がいる。その人は、医師である海野氏だった。ゲーム条例のようなゲームプレイ時間に対する一律的な制限を伴う政治介入は、ゲーマーにとって“最悪の手法である”ことを、県外で実施されたアンケート調査の結果の説明をもって間接的に示し、登壇者と聴講者の苦笑を引き出してはいた。だが、海野氏は、ゲーム条例を直接的に批判することはしなかった。なお、海野氏が指摘するように、ゲーム条例が掲げる目標の1つ「家庭、教育機関、行政機関、医療機関との相互連携環境の構築を目指す」は、私も早く実現してほしいと思う。そこは同じなのだが…

4.聴講者からの質疑応答について

本トークライブの最後は、聴講者との質疑応答になった。その中で気になったものをここで取り上げたい。それは

子どもが「将来はプロe-Sports選手になりたい」と相談してきたら、どのように応対すればよいのか

だった。この質問に応答した登壇者は、海野氏と茂呂氏の2名だ。回答内容は、下のスライドを参照されたい。

回答内容が全く異なる。しかし、それ自体は問題ではない。問題とする事項は「子どもが抱く将来の仕事に関する目標について、親としてあるべき答えをするならどちらが適しているか」だ。茂呂氏の回答は、本当に仕事として志望するなら何のスキルが必要かを冷徹に提示し、子ども自身に適性の判断を促す内容だった。なお、茂呂氏の回答は、以下の書籍にもあるように、事実だ。

日本では、プロe-Sports選手の育成を専門的に行う環境の構築にかかり始めたところなので、本当にプロe-Sports選手を目指すなら外国に行くことが最適だ。それもまた事実だ。

海外の場合…国レベルで支援している

国内の場合…まだ立ち上げ段階のため、実績の積み上げが喫緊の課題

一方、海野氏の回答は、日本ではプロe-Sports選手の育成を専門的に行う環境が乏しいことを踏まえた回答ではあるが、親として子どもの持つ夢の実現のサポート(輔弼)を行う立場から見れば、回答内容が適切ではないと私は感じた。彼の回答は、プロのフィジカルスポーツ選手やプロ棋士など、高いスキルを持つ限られた一部の人しかスポットライトを浴びない職業について、そのような仕事は「夢物語」なのだからその仕事に就くのは諦めてね、と言わんばかりの内容とも見て取れたからだ。これは、邪推のしすぎだろうか。

Twitterで書いた、以下の投稿にあることなどを私も質問したかったのですが、講演開始直後に発生した主催者側のWeb会議及び配信環境の不具合対応で大幅に講演の時間が削れたこともあり、叶いませんでした。…言い訳ですね。私の勇気が足りなかったことが原因です。回答のレポートを期待していた方に対しまして、この場を借りてお詫び申し上げます。

その学校が使ったワークブックは「学校現場におけるネット・ゲーム依存予防対策マニュアル」でしょう。質問内容が完全一致でした。

— きしもとみつひろ (@Attihelo37392M) July 9, 2021

明日の #SanukiXGame に降臨するこのマニュアルの監修者に、なぜ、こんな「誰にでも起こる事象」を #ゲーム依存 症の兆候とみなすよう内容を編成したのか質す予定です。 https://t.co/yHq7sODBIq pic.twitter.com/Ujm79ayMcq

5.「言狼」ゲームはクリアーできたか?

タイトルにある通り、このトークライブは「人狼」ならぬ「言葉の狼」を見抜くゲームでもある。登壇した医師の海野氏は、まじめにゲーム行動症などの行動嗜癖を研究している医師や学術関係者らを引かせたほどのデタラメ情報が満載の「ネット・ゲーム依存予防対策」を謳う香川県謹製啓発資料のほとんどすべてを監修している立場にあり、当然のごとく、そのデタラメ情報は、いかんなく本トークライブにも混じっていたからだ。ゆえに、まともに聞いていると、人狼ゲームの敗者のごとく、思考回路が‘狼’に占拠されてしまう。それは、以下の拙稿で示すとおり、ゲーム行動症に苛まれる人の救済を遅らせる効果しかない。

本稿では、そのデタラメな情報を「言狼(ごんろう)」と呼ぶ。

ここからは、言狼を見つけて潰していく。あなたもどこまで言狼を見抜けたか試してみよう。

言狼 A:脳科学に関する説明

(2021年時点で)ゲーム行動症に関する啓発や説明をする際、絶対にやってはいけないことの1つに「脳内の報酬刺激系の仕組みを司るドーパミンの働きに関することを織り込む」がある。

理由は簡単だ。ゲーム行動症になる原因とドーパミンの働きとの関係性を明確に示した、信頼性の高い医学的根拠が世界中のどこにも存在しないからだ。このトークライブでの海野氏の持ち時間は約15分と少なかったが、その少ない中でも、報酬刺激系を司る脳の仕組みについて説明をねじこんでいた。

いかに海野氏がこれを「一般的な依存症に関する知識」として扱ったとしても、ゲーム行動症について考えるこの講演でそれを出したことは「ゲームのプレイによって作動する脳内の報酬刺激系の仕組みが、ゲーム行動症という行動嗜癖に大きくかかわっている」と聴講者に誤認させる意図があることを示す。その関係で、本稿のセクション4で少し触れた「e-Sports選手の仕事中の脳の働きを、ゲーム行動症になった人と関連付ける説明」も、上述した事実に基づくなら、本来はNGだ。ちなみに、脳科学に関する説明のスライドは、過去に海野氏が行った講演で使われたものと同じだった。

ゲーム行動症についてまじめに研究している医師や研究者は「未解明の部分が多い脳科学の分野を、関係性についてエビデンスも取得できていないゲーム行動症に絡めて考えることはしたくないし、成書でも触れない」のスタンスをとっている*1。

言狼 B:ゲーム行動症になる工程の説明

短い時間ではあるが、海野氏は、フロー図をスライドで示しながら、ゲーム行動症になる工程を簡単に説明していた。実は、その説明自体が言狼だ。

セクション1で示したとおり、ゲーム行動症になる人は、ゲームに触れる前の段階で、リアル世界で自己肯定感を破壊される何かしらの問題が相当に高い確率で発生している。白石氏による自身の経緯の説明からでもそれははっきり推察できる。しかし、この図には、その「最初の条件」を示す開始プロセスが存在しない。

一方、ゲーム機の導入で家族が心配するのはまず視力や学力への影響であり、また、ゲーム以外のこととの興味関心のバランスであり、依存症ではないはずだ。そのような現実的なフローや背景を完全に無視して「ネット・ゲームを多く使うと生活の中で優先順位が高くなり~」から、海野氏は説明していた。

実は、その箇所だけが誇張されると、ゲーム行動症になる原因を聴講者に誤認させる悪い効果を生む。要は、マスコミがやるような悪質な情報操作を、こともあろうに医師がヤっちまっているのだ。

ちなみに、講演で登場したこのフロー図は「学校現場におけるネット・ゲーム依存予防対策マニュアル 詳細版(P.7)」にそのまま書かれている。

言狼 C:ゲームを長くさせる要因についての説明

大項目だけだったが、海野氏は、集合図をスライドで示しながら、ゲーム行動症を誘発させる3つの要素を説明していた。その1つに「ゲームの要因」が挙げられていることは、スライドをよく見たら確認できたはずだ。

しかし、当のゲーム制作側が「プレイヤーをゲーム行動症に貶めるために課金関連システムを実装しているのではない」と断言しているので、「ゲームの要因」は、その事実と相反する。

ちなみに、この要素については、「ネット・ゲーム依存予防対策学習シート 中学校/小学校高学年版 生徒用」にそのまま書かれている。実物を見ればわかるが、この要素は、ビデオゲームというメディアの特徴をあげつらい、そのすべてにことごとくダメ出しする意味不明なクレーム同然の内容だ。

言狼 D:e-Sportsに対する認識

先のセクションでもふれたが、海野氏は、やんわりと「e-Sports選手は職業ではない、むしろ、ゲーム行動症に子どもを陥れる禁断の職業」と答えている。短時間しか確保できなかった質疑応答にもかかわらず脳科学の話を引っ張り出したことからも、「ビデオゲームを長く遊ぶとゲーム行動症になる」という自身のロジックの正当性を喧伝したかった意図があったゆえのものと思われる。

ちなみに、この回答内容は、香川県が配布しているネット・ゲーム依存症予防対策啓発資料の1つ「学校現場におけるネット・ゲーム依存症予防対策マニュアル 詳細版(P.21)」に、「生徒の問題行動の1つ」として、回答内容を含めそのまま書かれている。

なお、e-Sportsは、2020年東京オリンピックから、サブではあるが正式種目として認定された。

それもあるが、日本を含め、フィジカルスポーツのプロチーム/リーグが、オフシーズンでの代替競技としてe-Sportsを積極的に取り込んでいる現実がある。ゆえに、プロe-Sports選手は、立派な「職業」だ。

そのことから、この分野の認識としては、茂呂氏の回答が正確だ。

判断材料として、子どもには「事実」を教えて、子ども自身での判断を促す。それが真の教育と私は思うのだが。

言狼 E:海野氏の自業自得発言

そして、海野氏は、自身の仕事の遂行が「専門外の分野の質問」によって妨げられることがあると質疑応答で回答しているが、私に言わせれば、これは海野氏の自業自得だ。

なぜ自業自得といえるのか。それは、海野氏が監修した「ネット・ゲーム依存予防対策学習シート 中学校/小学校高学年版 教師版」や「学校現場におけるネット・ゲーム依存予防対策マニュアル 詳細版」で、ゲーム行動症の内容とゲーム内課金に関する問題とを混在させて編成しているからだ。行動嗜癖とICTの正確な知見を持っていれば、その編成は絶対にやってはいけないことはすぐにわかる。

理由は簡単だ。下図でも示しているが、ゲーム行動症に関する啓発資料と、ゲーム内課金の問題を啓発する資料は、完全に内容を切り離して編成しなければならないからだ。

ここで、本稿冒頭の登壇者の紹介を参照されたい。香川県が展開するネット・ゲーム依存症予防対策啓発資料の監修にあたった張本人は、ほかならぬ海野氏なのだ。

つまり、海野氏は、自身が監修した資料によって自分の業務が妨害されていることになる。

それが嫌と感じているなら、海野氏は、講演終了後の週明けに速攻で香川県へアポを取り、アドバイザーとして開発に協力した“ドッグフード”の味見*2 と、そのドッグフードの品質改良を志願のうえ実行してほしいところだ。

以上が、本トークライブに潜む「言狼」だ。

…真のオチは、講演終了後に知った「現実」だった

講演には私の知人も参加していたようで、トークライブ終了後は、近況報告などの雑談タイムになった。そこでの話が、実は、本トークライブに参加して最も収穫だったことであり、最も驚愕する情報になった。その方との約束もあり詳細は伏せるが、大体、次のような内容だった。

海野氏が監修した

デタラメだらけのネット・ゲーム依存予防対策啓発資料の展開がされている

香川県内の公立学校におけるICT教育は、本当に、音を立てて歪み始めた。

「ネット・ゲーム依存の予防のため、GIGAスクール端末を生徒に支給する時期を遅らせる」と言った教師が現れたのだ。

これはジョークではない。

事実確認も取れている、現実の話だ。

翌年にも同様のトークイベントが開催された。あなたは下の記事にアクセスして差異を比較してもよいし、しなくてもよい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ご意見やご感想は、著者 (Twitter:@Attihelo37392M)までいただけると幸いです。

参考資料・補足

*1 合同出版「出版記念トークセッション第1弾『ゲーム・ネットの世界から離れられない子どもたち』吉川 徹さん×高山 恵子さん」内の講演内容に基づく

*2 プログラマーの間で言い伝えられている格言の1つ「自分で作ったドッグフードを食え」に倣った表現。本来は「自分が作ったプログラムは、他人に使わせる前に自分で使って不具合を見つけろ」の意味で用いられている。

いいなと思ったら応援しよう!