旅の記:2023年11月のツアー㉕四時軒<横井小楠記念館>(熊本県熊本市)

【旅の記:2023年11月のツアー㉕四時軒】

熊本藩の思想家・横井小楠が安政2年(1855年)から明治元年(1868年)まで暮らした旧居で、昭和57年(1982年)に記念館と共に復元された四時軒へ。

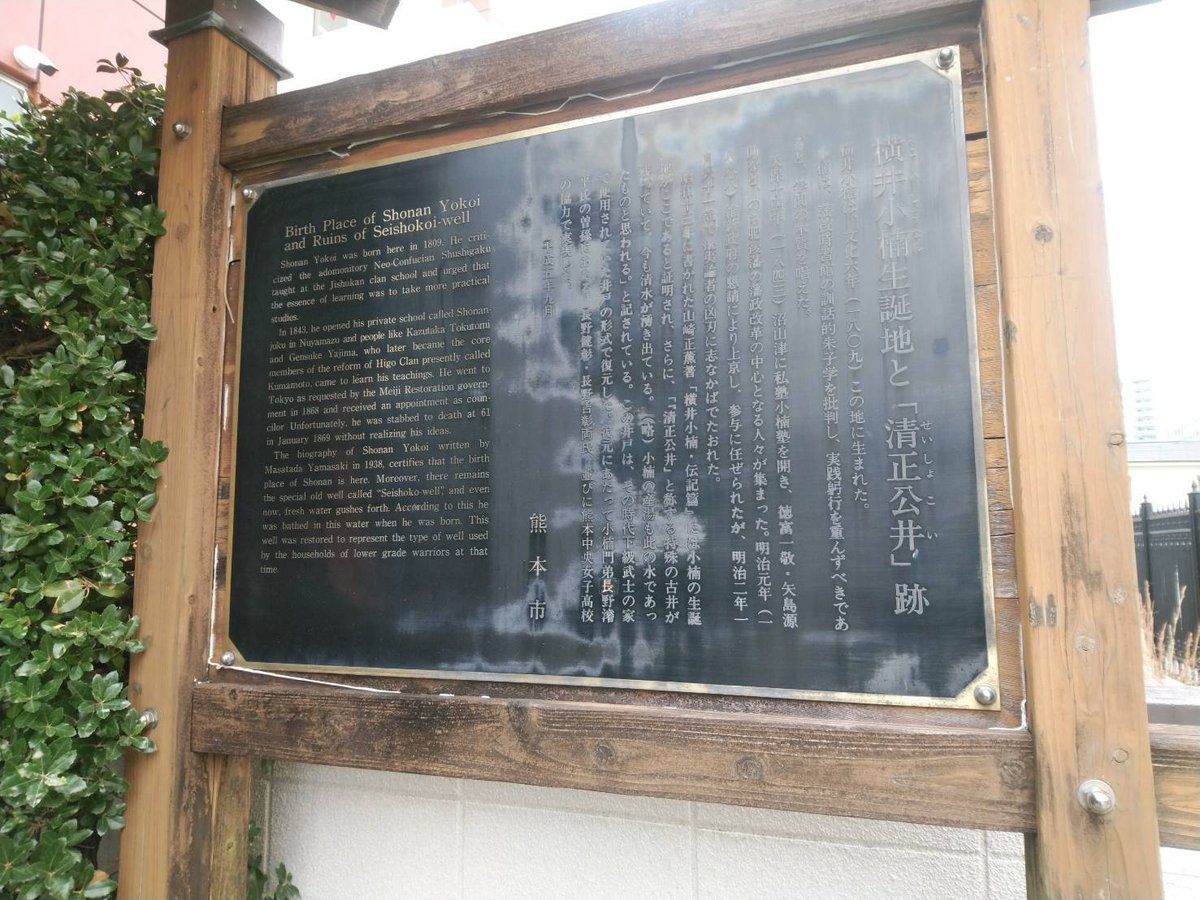

横井小楠は文化6年(1809年)熊本藩士・横井時直の次男として生まれる。文化13年(1816年)8歳で藩校・時習館に入校し、天保8年(1837年)には時習館居寮長(塾長)になった。天保10年(1839年)には藩命により江戸に遊学し、林檉宇の門下に入ると佐藤一誠、松崎慊堂らとも知己を得て学び、幕臣の川路聖謨や水戸藩士藤田東湖らとも親交を結んだ。

同年12月25日、藤田東湖が開いた忘年会で酒を飲み過ごし、藩外のものと喧嘩になったとして、天保11年(1840年)2月に帰国を命じられ、70日間の逼塞となった。この頃、朱子学に傾倒し研究会を開き、これが「実学党」となった。

天保14年(1843年)自宅の一室で私塾「小楠堂」を開き、富徳一敬(徳富蘇峰・蘆花の父)を第一として、多くの門弟を輩出した。この時、福井藩士三寺三作が小楠堂で学び、それが福井藩出仕のきっかけとなる。嘉永6年(1853年)ロシア軍艦に乘ろうと長崎に来ていた吉田松陰が小楠堂を訪れて、3日間語り合ったという。安政元年(1854年)兄の病死により家督を相続。安政2年(1855年)に沼山津に転居して、自宅を「四時軒」と名付けた。

安政5年(1858年)福井藩主松平春嶽の招きで福井へ赴き、福井藩藩校明道館で講義を行うなどした。同年弟の死により帰郷、翌安政6年(1859年)再度福井に滞在するが、同年に実母が危篤との知らせを受けて熊本に戻る。万延元年(1860年)再び福井に赴き、保守派と進歩派が対立していたところに、挙藩一致を呼びかけた。文久元年(1861年)4月に江戸に赴き、春嶽と初対面し、勝海舟や大久保忠寛(一翁)と交流を持った。同年10月熊本に帰るが、狩猟に出かけた際に藩主専用の鷹狩りの場所で発砲したとして、謹慎処分になった。文久2年(1862年)4回目となる福井藩からの招きを受けた。7月、幕府政治総裁職となった春嶽の助言者として、江戸に出て幕政改革に関り、一橋徳川邸で徳川慶喜に対面して幕政について意見を述べた。この頃に坂本龍馬・岡本健三郎とも福井藩邸で会っている。

同年冬、熊本藩江戸留守居役吉田平之助の別邸にて酒宴をしていると3人の刺客に襲われ、床の間に置いてあった大小を手に取れなかったために、一度脱出して福井藩邸まで戻り、予備の大小で別邸に戻るが、すでに刺客はおらず、吉田と熊本藩士都築四郎がともに負傷していた。(吉田は後に傷がもとで死亡)

熊本藩では、戦わずに一人脱出したことを、武士にあるまじき行為として問題視し、事件後も福井に滞在していた小楠の引き渡しを要求した。福井藩は小楠の行動を擁護したが、文久3年(1863年)12月、切腹は免れたものの、知行150石召し上げ・士席差放という処分が下され、小楠は浪人となった。熊本に戻った小楠は四時軒で蟄居。このため福井藩で進めていた挙藩上洛計画は頓挫した。

元治元年(1864年)2月坂本龍馬が勝海舟の使いで小楠のもとを訪れている。慶応元年(1865年)も龍馬が訪れたが、長州征伐の話題になると、小楠が長州藩に非があり、幕府の征討は正当だと主張、二人は口論となり、それ以降会うことはなかった。

慶応3年(1867年)12月に朝廷から新政府に登用した旨の通知があるが、熊本藩は家禄召し上げ・士席剥奪の状態であるとして断った。しかし小楠を高く評価していた岩倉具視の働きもあり、あらためて上京の命令が出され慶応4年(1868年)に士席が回復され、上京、参与に任じられ、さらに従四位下の位階が与えられた。同年5月下旬、激務により体調を崩すが、9月には再び出勤できるようになった。

明治2年(1869年)1月5日、参内からの帰りに、京都寺町通丸田町下ル東側にて十津川郷士ら6人の襲撃を受け、暗殺された。享年61。襲撃に対し、護衛役などが応戦、小楠も短刀に敵の刀痕が何か所も残るほどに戦ったという。殺害の理由は「横井が開国を進めて、キリスト教化しようとしている」という事実無根のものであった。

ロシア使節応接掛であった川路聖謨に、有道・無道をわかたず一切のが帰国の要求を拒絶することてゃ天地公共の実利に反する、と説くなど鎖国体制・幕藩体制を批判し、新しい身分階層を越えた議論のできる国家・社会、そして世界の中の日本を見据えた構想をもった、幕末における時代の先駆者の一人であったといえるでしょう。同じくグローバルな視点を持っていた佐久間象山と共に、新政府でももっと活躍してもらいたかった人物です。暗殺は、よくないですね。。

龍馬とは喧嘩別れだったそうですが、もし二人とも長生きしていたら、いつか仲直りしていたでしょう!

福井での小楠さん、龍馬、由利公正のエピソードはこちら

【旅の記:2023年7月のツアー㉒横井小楠寄留宅跡】

【旅の記:2023年7月のツアー㉓由利公正宅跡】