旅の記:2023年10月のツアー⑲高館義経堂(岩手県平泉町)

【旅の記:2023年10月のツアー⑲高館義経堂】

北上川に面した丘陵にある高館は藤原基成の衣川館があった場所で、文治5年(1189年)源頼朝の要求に屈する形で藤原泰衡が源義経主従を襲撃、義経が妻・娘と共に自害した場所とされます。郎党の武蔵坊弁慶が身に無数の矢を受け、立ったまた絶命したという「弁慶の立往生」の地でもあります。

元禄2年(1689年)松尾芭蕉はかの有名な「夏草や 兵どもが 夢の跡」の句を詠んでいますね。

天和3年(1683年)仙台藩4代藩主伊達綱村が義経を偲んで義経堂を建てたことで、高館義経堂、判官館などと呼ばれることとなった。

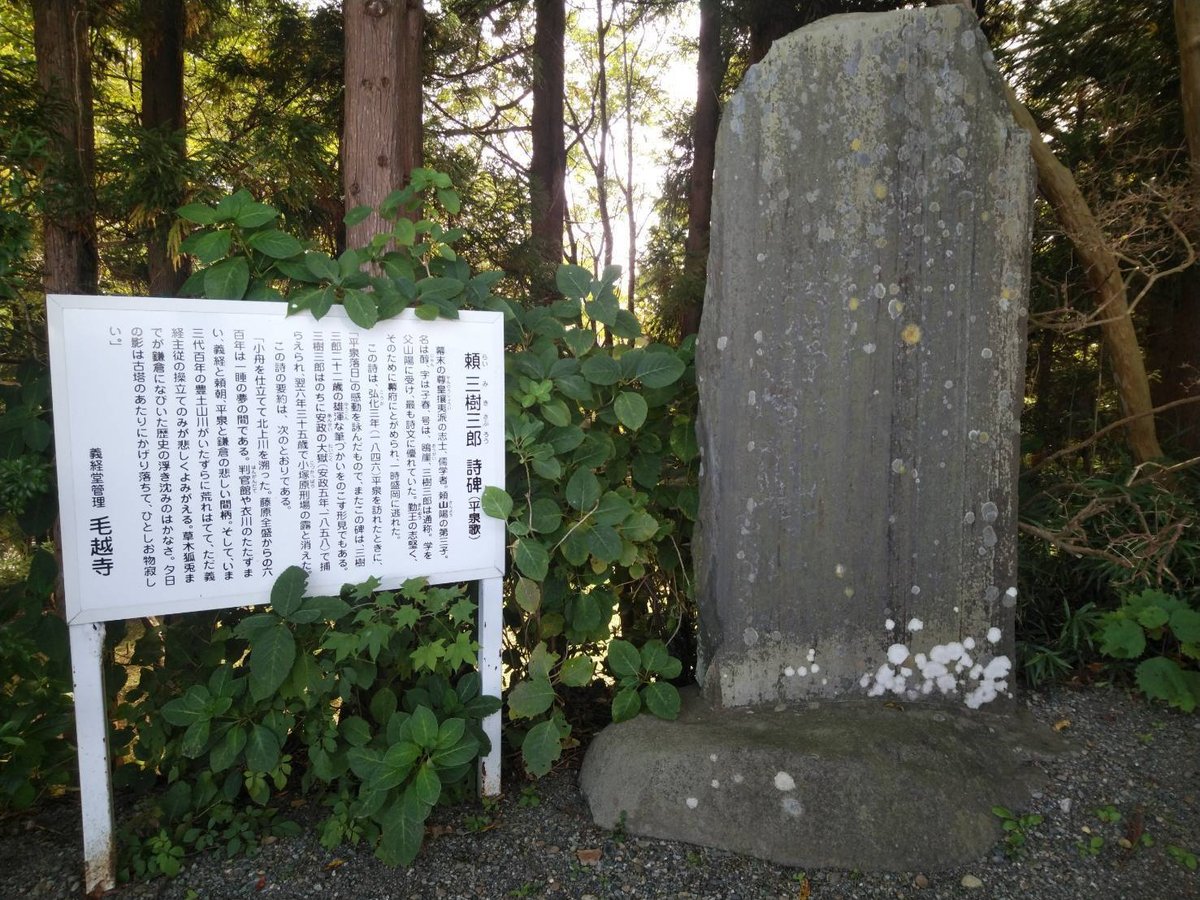

判官びいき、という言葉がありますが、芭蕉にしかり、三樹三郎しかり、やはり滅びゆく者の物語が心に響くのでしょう。判官びいきの「判官」はまさに義経の事ですもんね!!僕も少し胸に来るものがありました。

弁慶が実際に立往生した場所は分かりませんでした。とはいっても弁慶の存在そのものが、後世、物語の中で作り上げられたもの、ということですが。義経に従った郎党に僧兵が何人かおり、彼らの活躍をまとめて弁慶というキャラができたとか。どうなんでしょうね。日本中に伝説の残る弁慶(よく鐘を引き摺っています)、実在していて欲しいです!義経の最後はここではない、という噂もちらほら。。

ちなみに中尊寺の参道を出たところに弁慶の墓と伝わる塔がありました。