グラフを動かして世界を知ろう

Gapminderというサイトを知っていますか?

このサイトは,故ハンス・ロスリング先生が中心となって運営していたものです。ロスリング先生はスウェーデンの公衆衛生学者で,TEDの素晴らしいトークでも知られています。

このロスリング先生の本が,最近翻訳されました。この本もとてもおすすめです。ぜひ手に取ってもらいたいと思います。『FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』

Gapminderには世界中の統計情報が集められ,比較することができるとともに時代変化も動きで捉えることができます。

先ほどのサイトの上部メニューから,Toolsを選択してください。

ここでは,ある統計値と別の統計値との関連,国と国との比較,人口の多さ,そして時代変化という4つの指標をひとつのグラフで見せることができます。各種指標も自分で選ぶことができます。本当によく考えられたシステムだな,と感心します。

このグラフはWeb上でも動かせますし,自分のパソコンにアプリケーションをダウンロードして,オフラインで動かすこともできます。

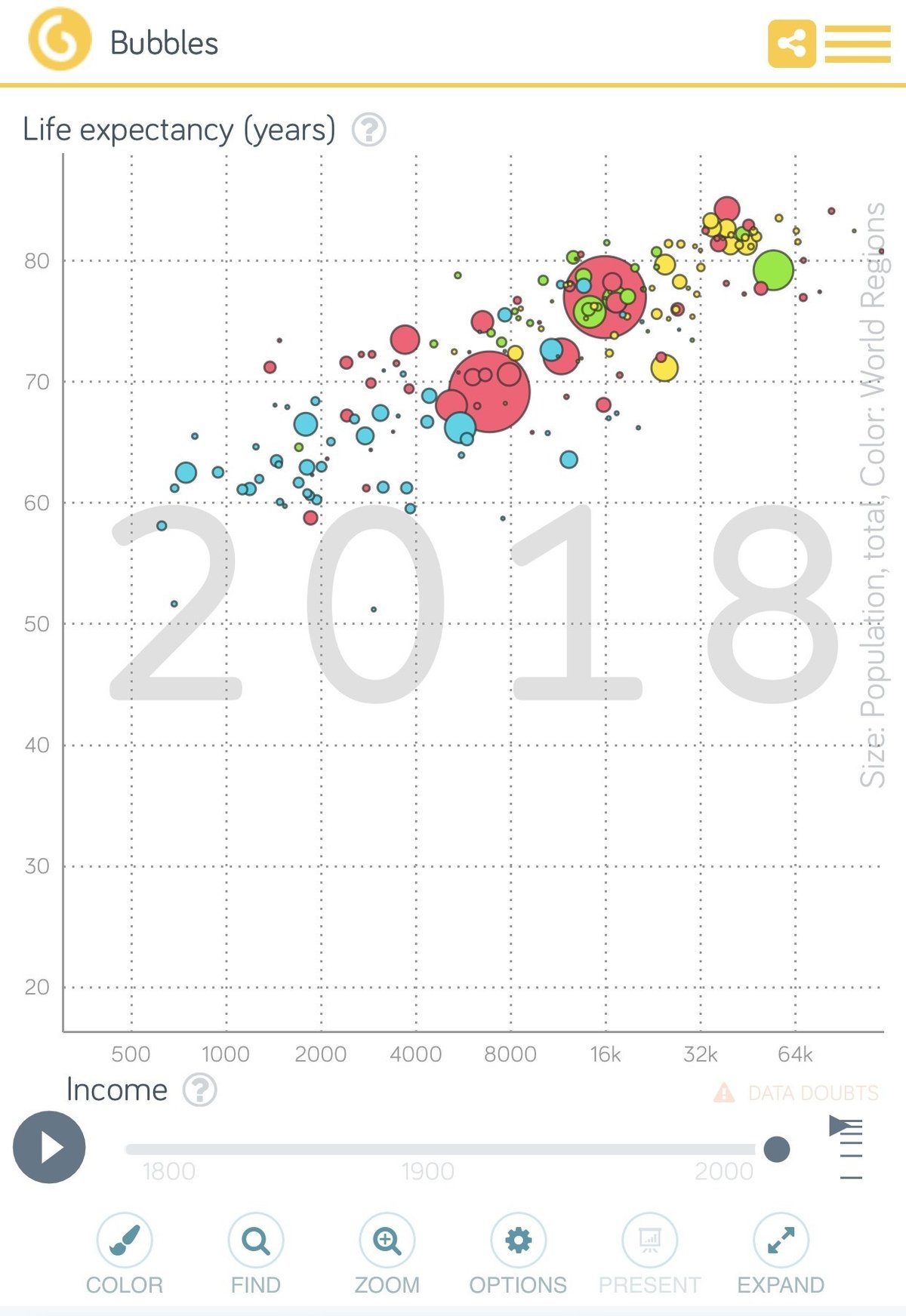

たとえばこのグラフですが,iPhoneのSafariでもきれいなグラフが表示されるのが素晴らしいです。

このグラフは,横軸が1人あたりの年収,縦軸は平均寿命(0歳時の平均余命)を国別に表したグラフです。グラフが右上がりになっているということは,国全体の年収が増えるほど,国全体の寿命が上昇する傾向にあるということを示しています(この画像はスマホからの画面です)。なお,これはあくまでも関連であって,因果関係ではありません。

このグラフ,円の大きさが人口のサイズを表していて,円の色は地域です。赤色がアジア地域なので,赤で一番大きいのが中国,もうひとつの大きな円はインドです。日本は一番右上の方にある少し大きな円です。黄色はヨーロッパ地域で緑はアメリカ大陸,青色はアフリカです。

左下の方向には,青色が固まっていることがわかります。年収が低く寿命が短い国は,アフリカに固まっているというわけです。

さらにリンク先のこのグラフの下にある右向き三角形をクリックしてみてください。グラフがアニメーションとして動きながら,世界の変化を実感することができます。日本をクリックしてから動かせば,日本がどのような発展を遂げてヨーロッパ諸国に追いついてきたかもわかります。そして,中国やインドもそのあとを追ってきたこともです。

別のグラフを見てみましょう。

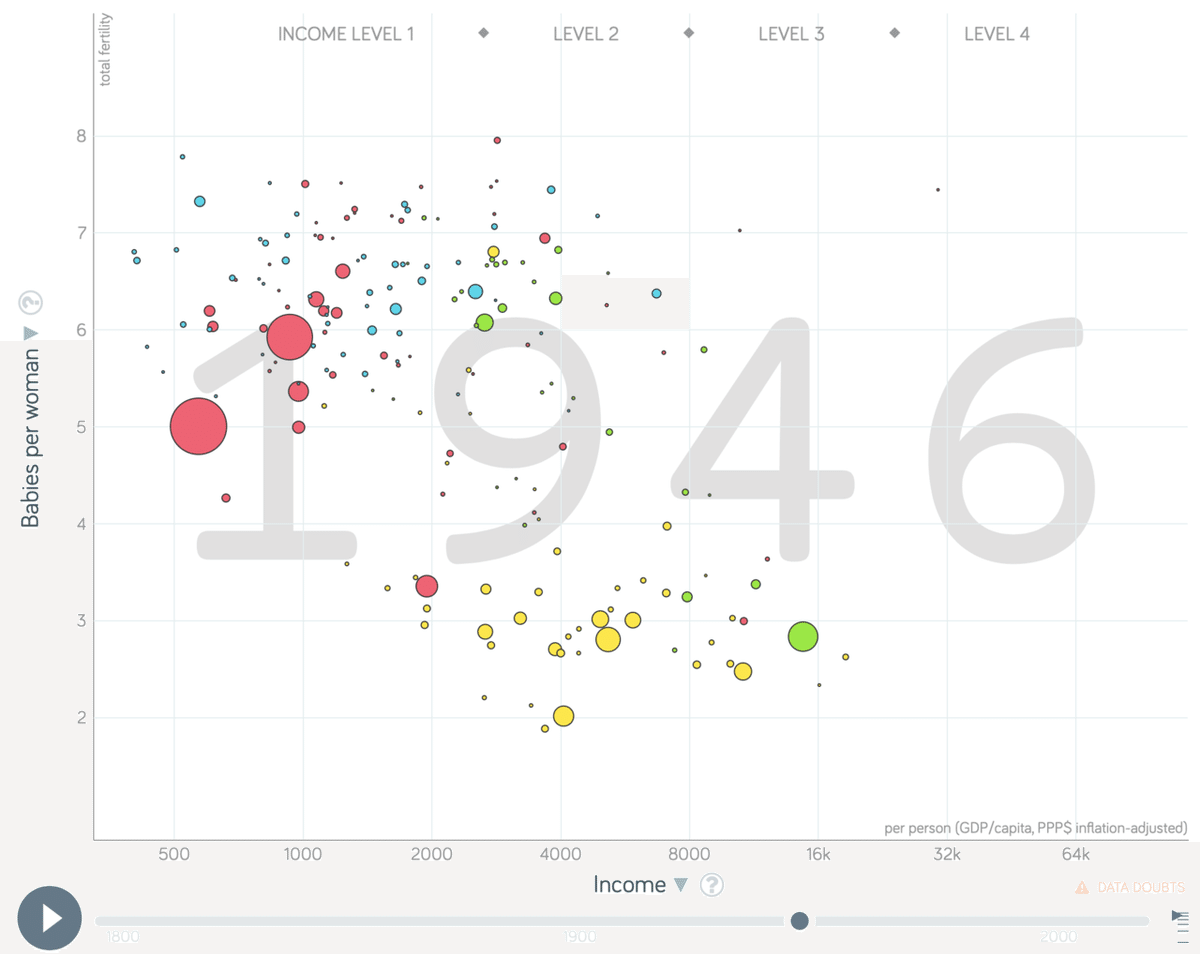

これは1946年,終戦翌年の世界です。横軸は一人あたりの年収,縦軸は女性一人あたりの子どもの人数(合計特殊出生率)です。数字「4」の下にある大きめの緑色の円がアメリカ合衆国,数字の「9」の左下にある中くらいの赤い円が日本です。おおよそアメリカも日本も,女性一人あたり3人の子どもを産んでいたことが分かります。

これは1972年,私が生まれた年の世界です。いつの間にか,日本はアメリカと同じ,ヨーロッパ諸国と同じ集団(数字の「7」と「2」の間の下のあたり)に位置するようになっています。そして世界は,右下(先進諸国)と左上(発展途上国)に分かれています。左方向,数字の「1」のあたりにあるいちばん大きな円が中国,次に大きな円がインドです。この頃,世界はおおよそ2つのグループに分かれていましたし,私もそのように習っていました。

1992年,私は成人になりました。2つのグループに分断されていた世界は,直線に並び始めます。すでに「二つのグループからなる世界」ではなくなっており,どの国も,右下のグループに追いつこうと近づいていくようになっています。国が豊かになると,女性一人あたりの子どもの人数もどんどん少なくなっていきます。

中国は1979年から一人っ子政策が行われてきました。大きな赤い丸の一つが下の方に移動してきたのは,そのためです。

そして2018年です。多くの国が右下方向(経済的に豊かで,少子化)に集まってきました。出生率が2を割り込む国が多くなります。そして,そこから取り残されているのは青色の地域,アフリカ諸国です。現在の世界は,次第に「アフリカとそれ以外」という分け方がしっくりくるようになりつつあります。

日本は「少子化だ」と言われますので,世界でいちばん出生率が低いと思っている人もいるようです。しかしこのグラフを見てわかるように,日本よりも少子化が進んでいる国は存在します。お隣の韓国の方が出生率は低いのです。

それよりも,国全体が豊かになると出生率は下がっていくのが世界共通に起きている出来事だということです。私が子供の頃,あっという間に世界の人口は100億人を突破すると言われていましたが,その伸びは緩くなっています。国が豊かになれば乳幼児死亡率は下がるので多くの子をもうける必要はなくなり,子どもにかかるコストも増え,教育期間も長くなっていきます。

せっかく自由に使えるツールです。ぜひあれこれといじってみて,世界全体とその変化を眺めてみてはどうでしょうか。そうすれば,世界を見る目をアップデートできると思います。

これ以降は個人的な意見です。

国際比較をすると,つい「日本とこの国」の競争や優劣,勝ち負けだけを見てしまいます。そして,その対比だけでは世界の変化になかなか目が向かず,国と国の対立に注目してしまうことが,往々にして起こります。

でも,このグラフは世界の発展や方向性に目を向けることができ,どこが取り残されているのかを認識することができます。そういう視点の転換をさせてくれる,素晴らしいシステムだということです。

そして,先ほどのグラフで見たように,世界は年々変化していきます。しかし,世界の様子をこのように見ながらアップデートする機会というのは,あまりありません。

私はまさに1960年代や1970年代の,世界が「発展途上国」と「先進諸国」に分かれていた世界について,学校で習ってきました。その当時は,それが正しかったのです。ただし,それでも学んでいたのは1980年代から90年代で,世界はすでに「2種類の世界」から変わり始めていました。だいたい,学校で学ぶ内容は,少し前の世界なのです。

このように,自分自身が学んできた世界と現在の世界とは,どんどん乖離していきます。おそらく私よりも年長者の中には,知識をアップデートすることをせず,昔学校で学んだままの「二つの世界」でしか世の中を捉えられない人がいることでしょう。

すると何が起こるでしょうか。たとえば,見聞きする世界の情勢を正しく理解できないかもしれません。とある国が経済発展してきたとしても,それを受け入れることが難しいかもしれません。グラフを動かして分かることは,世界中の国々が先にトップ集団にいる日本に追いついてきていることなのに,そのことを正しく認識できないかもしれません。そして,さらに認識が歪んでいくかもしれません。

こういう様子(↓)を見ると,その背景についてついつい邪推してしまうものです。

ここから先は

日々是好日・心理学ノート

【最初の月は無料です】毎日更新予定の有料記事を全て読むことができます。このマガジン購入者を対象に順次,過去の有料記事を読むことができるよう…

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?